《经济学人》杂志的解释报道,分析了氮肥工业的前世今生,人工固氮破坏了生态系统,助力战争导致数百万人死亡,但是也令数十亿人免于挨饿。

这曾经是一个奇迹,到现在仍然是一个令人敬畏的对象。

在英格兰东北部的提斯河和比林厄姆镇之间,有一个庞大的化工厂,历史刚刚超过100年。在20世纪20年代,作为新成立的帝国化学工业公司(ICI)的一部分,这座工厂被奉为现代性的奇迹;对来访的奥尔德斯·赫胥黎来说,这里是“那些有序的宇宙之一,它…..是存在于一个无计划的、不连贯的大世界中的纯粹逻辑”,是他即将在《美丽新世界》中探索和痛惜的那种未来先驱者。

在20世纪40年代,这家工厂因其战略重要性成了德国空军轰炸的目标;到了20世纪60年代,工厂雇用了2万名工人,是世界上最大的同类化工厂。

今天,现在拥有这一地皮的美国公司CF工业控股,在提赛德(提斯河边的城市)仅雇用了200名员工。在工厂的围栏后面,这个曾经热闹非凡地区大部分都处于荒废的状态。

但这个工厂还在履行其最初建造时的功能:人工固氮。

固氮,意味着将氮元素的化学惰性气态形式,也就是占大气含量78%的氮气,变成一种更有活性的化合物。只有在固氮之后,才能产生对农业和工业至关重要的含氮化合物。像比林厄姆这样的工厂,通过从液化空气中分离出氮气,并与从甲烷和水蒸气产生的氢气进行反应来完成这一关键步骤,通过制成氨,得到了一种每个氮原子与三个氢原子结合的气体(NH3)。

德国化学家弗里兹·哈伯(Fritz Haber),于1909年首次展示了实现这一目标所需的温度、压力和催化剂;德国化工企业巴斯夫公司的卡尔·博施(Carl Bosch)则开发了在工业规模上固氮的方法。

译注:后来合成氨工艺就因此称为哈伯-博施法(Haber-Bosch process)。

1913年,在莱茵河畔路德维希港外的奥波(Oppau)的一家工厂,哈伯-博施法投产。在第一次世界大战结束时,凡尔赛条约要求德国向战胜国透露这一工艺的细节。战胜国的化学工程师们来到奥波,了解如何在诸如英国比林厄姆等地最好地复现这一工艺。

赫胥黎发现,这个结果确实令人敬畏。

(最终转变的)场景是一个巨大的建筑……那里寂静,建筑的孤单和一长排巨大的钢瓶,像诺曼底大教堂的柱子,一同进入遥远的暮色。正是在这些圆柱体中,神秘的东西最终被完成了。在与催化剂接触后,热的压缩气体发生了最后的巨大变化。400米外的空气,从圆柱体里出来时就变成了氨气。

氨有许多用途:可以是供水系统的清洁剂;也可以是清除废气中有毒气体的一种材料:同时也是一种化学原料,可以变成硝酸,这是合成三硝基甲苯(TNT)等炸药所必需的原料;也可以变成氰化物;化学工业也用来制造尼龙等聚合物;当然,还可用于制造化肥。

在英国的农场里,你可能会看到一袋袋蓝色的Nitram牌硝酸铵化肥(译注:CF工业控股公司出产的化肥),这些颗粒就是在比林厄姆工厂里生产的。如果能在这些农场的田地里探查一下农作物的生长情况,你会发现它们所含的大部分氮都来自这种颗粒。

如果你是一个英国人,并且你的食物几乎完全不来自有机农场(有机农业避开了化学肥料),那么你的肉体(正如富裕和中等收入国家里的大多数人一样),通常含有几公斤的氮。这些氮加在一起,大约相当于你的手臂从指尖到手肘上方一点的身体体重。

在世界大部分地区的大多数人身上,至少有一公斤的氮是通过哈伯-博施法的反应容器而来的,这是属于工厂制造的、等于前臂重量的人肉。

如果没有哈伯-博施法,据估计世界上30-50%的农业收成将会消失;哈伯-博施法是养活世界上80亿人的根本。就像电力和内燃机一样,哈伯-博施法是人类现代性的先决条件之一。

化石燃料提供了世界上大部分的电力,并驱动了大部分的交通载具,而使用化石燃料重新安排了地球的碳循环,与此相同的是:人类施肥的驱动也颠覆了地球的氮循环。

在像比林厄姆这样的工厂中,有大约90%的氮被固定为肥料,但最终却没有进入人类体内。这些固定下来的氮,大部分在环境中积累,就像二氧化碳在大气中积累一样。

与二氧化碳一样,这也会造成问题。固定下来的氮杀了人,减少了生物多样性并影响了气候。固氮的影响虽然没有二氧化碳那么令人不安;但是考虑到二氧化碳对气候的威胁程度之大,这一点并不令人感到安慰。

目前,固氮与化石燃料的使用密切相关,像比林厄姆这样的固氮工,大概使用2%的化石燃料。与使用化石燃料一样,固氮将世界上不同的地区联系在一起。

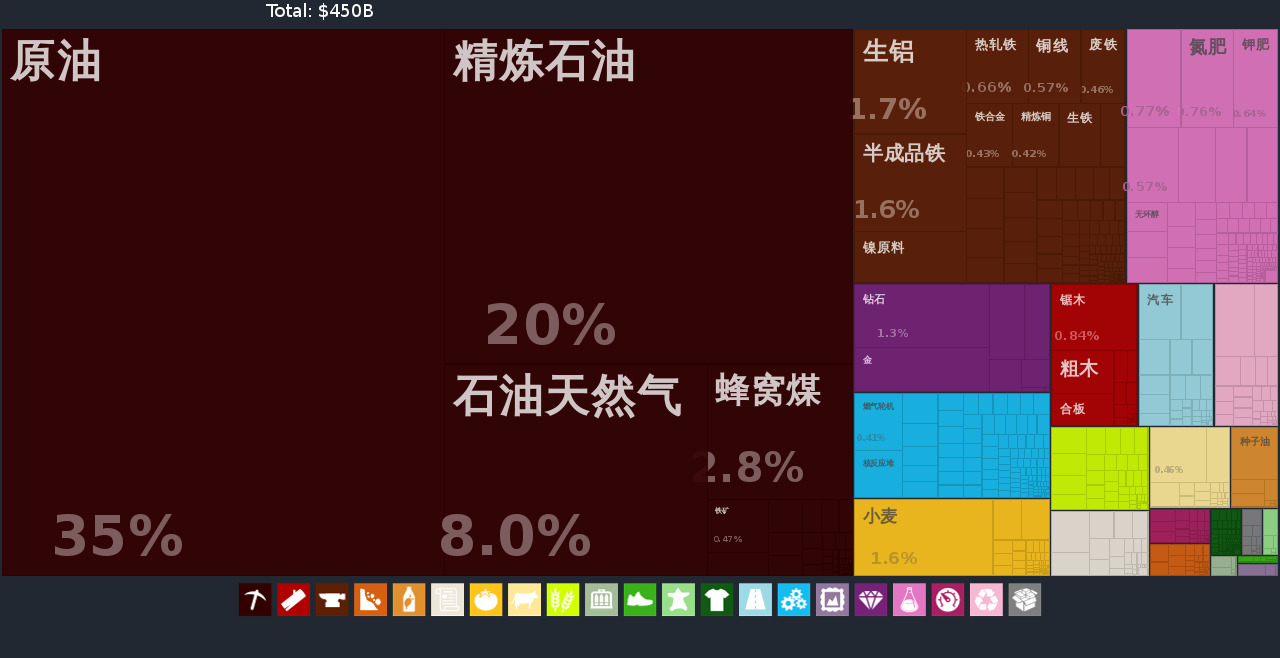

俄罗斯拥有丰富的天然气,这是几乎所有用于制造氨的氢气的来源,俄罗斯也拥有丰富的磷和钾等其他重要的植物营养物质的来源。这使其成为化肥超级大国,是唯一位于氨、磷、钾这三种产品前五大出口国中的国家。

这三种化肥产品通常以特定比例混合出售。而俄罗斯对乌克兰的入侵导致这些化肥不再向西流往欧洲,而欧洲的农民使用这些化肥的频率,几乎高于地球上的任何其他地方。

侵乌战争推动了化肥价格的上涨,而当化肥的价格比作物价格上涨得更快时,农民往往选择少用化肥,通过减少投入成本以保护自身利润,或者种植其他作物。高企的化肥价格,可能会刺激像比林厄姆这样的工厂投入生产。

但同样,利润率也很重要。比林厄姆的天然气现在也更贵了。因此,最终产品的价格居高不下,激励着农民减少使用;而在世界贫困地区,增加了完全不使用的情况。世界各地的政治、化工管道和工厂对农业收成的影响,就像与太阳和雨水一样明确。

几十亿年来一直运转良好的自然循环,现在被人类的政治经济所束缚,人类的影响跨越了地球,塑造了生态系统,并深入到人类自己的神经和心灵。“人类世”(Anthropocene)的地质概念,即人类的需求、关系和政治已经重塑了地球,可能看起来非常抽象。但通过氮的视角来看,这就像你餐盘中里的食物一样直接。

译注:人类世是由1995年诺贝尔奖得主,荷兰大气化学家保罗·克鲁岑(Paul Crutzen)于2000年提出的概念。他认为人类活动对地球的影响足以成立一个新的地质时代。

1843年,也就是《经济学人》杂志成立的那一年,一位富有的英国农场主约翰·劳斯爵士(Sir John Lawes)在一块名为布罗德巴尔克(Broadbalk)的田地里开始了一项长期的实验。

经济学人的诞生和这个试验,在一开始都是由对小麦的关注所推动的。《经济学人》杂志希望取消有利于英国地主的小麦进口关税的立法《谷物法》,以便自由贸易能够降低价格。劳斯希望这些地主和他们的佃户能够提高生产力,从而提高竞争力,并通过帮助他们提高生产力来赚钱。

为此,劳斯爵士开始对天然肥和人工化肥的好处进行仔细的控制变量研究。在他位于伦敦以北约50公里的洛桑试验站(Rothamsted)庄园,他将一块已开垦的麦田分成一组平行的条带,每个条带的施肥方式不同。由此开始的对土壤和农作物产量的研究一直持续到今天,这是世界上持续时间最长的农业试验。

在10月一个多雨日子的放晴午后,布罗德巴尔克的一片4.5公顷刚刚耕种过的农地,在一个缓坡上延伸出了自身黑色的肥沃土壤,其底部是一条沟,顶部是一片树丛。在今日的洛桑研究所管理农艺实验的伊恩·谢尔德(Ian Shield)对以下事实表示歉意:低沉的阳光、刚刚完成的耕作、残留的雨水,使得不同条带的土壤间长期积累出来的差异难以用眼睛辨认。

不过到了春天,这种差异就会显现出来。这些土地将根据各自的施肥情况而变得生机勃勃。而那些表现得最好的土地,是那些接受了大量粪肥的地带和那些接受了大量Nitram化肥的地带。

当劳斯开始在布罗德巴尔克进行实验时,他对一种由骨头和硫酸生产的肥料所带来的好处特别感兴趣,这种肥料在肥沃的土壤中也能发挥作用。劳斯在伦敦的一家工厂生产这种肥料用于销售。

洛桑试验站的研究表明,这种产品中含有的浓缩磷本身作用不大。然而,当与铵盐一起使用时,它的作用就会变得很大,大到农作物产量增加了三分之一,这与大量使用农家肥所带来的改善相同。正如劳斯几年后在《经济学人》杂志上,一篇热情洋溢的文章中所写的那样:

在这一系列的实验中,为使土壤能够生产出比自然状态下更多的小麦而提供氮,其绝对必要性是如此明显,以至于人们很难对这个问题产生丝毫怀疑。

劳斯也展示了后来被称为李比希最低量定律的东西。在他的农业著作中,当时世界上最伟大的化学家尤斯图斯·冯·李比希(Justus von Liebig)认为:植物的生长受限于其必要的营养物质中供应最短缺的那一种;不解决最短板,提供更多的其他营养物质也无济于事。

在布罗德巴尔克,氮就是最短缺的那种营养。

后来人们发现,不仅英国的农场如此,世界上大多数农场也是如此,并且世界上大多数陆地生态系统也是如此。乍一看,这很令人惊讶。在哈伯和博施投入工作的几十亿年前,一些类型的细菌已经进化出了从大气中固定氮的能力。

而其他重要营养物质的供应,如磷酸盐和钾,主要取决于土壤中含有这些物质的岩石的丰度;只是在某些地方,它们会很稀缺。只要从大气中固定氮的细菌能够生存,就可以获得植物可用的氮营养素,这似乎意味着几乎任何地方都可以做到。

然而,现实中有一些基本的生物化学限制;植物生命需要大量的氮;而固定氮却需要大量的能量。

在生命所依赖的四种大分子中,有两种是由大量含氮的亚单位组成的,即:催化化学反应的蛋白质和承载遗传信息的核酸。这意味着生物体需要更多的氮,而不是碳、氢和氧以外的任何其他元素的原子。

氮是大分子的良好组成部分的原因之一是:氮原子能够与其邻居形成三个化学键。蛋白质骨架上的每个氮原子都与两个碳原子和一个氢相连;而在核酸中,它们可能与一个碳原子形成一个化学键,与另一个碳原子形成两个化学键。

不过,这种多功能性就意味着氮气具有难以固定的化学怪癖。氮原子可以利用其制造三个化学键的能力,将自身非常紧密地绑在一起。构成大气层大部分的氮元素的气态形式是一对原子(N₂),它们共享这样的“三键”,三键的高强度解释了为什么在哈伯-博施法中撬开它们需要高压和大量的热量。

细菌是比哈伯、博施或他们的任何后继者更好的化学家。它们用来固氮的催化剂是一种叫做固氮酶的蛋白质。经过进化,它可以在没有高温和高压的情况下进行固氮,扭曲和哄骗氮气分子,而不是用蛮力将它们打破。

这就是说,细菌的固氮工作很复杂,对工作条件很挑剔,比如不能忍受氧气的存在,而且是个消耗能量的大户;保持它的运作需要大量的代谢。

因此,固氮的能力使从事固氮的细菌付出了高昂的代价。

在一个生态系统中增加氮是一项艰苦的工作,而从一个生态系统中失去氮则容易得令人不安。火灾对氮的清除比对其他营养物质的清除更彻底,例如钾就清理不掉,所以火灾后的灰烬有丰富的钾。

还有一些细菌,它们并不固氮,而是以植物所需要的氮为食,最终变成氮气或氧化亚氮(也被称为笑气),并把它送回大气。

演化的压力,鼓励着某一些生物去支持能够使用固氮酶的生物。比如:许多植物渗出糖分来喂养土壤中的固氮虫;一些豆科植物建立了共生的根瘤,细菌可以将豆科植物的根部固定下来。

19世纪的一些农作物轮作实践包括豆科植物,作为一种恢复土壤含氮量的方式,劳斯推荐了含豆科植物的轮作。

劳斯还发现,小麦对氮肥的需求意味着轮作应该包含饲料作物,以便农场的牲畜能够生产足够数量的粪肥(粪肥含氮量较高)。从当时的化学家那里买来的铵盐用于布罗德巴尔克的实验非常好,但是对于整个行业来说,这些铵盐的供给量远远不够。

不过,情况正在起变化。任何在海鸥下面站得久的人都可以证明:鸟类可以很好地将海洋中的营养物质厚厚地、白色地堆积在陆地上(注,这里有点玩笑的意思,站得够久总是会淋一头鸟屎)。

当时世界上最好的这种沉积物,分布在南美洲西海岸的岛屿上。因为洪堡凉流的关系,那里的海域富含营养,而且持续的高压使气候特别干燥,使富含着氮、磷酸盐和钾的鸟类粪便积累了几个世纪。

译注:洪堡凉流是大海洋生态系是一个重要的上升流系统,支持大量海洋生物,全世界每年渔获量的17%-20%来自该生态系。

1840年,秘鲁授予利马商会主席唐·弗朗西斯科·奎罗斯专属权,令他垄断此前经济条件最糟糕的岛屿钦查斯岛的鸟粪开采权。他得到了英国和法国投资者的支持,投资者们知道科学界人士,比如与当地洋流同名的亚历山大·冯·洪堡,对这种天然肥料评价很高。

1841年3月,一艘名为“富矿”(南非祖鲁语:Bonanza)的货船,在英国利物浦卸下了第一批散发着恶臭的鸟粪;这一年共进口了8000吨鸟粪。到了40年代末,吨位攀升至7万。在接下来的十年内,英国每年进口三倍于此的数量。鸟粪已经走向了世界。

这是英国历史学家弗朗西斯·汤普森所说的“第二次农业革命”的关键时刻。正如他所说的,从作为一种“采掘业”的农业转向了作为一种“制造业”的农业。在此之前,农场类似于矿场,其产量有限但可再生;而后,它们变得更像工厂,所有者和管理者关心的是投入和产出。农业经济一贯存在的地方性和封闭性被打破了:鉴于越来越少的人生活在农村,农业必须这样做。

在第二次农业革命中,英国最初是秘鲁“白金”(即鸟粪肥)的主要市场;但美国和欧洲大陆紧随其后。1856年,美国的《鸟岛法》(Guano Islands Act)规定,公民对无人居住的鸟岛的所有权将受到美国海军的保护,这是一项国家政策。

一些美国人认为这种争抢姿态是走向帝国主义的歧途,而美国的共和政体及其精神非常厌恶这一点。但是,他们的反对意见被抛在了一边。

到了19世纪60年代,许多最好的鸟粪矿床已经耗尽,其所提供的三位一体的营养物质(即:氮磷钾)渐渐只能被单独采购了。磷酸盐来自于骨头和粪便化石;钾肥产自加拿大的偏远地区,而在普鲁士发现了大量含钾矿物盐的矿床后,也开始了采掘。

至于氮,大部分来自智利阿塔卡马沙漠里的硝石矿藏,离秘鲁附近的鸟岛并不遥远。1879年,玻利维亚、智利和秘鲁为争夺硝酸盐矿藏的控制权爆发了一场战争,智利获胜,在19世纪余下的时间里,智利完全主导了氮的贸易。

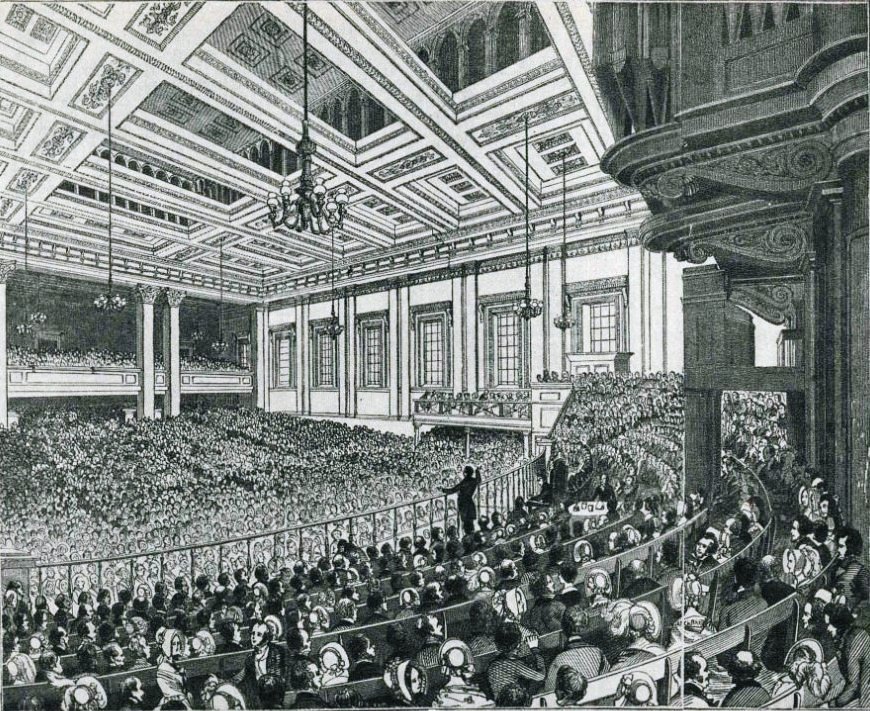

但智利的硝石供应并不是无限的。1898年,化学家威廉·克鲁克斯爵士在不列颠科学促进会(British Association for the Advancement of Science,2009年后称为不列颠科学协会)年会上提醒人们注意即将到来的氮危机。也正是这一年,美国以鸟粪为基础的太平洋扩张,吞并了夏威夷和菲律宾。

克鲁克斯爵士指出:1871年,全世界从面包,也就是小麦中获取营养的人数为3.71亿。不到三十年后的当时,数字净增加了1.46亿;而且这个数字仍然在以指数形式增长;再过30年,这个数字将再增加2.3亿。

现有的农业生产手段无法满足这种需求。克鲁克斯爵士认为,世界上没有大片适合种植小麦的新土地;而且,按照当时每年100万吨的开采速度,智利将在一代人左右的时间内耗尽硝酸盐。

而放弃小麦并不是一个选择。克鲁克斯写道,“文明开化人类积累的经验,使小麦成为发展肌肉和大脑的合适和恰当的食物”,如果世界被迫依赖大米和玉米等谷物,那么“那些小麦面包并非其生命之杖的种族”将把“伟大的高加索人种……(从世界上)挤出。”

因此,这使得如何固定大气中的氮成为“等待化学家智慧的伟大发现之一……对文明开化人类的进步至关重要”。根据洛桑试验站当时的最新数据,爵士计算出最终每年将需要多达1200万吨氮肥。

正如克鲁克斯爵士在演讲中提到的那样,还有另一个必要条件。19世纪下半叶的化学家们并没有把自己限制在植物营养和染料方面,他们想出了一系列的化合物,在这些化合物中,如果雷管适当地引爆,氮原子就会放弃与氧原子的相连,以便彼此之间形成三键,从而创造出高温、快速膨胀的爆炸,产生氮气、二氧化碳和水蒸气。

硝酸甘油,正在作为一种炸药稳定下来(译注:诺贝尔在1866年利用硝酸甘油发展出了高稳定性、防误爆的硝酸甘油炸药),彻底改变当时的土木工程。在

枪支方面,无烟火药的发展使其产生的烟尘比老式黑火药少得多,从而使发射一颗子弹时产生的气体能够驱动一个机械动作结构,使下一颗子弹进入弹膛。

这种自动武器以前所未有的方式吞噬着人类的肉体,并耗尽弹药。

在这些发展的推动下,对固氮的军事需求不断增加,这让德意志帝国特别担心。帝国的野心已接近顶峰,使得与欧洲其他大国中的一个或多个国家发生战争的可能性越来越大。

德国化学工业敏锐地意识到:它从智利的进口主要是通过英国贸易商进行的,即便这种贸易情况发生了变化,英国皇家海军也能用武力阻止贸易。

因此,哈伯的发现被紧急地工业化了。

人们普遍认为哈伯-博施法延长了德国在第一次世界大战中的作战能力,也使第二次世界大战的极端情况成为可能,包括在奥斯威辛集中营通过齐克隆B(一种工业化生产的氰化物)杀害了100多万犹太人。

据计算,在二战中使用了600万吨高能炸药。在20世纪,战争中使用的炸药杀死了多达1.5亿人。内燃机可能驱动了坦克、飞机和船只,但固定下来的氮使它们成为了杀人机器。

工业化生产氮肥的影响,则没有那么快被感受到。到了20世纪30年代,比林厄姆这个当时的十年前开工时的化工奇迹,已经被看作是对帝国化工公司资源的消耗。20世纪上半叶,农业生产力的提高主要来自于拖拉机、联合收割机等的田间作业的机械化。

不过,在20世纪下半叶,氮真正进入了农业领域,像比林厄姆这样的化工厂成为人类世现代农业的脐带。其中最大的因素是农作物育种者,特别是身在墨西哥为洛克菲勒基金会工作的诺曼·布劳格,他发现了如何培育特别擅长在高肥力土壤中生长的作物。

这项任务也是一项紧迫的任务。全球人口正在迅速增长,饥荒的风险被认为很高。而且,这也有地缘政治上的影响:美国的政策制定者把用“绿色革命”喂养亚洲,作为避免发生红色革命的一种重要方式。

新培育出的作物能更好地利用氮,这就推动了对氮和其他肥料的需求;而供应充足的氮肥推动了对作物更有效利用氮的需求。随着新品系的出现,农作物产量和氮肥的使用不可避免地共同攀升。印度的农作物产量在1960年至2000年间增加了两倍多。到本世纪末,洛桑试验站的研究人员发现,新品种令人印象深刻的产量中,约有80%要归功于氮肥。

现在,人类的化工业每年固定约1.5亿吨的氮,这比全世界所有土壤中所有细菌的产能都要多。

在荷兰中部费嫩达尔市镇外的格雷布韦格公路的一侧,有一片明亮的草场。在另一边,是一片被称为“地狱”的草地,这是一个面积仅有几公顷的自然保护区。

在初冬时节,“地狱”充其量只有一种忧郁的魅力。地表积水,而树叶则是世界上最没有活力的绿色阵列。不过,附近瓦赫宁恩大学的生态学家维格·瓦梅林克(Wieger Wamelink)说:到了春天,这里的兰花闪闪发光,昆虫嗡嗡作响,感谢目前的土壤现在缺乏氮,生态系统才得以恢复。

自然界的氮循环是自我平衡的:随着时间的推移,细菌从大气中固氮的量等于从土壤和水中的含氮化合物中剥离出来,并借由“反硝化”细菌重新生成氮气,排回空气中的氮气量。

在急于给土地施肥的过程中,人类大大增加了世界各地的固氮量,但却没有采取任何措施来提高反硝化速度。目前,反硝化的速度只有向环境中添加固氮的速度的40%左右。

因此,固氮在地球的土壤和水中不断积累,就像二氧化碳在大气中不断积累一样。

而人类也在不知不觉中固定了氮。内燃机的内部温度,高到足以烧掉与燃料一起吸入气缸的空气中的一部分氮气。森林火灾和生物质燃烧也将植物中的氮元素放回空气中,这种方式产生的总吨位比固定用作肥料的氮量要低得多,但却不成比例地大幅增加了一些问题:以这种方式产生的氮氧化物直接进入空气,这是对人类健康造成最大伤害的方式。

空气中的氮氧化物增加了臭氧的浓度,在地面附近的臭氧对人类健康和农作物健康都是一种威胁。在整个20世纪,我们都看到了地面臭氧的增加,大约60%与氮氧化物的排放有关,而目前的臭氧水平被认为,每年在全球范围内缩短了超过15万人的生命。

据瓦赫宁恩大学的另一位研究员维姆·德·弗里斯(Wim de Vries)称,氮氧化物也使世界谷物产量损失了3%到16%。氮氧化物还能产生损害肺部的小型气溶胶颗粒,有时与氨反应产生微小的硝酸铵颗粒;在城市中,大约30%的最小的、最具破坏性的颗粒中含有氮。

尽管汽车尾气在这些颗粒物的产生中占主导地位,但数据建模表明:将欧洲的农业排放减半将使欧洲大陆因空气颗粒物污染而缩短的生命数量减少19%,每年可挽救约7万人的生命。

最终,这些废气与农民向土壤中添加的一部分用不了的氮一起,被农作物所抛弃。与大气中的二氧化碳不同,土壤中的氮并不只是堆积,它会积聚在特定的地方,使土壤酸化并改变其化学性质。

多余的氮营养可以做一些事情,可能以氨或一氧化二氮的形式回到大气中;可能以硝酸盐离子的形式溶解在径流中,通过溪流和河流进入大海。

在一个地方,土壤中以氨的形式废弃的氮可以在大气中形成铵盐颗粒,然后落回地表,为原本距离它几百公里的植物施肥。在这个植物死亡和腐烂后,氮气找到了热衷于将其转化为一氧化二氮的细菌,然后以这种形式上升到平流层。

由于一氧化二氮是一种强大的温室气体,它使地球变暖的程度是一个二氧化碳分子的300倍,而紫外线将它重新变成一个离子,化学作用将它变为二氧化氮,雨水将它冲回土壤。

这种富营养化的一个重要影响是生物多样性的减少。德·弗里斯博士估计,继栖息地破坏和气候变化之后,氮富集是世界上第三大生物多样性的破坏者。造成如此现象的主要原因是:一些植物比其他植物更善于利用氮。

如果氮含量增加,善于利用氮的植物就会比其他植物得到更大的助推,并在竞争中胜出。总的生物量可能会增加,但生物多样性却同时降低。

这种影响的最壮观的例子是现在经常发现的赤潮或水华,这些现象尤其出现在流经大型农业盆地的河流最终入海的地方。来自农田的氮和磷刺激了某些种类的藻类的指数增长,这些藻类大量繁殖,耗尽了水中的所有氧气。整个水体中的其他生物就会死亡。

在20世纪下半叶,由于从农业中流入海洋的氮增加了约一半,赤潮和水华变得更加普遍。

在陆地上,同样的动态变化更加微妙。

在荷兰的格雷布韦格公路一侧,由单一类型的草支配的缺乏兰花的田地,与另一侧的多色彩的复杂性之间的区别是,“地狱”的氮储存已被系统地减少,使那些不善于利用养分的植物物种,能够更好地保存自身作为生命存在。

为了使这个小小的自然保护区恢复到工业化之前的状态,环保主义者剥去了这片土地最顶层的土壤,因为在那里可以找到大部分残留的氮。他们还在初夏时节开始修整土地,当时生长的草叶富含氮元素,因此在这时制作干草,会比在其他时候移除掉更多的氮元素。

尽管如此,“地狱”的氮含量仍然比几个世纪前要高,当时“地狱”的贫瘠为它赢得了这个贬义的名字。而且,随着更多的氮从大气中沉降下来,土壤的含氮量还在增加。大多数荷兰自然保护区的情况也是如此,这使荷兰陷入了复杂而特殊的人类世危机,感觉像是未来人类世界的先驱。

荷兰在第二次世界大战的最后一个冬天遭受饥荒后,提高粮食生产成为整个国家的优先事项,这种对自给自足的迫切愿望产生了农场,可以扩大荷兰作为乳制品出口国的传统成就。今天,荷兰在仅占万分之零点八国土面积的土地上,饲养了约占全世界千分之一的奶牛,却生产了全世界百分之四的奶酪。

显著的生产力提高来自于肥沃的草地和富含蛋白质的精饲料,这些精饲料为牛提供了它们可以使用的所有氮,甚至更多。牛群将多余的氮排泄掉,包括牛粪和牛的尿液,特别是当它们被混在一起并集中留在牛棚里时,那会是一个强劲的氨气来源。

2015年,随着中国经济的蓬勃发展,人们对生产过剩的担忧有所缓解,欧盟取消了对乳制品生产的上限,农民投资于新的奶牛和牛舍。这些扩张获得了许可证。作为荷兰政府“氮的综合处理方法”的一部分:任何将导致氮沉降的活动,包括建造新的房屋,都需要许可证。

新的许可证原则上由其他地方减少的排放来获得平衡。2018年,欧洲法院裁定,许可证制度没有按照欧盟法律要求的那样,去限制自然保护区的氮沉积。由于这一裁定,荷兰高等法院在第二年裁定,不能再发放新的许可证。由此,农场不能扩大,不能进行新的建筑工程。根据相关数据,价值140亿欧元的项目被置于风险之中。

荷兰政府通过将本国高速公路的速度限制从130公里/小时降至100公里/小时,从而适度减少了汽车的氮氧化物排放,为一些建筑许可证的发放提供了空间。但政府也意识到,它需要对来自农场的氨采取一些措施,因为氨占据总沉积物的比例要高得多。由于担心自身未来,奶农们举行了抗议活动,拖拉机封锁了城市街道和瓦赫宁恩大学校园,部长们的房子周围都被涂满了泥巴。

2022年11月底,政府勾勒出了解决这一问题的最新方法,将寻求在特别敏感地区收购2000到3000个农场。荷兰政府将鼓励采取其他措施来减少氨的产生,包括更多的草场放牧和在食物中添加低蛋白含量的浓缩物。莱顿大学的扬·威廉·埃里斯曼(Jan Willem Erisman)说:原则上,这可能是摆脱当前危机的一种方式。但他也警告说,仍有可能出错。

从长远来看,荷兰农民担心他们的农业作业会受到越来越大的压力,而且国家的总畜群会大大减少,这种担心并没有错。

荷兰有着特殊的历史和地理环境,其土壤容易受到氨引起的酸化影响,而且在莱茵河等主要河流的三角洲周围有密集的居民区。这一情况是由欧洲共同市场的怪癖形成的,受制于独一无二的跨国监管,以及世界贸易体系带来的可能性,这使得从世界各地采购富含氮的浓缩物(即:饲料和化肥)并将乳制品输出给最需要的市场很容易。荷兰还表现出一套独特的监管选择,比如各种生态系统每公顷允许的最大氮负荷等等。

如何理解这样一个事实?即人类的政治和法规现在正密切地参与到生命基本物质的流动中,其规模影响到整个生物界。

这些问题的典型是二氧化碳问题。然而,碳排放问题也是一个概念上很简单的问题,主要的处方是通过放弃化石燃料使人类工业与碳循环脱钩。

氮却是不同的。

如果不向农作物和人类提供氮,就无法养活100亿人,而关于如何提供氮的选择将改变农场以外的生活以及农场本身的生活。特别是因为,如果使用较少的氮,几乎就意味着使用更多的土地。

在非洲的大部分地区,这个人口增长最快的大陆,氮仍然非常稀缺。如何在不重现氮肥在其他地方已经造成的问题的情况下,使非洲大陆拥有足够的氮呢?

一个少吃动物的世界会有较少的问题,因为植物转化为动物蛋白是出了名的效率低下,从牛棚里升起的氨气就很能说明问题。但情况仍然是这样的:对许多人来说,无肉世界的生活与美好生活的想法一样难以调和,就像克罗克斯爵士认为无小麦世界的生活一样难以想象。

因此,如果现代的克罗克斯爵士像他们的前辈那样调查氮过剩的世界,他们应该向科学家们提出什么样的任务?

逆转在比林厄姆工厂发生的事情是不可能的,就是使工业反硝化与工业固氮的规模相同。大气层中的氮分子是可以无限替代的;无论你从英国小镇还是印度农村的空气中分离出来,都没有区别。

固氮在一些地方比其他地方造成的危害更大。而且即使反硝化是集中进行的,在全球范围来看那也是非常分散的。因为固氮可以在78%的大气中开始进行,而反硝化作用需要处理的污染物,是高度分散的,只能处理工厂所在地的大气,只能以全球十亿分之一的数量级来衡量。

相反,看看从人类对循环的宏观干预到微观干预的进展:争取细菌成为盟友。

美国的一家初创公司Pivot Bio已经确定了固氮细菌的菌株,可以在播种前用这些细菌处理种子,以确保在种子扎根的土壤中能进行大量的固氮作用。

农用化学品巨头拜耳公司一直在与唯一的大型合成生物学公司银杏生物工程公司(Ginkgo)合作,设计出可能做得更好的细菌,并且可以在种子出售前将其加入。理论上,这种处理方法可以为作物提供与它们从目前的化肥中获得的一样多的氮,同时对周围环境的损害要小得多。

拥有新的基因编辑技术的生物学家有一个更雄心勃勃的计划:赋予非豆科植物建立根瘤的手段。根瘤是一种共生结构,豆科植物在其中承载它们自己定制的固氮菌落。要做到这一点很难,不仅需要开发建造正确结构所需的遗传回路,还需要开发植物引诱细菌进入这些结构并对其需求做出反应所需的遗传回路。

在剑桥大学领导这方面工作的吉尔斯·欧德洛伊德(Giles Oldroyd),认为这是一个在被数十亿年的进化所分割的生命形式之间建立对话的问题。这使这门科学与可能的应用前景产生了令人愉悦的象征性共鸣,打破了植物和细菌的二元结构,以帮助弥合自然和工业之间的裂痕。

在这个世界上,人类与氮循环的互动不是由几百个哈伯-博施工厂或几亿个汽车尾气所主导,而是由土壤和根茎中的无数个细菌进行耕作,这将是更有效和反应迅速的,使适应当地条件变得更加容易,而这对今天的肥料用户来说是很难做到的。

氨的大量生产可能仍在继续,也许规模要大得多。在一个后化石燃料的世界里,由水电分离产生的氢气有可能在国际上进行交易。由于液态氢是一种很难存储的东西,一些人认为氢贸易可能采取氨的形式;在一个地方将氢气用于哈伯-博施,用油轮将产生的氨运过海洋,在终点处裂解成氢气和氮气。

但这样的交易将被设计为绕过生命的氮循环,将所有在一端吸走的惰性氮在另一端放回空气中,因此是无害的。

在喂养植物和保护自然方面,可以更加关注环境、当地土壤和特定种子。这并不完全是对哈伯-博世所创造的商品化的现代性的一种否定,它使投入和产出的农业走向全球化。但这是一种彻底的反思,适合于这样一个时代:生物方法比化学方法更重要,环境被视为过程的一部分,而不仅仅是一种资源的掠夺来源。

奥尔德斯·赫胥黎虽然对他认为预示的未来世界感到矛盾,但他在比林汉姆看到了:

一件巨大的联合生产艺术作品,是许多独立创作的共同产物,是无数个人思想在一个单一的协调整体中的明显表现……这是一首技术人员和管理者共同创作的诗篇。

人类世界的氮循环完全不像是一件艺术品,更不用说是一件好的艺术品了。它是过度的、畸形的和破坏性的,是由必要性和欲望塑造的,而不是由关怀或优雅塑造的。

但令人高兴的是,有一些改进正在进行中。在田野和世界的层面上,由农民、公民、微生物、景观、消费者、森林、科学家和田野,当然还有技术人员和行政人员共同撰写,这事儿可能还是会变得真正诗意一点。