编译/高翔

《纽约客》杂志近期刊载的一篇文章,介绍了科学家用一种名为CRISPR的基因编辑技术“切割”掉有害物种体内的DNA、并拯救濒危物种的尝试。但是对于这种技术究竟是造福地球,还是人为改变物种进化,并可能造成更大灾难,目前仍有争议。

基因编辑不再是科学家的特权

在北欧神话中,奥丁是一个极其强大的神,同时也是一个骗子。他只有一只眼睛,为了智慧牺牲了另一只眼睛。在他的众多才能中,他可以唤醒死者、平息风暴、治愈病人并使敌人失明。他经常变身为动物,当他变作蛇时获得了作诗的天赋,并在不经意间把这种天赋传递给人们。

位于美国加州奥克兰的“奥丁公司”是一家销售基因工程套装的公司。该公司的创始人乔赛亚·泽纳留着短发、身上有多个穿洞,他的纹身在催促人们“创造美丽的东西”。他拥有生物物理学博士学位,是一个著名的离经叛道者。在他众多引人注目的行为中,他曾让自己的皮肤产生一种荧光蛋白,在自制的排泄物移植中咽下了一个朋友的大便,并试图让自己的一个基因失活,以便他能长出更大的肌肉(他承认,最后这次努力失败了)。泽纳称自己为基因设计师,并表示他的目标是让人们在业余时间获得改造生命所需的资源。

奥丁的产品从三块钱的印有“地球生物黑客”的玻璃杯到近两千美元的“基因工程家庭实验室套件”,套件包括一台离心机、一台聚合酶链反应机和一个凝胶电泳盒(凝胶电泳是一种用于大分子,如DNA、RNA、蛋白质以及其碎片的分离、分析技术)。我选择了介于两者之间的东西:“细菌的CRISPR和荧光酵母组合套件”,花费了209美元(CRISPR是“Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”的缩写,是一种基因编辑技术)。它装在一个装饰有该公司标志的纸盒里,这是一棵被双螺旋圈起来的扭曲的树。我认为这棵树代表了北欧神话中的世界树,它的树干从宇宙中心升起。

在盒子里,我发现了各种各样的实验工具:移液器吸头、培养皿、一次性手套,还有几个装有大肠杆菌的小瓶,以及我需要重新排列其基因组的所有东西。大肠杆菌被放进了冰箱,旁边有一块黄油。其他的小瓶和冰激凌一起放进了冰箱的抽屉里。

到目前为止,基因工程已进入中期阶段。1973年第一个转基因细菌出现,1974年转基因老鼠诞生,1983年转基因烟草出现。1994年,第一个被批准供人类食用的转基因食物佳味番茄问世,但几年后就因不景气而停产了。相比之下,同一时间出现的转基因玉米和大豆已经变得普遍起来。

在过去的十年中,得益于CRISPR技术,转基因工程经历了重要转变,它使生物黑客和研究人员更容易操纵DNA。CRISPR允许用户剪下一段DNA后禁用受影响的序列或用新的序列进行替换。

这种技术带来了无限种可能性。加州大学伯克利分校的教授、CRISPR的开发者之一詹妮弗·杜德娜表示:“我们现在掌握了一种可以按照我们的意愿重写生命分子的方法。有了CRISPR,生物学家们已经创造出了众多的生物,不能闻到气味的蚂蚁、拥有超级英雄般肌肉的小猎犬、能抵抗猪瘟的猪、患有睡眠障碍的猕猴、不含咖啡因的咖啡豆、不会产卵的三文鱼、不会发胖的小鼠和基因中含有编码的细菌,就像埃德沃德·迈布里奇著名的运动中的马系列照片那样(埃德沃德·迈布里奇被称为“现代电影之父”,以使用多个相机拍摄运动的物体而著名,“奔跑中的马”是他的重要作品,实际上是將一系列照片放在一起运行,从而产生移动的效果)。

两年前中国科学家贺建奎宣布,他培育出了世界上首例经过基因编辑的双胞胎女婴,她们的基因经过调整可抵抗艾滋病病毒,不过实际情况尚不清楚。这一消息宣布后,他在深圳被开除学术职务并被判处三年有期徒刑。

我几乎没有遗传学的经验,从高中开始就没有做过实验室的实践工作。不过,按照奥丁盒子里的说明,在一个周末我创造出了一种新型的生物体。首先,我在一个培养皿中培养了一个大肠杆菌的菌落。然后,我把它浸泡在各种蛋白质和储存在冰箱里的DNA片段中。这个过程我换掉了细菌基因组的一个 “字母”,用“C”(胞嘧啶)代替了 “A”(腺嘌呤)。由于这一修改,我新改良的大肠杆菌不再害怕链霉素这种强力抗生素。虽然在厨房里培养出耐药的大肠杆菌有些令人惊悚,但我也有了一丝成就感,因此我决定开始做盒子里的第二个项目:将水母的基因插入酵母中以使其发光。

祸害四方的澳洲蟾蜍

位于吉隆市的澳大利亚疾病防控中心是世界上最先进的高等级生物安全实验室之一。它位于两层大门后面,其中第二层大门可以抵御卡车炸弹,有人告诉我它厚重的浇筑混凝土墙足以承受飞机坠毁的冲击。该个地方有520扇气锁门和四层安全防护。一位工作人员告诉我:“在充满僵尸的世界末日中,你最想来这里。”直到最近,该中心还是澳大利亚动物健康实验室,其拥有最高的生物安全级别BSL-4,里面储存着地球上最可怕的动物传播病原体,包括埃博拉病毒 (电影《传染病》里曾致谢该实验室)。在BSL-4级实验室工作的人员不能穿自己的衣服进入实验室,必须在回家前至少要冲淋浴三分钟。实验室中的动物们则根本出不来,一位员工对我解释说:“他们只有死后被焚化炉火化后才能出来。”

大约一年前,即疫情开始前不久我曾到该中心参观,它在墨尔本的西南方向,大约一小时车程。吸引我的是一种巨型蟾蜍的实验,与人们熟知的蔗蟾相似。这种巨型蟾蜍是作为控制害虫的动物被引入澳大利亚的,但它很快就失去了控制,造成了一场生态灾难。澳大利亚疾病防控中心的研究人员希望能用CRISPR技术把巨型蟾蜍控制住。

分子生物学家马克·提兹是该项目的负责人,他带领我参观该中心。提兹是个身材瘦削的男人,有一头白发和一双闪闪发光的蓝眼睛。和我在澳大利亚遇到的许多科学家一样,他来自英国。在研究两栖动物领域之前,提兹主要从事家禽研究。几年前,他和中心的一些同事在一只母鸡身上植入了水母基因。这个基因与我打算植入酵母的基因类似,带有一种荧光蛋白。因此在紫外线的照射下,拥有这种基因的鸡会发出一种诡异的光芒。接下来,提兹想出了一个办法,将荧光基因植入其中使它只遗传给雄性后代,这样未孵化的小鸡在壳里就可以进行性别鉴定。

提兹知道许多人被转基因生物吓坏了,他们既反感吃转基因生物,也反对把它们放到自然界中。虽然提兹不是一个挑战传统的人,但他和泽纳一样,认为这些反对者看待事情的方式是完全错误的。“我们有会发绿光的鸡,” 提兹告诉我,“当来自学校的参观者看到这些鸡时,有些孩子会说‘哦,这太酷了。嘿,如果我吃了那只鸡,我会变绿吗?’”我会回答:“你已经吃过鸡了,对吧?那你长出羽毛和鸡嘴了吗?”

对提兹来说,现在担心随处可见的基因问题已为时过晚。“如果你观察澳洲本土的环境,你会看到桉树、考拉、笑翠鸟等,什么都有” 他说,“作为一名科学家,我看到的是桉树、考拉等基因组的多个拷贝,而且这些基因组是相互影响的。然后噗的一下,你突然引入了一个外来的蔗蟾基因组。它以前从未出现过,它与其他所有基因组的相互作用是灾难性的,因为它把其他基因组完全干掉了。” 他接着说,“人们不知道这已经是一个经过基因改造的环境。” 入侵物种改变了环境,相比之下,基因工程师只是在各处改变了一小段DNA。

提兹说:“我们所做的是在两万个蟾蜍基因上再增加十来个本来不应该存在的基因,而这十个基因会破坏其他的基因,从而将它们消灭并恢复生态平衡。人们对分子生物学的传统疑问是:你是在扮演上帝吗?显然不是,通过对生物进化过程的理解,我们试图去恢复受伤的自然系统。”

蔗蟾的学名是海蟾蜍,它凹凸不平的棕色皮肤上布满斑点、四肢粗壮。美国鱼类和野生动物管理局的描述特别强调了它的体型,“是一种巨大的多疣蟾蜍(蟾蜍科)”。据美国地质调查局的观察,“坐在马路上的大个头蔗蟾很容易被误认为是大石头”。有记录以来最大的蔗蟾长15英寸、重6磅,几乎和一只胖乎乎的吉娃娃犬一样。在19世纪80年代,布里斯班的昆士兰博物馆中有一只名叫大贝特的蟾蜍,它有9.5英寸长,几乎和一个餐盘一样宽。任何能塞进它们超大嘴巴里的东西,如老鼠、狗粮和其他小蔗蟾,它们都不会拒绝享用。

蔗蟾原产于南美洲、中美洲和德克萨斯州的最南端。在18世纪中叶,它们被引入到加勒比地区,用于消灭对该地区经济作物甘蔗有不良影响的甲虫幼虫 (甘蔗原产于新几内亚,后经引入)。蔗蟾从加勒比地区被运到夏威夷。1935年,檀香山的一艘载有102只蔗蟾的汽船驶向了澳大利亚。101只在旅途中存活下来的蟾蜍被送到甘蔗之乡——昆士兰东北部的研究站。在一年中,它们产下了超过150万枚卵 (一只雌性蔗蟾一次最多能产3万枚卵),这些小蟾蜍被有意地放入该地区的河流和池塘中。

这些蔗蟾是否保护了甘蔗尚未可知。吃甘蔗的甲虫栖息在离地面很高的地方,巨石般大小的两栖动物抓不到它们。但这对蔗蟾来说并不重要, 它们找到了很多其他的食物, 繁衍出数量众多的小蟾蜍。它们从昆士兰海岸的角落出发,向北进入约克角半岛,向南进入新南威尔士州。在19世纪80年代,它们进入了北领地。2005年,它们到达了领地西部的一个被称为“中点”的地方,离达尔文市不远。

旅途中发生了一些奇怪的事情。在入侵初期,蔗蟾以每年6英里的速度前进。几十年后,它们以每年12英里的速度前进。到达“中点”时,它们的速度已提高到每年30英里。当研究人员对入侵的蔗蟾个体进行测量时,他们发现了原因。这些蔗蟾的腿明显比昆士兰的蔗蟾长,并且这种特性是可以遗传的。《北领地新闻》在头版以 “超级蟾蜍 ”为标题报道了这则新闻,配图是一只戴着斗篷的蔗蟾照片。“它已经入侵了领地地区,现在可恨的蔗蟾蜍正在进化。” 该报表示震惊。与达尔文结论相反,人们可以实时观察到生物进化。

蔗蟾不仅体型硕大,从人类的角度看它们长得很丑,瘦骨嶙峋的脑袋、一副猥琐的表情。不过,它们真正让人 “厌恶”的原因是它们的毒性。当成年蔗蟾被咬伤或感到威胁时,它会释放出一种乳白色的黏液,里面含有令人心跳骤停的化合物。狗狗经常会因此中毒,症状包括口吐白沫和心脏骤停。如果人傻傻地吃掉蔗蟾则可能会死掉。

澳大利亚本土没有毒蟾蜍,事实上这里根本没有本地的蟾蜍,所以本地动物群无法抵抗它们。蔗蟾的情况与亚洲鲤鱼完全相反,入侵的亚洲鲤鱼在美国大肆破坏的原因是没有生物捕食它们,而威胁着澳大利亚的蔗蟾却是众多生物的捕食对象。因捕食蔗蟾而数量锐减的物种种类繁多,如本地人称其为“freshies”的淡水鳄鱼,可以长到5英尺以上的黄斑巨蜥,石龙子科的北部蓝舌蜥蜴,看起来像小恐龙的澳大利亚水龙,常见的致人于死地的毒蛇,有毒的棕伊澳蛇。到目前为止,受害者名单中最濒危的动物是北部袋鼬,一种可爱的有袋类动物。它们大约有一英尺长,尖尖的脸庞、长有斑点的棕色皮毛。当小袋鼬从母亲的育儿袋里出来后,母亲就把它们背在背上。

为了减缓蔗蟾繁殖的速度,澳大利亚人想出了良莠不齐的各种办法。蟾蜍陷阱装有便携式扬声器可播放蔗蟾的歌声,有人觉得歌声像拨号音,也有人觉得像马达的轰鸣声。昆士兰大学的研究人员开发出一种诱饵,可以引诱蔗蟾的蝌蚪自取灭亡。人们用气步枪、锤子和高尔夫球杆击杀它们,故意用汽车碾压它们,将其冻死在冰箱里,用一种叫HopStop的化合物喷它们,制造商向买家保证这种化合物 “能在几秒钟内麻醉蟾蜍”,并在一小时内将它们杀死。社区组织了 “扑灭蟾蜍 ”的民兵。一个名为 “金伯利蟾蜍消灭者 ”的组织建议澳大利亚政府为每消灭一只蟾蜍提供赏金,该组织的口号是“如果人人都消灭蟾蜍,蟾蜍就会被消灭!”

用基因编辑消除蟾蜍体内毒素

当提兹对蔗蟾产生兴趣的时候,他还从未见过蔗蟾。吉隆位于维多利亚州南部,是蔗蟾还没有入侵的地区。在一次会议上,他坐在一位研究两栖动物的分子生物学家旁边。后者告诉他,尽管有那么多的消灭方法,蔗蟾还在不断地蔓延。“她说这真是太可惜了,如果有什么新方法就好了。” 提兹回忆道,“好吧,我坐下来挠了挠头。”

提兹继续道:“我想毒素是由代谢途径产生的,这意味着酶肯定有毒素的基因编码。而我们有工具可以打破基因,也许我们可以消除产生毒素的基因。” 幸运的是,昆士兰大学的一个由化学家罗伯·卡彭领导的团队,最近分离出产生毒素的一种关键酶。

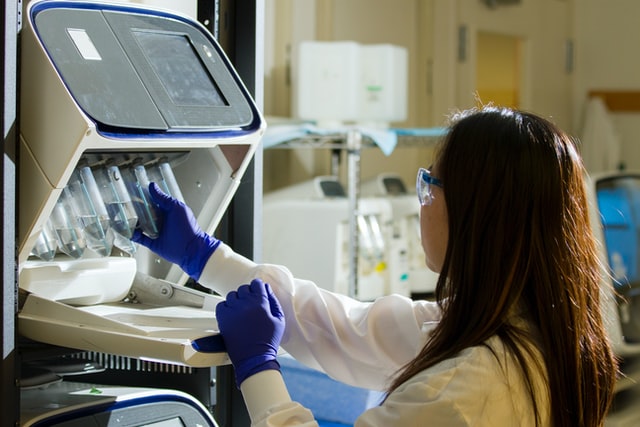

提兹请来了博士后凯特琳·库珀来帮助研究,来自马萨诸塞州库珀有一头及肩的棕色长发,笑起来很有感染力 。以前从来没有人尝试过对蔗蟾进行基因编辑,所以由库珀来想办法。她发现蔗蟾卵必须洗净后用非常细的吸管刺穿,这需要在它们开始分裂之前快速完成。她告诉我:“完善显微注射技术花了不少时间。”

作为热身,库珀先试着改变蔗蟾的颜色。蔗蟾(以及哺乳动物)的一个关键色素基因编码是酪氨酸酶,它控制着黑色素的产生。据库珀推断,禁用这个色素基因应该会使蔗蟾皮肤的颜色由深变浅。她将一些卵子和精子混合在一个培养皿中,利用显微注射将CRISPR化合物注入到合成的胚胎中。结果三只奇异的斑纹蝌蚪出现了,其中一只蝌蚪死掉了,另外两只雄性的长大成了有斑纹的小蝌蚪。它们被命名为 “斑点”和 “金发”。提兹告诉我:“当这一切发生的时候,我绝对是欣喜若狂。”

接下来,库珀将注意力转移到“破除 ”蔗蟾的毒性上。蔗蟾将毒药储存在肩后的腺体中,起初这种毒药只是令人作呕。但受到攻击时,蟾蜍可以产生卡彭分离出的蟾酥水解酶,这种酶可以将毒液的效力放大一百倍。利用CRISPR,库珀对第二批胚胎进行编辑,删除了蟾酥水解酶的基因编码,结果这批蔗蟾的毒性变弱。

我们聊了一会儿后,库珀提出让我看看她的蟾蜍。这需要进入到澳大利亚疾病防控中心内部,途经很多气闸门和安全防护层。我们都在衣服外面套上手术服,在鞋子外面套上靴子。库珀在我的录音机上喷洒了某种清洁液。一个牌子上写着“隔离区,违者重罚”。我想最好不要提及奥丁和我做的很不安全的基因编辑实验。

门外是一个已消毒的谷仓,大小不一的围栏里满是动物。这种气味介于医院和宠物园之间。在一堆装有老鼠的笼子附近,无毒的蟾蜍正围着一个塑料水箱跳来跳去。这十几只蟾蜍大约十周大,每只长约3英寸。库珀说:“你看,它们非常活泼。” 水箱里装满了所有蟾蜍想要的东西:假植物、一盆水、一盏太阳灯。我想起了蟾蜍馆,“充满了各种现代化设施”。其中一只蟾蜍伸出舌头抓住了一只蟋蟀。“它们可以吃进任何东西”,提兹说,“它们会吃同类,一只大蟾蜍会把一只小蟾蜍当作午餐”。在澳大利亚的乡下,一群无毒的蟾蜍大概不会存活太久。有些会成为淡水鳄鱼、蜥蜴或毒蛇的午餐,其余的会被已经在这片土地上生活的上亿只毒蟾蜍淘汰。

提兹认为它们可以被用在教育领域。对袋鼬的研究表明,可以训练有袋类动物远离蔗蟾。给它们喂食掺有催吐剂的蟾蜍腿,它们就会把蟾蜍与恶心联系起来,学会避开它们。根据提兹的说法,无毒的蟾蜍将是更好的训练工具:“如果它们被捕食动物吃了,捕食动物会生病但不致死,这样捕食动物会想‘我再也不吃蟾蜍了。’”

在用无毒蟾蜍训练袋鼬或用于其他目的之前,无毒蟾蜍需要获得各种政府许可。当我去拜访时,库珀和提兹还没有开始着手申请这些许可,但他们已经在考虑用其他方法来完善。库珀认为,也许可以对蟾蜍卵上产生凝衣的基因进行修改,从而使蟾蜍卵无法受精。

提兹说:“当她向我描述这个想法时,我当时就觉得‘太棒了! ’ 如果我们能逐步消除它们的生育能力,那堪称完美。”

在离无毒蟾蜍几英尺远的地方,“斑点”和“金发”正坐在自己的水箱里,欣赏着面前的一幅精致的热带风景图。它们差不多一岁了,已经完全长大且腹部有厚厚的肉卷,就像相扑选手一样。“斑点”的皮肤大部分是棕色的,有一条淡黄色的后腿;“金发”的身上斑点更多,后腿发白、前肢和胸前有淡淡的斑点。库珀戴着手套把“金发”从水箱里拉了出来,她认为它 “很漂亮”。它立即在她身上尿尿,似乎不怀好意地笑着。在我看来,只有基因工程师才会喜欢它的脸。

重塑生命的CRISPR技术

根据孩子们在学校学到的标准版遗传学,遗传像是掷骰子。比方说,一个人(或一只蛤蟆)从他母亲那里得到了一个版本的基因A,从他父亲那里得到了这个基因的竞争版本A1。那么他的任何一个孩子将有相等几率继承一个A或A1,以此类推。随着每一代的诞生,A和A1将依据概率定律传承下去。

就像学校里教的其他东西一样,这个说法只有一部分是真的。有的基因遵守规则,有些则不遵守规则。叛逆的基因会以狡猾的方式选取对自己有利的规则:干扰竞争基因的复制、为增加遗传几率而多次复制自己、操纵形成卵子和精子的减数分裂过程。这种打破规则的基因被称为 “驱动力”, 即使它们没有任何适应优势或实际增加了适应成本,它们被遗传的概率超过50%,而一些特别利己的基因被遗传的概率超过90%。据观察,驱动基因潜伏在很多生物中,比如蚊子、面粉甲虫和旅鼠,如果有人花心思去寻找,还可以在更多的生物中找到它们。最成功的驱动基因是很难被发现,因为它们已经把其他变异基因驱赶得无影无踪了。

自19世纪60年代以来,生物学家一直梦想着利用基因驱动的力量来推动基因。这个梦想在CRISPR技术的帮助下已经实现。起源于细菌的CRISPR技术在细菌中发挥着免疫系统的作用。拥有 “CRISPR位点”的细菌可以将病毒的DNA片段整合到自己的基因组中,它们利用这些片段来识别潜在的攻击者,就像打手势一样。然后它们释放与CRISPR相关的酶(Cas),这种酶就像小刀子将入侵者关键的DNA切掉,使其丧失功能。

遗传工程师改造了CRISPR-Cas系统,以编辑任何他们想要的DNA序列。他们还发现了如何诱导受损序列将外来DNA缝合到自己身上(我的大肠杆菌就是这样用胞嘧啶代替腺嘌呤的)。由于CRISPR-Cas系统是一个生物结构,它也有DNA编码。这是创造基因驱动的关键。将CRISPR-Cas基因植入生物体,生物体就可以通过编程对自身进行基因重编程的任务。

2015年,哈佛大学的一群科学家宣布,他们利用这种自我反射的技巧在酵母中创造了一种合成基因驱动力 (由一些奶油色和红色的酵母产生的菌落,在几代之后都变为红色)。三个月后,加州大学圣地亚哥分校的研究人员又宣布,他们用了相似的技术在果蝇中创造了一种合成基因驱动力(通常果蝇是棕色,而驱动力推动一种白化病的基因,使其后代变为黄色)。七个月后,圣地亚哥与加州大学欧文分校的的研究人员一起宣布,他们在携带疟疾的按蚊中创造了一种基因驱动。

如果说CRISPR拥有“重写生命分子 ”的能力,那么合成基因驱动则会使这种能力成倍增加。如果圣地亚哥的研究人员释放了他们的黄色果蝇,假设这些苍蝇在校园的某个垃圾箱周围找到了配偶,它们的后代也会是黄色的。假设这些后代存活下来并成功交配,它们的后代也会是黄色的。从红木林到湾流水域,这种特性会不可避免地继续传播下去,直到黄色果蝇遍布全国。

而果蝇的颜色并没有什么特别之处。至少从原理上,任何植物或动物中的任何基因都可以被编成对自己有利的遗传基因。这包括那些本身已经被修改过的基因,或者从其他物种那里借来的基因。例如,有可能设计出一种将破损的毒素基因在蔗蟾中传播的驱动力。也许有一天能为珊瑚创造出一种耐高温的基因驱动力,以抵抗全球变暖。

在一个合成基因驱动的世界里,人类与自然、实验室与野外之间的边界已变得非常模糊,甚至消失了。在这样的世界里,人们不仅决定了进化发生的条件,原则上来看人们还可以决定结果。

第一个安装上CRISPR辅助基因驱动的哺乳动物肯定是老鼠。小鼠是所谓的 “模型生物”。它们繁殖速度快且易于饲养,人们已深入研究其基因组。

保罗·托马斯是研究老鼠的先驱。他的实验室位于阿德莱德的南澳大利亚健康与医学研究所,这是一栋弯曲的建筑,上面覆盖着尖锐的金属板 (阿德莱德人称其为 “奶酪研磨机”,我觉得它更像一只踝龙)。2012年,当第一篇以CRISPR作为基因编辑工具的论文发表,托马斯就认识到它可以带来变革。他告诉我:“我们直接采用了它。”一年之内,他的实验室就利用CRISPR对一只患有癫痫的小鼠进行了基因编辑。

当第一篇关于合成基因驱动的论文发表后,托马斯再次采用了它。“出于对CRISP和老鼠遗传学的兴趣,我无法抵抗开发这项技术的诱惑。”他说,“我们没有多少资金,所以是根据一种油性抹布的气味来做实验,而这些实验是相当昂贵的。”最初他只想看看能否让这项技术发挥作用。

据托马斯说,当他还“只是涉猎 ”这项技术的时候,一个自称GBIRD的团体联系了他。这个缩写读作 “gee-bird”,代表着 “入侵性啮齿动物的基因生物控制”,该组织的理念可以描述为莫罗博士加入“地球之友”环保组织(注:莫罗博士是是英国作家赫伯特·乔治·威尔斯的创作的长篇小说,创作于1896年。小说讲述了普一名叫做莫罗的科学家,利用自己掌握的科学知识和科技力量,利用器官移植和变形手术等一系列惊世骇俗,前所未闻的实验创作了新的动物物种)。

其网站上写着:“和你一样,我们希望为子孙后代保护这个世界,希望是存在的。” 网站上有一张信天翁雏鸟深情地凝视着母亲的照片。

GBIRD请托马斯帮忙设计一种非常特殊的老鼠基因驱动力——抑制驱动力,用来击败自然选择。它的目的是传播一种有害的性状来消灭一个种群。英国的研究人员已经为冈比亚按蚊设计了一种抑制驱动力,目标是在非洲放生改造后的蚊子。

托马斯告诉我,设计一种自我抑制的老鼠有多种方法,大多数都与性有关。他特别热衷于“X粉碎者老鼠 ”的想法。和其他哺乳动物一样,老鼠有两条决定性别的染色体:XXs是雌性,XYs是雄性。精子携带一条单条染色体X或Y。“X粉碎者老鼠 ”是指经过基因编辑的老鼠,它所有的X型精子都有缺陷。“如果你愿意的话,一半的精子失去繁殖能力,”托马斯解释说,“它们不能再发育了,这样只剩下Y型精子,所以后代都是男性。” 以此类推,把粉碎指令放在Y染色体上,老鼠只生儿子。每一代中,性别不平衡的现象就会越来越严重,直到没有雌性可以繁衍后代。

托马斯说,研究老鼠的基因驱动工作比他设想的要慢。不过,他认为十年之内会有人做出成果。它可能是一个X粉碎者,也可能是一个充满想象的设计方案。数学模型表明,有效的抑制驱动力会非常高效,如果在岛上放出100只基因驱动老鼠,几年内它们可以将5万只普通老鼠的数量降为零。“这很引人注目,”托马斯说,“这是最好的情况,它是一个有价值的目标。”

人们常说,我们生活在人类世(18世纪至今,由于人类活动引起环境和气候变化的时期),这是一个由人类对地球的影响所定义的新地质时代。这个新时代的特征之一是世上啮齿动物的重新分布。在人类定居或到达过的地方,都有老鼠的身影,它们往往造成不好的影响。

太平洋鼠曾仅存在于东南亚。大约3000年前开始,出海的波利尼西亚人把它带到每一个太平洋的岛屿上。它掀起了一波又一波的破坏,造成上千种鸟类死亡。后来,欧洲殖民者将船鼠带到这些和许多其他岛屿上,进一步加剧了灭绝浪潮,其影响延续至今。在20世纪60年代,船鼠到达了新西兰的大南角岛,当时的博物学家们目睹了这场屠杀。尽管他们付出了巨大的努力,但岛上特有的三个物种——一种蝙蝠和两种鸟类还是灭绝了。

家鼠起源于印度次大陆,现在它遍布热带至极地附近。根据《老鼠遗传学》的作者李·西尔弗的说法,“只有人类的适应能力能和它们相比(有人觉得人类适应能力还不如老鼠)”。在合适的环境下,老鼠也一样凶猛且同样致命。位于非洲和南美洲中间的戈夫岛,是世界上最后两千对特里斯坦信天翁的繁殖地。岛上安装的摄像机记录了成群的家鼠攻击信天翁雏鸟并将其生吞活剥的场景。加拿大生物保护学家亚历克斯·邦德曾写道:“在戈夫岛工作就像在鸟类创伤中心工作。”

过去几十年来,对付入侵啮齿类动物的首选武器是溴鼠灵,这是一种诱导内出血的抗凝血剂。可以将溴鼠灵加到饵料中,然后由饲养者投放,也可以手持喷洒或从空中投放(先把一个物种运到世界各地,再从直升机上投毒)。已有数百个无人居住的岛屿以这种方式除鼠,这样的行动帮助许多濒危物种恢复生机,包括新西兰坎贝尔岛一种不会飞的蓝绿色小鸭子和一种灰色的吃蜥蜴的蛇。

从啮齿类动物的角度来看,溴鼠灵的缺点非常明显:内部出血死亡是缓慢而痛苦的过程。从生态学家的角度来看这也有弊端,非目标动物经常会吃掉诱饵或吃过饵料的啮齿动物。这样一来,毒药会在食物链中蔓延开。而如果仅有一只怀孕的老鼠存活下来,它很容易就可以通过繁殖重新占领岛屿。

基因驱动的老鼠会避免这些问题。影响将是有针对性的,也不会再有流血致死的现象。也许最好的办法是将基因驱动啮齿类动物放在有人居住的岛屿上,显而易见,从空气中投放抗凝剂在这里是不受欢迎的。

但往往解决了一个问题会带来新的问题,在这种情况下,新问题是更大的。基因驱动技术被比作库尔特·冯内古特的 “冰九”(库尔特·冯内古特在《猫的摇篮》中虚构的固态水的变形),一个碎片就足以冻结世界上所有的水。类似的,一个逍遥法外的X粉碎者老鼠恐怕会产生相同的寒蝉效应“鼠九”。

为了防范冯尼古特式的灾难,人们提出了各种自动防故障方案,名称有杀手救援、多位点分类和雏菊链等。所有这些方案都有一个基本的、充满希望的前提:需要设计出一种有效但不超级有效的基因驱动力。这样的驱动力可能被设计成在几代之后就会耗尽,或者它可能与一个基因变异体相连,而这个基因变异体只限于一个岛上的单一种群。也有人建议,如果一个基因驱动力确实以某种方式变异了,那么可以向世界发出另一个以 “Cas9触发的链式消融 ”(或追捕序列)为特征的基因驱动力来追捕它。还有什么出错的可能性呢?

当我在澳大利亚的时候,我想走出实验室、走到乡下去。我想如果能看到北方袋鼬,一定会很有趣。从网上找到的照片中,它们看起来非常可爱,有点像迷你獾。但当我四处打听的时候,我才知道观察袋鼬需要丰富的专业知识和大把的时间。如果能找到那些令它们致死的两栖动物,就容易找到袋鼬。一天晚上,我和一位名叫林·施瓦兹科普夫的生物学家一起去猎蟾蜍。

施瓦兹科普夫来自加拿大,是捕蟾陷阱的发明者之一。因此我们先去她在詹姆斯・库克大学的办公室看一看这个装置。那是一个和烤炉差不多大小的笼子,有扇塑料门。当她打开陷阱的小喇叭时,办公室里响起了蟾蜍的叫声。

“即使距离遥远,雄性蟾蜍也会被任何听起来像蟾蜍的东西所吸引,” 她告诉我,“如果它们听到发电机的声音就会去找它。” 詹姆斯·库克大学位于昆士兰北部,也就是蟾蜍最初被引入的地区。施瓦兹科普夫觉得我们能在大学校园内找到一些蟾蜍。我们绑上头灯走到外面。当时是晚上9点,除了我们两个人和一家在附近跳跃的沙袋鼠外,这里已经没有人了。我们在附近徘徊了一会儿,寻找蟾蜍眼中闪烁的危险光芒。在我开始失望时,施瓦茨科普夫在树叶堆里发现了一只蟾蜍。她一捡起蟾蜍就立即确定它是雌性的。

“它们不会伤害你,除非你让它们很难受。” 她边说边指着像两个袋子的蟾蜍毒腺,“这就是为什么你不应该用高尔夫球杆打它们。如果你打到腺体,毒液就会喷出来。如果毒液进入你的眼睛,你就会失明几天。”

我们又在附近逛了一圈。施瓦茨科普夫注意到天气很干燥,蟾蜍可能缺少水分。“它们喜欢像空调设备那样滴水的东西。”在一座旧温室附近我们又发现了两只蟾蜍,有人最近在这里用水管浇水。施瓦茨科普夫翻开一个腐烂的、大小和形状都像棺材的箱子。“找到宝了!”她说道。在大约四分之一英寸的浑水里有数不清的甘蔗蟾蜍,有些坐在别的蟾蜍身上。我以为它们会试图逃跑,相反它们只是坐在那里,不受干扰。

拯救错误还是加速毁灭?

基因编辑蔗蟾、家鼠和船鼠的最有力的论据也是最简单的:还有什么其他选择呢?这时的选择不是在过去和现在之间,而是在现在和将来之间,而现在和将来往往是一无所有。这就是北部袋鼬、坎贝尔岛不会飞的蓝绿色小鸭子、安提瓜赛车手灰棕色的蛇和特里斯坦信天翁的情况。如果坚持对自然的严格解释,这些以及成千上万的其他物种都将消失。在这一点上,拒绝非自然的基因编辑并不能让自然回归。

1969年,《全球概览》的编辑斯图尔特·布兰德在声明中写道:“我们就像神一样,也许会做得很好。”最近,为了回应正在进行的全球转型,布兰德对他的声明进行了修改:“我们就像神一样,必须要做好它。”布兰德与他人一起成立了一个名为 “复兴与恢复”的组织,其使命是 “通过拯救基因的新技术来提高生物多样性”。在该组织支持的项目中,有一个致力于复活候鸽的项目。他们的想法是通过重组这种鸟类的近亲带尾鸽的基因来逆转历史。

更接近目标的是致力于让美国栗树复活的行动。这种树曾经在美国东部很常见,但因板栗枯萎病而彻底灭绝了(枯萎病是1900年前后传入北美的一种真菌病原体,杀死了近40亿棵栗子树)。纽约雪城环境科学和林业学院的研究人员创造了一种对枯萎病免疫的转基因栗子树,其免疫关键是从小麦中植入了一个基因。因此,这种被认为是转基因的树在未获得联邦许可前不能种植到自然界中。所以这种抗枯萎病的树苗,目前只能种在温室和围墙内。

如提兹所言,我们不断地将基因转移到世界各地,通常是以整个基因组的形式。这就是板栗枯萎病最初到达北美的原因:它是从日本进口的亚洲板栗树上携带进来的。如果我们可以通过多转移一个基因来纠正我们先前的悲剧性错误,那么我们不应该还给美国栗树这个人情吗?拥有“改写生命分子 ”的能力让我们有了这项义务。

当然,反对这种干预的论据也很有说服力。在“拯救 ”基因的背后,许多改变世界的错误行动也来自于这种干预行为(例如蔗蟾)。为纠正先前的生物干预而设计的生物干预历史,就像苏斯博士的故事《戴帽子的猫回来了》。猫在浴缸里吃完蛋糕后,被要求把浴缸清理干净:

你知道他是怎么做到的吗?

用妈妈的白裙子!

现在浴缸里变得很干净了,

但她的衣服变脏了!

20世纪50年代,夏威夷的农业部决定进口有着食人蜗牛之称的玫瑰色狼蜗,以便控制20年前作为花园装饰品引入的巨型非洲蜗牛。然而食人蜗牛并不捕食巨型蜗牛,相反它们吃光了几十种夏威夷特有的小型陆地蜗牛,这就是威尔逊所说的 “灭绝雪崩”。

威尔逊对布兰德的回应是: “我们不是神。我们还没有足够的意识和智慧来做任何事情。”

英国作家、活动家保罗·金斯诺斯是这样说的: “我们就像神一样,但我们没有擅长于此. . . .我们是洛基(北欧神话中的恶作剧之神),为了取乐而杀戮美丽。我们是萨图恩(罗马神话中的农业之神),吞噬着我们的孩子。”

他还说过: “有时什么都不做比有所作为更好,有时情况恰恰相反。”