彭博社的Tom Hancock,赵婧和Yujinig Liu报道了中国政府进一步减税的政策。这个概念与供应经济学不谋而合,认为通过减税能让多余的收入重新流入生产和就业中,促进经济增长。但这种做法也有争议,因为这有可能会增加赤字,并进一步加大贫富差距。

中国已经接受了一个通常与保守派关联的思想流派:供应经济学。

北京本月宣布了2.5万亿元人民币(3933亿美元)的减税计划,这是连续第五年的减税,累计起来超过了9.7万亿元。按照目前的汇率,这比特朗普政府在2017年颁布的1.5万亿美元的减税计划还要多。

在3月11日年度全国人民代表大会闭幕时的新闻发布会上,李克强总理称减税是促进增长的最佳方式,将其比作“是施肥施到根上”。“退税降费是在做减法,但实质上也是加法,因为今天退,明天就是增,今天的减,明天就可能是加。”

李克强的说法,暗指供应方的核心概念,即减税会带来整体税收的增加。

然而,就像特朗普的减税一样,中国的减税也是有争议的。供应经济学的倡导者认为,允许企业保留更大份额的利润可以让他们促进投资和扩大生产。这些好处通过增加招聘和降低价格的形式,渗透到工人和消费者身上。但许多经济学家认为,减税助长了不可持续的债务,并常常导致浪费性投资。他们说,财政支持最好针对家庭而不是企业。以上哪种观点是正确的将有助于决定世界第二大经济体的前景。

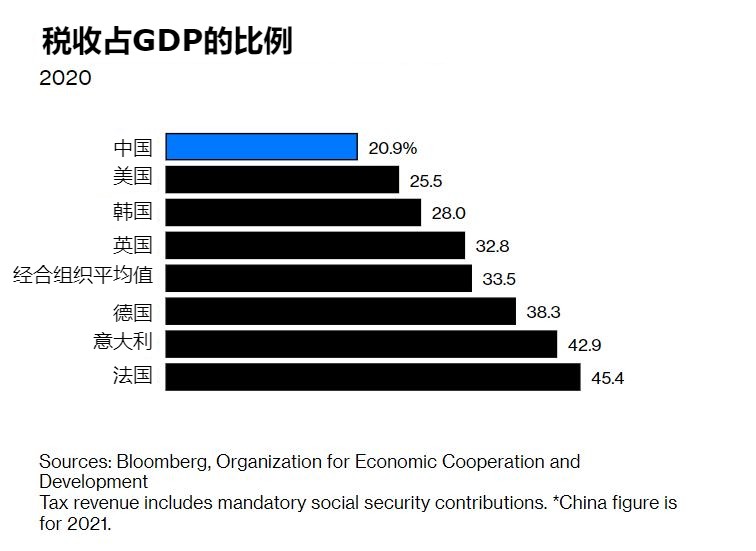

在中国,2021年税收收入占国内生产总值的21%,远远低于经合组织成员国34%的平均水平。消费税和对公司利润的征税产生了政府收入的绝大部分,个人所得税只占一小部分。

长期以来,中国的政策制定者一直依靠选择性的企业减税来实现长期战略目标,如提高研发支出,投资于包括微处理器、可再生能源和电动汽车在内的优先领域。国营的中国税务学会成员焦瑞金说:“需要用优惠的税收政策来引导供给侧改革,促进高质量发展,减轻企业的投资负担,这无疑会带来经济增长。”

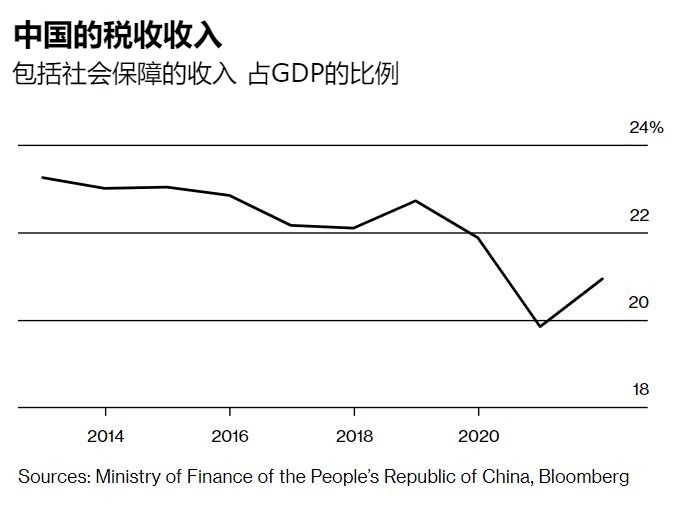

近年来,中国政府也一直在以更加战术性的方式推行减税策略,以支持经济增长,例如减少针对因中美贸易战而遭受损失的小型制造商的征税。2020年,当新冠疫情冲击了消费者在餐饮和旅游方面的支出时,减税达到了一个记录。这一努力,自2018年以来,税收收入与GDP的比例下降了近2个百分点,主要集中在削减增值税(VAT)和削减雇主对工人的医疗、失业保险和养老金的缴款。

毕马威中国的供应链负责人梁银乐(音)说:“减税和降费确实帮助甚至挽救了一些小微企业。更少的公司破产应该有助于限制失业。”

北京大学金融学教授迈克尔•佩蒂斯认为,在企业受制于稀缺的储蓄和高昂成本的情况下,供应方措施是提高经济增长的有效途径。他在一份说明中写道:“在我看来,问题是,中国私营企业受到的限制主要是需求方面的。”

他主张,政策“侧重于直接或间接促进需求的方式,包括通过提高工资和加大社会转移。”

中国地位最高的供应支持者李总理已经表示,他将在今年卸任,这让人们对中国政府的减税热情是否会继续下去产生怀疑。另外,一些经济学家认为,政府赤字的增加意味着中国已经没有进一步减税的空间了。高盛集团预测,作为国家支出和收入差距之间范围最广的衡量标准,今年的综合财政赤字率(augmented fiscal deficit)将达到GDP的13.1%,高于2018年的10%。

中国财政科学研究院的研究员赵福昌说:“大规模的减税和减费是不可持续的。”

但并非所有人都认为赤字是一种风险。威拉姆特大学的经济学教授梁燕(音)说,由于公共部门的债务主要是用北京发行的货币,而且通货膨胀率很低,“在中央政府层面,并没有财政约束。”

还有一个问题是,减税是否与中国政府旨在遏制不平等的“共同富裕”议程相一致。世界银行前中国局局长郝福满说,自2018年以来,中国的标准增值税税率从17%降至13%,这是朝正确方向迈出的一步。但要真正减少不平等,北京需要遏制对消费税的依赖,因为消费税是累退的(注:对穷人的影响比对富人的大)。

郝福满说,为了扩大税基,政策制定者应该考虑对非工资收入(如资本收益)征收更高的税率,甚至可能引入财富和遗产税。

中国最近的一些减税措施倾向于使富裕阶层受益,北京在12月宣布延长对外国出生的专业人士的所得税减免,这些人的收入往往比较高。中国美国商会主席毕艾伦说:“这对我们的许多公司来说是一种安心剂,在招聘和留住外籍人员的能力方面,它确实有重大影响。”