Daniel J. Robinson的书籍《香烟国度》的部分章节被摘录在《海象》上,在上世纪70年代,虽然吸烟对健康的危害已经被科学界证实,但是在烟草公司故意模糊焦点的营销和狡辩下,加拿大依然是被香烟控制的国家,导致一代烟民,包括作者的母亲,最终死于香烟,作者同时指出,烟草公司这种似是而非的营销策略,现在被套用在了环境问题上。

20世纪70年代中期,我骑着自行车,到附近的商店为我妈妈买香烟。那时我大约十岁。我妈妈认识这家店的老板,跟老板打过招呼,当她不能过来的时候,就让我来买。

我还为面包和牛奶等东西跑过腿,但我几乎不记得那些东西了,但香烟不同。

我仍然记得我妈妈的香烟品牌,大号的杜莫里尔香烟,还有那些深红色的香烟壳。我还记得,我把这些烟带回家的路上,我感到了一种责任感,这可能是因为我这个工人阶级大家庭中的大多数成年人都吸烟,包括父母和十几个叔叔阿姨。

在家庭场合,这些红色的杜莫里尔香烟与绿色的“Export A”香烟以及蓝色的“玩家”牌香烟都会出现在餐桌上,这是节日庆祝和夏季休假的三色背景。在我们家,香烟盒还被当作圣诞礼物,玩纸牌时旁边放着一堆烟盒。

叔叔们为了讨孩子们开心吹着烟圈,妈妈们一边抽着烟一边和孩子们看《快乐时光》(1974-84年播放的美国情景喜剧)。在手工课上,我为母亲节做了一个金属烟灰缸。十几岁的我把政府预算看作是为了应对第二天的增税而囤积香烟的日子。

我当时就读于安大略省伦敦市的高中,学校有一个指定的“吸烟区”,酷爱吸烟的青少年在那里过把瘾。十一年级时,我们的法语班参观了魁北克省阿克顿谷的一所高中,那里的学生和老师在休息时一起吸烟,甚至分享香烟。

那段时间,我和一些朋友在一家重映电影院观看了《最后的华尔兹》的午夜放映。电影结束时,空气中弥漫着香烟和大麻的烟雾,尽管剧院禁止吸烟。

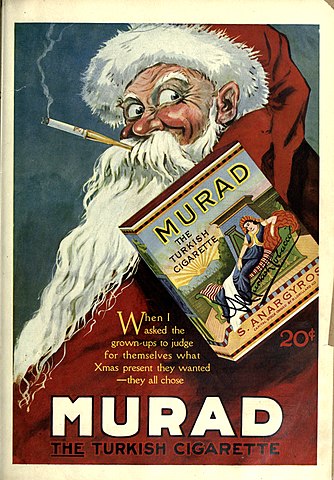

这是加拿大香烟业最好的几年,令人惊讶的是,这发生在1950年代初医学将香烟与肺癌以及其他严重疾病联系起来之后。香烟销售已经从烟草店扩展到杂货店、超市、餐馆、自动售货机和杂货店。

1950年,成年人的人均日消费量为4.9支。30年后,它达到了9.6支的高峰。这意味着,在1970年代中期,加拿大人的平均吸烟量几乎是1950年的两倍,这种做法跨越了社会阶层。男性吸烟者的数量超过了女性,但女性在1970年代末缩小了这种性别差距。

事实上,就社会参与、地理范围和共同的文化规范而言,加拿大是一个香烟国家。香烟业重塑了安大略省的农业景观,提供了使报纸、杂志和广播公司挣钱的广告;并为政府库房带来了数十亿美元的税收。

它的社会和文化影响甚至更大。“我能借个火吗?”成为无数友谊和婚姻的开端。吸烟的方式渗透到性欲的交流中,无论是在屏幕上还是在现实生活中。作为“社交”,吸烟是前提条件,无论是与朋友欢聚,在家里招待客人,还是与约会者甜言蜜语,香烟是日常生活中的常态。

这一成功是建立在历史上最有效的一个公关活动之上的。一个为期两年的魁北克集体诉讼案件于2015年结束,公开了大量的公司文件、联邦政府记录、新闻报道和香烟广告。这些文件详细记录了加拿大和外国烟草高管,如何努力推销一种被广泛认为会导致肺癌和其他疾病的产品。

烟草公司的高管们对医学警告采取了一致的否认策略。他们认为流行病学研究只是“统计学”,而不是临床或实验研究。相反,他们声称空气污染、病毒和职业危害才是肺癌发病率上升的原因。

行业高管们抨击美国卫生局和其他著名组织关于吸烟的报告是有偏见的、投机性和错误的。他们把反吸烟的卫生当局斥为只知道宣传的狂热分子。他们资助外部研究人员,以获得挑战吸烟和疾病之间关系的发现。

他们赞助一些无关紧要的研究,这样该行业就能说自己支持吸烟和健康“争议”的科学调查。他们甚至更进一步,把肺癌作为一个营销机会,他们创造了新的香烟类型,以迎合对健康焦虑的吸烟者。

1954年,帝国烟草公司推出了像Matinée这样的过滤嘴香烟品牌,因为研究发现,吸烟者认为过滤嘴香烟比普通端香烟更健康。

这个策略起了作用。

直到20世纪60年代,调查显示,加拿大人仍不确定吸烟的癌症风险,尽管这个问题在科学界已经基本证实。健康保证(即过滤烟嘴)的营销也起到了阻挠或推迟戒烟的作用,使吸烟者继续留在“香烟国家”的队伍中。事实上,在“癌症恐慌”之后的几年里,加拿大的香烟销量反而飙升,从1950年的171亿升至1972年的532亿。

但是,烟草业阻碍香烟致癌性的认知只能是暂时的,而且,自20世纪80年代以来,各国政府已逐步限制或禁止室内吸烟、烟草广告和香烟的零售展示。

大学已经颁布了全校范围内的禁售令和禁烟令,甚至户外吸烟也被禁止了。今天,许多非吸烟者在生活中很少与吸烟者或香烟打交道,这在20世纪50年代是无法想象的。

烟草业长达40年的公众欺骗计划,让人想起政权的宣传机器,甚至是奥威尔的真理部(Orwell’s Ministry of Truth),就像企业广告宣传低企业税的社会效益一样。这是因为烟草业的目的并不是要改变公众对吸烟问题的看法;相反,它致力于铲除事实和专家知识的基础。

他们不断攻击主流吸烟科学,再加上行业对诱饵研究的资助,削弱了人们评估风险、权衡证据和做出明智决定的能力,让人们相信吸烟仍然是安全的,工业界的讨论要点重点指出科学家陪审员仍在审议吸烟的安全性,这种审议一直持续到20世纪90年代。

支持这种否认吸烟危害的还有一种工业界的新闻话语,用“医学争议”、“吸烟的好处”和“选择自由”等术语,来淹没关于肺癌和心脏病的讨论。历史学家罗伯特·普罗克特认为,所有这些都是他所说的 “不可知论”或“无知创造”的精心演练,其特点是行业的三要素:“假装自己对危害一无所知,确认科学界没有明确的证据,同时也尽其所能制造公众对真相的无知。”

可悲的是,这个故事并没有以烟草结束。正如内奥米·奥雷斯克斯和和埃里克·康威在他们的《怀疑的商人》一书中所展示的那样:“烟草战略”的怀疑宣传和科学否定,成了后来行业对气候变化科学攻击的模板。

在20世纪80年代和90年代,美国烟草业雇佣的科学家盟友,如弗雷德里克·塞茨和弗雷德·辛格,转而对全球变暖的科学进行“对抗事实和宣传怀疑”。我们可以从特朗普的竞选口号中看到他们的工作成果,比如 “特朗普挖煤”(指特朗普支持煤矿的使用),或者美国退出《巴黎协定》,这两件事都强调了否认气候科学的持久性和政治吸引力。

事实上,特朗普主义的一个核心特征是对专家知识的常规拒绝,无论社会、法律、经济还是科学。如今还加上了铁腕人物的表演,即把撒谎作为治国之道,一切从自身利益出发,以及对不利于自己的新闻报道贴上“假新闻”的标签,无论这“假新闻”的来源有多么可信。

这一切都始于大烟草公司的弥天大谎,这个谎言是吸烟造成大量死亡的重要因素。

在20世纪,全球估计有1亿人死亡。其中一个受害者就是我的母亲,在我的家庭中,她的生活与吸烟的关系比其他人都要密切。她开始吸烟的时间相对较晚,在她20岁出头的时候。20世纪60年代末,她是一个留在家里的工人阶级母亲,有两个蹒跚学步的孩子,她在我们居住的联排别墅区与其他妈妈们交往。

1970年代初,她离婚后,香烟成为她新的工作生活的一部分。她一边打字或整理文件的时候一边抽着烟,然后在公司的吸烟室或和其他烟民聚集在外面的“烟棚”里抽烟。

随着她的健康状况在20世纪80年代不断恶化,她转向了许多提供健康保证的“温和、清淡”的品牌。她在这些“健康”品牌中循环往复,以至于每次我回家过节时,咖啡桌上都有不同的香烟牌子。

她很快开始尝试戒烟,有些持续了几天,有些持续了几个月。几年后,我发现了她加入的戒烟团体的会员卡,其誓言是这样写的:“因为我相信烟草对我的健康有害,而吸烟引起的疾病既会危及我所爱的人的安全,又会阻碍我进一步为社区服务,所以我在此选择从今天起停止吸烟。”

她在1983年2月25日签署了这一承诺,但直到20世纪90年代末,在她50岁出头的时候,她才成功地永远戒烟,结束了她人生中一个充满矛盾的30年篇章。在她的晚年,她认为戒烟是她生命中最艰难和最自豪的成就之一。

在她70多岁的时候,她收到了癌症诊断书,最初有些欣慰,因为这似乎与吸烟无关,是乳腺癌,而不是肺癌,幸运的是它被早期发现。但是,在她的化疗接近尾声的时候,她的呼吸恶化了。

在2017年4月最后一次化疗预约的那天,她反而被送进医院接受检查,检查结果显示她的肺部组织受损。她的病情恶化,后来她被转移到重症监护室。她的最后几周是痛苦不堪的,那是一连串的呼吸面罩,类固醇剂量,氧气补充和插管。

医院的工作人员努力挽救她的生命,他们得出的结论是,这是一个罕见的化疗引起的间质性肺病病例,导致她的肺组织中产生了广泛的瘢痕。

虽然她的案例有点意外且不具有典型性,但她的最后几周对许多加拿大人来说都是非常熟悉的,因为她的死亡,就是一个吸烟者的死亡。