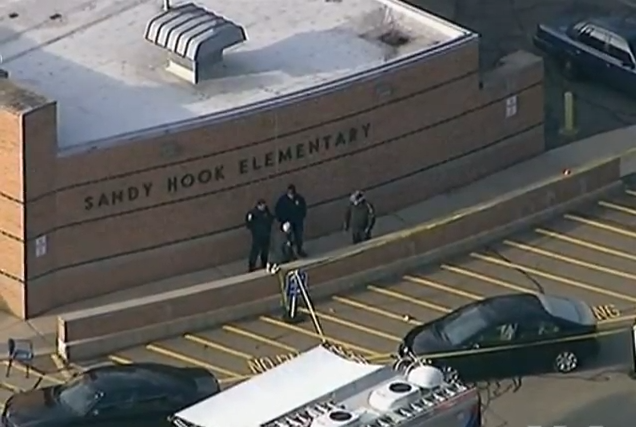

大西洋月刊的伊莱恩·戈弗雷采访了在2012年的桑迪胡克小学大屠杀中失去儿子的一位母亲,讨论了她在经历这种悲痛后的感受和体验,以及她对德克萨斯州罗布小学枪击案受害者父母的一些建议。

妮可·霍克利以前也经历过这些事。

在一天之中令人困惑的电话。焦急的开车,然后是等待,无休止的等待,与其他疯狂或失神的父母一起。

然后,最终得知了那个至今不会相信,足以让人大脑停摆的消息:你的孩子死了。

你用自己的身体制造出来的那个小小的人,你喂他吃饭,给他穿衣服,教他说谢谢,在他的教室里被枪杀了。

2012年12月14日,霍克利的儿子迪伦在康涅狄格州纽敦的桑迪胡克小学被杀害时,只有6岁。听霍克利描述那一天,就是听一个母亲讲述一个永远没有心理准备的事件,也是一个任何人都不会有心理准备的事件,一个违背所有为人父母期望的事件,一个会质疑对人类存在意义的事件。

霍克利后来与他人共同创立了一个名为“桑迪胡克承诺”的预防枪支暴力组织,她在向我讲述迪伦的死亡和之后发生的事情时,没有哭。

她已经讲述这个故事近十年了:父母如何在纽敦消防队里哀嚎;泰迪熊如何开始从世界各地送来;迪伦小小的身体在棺材里显得多么陌生。

昨天上午,我与霍克利进行了交谈,两天前,又有19个家庭在德克萨斯州的乌瓦尔德经历了同样令人震惊的事件。我想问,在大规模枪击事件中失去一个年幼的孩子,到底是什么感觉,这些家庭如何才能够如何应对。

霍克利能给出的建议是,人们悲伤的方式各不相同,“请知道,你会找到一种方法来度过这段时间。”

伊莱恩·戈弗雷(记者):我想从2012年的那一天开始,当你发现你儿子去世的时候。

妮可·霍克利:开始时是一个非常普通的星期五。我把两个孩子叫起来,穿好衣服,带着他们在车道上赶去学校的巴士。那天下午,我本来要去迪伦的班上做姜饼屋,上午,我准备去上健身课。

一个朋友给拳击健美操班打电话,教练接了电话,把电话拿过来给我。朋友告诉我,学校发生了枪击事件,我们两个孩子都在那里。

一个朋友带我上车,穿过小镇去了那里。那里绝对是一片混乱,我无法靠近,只能跳出汽车,开始向学校的车道跑去,但却被挤到了消防队里。消防队的每个房间里都挤满了人,所有的孩子都是从小学带来的,他们都坐在地板上、沙发上或椅子上。

我找到了另一个一年级的班,但我没能找到迪伦的班级。最终找到了我的另一个儿子,杰克,他当时是三年级学生。

那时候有一些谣言在流传。有人问我在找谁,我说是索托老师的班级。然后这个女人说,“哦,我听说她被枪杀了。”

我非常生气,说:“除非你知道那是真的,否则什么都不要说!”

然后我还要确保一个朋友能把杰克安全送回家。杰克问,“迪伦在哪里?”

我说:“我不知道,但我要去找他。”

最后,所有的孩子都和他们的父母离开了,剩下我们几个人,到处走动,寻找我们的孩子,但他们不在那里。

然后我们被要求去后面的房间。当时我并没有意识到这意味着什么,当时绝对是拒绝相信那种可能性的。我想当时有些家长已经开始明白了,或者他们正在看手机上的消息。

我没有。

最后,他们告诉我们,发生了枪击事件,有几个人死亡。他们要求我们把孩子的名字写在一个正在整理的名单上,以及他们在哪个教室。这是一个无休止的等待,人们都在哭。

我非常安静;我整个人都停止运转了。

过了一会儿,州长丹内尔·马洛伊进来了。那时我甚至不知道他是谁。是他告诉我们,如果我们还在那里等待,就意味着我们所等待的人不会回来了。

这时,混乱彻底在消防队里爆发了,尖叫和哭泣,人们倒在地上。即使在那时,我也在想,“不,这不可能。我的儿子可能躲在某个地方,或者他跑了,或者他仍然和他的特殊教育助理在一起,因为她不会离开他的身边。”

后来我终于发现他被杀了,在他的特教助理的怀里被发现的,特教助理是在试图保护他的时候死亡的。这就是那一天的前15个小时。

记者:等待。这似乎太折磨人了。我甚至无法想象。

霍克利:太可怕了。

当时,我还抱着希望,希望哪里错了,不是这样的,他们会发现我的儿子还活着。然后一小时一小时地过去了,然后我不得不告诉他们那天孩子穿的衣服的细节,因为那是他们试图识别孩子的方法。

直到,大概,凌晨1点或3点,当警察和神职人员赶到时,才确认迪伦是死者之一。

即使这样,我也不能放弃希望,认为一定哪里出了什么严重的错误。

记者:那么你接下来做了什么?

霍克利:他们给每个家庭分配了一名州警,帮助收集穿着的细节,然后帮我们回到家里。

一名警察被分配给我们,他照顾我们,实际上他和我们在一起有几个星期。这里有很多媒体和祝福者,也有很多活动。

我不能回家,真的。

我们租了一间房子,结果发现我们的房子实际上就在枪手的房子对面。他们封锁了我们所在的街道,因为他们正在调查枪手的房子,他的母亲在那天早上被杀。

我不确定我是否还能回到那所房子。我不想看到迪伦的床。我还没做好心理准备。所以我们的邻居,大概是隔了三四家房子的邻居,他们的儿子是杰克最好的朋友,是他们把杰克从消防队带走的,所以我们去那里见他们。

我当时无法正常说话。所以我丈夫不得不告诉杰克,迪伦已经死了。杰克像动物一样嚎叫,很可怕。然后我们三个人就爬进了楼上的一个备用卧室。杰克不停地说了一阵子。他痛苦地讲述了他听到和看到的一切。

然后我们都陷入了一场不愿醒来的睡眠,直到警察来确认迪伦已经死亡时,我们才被惊醒。

记者:在接下来的几天里,你是如何继续生活的?

霍克利:我想说桑迪胡克事件后的第一年,有些事情完全记不得了。有点像你做了一个梦,直到有人提到,你都不记得细节。

我不知道我是否吃了东西,我吃了什么。我确信自己的身体在某个时候睡着了,但我不记得睡了,只记得躺在那里,盯着天花板。

我确实记得我妈妈非常担心,因为即使在一周之后,我的体重还在急剧下降。我坐在那里拨动食物。在接下来的一年里,我的头发脱落了。当你的身体受到的压力和创伤,有一些身体上的表现是你意想不到的。

记者:在最初的几天里,人们做了什么来帮助你?

霍克利:在我们周围形成了一个非常、非常紧密的,充满保护和支持的圈子。我们的朋友比尔和丽莎尤其在教会服务方面提供了帮助,安排了与殡葬服务主管的会面,挑选了骨灰盒,我们私下里看了迪伦的棺材。

我记得比尔说:“对不起,妮可,如果你想在葬礼上摆放鲜花,今天是我们需要去处理的日子。”

记者:当追悼会到来时,你还记得那是什么感觉吗,?

霍克利:那是我脑海中非常尖锐痛苦的细节记忆之一。

那是我的生日,12月18日。最初,我们打算在那天举行他的葬礼,但我不想把葬礼和自己的生日联系起来。所以那天就成了观礼日(注:观礼通常比葬礼规模小,而且会在葬礼之前举行)。

你知道,没什么决定是好的。

我记得我去看他,我们被告知不要碰他,因为会感觉很糟糕。我们可以看到,他躺着的方式有点奇怪。现在我知道这是因为他中了五枪,躯干几乎被毁,还有他的后脑勺。

但其他方面他看起来很完美,只是看起来像非常苍白。在棺材里他看起来更高了;我意识到自己可能从未见过他完全躺直;他通常蜷缩着睡。

我记得看着他的手,握着他的手,看到他的手有一点破损的角质层,那是他一直抠手的地方,这是他的一个习惯,非常长的睫毛覆在他的脸颊上。还有他们化的一些妆,我记得看着他的嘴唇,非常清楚地意识到颜色不一样了。

后来在我遇到的政治家和名人身上看到这种情况,同样的妆容,总是会触发我的伤痛。

握着他的手是非常奇怪的,因为我以为会有那种温暖的柔软。相反,我所认识的那个活泼、漂亮的男孩现在变成了这个冷冰冰的石头人。即使在那一刻,我也很难理解他已经死了,因为我无法将这具尸体和我的儿子联系起来。

记者:此时,迪伦的照片和其他孩子的照片已经出现在新闻中。看到他的脸,看着枪击事件的报道,那是什么感觉?

霍克利:之后的几个星期,我都没有上过网。主要是在一月中旬或月底,我才真正开始关注外界。问题是,我不了解这个事件的规模和在全国的连锁反应。我只是非常专注于儿子和家庭,不能向外看。

因此,看到他的图片,了解其他25个孩子和老师的死因,见到他们并了解他们的故事,是非常不真实的。

记者:作为一个家庭,你们是如何继续前进的?

霍克利:我记得在圣诞节前后,有人组织了一个圣诞老人和一个圣诞奶奶来我们家。我为杰克准备了好多礼物,但我不知道该如何处理我们为迪伦买的礼物。

在火化他时,我们让他穿着我妈妈给他买的圣诞新毛衣,他从未见过这件衣服。我有那么多照片,我们站在壁炉周围。我和圣诞老人和杰克站在那里,我们看着镜头,微笑着,但我们的眼神却死了。

我甚至都认不出照片中的自己。有人试图给杰克带来快乐的圣诞体验,这是个非常体贴的表现。但我们只是不知道在这些时刻该做什么。你究竟是试图保持常态和普通的生活,还是不这么做?

有这么一大批来自世界各地的礼物送过来,被保存在一个仓库里,并被带到我们家里。多年来,我还是把所有东西都放在箱子里,其中大部分甚至没有打开,放在一个空闲的卧室里。

有很多印有他头像的装饰品,印有他头像的毯子,人们送来的艺术品。我保留了一些人们画的画。它们就被摆放在我家庭办公室里。

记者:有陌生人给你寄来印有你孩子照片的东西,你觉得奇怪吗?

霍克利:我喜欢并感激人们希望帮忙的心情。但他们不知道该怎么做。所以他们认为给每个生还的兄弟姐妹送一只泰迪熊是一个好主意。我们城里收到了数以千计的泰迪熊。

昨天还有一位来自肯尼亚的先生联系了我的组织。他说,“我只有一头牛。我想把我的牛捐给你们。”

人们都急切地想做点什么。我感谢人们的慷慨。我意识到,世界上的好事多于坏事。

记者:在这种时刻,你和你丈夫在谈论什么?

霍克利:我完全没有印象了,我们如何一起合作,如何分工。我记得分别写了悼词的演讲稿,然后一起编辑了稿子。

圣诞节后,我们去了加州的迪斯尼乐园旅行。我一直在哭,甚至很难强颜微笑。我们去看了星球大战的演出。当然,当暴风兵开始用枪射击,我看着我的丈夫伊恩,说,“我们到底在做什么?”

我们并没有责怪对方之类的,但迪伦的死让我们分道扬镳。发生这件事的时候,我们已经结婚20年了,不久之后我们就分居,在2015年离婚了。

我们仍然是关系非常好的朋友,并尽我们最大的能力共同抚养杰克。但我们只是……我们无法在痛苦中再次携手共度。

记者:经过这早期的几周和几个月,你认为你主要的情绪是什么?你生气吗?

霍克利:不,我只是彻底空虚。震惊、麻木。如此悲伤,我甚至无法表达。我很感激家人和朋友的支持,但我有段时间就只是敷衍了事。

我记得在一月底的时候,我读到一些东西,看到一些关于“这并没有发生。这是一个假旗行动。”(注:通过假借其他组织的旗帜,刻意误导公众的行动。此处指网络名嘴亚历克斯·琼斯的言论,琼斯在2014年称桑迪胡克是假旗行动,随后受害者父母提出了诽谤诉讼,在琼斯无法提出任何反证的情况下,法庭在2021年判决父母胜诉。)

我记得那让我非常困惑,不相信有人会这么想。然后我非常专注于“我可以做什么,让人们不会这么想?”

我在迪伦的葬礼上谈到了这一点。这将是一个变革的时代。我不知道改变会是什么,但会有好事发生。我不能让他的死毫无意义。

我仍然对所发生的事情感到非常非常愤怒,对做这件事的人,对政客。只是有很多愤怒一直在表面之下,我在控制它,阻止它爆发出来,就像控制我的悲伤一样。

这听起来可能有点愚蠢,但我非常努力地不在公共场合哭泣,因为不想被看作是受害者。有时,如果人们面对他们无法处理的情绪,他们会封闭内心或转身离开。我希望人们能听到我要说的话。

记者:你是如何处理悲痛和愤怒的?

霍克利:我花了很长时间接受治疗。我试用了好几个不同的心理治疗师。对我来说,我的应对机制就是我的工作。当我有压力或创伤后应激障碍再次出现时,我真的加倍努力工作。锻炼曾经是我的应对机制,但枪击案之后我停止了所有的健身活动。我没有动力去做任何事情。

然后身体有点不行了,我变胖了。现在我又开始运动了,但在做了两次髋关节置换术和腰部手术后,我的活动被限制在徒步旅行和骑自行车。

因此,到户外去,通过接触大自然回归自我,这也是一个能让脑子安静一会儿的方式。我一边工作,一边试图回归自我,并还在确保能花时间与幸存的儿子待在一起,集中花专门的时间与他在一起,这些可能是我主要做的三件事情。

记者:同样的事又发生了。德克萨斯州的这些家庭现在可能也正在经历非常相似的经历。我想知道你对这一刻的感受是什么,你对这些家庭有什么想法和寄语。

霍克利:我记得随着时间的推移,我很怕会忘记我的儿子,忘记他的声音,他的气味,他的动作。但你不会的。你永远不会忘记。所以这不是一个问题。你会永远记得你的孩子。如果人们想通过写日记来度过这段日子,记住某些时间,我听说这么做很有帮助。

然后你可以在一年、两年、三年后回顾往事,看看你是否找到了前进的方向。当时我没有精力去写日记。你必须以你自己的方式度过这个难关,不管这意味着什么。你所做的一切,都是当时当下应该做的事情。尊重每个人的旅程,尊重自己的旅程。要知道你一定会找到走出来的路,不管当时看起来有多难。