彭博社于9月19日发表了专题报道,介绍了世界各地房价飙升对政治和社会环境所造成的影响,报道介绍了来自阿根廷、澳大利亚,加拿大、新加坡,以及爱尔兰的情况。所有的情况都说明了目前世界各国房产政策的无力,以及世界各地年轻人面临的相似压力不断堆积,并最终引起强烈的社会动荡。

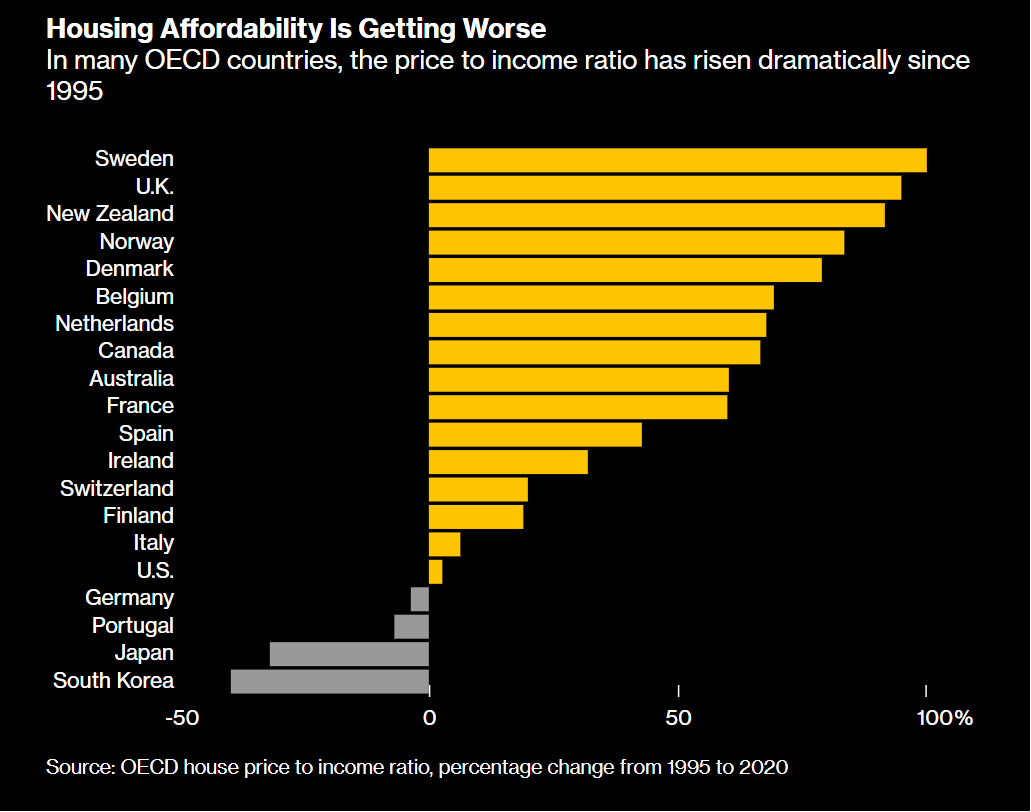

飙升的房地产价格正在迫使世界各地的人们放弃拥有房屋的希望。后果正在震撼所有政治派别的政府。

这是一种由疫情带来的新现象。不仅仅是购房市场,许多城市的租金也在飙升。结果是,长期存在的住房成本,已经演变成严重的住房不平等问题,整整一代人都有可能被抛在后面。

柏林市长迈克尔·穆勒说:“我们正在目睹社会各阶层被拒于我们城市的某些部分之外,因为他们再也买不起公寓。伦敦、巴黎、罗马都有这种情况,现在不幸的是,柏林的情况也越来越差。”

这种情况下,住房正在迅速成为政治上的一条新的断层线,并产生不可预知的影响。德国服务行业工会(Ver.di)的领导人称租金相当于21世纪的面包价格,后者是社会动荡的历史诱因。(注:德国魏玛共和国在1920年代由于罢工和赔款等原因,政府大量印钱,面临恶性通货膨胀以至于面包价格一度高达数亿马克。)

政客们对这个问题提出了各种各样的想法,从制定租金上限到对房东征收特别税,将私人财产国有化,或者将空置的办公室变成住房。

没有任何证据表明,谁会有一个简单或可持续的解决方案。

在韩国,文在寅总统的政党在今年的市长选举中遭受重创,因为自他2017年5月上任以来,首尔的公寓平均价格上涨了90%,他未能解决这一问题。明年总统选举的主要反对党候选人警告说,随着利率上升,住房市场可能崩溃。

今年以来,中国加强了对房地产行业的限制,人们对征收房产税以降低房价的猜测也越来越多。深圳是中国的硅谷,截至7月,深圳的公寓成本相当于居民平均工资的43.5倍,这种差距有助于解释中国领导人推动的“共同富裕”。

在加拿大,总理特鲁多承诺,如果再次当选,将对外国买家实施为期两年的禁令。

在过去的1个月里,由于超低利率、房屋产量的匮乏、家庭支出的转变以及待售房屋的减少,疫情已经将全球住房市场推向了破纪录的新高。虽然这对现有业主来说是好消息,但潜在的买家却发现越来越难进入市场。

美国抵押贷款巨头房地美的前首席执行官唐·莱顿,在为哈佛大学联合住房研究中心撰写的一篇评论中写道,我们正在目睹的是“一个不该被蔑视或忽略的重大事件。”

莱顿说,在美国,名义房价比2000年代中期的最高点高出30%以上,政府旨在提高可负担性和促进住房所有权的政策也有可能刺激房价,使首次购房者进一步陷入困境。

其结果是,在美国和其他地方一样,婴儿潮一代与千禧一代和Z世代之间的代际差距不断扩大,据统计,婴儿潮一代更有可能拥有房屋,而千禧一代和Z世代则眼睁睁地看着他们的购房梦想化为乌有。

如果借贷成本开始上升,现有的住房债务可能正在播种下一次经济紧缩的种子。彭博经济研究的尼拉杰·沙阿编制了一个最容易受到房地产泡沫威胁的国家的仪表板,他说风险仪表正在“闪烁警告”,其强度是2008年金融危机以来最高的。

在寻求解决方案的过程中,政府还必须尽量避免对租房者或房主进行惩罚。这是一项艰巨的任务。

瑞典政府在6月失去了支持,因为它提出了放弃传统限制并允许让租金由市场决定的变革。

在柏林,一项抑制租金上涨的尝试被法院推翻了。活动者已经收集了足够的签名,迫使政府就没收大型私人业主的财产进行公投,动议将于9月26日进行投票。市政府周五宣布,它将以24.6亿欧元的价格从两个大型企业业主手中购买近1.5万套公寓,以扩大供应。

城市中心智库的安东尼·布雷奇甚至提出了住房与英国2016年脱欧公投之间的联系。他总结说,住房不平等正在“扰乱我们的政治”。

正如这些来自世界各地的故事所显示的,这一切最终都造成了动荡。

阿根廷

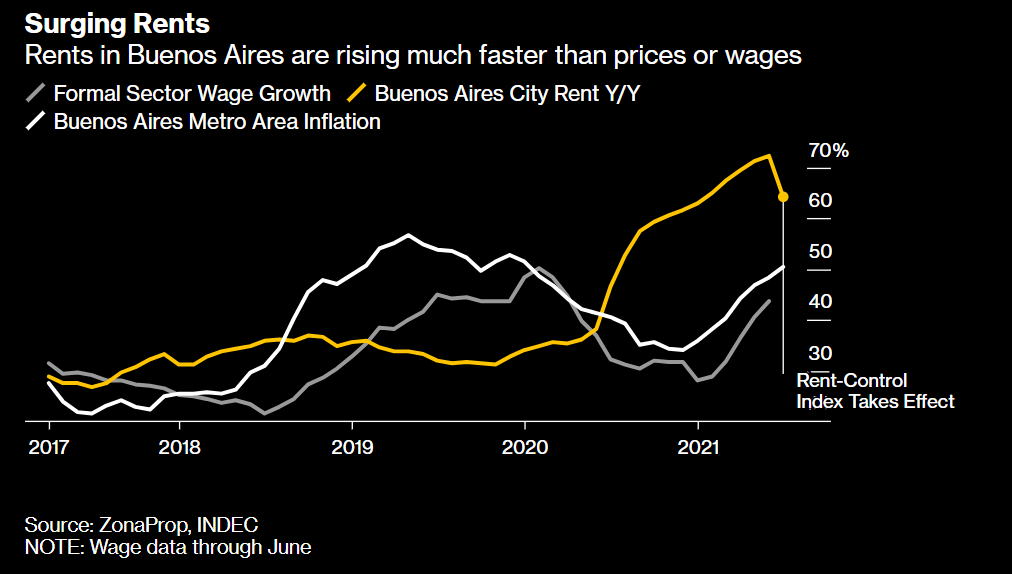

由于每年的通货膨胀率在50%左右,阿根廷人对价格上涨并不陌生。但对于像露西娅·乔拉基安这样的布宜诺斯艾利斯居民来说,房租上涨增加了经济压力,并随之产生了政治上的不满情绪。

像许多人一样,在疫情期间,这位28岁的作家兼大学教授与她的伴侣从市中心的公寓搬到一个住宅区,想找到更多的空间。在这一年里,她的房租增加了三倍多;加上账单,她大约40%的收入被吞掉了,存钱买房的可能性不存在了。

她说:“我们将无法像我们的父母那样为未来做计划,实现自己拥有房子的梦想”。结果是,租房、买房和或者拥有任何产业,在“政治上对我们这一代人更有意义。”

总统费尔南德斯的政治联盟通过的立法,旨在给予像乔拉基安这样的租户更大的权利。根据新规则,传统上两年的租房合同现在延长到三年。中央银行创建了一个指数,规定第二年和第三年的租金上涨幅度,而不是由房东确定价格。

事实证明,这项政策引起了巨大的争议,有证据表明,一些业主在早期就过度提价,以应对受管制以后增长的不确定性。另一些人则干脆将房产撤出市场。

政府颁布的大范围租金冻结政策加剧了这种挤压。

根据房地产网站ZonaProp的数据,今年布宜诺斯艾利斯市的出租公寓房源与2019年的平均水平相比下降了12%,而在周边的都市区,则下降了36%。

布宜诺斯艾利斯省前省长、市内主要反对派人物之一玛丽亚·欧亨尼娅·维达尔说,这项法律“有良好的意图,但使问题恶化,对业主和租户来说都是如此。”

她正与经济学家马丁·特塔兹一起参加11月的中期选举,承诺废除此项立法。

特塔兹在电话中说:“阿根廷是一个充满不确定性的国家,但随着住房规则的出台,现在比以前更不确定了。”

乔拉基安在2019年投票给费尔南德斯,她承认租房改革有缺陷,但也支持将更多权力交给租户,特别是在经历了长时间的经济衰退使收入消失后。

她说,她认为,现在的情况反而需要加强监管,以便在使房东放心和使租金可负担得起之间取得平衡。

她说:“如果他们不在布宜诺斯艾利斯市做一些事情来控制这个问题,那么就只剩下富人了。”

澳大利亚

作为来自罗马尼亚的第一代移民的儿子,亚历克斯·法加拉桑本该生活在澳州梦中。相反,他对自己的远景产生了怀疑。

法加拉桑是一家都市内大医院的28岁初级医生,他更愿意留在墨尔本,靠近他的父母。但他正在被挤出这座城市。他现在面临的现实是,将不得不搬到一个周边城镇,以便在房地产市场找到立足之地。

然后,一切顺利的话,再过八年,他将成为一名医科专家,才够在墨尔本买房。即便如此,他知道自己是幸运儿之一。他那些不是医生的朋友 “没有机会 “拥有房屋。

他说:”我这一代人将是澳大利亚第一个在余生中一直租房的人。

为了降低成本,他目前和另外两个人在诺斯考特(Northcote)的内郊租了一套现代化的两居室联排别墅,一个角落的书房被改成了临时卧室。他的工资约有30%被用于支付房租;他称这是“高昂的费用”。

总理莫里森的保守派政府,宣布了一项“全面的住房可负担性计划”,作为2017-2018年预算的一部分,其中包括用10亿澳元促进供应。但这并没有抑制住房价。

反对党工党的情况也没有好多少。在2019年的最后一次选举中,工党提议堵住一个能使住宅投资获利的税收漏洞,这一政策可能会使房价下降。但它让拥有住房的选民回流到执政的自由党,并可能导致了工党的选举失败。

选民也吸取了政治教训。法加拉桑认为,无论谁赢得明年的联邦选举,都不会对住房问题有多大帮助。毕竟,工党已经控制了首都为墨尔本的维多利亚州。

他说:“我觉得两个主要政党都不代表年轻一代的声音。”

悉尼一所大学33岁的项目经理本·马修斯也有这种感觉。在他与其他三人合租的房子的房东命令他们搬走后,他将搬回父母家,他说这种经历令人失望和紧张,特别是在疫情期间。

与父母住在一起至少可以帮助他为购买一套一室一厅的公寓存钱。但即使是这样,也比他原来计划买的两室一厅的房子低了一个档次,因为这样他就可以把另一个房间租出去。他说,房价的上涨“简直是疯了”。

他说:“可能要等到有什么事情发生时,我们才会有政治动力来做出改变。”

加拿大

在宣布大选几天后,特鲁多宣布了一项为期两年的禁止外国人买房的计划。如果说这是为打击对手而出台的一次戏剧性干预,那么失败了。几个对手全都认同这项计划。

总理以为他将在9月20日的投票中以他对疫情的处理来赢得选举,但相反,住房成本是所有政党的一个主导议题。

特鲁多的自由党,承诺对包括温哥华和多伦多在内的市场“不断攀升”的房价进行审查,以打击投机行为;保守党奥图尔承诺在三年内建造一百万套住房以解决“住房危机”;新民主党领袖驵勉诚希望对外国买家征收20%的税,以应对他称之为“失控”的危机。

面对出乎意料的激烈竞争,特鲁多如果想要机会重新获得多数席位的话,他需要吸引年轻的城市选民。他选择了多伦多郊外的汉密尔顿来推出他的住房政策。汉密尔顿曾被认为是大多伦多地区外的一个可负担得起的地方,但随着人们离开加拿大最大的城市寻找更便宜的房子,它也面临着房价上涨的压力。

根据汉密尔顿和伯灵顿房地产经纪人协会的数据,6月份的平均单户住宅价格为93.27万加元,比一年前增长了30%。

汉密尔顿市将住房可负担性列为联邦选举的优先事项之一,但这对32岁的单身母亲莎拉·沃德罗珀来说不算什么安慰,她有两个女儿,在市中心东区做兼职并租房。她说,汉密尔顿是“加拿大最严重的住房危机之一”。

虽然她对增加外国人购买投资物业的难度的承诺表示赞赏,但她对那些可能阻止房主出租物业的措施持怀疑态度。这包括特鲁多提出的对那些在买房后12个月内卖房的人征税。她也不信任其他的经济适用房计划,虽然她认为这些计划是有价值的,但基本上只是一个短期解决方案,而真正的问题是“经济是如此失控,生活成本普遍飙升。”

沃德罗珀说,她居住的传统低收入社区已经成为多伦多的一个豪华社区。

她说:“我没有那种能够买得起房子的工作,但我有这样的野心和动力。我想为我的孩子建立一个未来。我希望他们能够买房,但依照现在的情况,我认为这是不可能的。”

新加坡

早在2011年,公众对这个城市国家不断攀升的房价感到愤怒,这也使当时的执政党经历了执政50多年来最糟糕的议会选举结果。虽然人民行动党保住了议会中的绝大多数席位,但这是一个警钟,而且有迹象表明,压力正在再次形成。

根据新加坡ERA产业网络公司的数据,私人住宅价格这两年以来涨幅最大,在2021年上半年,包括极端富有的外国人在内的买家挥霍了329亿新元(240亿美元)。这是曼哈顿同期记录金额的两倍。

然而,接近80%的新加坡公民还居住在公共住房中,政府长期以来一直将其作为一种资产来推广,让公民可以通过出售来提升生活水平。

这种模式吸引了包括中国在内的国家的关注,但在转售市场的狂热中,此模式也受到了压力。新加坡政府建造的房屋与其他地方的低收入城市集中区并没有什么相似之处。在今年的前五个月,有87套公共公寓以至少100万美元的价格被转售,创下了历史纪录。这激起了人们对负担能力的担忧,甚至在相对富裕的人群中。

25岁的初级银行家亚历克斯·丁放弃购买新建的公共住房,因为这通常意味着需要等待三到四年。而且根据政府对单身人士的规定,无论如何,丁只能在35岁时购买一套公共公寓。

他的梦想家园是他父母家附近的一个转售单位。但即使在那里,供需之间的不匹配也可能使他的梦想无法实现。

虽然政府对购买两套的买家和外国买家施加了限制,但像丁这样的年轻人对政策所能达到的极限感到不甘心。

战略政策咨询公司BowerGroupAsia驻新加坡的高级主管尼迪亚·恩吉奥说,大多数新加坡人都渴望拥有自己的房产,而住房的稀缺和房价的飙升给他们实现目标带来了另一个障碍。她警告说,如果不加以解决,这一挑战“可能反过来造成对执政党的长期怨恨”。

这对人民行动党来说是一个不舒服的前景,即使反对党在赢得议会席位方面面临障碍。执政党已经因为领导层接班计划的中断而受到审查,而住房成本可能更会增加压力。

丁说,年轻的选民可能会通过远离人民行动党来表达他们的不满情绪:“在新加坡,我们唯一能做的抗议形式就是投票给反对派。

爱尔兰

克莱尔·凯雷恩公开认为是住房问题助她赢得了爱尔兰议会,即下议院(The Dail)的席位。

29岁的凯雷恩是去年进入下议院的新芬党(Sinn Féin,意为“为我们自己”)立法者之一,因为这个党在爱尔兰的主导政治力量爱尔兰统一党和共和党两败俱伤的情况下,意外赢得了最多的第一选择票。

虽然两个主要政党继续组建了联合政府,但结果是一场政治地震。新芬党以前是爱尔兰共和军的政治派别,然而它赢得追随者的原因却主要是它的住房政策,而不是推动爱尔兰的统一。

代表罗斯康·戈尔韦议会区的凯雷恩说:“住房绝对是选举中的一个关键问题,我认为我们的政策和对住房的雄心,在我们的成功选举中发挥了作用。”

爱尔兰仍然承受着金融危机期间房地产泡沫破裂所引发的崩溃伤痛。经济适用房的短缺意味着房价再次走高。

新芬党提议建造10万套社会住房和经济适用房,重新引入对驱逐和加租的大范围禁令,并立法限制银行对抵押贷款的收费标准。

这些政策引起了人们的共鸣。《爱尔兰时报》最近在6月进行的益普索MRBI民意调查显示,新芬党领先于其他所有政党,21%的受访者认为房价是最有可能影响他们在下次大选中投票的问题,这与提到经济的人数比例相同。只有对医疗保健的关注度超过了住房。

其他政党也注意到了这一点。9月2日,联盟推出了一项住房计划,作为其本届议会议程的支柱,承诺每年增加40多亿欧元的供应,这是有史以来政府对社会和经济适用房的最高投资水平。

这是否足以削弱新芬党的人气还有待观察。与此同时,在边境以北,新芬党在5月举行的北爱尔兰议会选举前保持着持续的民调领先。这是这个地区在1998年作为贝尔法斯特协议的一部分建立立法机构后,首次能由新芬党提名它的第一部长人选。

尽管在统一的道路上还有许多障碍,但新芬党可以说比以往任何时候都更接近实现其创始目标,因为它倡导努力扩大住房获取度。

正如凯雷恩所说:“很少有家庭不受到住房危机的某种影响。”