《纽约时报》专栏作家Ezra Klein在自己的播客节目中采访了奥巴马。奥巴马在其中谈到了自己对于美国社会转变的看法,对拜登政府的期望,对共和党和特朗普做法的不认同,以及更形而上的外星人存在的证据,以及自己的宇宙观。

巴拉克·奥巴马坐在华盛顿特区的办公室里对我说:“我的整个政治理念建立在这样的事实上:我们是漂浮在太空中间这个小点点上的微小生命体。”

公平地说,是我提出了宇宙尺度,询问外星生命的证据将如何改变他的政治。但奥巴马在一种哲学的情绪下,开始利用这个问题来追溯他对人类的看法。

他说:“我们在这个星球上的差异是真实而深刻的,而且造成了巨大的悲剧,当然也带来了欢乐。但我们只是一群有疑虑和困惑的人类。我们尽自己所能,能做的最好的事情,就是更好地对待彼此,因为我们是我们的一切。”

在采访之前,我读了《应许之地》,这是奥巴马回忆录的第一卷。这本书让我想到了奥巴马政治生涯中的核心悖论:他完成了美国历史上最了不起的政治说服行为之一,说服美国人在反恐战争时期两次投票给一个名叫巴拉克·侯赛因·奥巴马的自由派黑人;但他也留下了一个不那么容易被说服、更加两极化、更加分裂的国家。

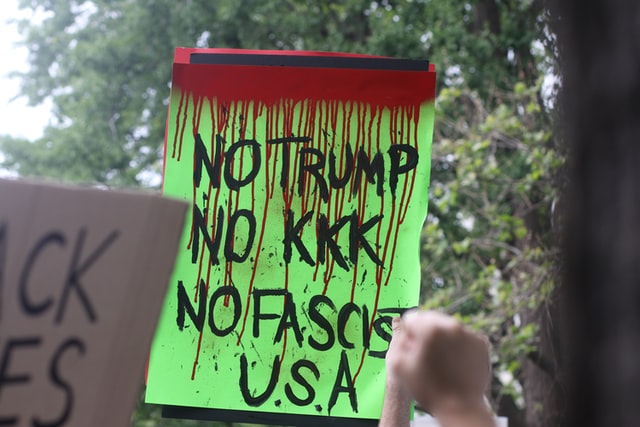

当然,共和党成了茶党、萨拉·佩林和唐纳德·特朗普的聚集地,这是对奥巴马推动的多元民主政治的直接挑战。但是,左派也在与奥巴马任期的局限性作斗争,开始接受一种更加对抗和不留情面的政治方式。

因此,这是一次与奥巴马讨论他担任总统期间的成功和失败的对话。我们谈论了他不寻常的说服方法,什么时候最好不说一些真相,媒体生态是如何帮助了他、也帮助了特朗普竞选,如何减少教育程度不同的选民的两极分化,为什么他认为美国人在政治上已经变得不容易被说服,他认为在设计2009年刺激计划和平价医疗法案时犯的错误,拜登完成奥巴马政府政策变革的方式,人类现在正在做什么,以及我们将在100年后受到怎样最严厉的审判,等等。

说服别人,要先理解对方的世界观

记者:我在书中一再注意到的是,你有一种非常特别的说服别人的方法。

我认为我们大多数人对说服的正常思考方式是,你试图赢得与某人的争论。你似乎从这个第一步开始,就要使自己成为一个让对方感到能够倾听的人,这意味着同情他们的论点,磨掉自己的一些棱角。告诉我一些你是如何考虑的。

奥巴马:这很有趣。我忘了是克拉伦斯·达罗(Clarence Darrow),还是亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln),或者是过去的一些虚构出来的人物,他们说赢得争论的最好方法是,首先能够使对方的论点比自己的好。对我来说,这意味着我必须理解他们的世界观。

如果我不让我自己去理解他们的世界观,我就不能指望他们理解我的。

这就是为什么我总是这样看待事物的原因。毫无疑问,部分是源于我的性情。部分原因是我的人生经历。如果你是一个这样一个孩子,父母来自堪萨斯和肯尼亚,出生在夏威夷,住在印度尼西亚,你自然想要弄清楚,好吧,所有这些碎片是如何组合在一起的?

所有这些观点、文化、盲点、偏见,你如何调和它们,以接近真实的东西?这一点延续到了我的成年时期,也延续到了我的政治生涯。

这是我对待世界的一贯方式。这种方式假定我们中没有人能够垄断真理。就我们自己的观点而言,它承认怀疑。但是,如果你练习足够长的时间,至少对我来说,它实际上允许你不总是说服别人,但至少有一些坚实的基础你可以依靠,你可以自信地说,我知道我想什么,知道我相信什么。

实际上,如果我能倾听别人的论点,而不是直接置之不理,这让我更有说服力,而不是相反。

记者:不过,让我印象深刻的一件事是,这有时意味着不指出你认为确实有错的观点。在书中关于茶党的一节中,你在考虑他们对你的反应是否是种族主义的。很明显,至少有一部分是。然后你说:”无论我的直觉告诉我什么,无论历史书上的真相是什么,我知道我不会通过给我的对手贴上种族主义的标签来赢得任何选民。”

你如何决定这种(隐藏)真相的成本何时超过了它的价值?

奥巴马:好吧,现在你描述的是一个有点不同的事情了,那就是你如何在政治上将大量的人推向你想要的结果?相对而言,我又如何才能说服某人?

说服某人的前提是,你可以与之建立一些信任,并且有点交情。可能有的时候,你会说,我特别有理,让我告诉你为什么。而且你可以非常有逻辑性和精辟地说明,你要如何瓦解他们的论点。

虽然我应该补充一点,你不要,千万不要在家里尝试这样做。因为这不是一个赢得与米歇尔争论的秘诀。但是,当你和三亿人打交道,而这些人有着巨大的地区、种族、宗教和文化差异,那么现在你就不得不做一些算计了。

让我们来看看你使说的例子。我写了大量关于茶党出现的文章。我们可以看到萨拉·佩林的情况,她是茶党出现的政治原型,并最终导致了特朗普的出现,我们今天仍然看到类似的情况。

有些时候,大声疾呼将给我个人带来极大的满足,但它不一定能在政治上赢得我通过法案的机会。

我认为每个总统都必须处理这个问题。这在我身上可能更明显,部分原因是,作为第一位非裔美国总统,有一种推测(并非不正确),即我有的时候会缄口不言。这就是为什么”黑人兄弟“与愤怒的翻译卢瑟合作的短剧很有趣(注:《黑人兄弟》Key & Peele是一个美国喜剧小品电视节目,其内容以反讽时事、恶搞名人、颠覆主流为主。奥巴马此前曾在白宫记者晚宴上,请来两位主演,由他担任“愤怒的翻译员”,帮他翻译出内心世界的真实想法与情绪)。

因为人们认为我在某些情况下所言和所想不一致。

很多时候,我考量这个事情的方法之一是:对我来说,讲述一个基本的历史真相,比如说现在美国的种族主义更重要?还是让一项法案获得通过,比如为很多以前没有医保的人提供医保,对我来说更重要?

不总是说真话是有心理代价的。有的时候,如果我在某些事情上不像以前那样直言不讳,我想支持者就会感到沮丧。然后,还有一些制度上的限制,我认为每一位总统在这些问题上都必须遵守。这有点像你试图根据不同的个案做出不同的决定。

有时我会很失望。

比方说,在枪支安全问题上。在纽敦事件之后(美国康涅狄格州纽敦的桑迪胡克小学,2012年发生枪击案,造成20名儿童和6名成年人丧生),国会完全不愿意对屠杀儿童的行为采取任何行动,这个时候我就会发火。

因为我深深感到我们从根子上就错了。但是,让我们面对现实,(我之所以会那样)那是因为我已经用尽了所有其他的可能性,试图让国会在这些问题上采取行动之后。

“走两步退一步”是要付出的代价

记者:这本书真正打动我的地方,是它在很大程度上是自相矛盾的。某件事和它的相反面同时是真实的这一想法,你会感到自在吗。我认为说服力是你总统任期内的核心悖论。

当然你已经完成了这个巨大的说服行为,作为一个中间名为侯赛因的黑人,两次赢得了总统职位。现在,回过头来看,就好像,巴拉克·奥巴马当然应该是总统。

奥巴马:我认为可以说,这并不是一个既定的事实。

记者:当时并不那么明显。但你的总统任期也使共和党越来越难说服。它在某些方面为佩林和朗普打开了大门。共和党还进一步关闭了你试图实践的那种多元化政治的大门。我很好奇你是如何把这两种结果结合起来的。

奥巴马:这一直是美国的历史,不是吗?有废奴,有内战,然后有反弹,有3K党的崛起,然后重建结束,出现了吉姆·克劳法(注,美国历史上著名的种族歧视法律代称),然后有民权运动,一个现代民权运动,和取消种族隔离。而这又导致了反击,最终导致了尼克松的南方战略。

我感到安慰的是,在传统的前进两步后退一步的模式中,只要你前进了两步(就是胜利),那么后退的这一步,就是做事要付出的代价。

就个人而言,我当选了,我们一鼓作气把事情干成了。即使在这八年中失去了国会,我们还是执掌了政府,恢复了政府可以代表人民利益的某种意识,在国际上重新获得了可信度。但你是对的,这有助于催生共和党内已经存在的转变,而且可能加速了转变。

另一方面,在这一时期,一整代人已经长大。正如你刚才所描述的,他们理所当然地认为可以有一个黑人家庭在白宫,认为政府可以胜任,有诚信,不被丑闻所困扰。这成为了一个标记,对吗?

插上一面旗帜,然后下一代就在此基础上建立起来。顺便说一句,下一代人可以回头看并说,是的,我们确实认为这是理所当然的。我们可以做得更好,走得更远。

而且,我不会说这是一个不可避免的进展。有时反弹可能会持续很长时间,你可以在前进两步后退三步。但是,任何重大的社会进步运动,特别是那些与身份、种族、性别有关的社会进步方面(不只是钱或者可交易的东西),必然会在另一方激发出一些能量,这来自于那些感到受到变化威胁的人。

两党间存在巨大的不对称

记者:但是,我看到很多左派人士认为接受了一个教训,特别是在特朗普时代,就是你需要更多的对抗。这不能仅仅通过多元主义来完成。我认为人们常说的取消文化是这种反应的一部分。这是一种信念,你真的必须面对这个国家本身最丑陋的部分,这样才能有光,才能愈合。

你认为他们说的有道理吗,或者这是个错误的教训?

奥巴马:不,我不认为这是——好吧,既然我们谈到了种族的话题,我们在乔治·弗洛伊德被谋杀后,看到的是年轻人主导的有帮助的真相讲述。我认为这让人们开了眼界,让他们重新思考这个国家在种族问题上的清算过程是多么不完整。

但是,我认为即使在围绕乔治·弗洛伊德案的观点转变之后,我们仍然回到了如何让不同的地区检察官当选的问题里,我们如何真正改革警察部门?

现在我们又回到了政治的世界里。而一旦回到政治世界,现实就是一个数字游戏。你必须说服别人,你必须建立联盟。

所以我不认为这是一个非此即彼的命题。我认为有些时候,由于一些事件和时刻的存在,我们可以将其描述非常有教育意义。弗洛伊德的悲惨死亡,就是一个非常鲜明的例子。疫情产生的部分结果是,出现了一个时刻,教育了联邦政府中赤字鹰派(注:这是指要求削减赤字的强硬派),他们对我们30年后的债务感到紧张,而数百万人正在遭受痛苦。也许这不是一个思考我们经济的明智方式,有的时候会出现这种情况。

我认为,你要尽可能地让事情回到正轨,让政治机构重新定位。

但在这个国家,在我们的民主制度中,在某些时候,你仍然必须拼凑出多数来完成一些事。在联邦层面尤其如此,虽然和解程序现在提供了一个狭窄的窗口来做一些相当大的事情,但如果不改革,”拉布“仍然意味着,可能有30%的人口控制参议院的大多数席位(注:这里是指共和党人,和解程序是在一些与预算相关的特定议程中,可以在一定时限内简单多数通过,这样反对一方就无法用拖延战术,就是拉布程序进行阻挠)。

因此,如果你说这个国家30%的人是不可调和的错误,那么就很难治理。

记者:这里面有一个相当根本的不对称性。我认为在总统一级,共和党人在选举团中有三到四个点的优势。在参议院层面,它的优势在5个百分点左右。而在众议院层面,大约是两个百分点。因此,现在两党之间存在着真正的差异,民主党人需要赢得中间偏右的选民来赢得国家权力,而共和党人不需要赢得中间偏左的选民来赢得国家权力。这确实改变了两党的战略图景。

奥马把:这种不对称是巨大的。这是华盛顿的人们和密切关注政治的人要考虑的大背景。但可以理解的是,普通美国人并没有花很多时间去考虑参议院的规则和选区划分,以及 ——

记者:你怎么敢这么说。

奥巴马:对不起,以斯拉,但你在这个问题上属于书呆子的范畴。所以人们不明白,好吧,如果民主党赢得总统职位,或者如果他们控制了参议院,为什么他们承诺的这些事情没有发生?或者他们为什么要调整他们的单一支付者医保系统计划的风帆?

答案是,游戏的方式是倾斜的,部分原因是南方各州的愿望,例如,保持权力和减少联邦政府的权力。其中一些与人口模式有关,以及人口的分布情况有关。进步党,即民主党,更像是一个城市党,这并不令人惊讶。因为在必然情况下,你有更多不同种类的人,对吗?移民涌入城市地区并定居,与生活在更多农村、更多同质化地区的人相比,他们有不同的观点。一旦你发现怀俄明州的参议员人数与加利福尼亚州相同,那就有问题了。

这确实意味着民主党的政治将与共和党的政治不同。

现在的好消息是,我也认为这使民主党更有同情心,更有思想,更有必要的智慧。我们必须考虑到更广泛的利益和人民。而这就是我对美国最终如何最好地建立和完善其联盟的愿景。我们没有权力把一群人归类,说你们不是真正的美国人。我们不能那样做。但是,当涉及到试图通过一项法案,或试图赢得选举时,它确实使我们的工作更加困难。

如何弥合选民的两极分化

记者:自你担任总统以来,我们的政治重新定位的方式之一是教育水平。由于太过复杂的原因,在教育程度不同的选民中出现两极分化时,就像2016年和2020年总统选举那样,民主党在选举团中的劣势会变得更加严重。

但你在2008年和2012年做了一件非常不寻常的事情。教育程度不同的选民两极分化下降了。

2012年,你赢得了年收入低于27000美元的非大学生白人。特朗普随后以超过20个百分点的优势赢回了他们,并在2020年留住了这些选民。你对民主党人有什么建议,以使这种两极化的情况不那么严重?

奥巴马:实际上,我认为乔·拜登在这方面有很好的直觉。如果我45岁,从事蓝领工作,而有人教训我说应该成为一名计算机程序员,那感觉就像是从某个智库里吐出来的东西,而不是我真实的生活方式。

人们知道我在种族、性别平等、同志等问题上是左派。但我想,也许我在伊利诺伊州南部或爱荷华州或诸如此类的地方竞选成功的原因是,他们从不觉得我是在谴责他们没有得出足够政治正确的答案,或者说因为他们是在更传统的价值观下长大的,他们的道德观在某种程度上就值得怀疑。

而我面临的挑战是,当我在2007-2008年开始竞选时,我仍然有可能进入一个小镇,在美国农村一个白人保守派占多数的小镇,并得到倾听,因为人们只是没有听说过我。他们可能会说这是什么名字?他们可能会看着我,并有一系列的假设。但当时的过滤器没有那么厚(注:指听不进去他的主张)。

最典型的例子是,当我出现在伊利诺伊州南部的一个小镇上,那里在文化上以及地理上都比芝加哥更接近南方。而通常情况下,当地的报纸是由一个适度保守的,甚至可能是相当保守家伙所拥有。他会叫我去。我们会喝杯咖啡。我们会就税收政策,或贸易,或其他他关心的问题进行交谈。

在谈话结束时,通常我可以期待报纸上的故事,说,好吧,我们与奥巴马会面了。他看起来是个聪明的年轻人。我们在很多方面与他意见不一致,他对我们来说有点自由主义,但他有一些有趣的想法。你知道,就这样了。

因此,我可以去炸鱼餐(海边聚餐活动),或海外战争退伍军人协会的大厅,或其他场所,只是与人交谈。他们对我的信仰没有任何成见。他们可以只看我表面上的价值。如果我现在去这些地方,或者如果任何正在竞选的民主党人现在去这些地方,几乎所有的新闻都来自福克斯新闻、辛克莱尔新闻台(保守派电视广播公司)、脱口秀电台或一些Facebook页面。试图穿透这些媒体是非常困难的。

这并不是说这些社区的人已经改变了。而是如果你日复一日地被灌输这些东西,那么你就会带着某种倾向性来参加每一次对话,而这种倾向性真的很难突破。而这是我认为我们面临的最大挑战之一。

在一天结束的时候,我实际上发现——这听起来仍然很幼稚,很多人仍然会质疑这一点——但我已经看到了,大多数人实际上是可以被说服的,因为他们想要同样的东西:他们想要一份好工作,希望能够养活一个家庭,想要安全的社区。

即使在真正困难的历史问题上,如种族问题,人们也不会去想,哥们,我们怎么能对那些长得不像我们的人做可怕的事情?这不是人们的想法。他们所关心的是不要被人利用,或者他们的生活方式和传统正在从他们身边溜走?他们的地位是否因社会的变化而被削弱了?

如果你和人们进行对话,你通常可以缓解这些恐惧。但他们必须能够听到你的声音。你必须能够进入这个房间。而我在2007年和2008年仍然可以做到这一点。我认为拜登凭借传记和代际关系,仍然可以接触到其中一些人。但开始变得越来越难,特别是对那些正在成长的新人来说。

记者:我们在2015年有过一次与此相关的谈话,我们谈到了两极分化,以及在你担任总统期间是如何严重的。你对我说的一些话,也是我在自己的书中经常纠结的问题,那就是当你开始谈论国家政治时,人们是相当两极化的。但当你与他们交谈得更多一些时,你会发现他们有其他的身份:他们是足球教练,他们去教堂,他们拥有企业。而这些身份在政治上并不那么两极分化。

当时我觉得这很有说服力,也很有希望,但从那时起,我们的政治变得更加国家化。我们的政治身份变得更加突出。而这种认为其他身份更深刻的想法似乎越来越不真实。当一种政治上的暗示出现时,你真的知道你在哪一边。

你认为美国人只是变得不那么容易被说服了吗?

奥巴马:我认为这就是你刚刚说的,部分原因是我描述的媒体基础和媒体的沉默化。部分原因是特朗普担任总统,双方都开始建立各自的堡垒。我绝对认为这是真的,真实情况更糟。民意调查显示了这一点。小道消息显示了这一点。感恩变得更加困难,关于疫苗的情况也是如此。

我的意思是,我认为可以说老布什、克林顿、小布什和奥巴马政府在处理疫情和疫苗这一基本问题上有差异,在效果方面可能存在差异,或者项目运行得也不同。但很难想象以前的共和党政府会完全无视科学,不是吗?

记者:是的,我想过,如果这是米特·罗姆尼的第二任期,那该怎么办。

奥巴马:正是如此。因此,这是一个根本性的转变。我认为,人们对身份认同已经变得更加投入,认定你在政治上是哪一方,蔓延到日常生活中,甚至是以前不被考虑的小问题,都扩展成了政治问题。

因此,如果你现在是一名足球教练,可能会有一个关于为什么所有的裁判都是白人的对话,对吗?然后突然出现了一个长长的争论,每一方都立即在推特上发表意见。然后福克斯新闻可能会抓住这个故事,以最耸人听闻的方式进行报道,接下来你知道,拜登被问及马里兰州的一场足球比赛。

当我们看到这种模式在我们的日常生活中上演时,在某种程度上,这是不健康的。

我认为这有一定的道理,那就是其他为我们提供本地认同感和我们是谁的机构,已经衰落,无论是教堂、工会还是邻里,这些曾经是我们思考自己身份的一部分。而全国性对话的发展方式,突然有了一个跨越所有这些界限的正确答案,不是吗?

这也是为什么那时候你不会得到分裂投票的部分原因(注:指的是合并举办的多个公职人员选举,或是单一选区两票制的选举之中,选民投票给不同政党或无党籍的候选人,使得选举结果呈现出由不同政党分别赢得席次的情况),不是吗?

即使在我刚担任总统的时候,令我震惊的是,保守的民主党人或支持堕胎的共和党人在各自的政党中被孤立的程度。有趣的是他们是如何被过滤出来的。而不是公众说我们不喜欢这个,让我们试试别的东西。在某些方面,公众也开始从这些方面有自己的想法。

记者:同时,他们的选择也变得更加明确。在你这么说的时候,我有一个想法,我有时会想到这个,我称之为 ”回弹式两极化“。我并不是在断言双方具有对称性。我不想在这方面受到抨击。

奥巴马:我马上就会说到你这,别担心。

部分共和党人“养蛊自噬”

记者:你几分钟前说,你认为人们知道你在社会问题上、在同志问题上、在一堆问题上都很左,但他们认为你尊重他们。但你也在很多这些问题上是克制的。因为你的信仰,或者也因为你认为人们的想法是可变的。

在2008年参加竞选时,你反对同性恋婚姻。你在书中谈到阿克塞尔罗德和普洛夫(奥巴马团队中的顾问和竞选经理)如何非常谨慎地避免会加剧种族冲突的问题。而你们在经济方面关注了很多。

但是,当人们感到劝说无效,看到对方最坏的一面向他们袭来时,就会出现一种情况,我在民主党人中也看到,人们更愿意说,嗯,这是我真正相信的东西。这也是我对你的真实看法。如果他们仍然会说我是一个社会主义者。那么好吧,也许我是一个社会主义者。他们会说我想给中产阶级加税,那么也许我确实是。而每一天,各方都变得不那么克制,因为克制带来的好处似乎更少。

奥巴马:首先,你已经提出了这个警告,但我想再次强调,这不是对称的,因为乔·曼钦仍然是我们党内的一名民主党人(注:西弗吉尼亚州温和派民主党参议员,对立法协商机制持怀疑态度)。我认为很多人看了之后说,这家伙必须在西弗吉尼亚州竞选,而拜登在该州输了30%。我们明白,他的政治立场不会与南希·佩洛西(众议院议长)相同。因此,我们必须从很多不同的地方赢得选票。

记者:而且需要中右翼的选民。

奥巴马:而且需要中右翼选民。看,我们面临的挑战是,共和党不是这么运作的,而这并不是因为共和党内没有人有这种想法。

你刚才提到了米特·罗姆尼。嗯,他曾是马萨诸塞州的州长。他在任时做出了各种明智的妥协。他没有以我的方式来处理事情,但对共和党的想法有一定的了解。他是一个民主党州的州长。我必须承认,我可能比该州的大多数人更保守,这意味着我必须做出一些调适。突然间他不得不假装自己是一个强硬的右翼分子,携带枪支,杀掉害虫。

记者:极端的保守主义。

奥巴马:是的。那么,为什么会这样呢?这是因为已经形成了这样一种态势。而这种态势,在一定程度上,与公职人员的懒惰有关。这种只是说,我们让人们愤怒起来的的最简单的方法,就是暗示奥巴马是个穆斯林社会主义者,他会夺走你们的枪。

但是,其中一些是媒体的原因,它说服了很大一部分的基础选民,让他们心生恐惧,并以这种恐惧和怨恨的政治为食。具有讽刺意味的是,这种方式最终成为共和党官员自己的束缚。他们中的一些人被所创造的怪物吞噬了。然后突然发现自己要退休了,因为对自己煽动的基础选民来说,他们不够愤怒或怨恨。

媒体培养了人们的坏习惯

记者:我认为可以说,你在书中对媒体进行了批评。根据你的观察经验,你觉得媒体在多大程度上反映了政治,又在多大程度上塑造了政治?

奥巴马:好吧,听着,有一些媒体培养的坏习惯,在特朗普时代不得不重新审视。最典型的是什么构成了客观性。

我开玩笑说:”奥巴马总统今天受到共和党人的野蛮攻击,因为他认为地球是圆的,“对吗?共和党人提出,有一些隐藏的文件显示地球实际上是平的。作为回应,奥巴马说,好吧,然后就继续了。但它呈现出来的形式是各说各话。这就是报道。而你会让记者在事后进行事实核查,但这不是出现在晚间新闻中的内容。

这让像米奇·麦康奈尔这样的人知道,歪曲事实、胡编乱造、大肆阻挠、颠覆你几分钟前的立场是没有坏处的,因为现在这样做在政治上是占便宜的。

从来没有以一种可以让公众判断谁在负责任地行事,谁在不负责任地行事的方式传递出去。我认为,媒体是以一种很难理解的方式共谋创造了这种情况,因为正如我们在特朗普政府期间发现的那样,如果一个政府只是一直歪曲事实,它开始看起来像,天啊,媒体是反特朗普的。这就变成了左翼阴谋,以及自由派精英试图联合起来对付这个人的更多证据。

记者:是的,这是客观性的批评,实际上我认为,在许多方面,媒体应该做得更好。但书中还夹杂着另一种批评。这很有趣,因为我认为你既受益于它,又对它有所警惕,那就是在媒体中,我们的核心偏见之一是如何对待令人兴奋的候选人。而你在2008年是一个令人兴奋的候选人。

奥巴马:我一直很令人兴奋。

记者:但后来这也是特朗普以不同方式激活的东西。你在白宫记者晚宴上有一个梗,而那一年特朗普作为《华盛顿邮报》邀请的客人出席了该宴会,之前他对你的出生地质疑已经持续了一年(注:2011年,奥巴马在晚宴上拿自己的出生证风波作料,暗讽特朗普)。甚至在更广泛的意义上,令人兴奋的候选人通常会塑造对政党的看法。在两党中,他们往往要么更自由,要么更保守。但部分情况是媒体受到社交媒体的压力,就像你看看Facebook和Reddit上的人。

奥马把:冲突能吸引眼球。

记者:对。这也是我认为人们对政党的看法正在发生变化的一种方式。因为不管谁是众议院筹款委员会的主席——。

奥巴马:谁就被认为是代言人。

记者:正是如此。谁成为代言人?你是如何反思的?你上任了,社交媒体对你来说是很好的。在我看来,你现在对它有一些不同的看法。如何看待让人兴奋和其他一些你担心人们忽视的细微差别的品质之间的权衡?

奥巴马:是的,我想这是完全公平的。你是对的,即使在我的竞选期间,我也对它感到厌倦。我的政治顾问大卫·阿克塞尔罗德(David Axelrod)称之为——奥巴马偶像,不是吗?你有海报,你有人群。他们非常关注我作为这颗彗星突然出现在现场。

但我必须告诉你关于令人兴奋的问题,有魅力与奖励人们说最离谱的事情之间是有区别的。我不认为有人会指责我只是为了制造争议而制造争议。我带来的兴奋点,是试图讲述一个关于美国的故事,在这个故事中,我们可能开始一起工作,克服我们的一些悲惨的过去。并向前迈进,建立一个更广泛的社区意识。而事实证明,这些美德确实让人兴奋。

因此,我不认为这是你能让人们阅读报纸或点击网站的唯一方法。它需要更多的想象力,也许需要更多的努力,需要一些克制,以避免对愤怒的政治和煽动性做法。而我认为人们没有做到这一点。

出生地质疑的事情,开始于右翼媒体的生态系统。但一大堆主流人士一直在邀请他(指特朗普),因为他提高了收视率。他们并不是被迫这样做的,对他们来说这样做很方便,因为邀请特朗普,让他声称我没有出生在这个国家,要比真正创造一个有趣的故事容易得多,比如关于收入不平等的故事。这是一个更难想出的事情。

特朗普从奥巴马时代的经济政策中受益,但选民只看到结果

记者:让我也来谈谈这一块。我非常密集地报道了《平价医疗法案》。我想了很多关于它的政治后遗症。它经受住了共和党人试图砍掉它的企图,确实变得很受欢迎。

奥巴马:是的,意料之中,我以为会发生得更快一点,不过好在确实是这么回事。

记者:但与此同时,令我震惊的是,这个法案并没有让许多选民转到民主党一方,包括依赖它的共和党选民,如果他们投给共和党,他们就会失去这个医保法案。

你认为,鉴于现在的政治认同感如此强烈,政策是否可以说服人们以不同的方式投票?或者说,党派之争,几乎不会受到治理的实际结果的任何影响?

奥巴马:我认为随着时间的推移,会的。我认为可能不那么直接。听着,我认为重要的是要记住,当我们上任时,经济正处于自由落体状态。我们不得不争分夺秒,做了一堆事情,其中一些是继承的,一些是我们发起的,以稳定金融系统,人们憎恨它(注,奥巴马政府推出了救援金融机构的法案,这被很多人批评只帮助富人)。

很难强调银行救助政策对每个人,包括我在内,是多么令人愤怒。然后,有了漫长而缓慢的复苏。虽然经济在技术上恢复得很快,但在我们真正恢复到人们感觉到,好吧,经济在发展,在对我起作用之前,还需要五年时间。

而事实是,如果特朗普没有当选,假设一个民主党人,拜登,或者希拉里立即接替我,经济突然只有3%的失业率,我想我们会巩固这种感觉,哦,其实奥巴马实施的这些政策是有效的。

特朗普基本上打断了我们政策的延续,但仍然从我们启动的经济稳定和增长中受益,这意味着人们无法确定(是谁干的)。好吧,天哪,在特朗普手下,失业率是3.5%。现在我认为,而且我认识的很多经济学家都会建议,这与特朗普的政策无关,主要与我们将经济带入正轨的事实有关,他基本上只是延续了美国历史上最长的和平时期的复苏,和持续的就业增长。

但是,如果你是普通选民,你会想,好吧,你知道,看起来共和党的政策在某种程度上对我有用,这可能解释了为什么特朗普能够在非白人选民中取得一些进展,适度的、夸张的但真实的进展,他们觉得,我在工作,赚着体面的钱,事情感觉相当好。

我认为,这模糊了一些观念,本来在我执政期间,本会有更多人的政治观念转向民主党。

我认为,我们现在看到的是,拜登和他的政府基本上正在完成这项工作。我认为这将是一个有趣的考验。在我的政府中,90%的人都在继续并建立在我们谈到的政策上,无论是平价医疗法案,还是我们的气候变化议程,以及巴黎(气候协议),以及弄清楚我们如何通过社区学院等改善阶级流动。

如果他们在未来四年里取得成功,我认为他们会成功,这将产生影响。是否能推翻那种已经主导了推特和媒体的身份政治,而这种身份政治已经渗透到人们对政治的看法之中?

可能不完全会。但在一些边缘的地方,如果你改变了5%的选民,那就会产生影响。

最重要的是,我认为这对年轻人确实有影响,因为他们正在形成关于政治和自己是谁的想法。我就是2008年、2009年和2010年年轻人为政治带来更多进步观点的体现,我认为我的总统任期有助于巩固年轻人向进步政治的巨大倾斜,这种倾斜现在持续到他们30多岁,因为千禧一代,甚至Z世代,开始结婚并拥有家庭,他们知道自己的政治身份已经被塑造和改变。

好的政策需要宣传,奥巴马政府做得还不够

记者:你比书中更乐观的一个体现是,更好的政治沟通可以真正改变人们接受政策的方式。我更倾向于思考,你如何能够进行政策设计,使政策本身能够更清楚地表达?

奥巴马:实际上,我认为我们在这一点上是一致的。我想你在书中听到的论点是,我们会有围绕经济的一堆糟糕的报道。我就会变得很暴躁,并叫来我的顾问。我会说,我需要做更多的新闻发布会。我需要再发表一次演讲。他们的想法实际上我很清楚。他们都说,听着,只要失业率仍然是9%,你做多少次演讲都无所谓。它不会改变事情。

另一方面,当人们问我会做什么不同的事情时,很多时候我会给宽泛的概括,因为我不想主题被干扰得太厉害。但是,作为一个政策书呆子,你会觉得这个例子很有趣:“让工作得到回报”的减税,这是我们经济刺激政策的一部分。萨默斯说服了我,我们应该把减税分散在人们每周的工资单上,以点滴的方式进行,因为社会科学表明,他们更可能花费这些钱。但是,如果他们得到一大笔钱,那么他们可能只是偿还债务。

而我们需要更多的刺激措施。我想,嗯,这很有道理。但当然,结果是,没有人认为我在减税。或者每个人都相信我已经提高了他们的税收。这是一个政策设计的例子,我认为,当初我们太固执了,围绕着我们只要把政策搞好,政治就会自己搞定。

正如我在书中指出的那样,我应该在罗斯福新政方面做更深入的研究,认识到你必须在出售牛排的同时也要出售香肠,因为这创造了政治联盟来继续这些政策。

罗斯福新政有各种各样的政策,实际上并没有像它们应该有的那样发挥作用。我们有一些政治用语,如猪肉桶(议员们在国会制订拨款法时将钱拨给自己的州,选区或自己特别热心的某个具体项目,以获得选民回报),和滚木(参与决策的不同角色之间,通过协商,互投赞成票的现象),其中很多是来自联邦计划的管理不善。但你知道吗?人们看到了它。他们感觉到了这一点。他们把自己的生活与这些政策联系在一起,变得更好。这很重要。

我认为,当我回顾过去时,对我们的公平批评是,我有时过于固执地认为,不,我们要直接这么做。不要担心如何宣传政策,如果它是有效的,那么这就是我们应该做的。

记者:你是否建议人们认真对待其他的设计理念?我知道这是技术原因造成的,但我经常思考《平价医疗法案》是如何花了四年时间才开始提供大量医疗保险福利的。

奥巴马:这是一个很好的例子。我认为,毫无疑问拜登的团队现在无论是疫情刺激计划,或如何构建评价医疗法案,他们会注意到这些经验,他们对自己说,好吧,我们有宣传。

特别是在医保方面,我们如何让它变得简单以便于解释,便于理解?例如,医疗补助的扩大可能是《平价医疗法案》中影响最大的部分。快速,易于管理,没有太多选择,因为它是建立在一个现有的程序之上。

看,有些时候向前走播下一些种子是很重要的,即使它不会很快产生政治利益。在我们的刺激计划中,我们在绿色经济上投资了900亿美元。从政治上讲,这对我们来说不是赢家。我们知道我们会有一些像Solyndras这样的公司(美国一家新能源公司),共和党在一点上打击了我们,因为我们给了一家太阳能公司贷款,但这家公司破产了。

但事实是,现在的原因我们看到巨大的突破,从电动汽车、太阳能到风能,所有这些事情,我们现在可以建立追求未来的气候政策,很多项目我们开始没有大量的政治利益。所以你需要算计。

有时候我在民主党的朋友会批评我们,他们会误解我们的想法,那叫什么来着?新自由主义的视角。我们在意识形态上厌恶挑战政策的极限。

事实并非如此。我们不仅有政治上的限制需要处理,还有紧急情况需要处理。

但有一件事我很清楚,并且通过《平价医疗法案》表明,考虑到我们无论如何都在经济上处于困境,我们没有必要去尝试“小打小闹”。克林顿在他的第二个任期内能够在政治上缩小规模,因为当时经济繁荣,人们感觉良好。

我们当时面对的是自大萧条以来最严重的经济衰退。政治上,我们将在中期选举中惨败。我们做了什么并不重要。所以我们只是在现有的政治限制下尽我们所能。

我认为,现在的环境是这样的,部分原因是共和党人花了他们自己的2万亿美元采取了刺激措施,令人震惊的是,他们在执政时倒不关心赤字,另一部分原因是新冠病毒的紧迫性,以及疫情让人们认识到他们现在只需要立即救济和帮助。

我认为,我们现在所处的环境是,如果在以前所做的基础上,把一些大的项目落实到位,人们就会注意到。而且将产生政治影响。

这并不能推翻我们文化中所有深层的政治情况,种族显然是其中最重要的,但也有不断变化的性别角色,以及那些仍然从事有组织宗教的人感到某种无神论文化的攻击。这些东西很深,一直都在这里,不会很快消失。

但我想我仍然有信心的是,如果我们能做一些终会有效的事情,最终给怀疑的人们好处;我们继续伸出援手,而不是大喊大叫,就会得到更好而不是更糟的结果。

“我们是漂浮在太空中间的这个小点上的微小生物”

记者:我听到你有一天说,你也想知道那些UFO物体是什么。

奥巴马:绝对是这样。

记者:如果发现它们是外星人,如果我们发现一个无法否认的证据,这将如何改变你的政治,或者你关于人类应该走向何处的理论?

奥巴马:这是个有趣的问题。

记者:谢谢。

奥巴马:嗯,首先,取决于我们是否与他们取得了联系?或者我们只是知道,

记者:假设我们只是知道……

奥巴马:这些探测器已经发出去了?

记者:是的。

奥巴马:但我们没有办法联系上?

记者:我们无法联系上。假设我们只知道人类并不孤单,有人来过这里。

奥巴马:这很有趣。这不会改变我的政治。因为我的整个政治是以这样一个事实为前提的:我们是漂浮在太空中间的这个小点上的微小生物。

当经历艰难的政治时期时,我试图让我的员工振作起来,我会告诉他们科学顾问约翰·霍尔德伦告诉我的一个统计数字,即已知宇宙中的星星比地球上的沙粒还要多。

记者:你的员工一定很喜欢这个说法。

奥巴马:嗯,有时这让他们高兴;有时他们只是翻白眼,说,哦,又来这一套。

但我想,重点是,我们在这个星球上的差异是真实存在的这一概念,一直是我从政的前提。

我们在这个星球上的差异是真实而深刻的,而且造成了巨大的悲剧,当然也带来了欢乐。但我们只是一群有疑虑和困惑的人类。我们尽自己所能能做的最好的事情,就是更好地对待彼此,因为我们是我们的一切。

因此,我希望知道外太空有外星人的知识,会巩固人们的意识,即我们的共同之处更重要。

但毫无疑问,人们会立即争论,比如,我们需要在武器系统上花费更多的钱来保护自己。新的宗教会冒出来。谁知道我们会陷入什么样的争论?我们很擅长为对方制造论据。

记者:我有另一个古怪的问题。我们现在做的什么,将在100年后受到最严厉的评判?

奥巴马:好吧,如果我们不处理好气候变化问题,那么如果有任何人来评判我们,他们对我们会相当严厉,因为数据就在这里。我们知道。而且我们有工具可以取得真正的进展。

疫情所带来的一个影响,是开始让人们从更大的角度来思考。你实际上可以把向清洁经济过渡所需的资金计算出来。在全球范围内,每年需要数万亿的资金。但是,当你想到一年中因疫情而花费了多少钱,损失了多少钱,突然间,对公共卫生系统进行投资似乎是一项相当好的投资。

同样,也许它打开了人们的想象力,说我们实际上能够负担得起这种转变。虽然会有一些牺牲,但我们可以做到。

记者:最后,你向观众推荐哪三本书?

奥巴马:我刚刚读过的一本书是理查德·鲍尔斯写的 《树语》(The Overstory)。它是关于树木和人类与树木的关系。这不是我立即想到的东西,但一个朋友给了我。我开始读它,它改变了我对地球和我们在其中位置的看法。

记者:你将永远不会以同样的方式走过森林。

奥巴马:真的不会了。它改变了我对事物的看法,对我来说,这始终是一本值得阅读的书的标志。

诗人娜塔莎·特雷西韦的《纪念大道》(Memorial Drive)。这是一本回忆录,是一个悲惨的故事。她母亲的前夫,她的前继父,谋杀了她母亲。这是一个关于种族、阶级和悲痛的沉思。故事的结尾处令人振奋,但仍令人难受。

最后这本书更轻松。我实际上补了一些过去看过的马克·吐温的书。我想重新审视吐温的一些东西,因为他是美国作家中最重要的作家。他的讽刺眼光,以及他有时被埋没在喜剧之下的愤慨,我认为重新审视是有益的。