《纽约时报》发表播客福奇采访稿,福奇就武汉实验室泄露理论、邮件泄密以及诋毁他的言论做出了回应和澄清。以下为全文翻译。

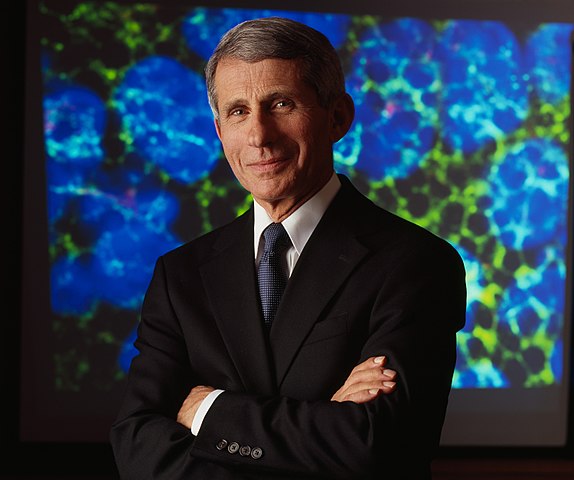

我是卡拉·斯威舍,您正在收听的是“摇摆”节目(Sway)。在过去的一年半里,安东尼·福奇博士已经成为一些人心目中的英雄,包括我附近的一家熟食店老板,他们出售一种叫做福奇袋的鸡尾酒。

但在另一些人的眼里,他却成了一个恶棍,这些人盯着他的每句话来诋毁他、质疑他的动机。对他们来说,他是 “Flip Flopci博士”,是“Faucism”的领导者(Faucism指的是认为传染病专家安东尼·福奇是一个法西斯独裁者)。

在BuzzFeed和《华盛顿邮报》公布了福奇在疫情早期的数千封电子邮件后,这些人受到了刺激。我发现这些邮件大多是无伤大雅的,但右派和阴谋论者却把它们当作更多的素材,说福奇在需要戴口罩的问题上撒了谎,并淡化了武汉实验室的泄漏理论。为了从科学中解析政治,我今天邀请到了福奇博士,欢迎您来到“摇摆”。

福奇:谢谢你,很高兴来参加你的节目。

斯威舍:那么,让我们从新闻开始,最近的事情,也就是实验室泄漏理论,该理论认为新冠起源于中国武汉的一个实验室。该理论已被深深地政治化,与前总统特朗普的反华和其他反华言论混为一体。它已经成为一种东西,一些右翼人士对它趋之若鹜,而左翼人士则断然否定。去年4月,特朗普总统宣布他的政府有证据证明实验室泄密的理论,但从未提出来,你看到过任何证据吗?

福奇:我的意思是,我没有看到它,我也不确定证据是否存在。我们现在看到的是靠兴趣主导的事件,也就是推特上的各种推测,但没有任何新的明确的数据或切实证据。我认为,仔细观察的人就会得出结论:好吧,现在与一年前已知的或正在说的有什么不同吗?

有这样一个所谓的情报,实验室的三名成员生病了,需要住院治疗。我真的想知道这个情报的力量来自于哪里,对它的信心来自哪里。当然,这已经成了人们的笑柄。我曾说过,如果情报是真实可靠的,那么我们肯定能找出这些病人的健康记录。

但是,如果是非常薄弱、脆弱的情报,那就什么也说明不了。我总是保持开放的态度,我觉得,就像绝大多数具有病毒学知识和进化生物学知识的科学家一样,最可能的解释是,从动物宿主到人类宿主的自然跳跃。

斯威舍:一个人畜共通传染病的飞跃。

福奇:对,没错。

斯威舍:那么拜登政府现在在做什么呢?因为其中一个需要调查。

福奇:嗯,我真的不确定,斯威舍,确切地说,很诚实地告诉你,我不知道那份情报的确切性质是什么,因为总统已经要求情报界调查此事,并给他们90天时间来提供信息。我的意思是,这很重要。我支持总统的做法,我们都支持,因为我们都想知道,真正的起源是什么。但是,我还是要说,如果你与对病毒有了解的科学家交谈,就可以知道很多声明真的是完全错误的。

斯威舍:好吧,推特上有很多病毒学专家,我其实是在调侃他们。但确实有一些有声望的科学家,包括像拉尔夫·巴里奇博士和马克·利普斯奇博士这样的流行病学家,似乎认为它有可能起源于一个实验室,或者至少,他们认为这个理论值得一查,是什么让你认为实验室泄漏理论是不可能的?

福奇:是的,我的意思是,我认为如果你看一下病毒如何进化的历史,看看SARS-CoV-1,看看MERS,看看埃博拉。我们仍然没有找到埃博拉的自然来源,这是自1976年以来发生的事,看看流感,看看禽流感,H5N1,H7N9,都是人畜共同传染的病毒,这是一个非常,非常自然的事情。

如果你看一下病毒本身,再说一遍,我不是一个进化病毒学家,但那些研究病毒的人,说新冠和从蝙蝠病毒进化而来的东西兼容,因为它们很接近。但我们没有额外的联系,他们在那里也没有看到任何东西,可以让你觉得它是来自实验室的东西。

斯威舍:所以你支持对此进行调查,对吗?

福奇:我认为我们肯定应该尝试调查。的确,我曾这样说过。作为一个科学家,我一直对事物保持开放的态度,直到它们被明确地证明(正确或者错误)。因此,如果一项调查能让我们更接近事实,那么我当然赞成这样做。

我觉得我们需要做的一件事是,我们最好确保任何调查是由那些在这方面真正具有科学知识的人进行,并将政治方面的问题排除在外。此外,还需要将外交与科学调查结合起来,再加上法医学。它们都必须结合在一起,因为如果你以指责的方式去做,你会让中国人更加反感。

斯威舍:好吧,他们在很多问题上并不特别坦诚。

福奇:我的意思是,他们的行为也是如此,即使他们并不想刻意隐瞒什么,我的意思是,如果你看看2002年的第一次SARS,他们对发生的事情并不特别坦诚。最终SARS被证明是一种自然发生的情况。然而,如果你看看他们早期的行为方式,这就是中国的性质,当他们在自己的国家发生一些事情时,他们都是以一种非常冷漠的方式行事,他们不愿意提供信息,这是否意味着他们在撒谎和隐藏什么?我不知道。

斯威舍:因此,武汉研究所的顶级病毒学家石正丽博士,声称她的实验室在疫情爆发前从未持有任何新冠状病毒的来源,现在还不完全清楚情况是否如此。你相信她吗?

福奇:我不认识她。事实上,我从未见过她。但是我和与她交往的病毒学家谈过,他们说她是一个非常有才华的科学家,有高度的诚信,是一个致力于防止疫情爆发的人。事实上,她是发现SARS-CoV-1与动物界的最终联系的调查员之一。我不认为有很多人认识到这一点,而且她是美国微生物学会的成员,所以她是一位非常知名的科学家。

斯威舍:你相信她说的话吗?我的意思是,因为他们在中国有压力,而政府确实关闭了一些东西。

福奇:斯威舍,我不认识她。我可以告诉你,从她的声誉来看,她的声誉会让人们相信她。

斯威舍:好的,好的。鉴于中国人不合作,这个国家被政治化了,你认为我们会找到来源吗?

福奇:我希望能找到。你看一下SARS-CoV-1,它是2002年和2003年SARS爆发的确切原因,那是花了几年的时间在蝙蝠和其他进入生鲜市场的动物身上进行侦查,最终看到了其中的联系。这可能需要几年时间,如果我们要得到答案,我们必须用某种程度的外交手段来做这件事,问题就在这里,因为如果我们想成为这个团队的一员,去发现病毒和很多英里以外的武汉生鲜市场的动物是否有联系,我们不得不与中国人合作。

斯威舍:嗯,嗯。主流媒体对这一理论进行了大量的怀疑,称其为阴谋论,并使用了“揭穿”这样的字眼,说它几乎没有可能是真的。媒体是否对加深了这一混乱局面?

福奇:是的,我认为现在发生的事情,显然已经变成了政治。我想再次重复,斯威舍,我想明确一点好吗?请你原谅我这么说,因为有很多人听着我说的每一个字。很多(发生的事情)都是反科学的,我以前说过,现在也这么说。

事实是,我刚刚给了你多年来与知识渊博的病毒学家,还有进化生物学家交谈和打交道的结果。不过,我还是保持开放的态度,认为这是一种可能性。所以这就是为什么有人说,嗯,这个人说这是一种可能性。而那个人说这有可能,这基本是在没有我同意的情况下说的。

我不是这个意思,我是说这是一种可能性。我认为这是一个非常、非常、非常、非常渺小的可能性。但这确实是一种可能性。

斯威舍:嗯,明白。因此,随着这一理论被重新审视,有了更多的可信度,比如在媒体上。然后它进入了政治,像马可·卢比奥这样的共和党人,指责你淡化了实验室泄密的想法。林赛·格雷厄姆、兰德·保罗给你写了一封信,要你回答。你对他们的回应是什么?我很想知道,你是说这是一种可能性,还是说可能性很小?

福奇:是的,当然了。我一遍又一遍地重复我的表态,如果你回顾一下1月31日,当时一些病毒学家找到我,说,有一种可能性,我们应该仔细地研究一下。他说,“我们真的想知道,我们应该怎么做?” 他们在征求我的意见。而我说,“好吧,让我们保持开放的心态。”

所以从一开始,我就召集了一批国际人士,其中一位是我的好朋友,也是一位非常老练的科学家。杰里米·法拉尔和我们一起,我们请他去联系世界卫生组织,告知他们此事。我让卫生和人类服务部的领导层都知道了。因此,这就是为什么当人们说,他对公众隐瞒此事时,我感到沮丧的原因。看看事实吧,事实表明我没有。

斯威舍:确实发生的一件事是人们痛斥了汤姆·科顿,他很早就指出了这种可能性。我的意思是,当你真正去看他说的话时,他并没有特别政治化。他是在谈论这种可能性,他是否被卷入了同样的事情?

注:汤姆·科顿是美国共和党人,最早指称病毒源自武汉实验室。

福奇:我实际上不记得他是在什么情况下说的,但我认为当一个人真诚地出来说,“我有一些怀疑,我想进一步追究这个问题”,这与我们所说的没有什么不一致的。现在,斯威舍,从你陈述的方式来看,如果他说,让我们研究一下,我对科顿说的话没有异议,。

当一些人把这个问题弄到了政治舞台上,说,啊,你在这个问题上撒了谎,它必须是这样,毫无疑问是这样。他们不知道自己在说什么,当他们这么说的时候,这就成了一个政治问题。

斯威舍:好吧,那我就接着说说你的邮件。BuzzFeed和《华盛顿邮报》最近公布了你从2020年1月到6月的数千封电子邮件,这让你的批评者,特别是右派,有了更多的素材。你对马克·扎克伯格的邮件更改更是火上浇油。众议员吉姆·乔丹和詹姆斯·科默以及参议员玛莎·布莱克本都指称你与Facebook合作审查言论。你在笑我,对吗?

福奇:(笑)不,不,我笑的原因是,卡拉,因为这些电子邮件中的每一封都可以用完全正常、完全无辜、完全光明正大的方式来解释。

斯威舍:你想在你的Instagram上寻求帮助吗?当时发生了什么?

福奇:没有,没有。好吧,我不知道是谁删减了邮件。当人们要我的电子邮件时,我不会翻看我的电子邮件然后说,“好吧,我给你这个,然后删掉那个”,这完全不受我控制。所以,你想知道这封邮件到底是关于什么的?嘿,来吧,我要大爆料了。

马克说,“嘿,有什么我们可以做的,帮助把信息传出去,正确的公共卫生信息?我的Facebook是一个非常重要的媒介。我可以帮忙吗?事实上,如果你们没有足够的资源和资金来做一些你们想做的事情,找我就好。”这是你能想象到的最友好、最无辜的一封邮件。

斯威舍:所以不是关于是否审查与新冠有关的言论,而是其他的事情。

福奇:哦,绝对是,100%。任何这样的想法都是完全的阴谋论和完全的空想。

斯威舍:在这些邮件被公布之前,你是否感觉到这些邮件将被公布?

福奇:事实上,我收到了很多关于信息自由的请求。我的意思是,这是一个大机构。我们是一个非常显眼的团体。坦白地说,我不知道有成千上万的电子邮件被发送出去。我甚至不知道这件事。但是我并不担心,因为我从来没有在这些邮件中说过我担心的事情。

但是,我知道它一旦被传出去,它将被极右的、激进的人非常仔细地审查,他们显然试图诋毁我,毫无疑问这是政治。这很清楚。这是反科学的,也是反我的。我对自己说,很可能,他们会从电子邮件中抽出一些句子,或者断章取义,或者把一封完全无辜的电子邮件,在歪曲的解释中,只显示它的一个方面,我们知道有人在这么做。

斯威舍:对,所以在2020年2月,你建议前卫生和公共服务部长西尔维娅·伯维尔在旅行时不需要戴口罩,特别是她飞往一个低风险地点。这是人们正在关注的事情。这里让我澄清一下,我的兄弟,他也是一名医生,当时也对我说了同样的话,(口罩)可能也没有什么帮助之类的,口罩应该留给医护人员,我兄弟是一位麻醉师。那么,事后看来,你是否后悔,你应该在对这些问题发表评论之前等一等?

福奇:好的,斯威舍,请允许我解释一下,另外还有一件事,被那些只想人身攻击的人传来传去,坦率地说,他们不知道自己在说什么。在早期,当我们讨论口罩和你是否应该戴口罩的时候,当时美国的感染非常、非常少。

有三个方面决定了这一讨论。第一,我们在情况室被告知,口罩将出现短缺,因为每个人都出去买口罩,人人想买N95口罩。考虑到个人防护设备,我们不想造成绝对需要口罩的医疗机构得不到口罩的情况。

第二点,在当时,没有真正的证据表明,在医院以外的环境中佩戴口罩能够保护你。

第三,我们当时不知道大约一半或更多的感染是由没有症状的人传播的。

这三件事,请记住。

在我对西尔维娅说你不一定需要戴口罩的时候,在我甚至公开说你不需要戴口罩的时候,你知道谁同意我的观点?整个美国疾病控制和预防中心和外科医生。

然而,现在这成了反对福奇的理由。好了,现在让我们快进。在随后的一两个月里,当我改变说,每个人都应该戴上口罩时,情况有哪些变化?

第一,我们发现口罩并不缺,因为布质口罩同样有效。第二,发表的分析报告首次表明,你猜怎么着?在医院环境之外,口罩可以保护你,防止你传播。第三,我们惊奇地发现,大约50%的感染是由那些甚至不知道自己被感染的人传播的。

因此,这就是我改变主意的原因。因此,那些人身攻击的人说,啊,福奇误导了我们。他一开始说不戴口罩,然后他又说要戴口罩。好吧,让我给你一个提示:这就是科学工作的方式,我们通过掌握的数据说话。

作为一个科学家,你必须根据数据来发展你的观点和建议,所以它会不断地发展,这就是科学的本质。它是一个自我纠正的过程,这就是为什么我说那些因此而批评我的人实际上是在批评科学。这不是我个人的变化无常,这是一个科学变化,因为数据改变了,所以建议改变了。

斯威舍:对,我在想的一件事是,公共卫生的理念是不断发展的,对吧?但这在现在这种嘈杂的文化中是不可能的。有没有其他的方法来解决公共卫生问题?因为大多数情况下,人们相信你说的话。

如果你说我犯了一个错误,或者事情发生了变化,人们就会接受它。他们现在不接受了。所以你现在看来,你当时是在公共卫生方面犯了错,还是仅仅没有足够的信息?

福奇:如果你处理的是不断变化的信息,你就会出错。我的意思是,如果突然间,我开始说吸烟对你的健康没有害处,那就大错特错了,因为所有的数据都表明吸烟对你的健康有很大的害处。

但是当你在处理一个快速发展的疫情时,事情就不一样了,所以这不是一个错误,这是一个根据你所拥有的数据,并以足够的谦逊和灵活来改变对策的问题。因此,当时说,你不一定需要戴口罩,是不是错了,那么,根据我们现在知道的情况,那肯定是错的,但是根据我们当时知道的情况,这并没有错。

斯威舍:而当你在处理一个有政治因素的、不断变化的情况时,情况就更糟糕了。

福奇:是的,政治给整个事情蒙上了阴影。我的意思是,这很明显。我知道在这次采访中,你不能以任何方式,偏袒任何一方。但是,现在发生的那些胡言乱语,那些被传来传去的东西,说什么刑事指控,说我双手沾满鲜血,看在上帝的份上,他们都在说些什么啊?

斯威舍:你感到惊讶吗?你认为特朗普总统卸任后,这一切就会停止吗?

福奇:不会。

斯威舍:或者说你觉得它将变得更糟?

福奇:不,我不认为它会停止,因为那些在撒谎的人,他们现在为什么要停止撒谎?

斯威舍:是的。让我说清楚,罗杰·斯通最近把你比作希特勒,州长罗恩·德桑蒂斯表示,佛罗里达州选择了“自由而不是水龙头”,当你谈到人身攻击时,你怎么看待使用你的名字来表示独裁控制或精神控制的行为,或者你觉得他们认为你在干什么?(注:福奇名字英文发音和水龙头类似,有画家画了丑化福奇的漫画,画中把福奇画成了一个水龙头)

福奇:斯威舍,我所做的是,我是一名公共卫生官员和科学家,我整整50年的医学生涯,其中40年是在公共卫生领域,致力于拯救生命,事实上,我拯救了数百万的生命。

因此,我所做的是专注于我的工作,而当我专注于我的工作时,我对那些赞美和谴责我的疯狂行为看得很淡。但是,另一个问题是,现在它变得很荒谬,而最困扰我的事情是它对我家庭的影响,我的意思是,收到死亡威胁,让我的女儿和妻子收到淫秽纸条和威胁性纸条,这一点儿也不好玩。所以我不能说这不会困扰我。

我的意思是,他们越是极端,就越能看出其政治性。福奇就像希特勒,福奇的手上沾满了血,你开什么玩笑?我的意思是,任何以冷静的方式思考这个问题的人都会说,这些人到底在说什么?这个人的一生都致力于拯救生命,而现在你却告诉我他像希特勒?行了伙计们,现实点吧。

斯威舍:当你作为这些事情的公众代言人向公众解释时,对公共卫生官员来说,代价是不是太大了?

福奇:好吧,我知道我的几个同事现在都不愿意在外面谈论任何事情了。这是有组织的,我的意思是,一些比我更有洞察力的人确信,这是一个有组织的行动,从本质上诋毁真相。真相已经消失了。我是指那些认为1月6日是对国会大厦礼品店友好访问的人,我的意思是,这完全是对现实的歪曲。

注:这里福奇开了个玩笑,他说的是1月6号支持特朗普的暴徒攻击国会大厦。

斯威舍:所以,当你说这是一个有组织的诋毁真相的行动,特别是关于你,你有证据证明他们正在这样做吗?你不采取行动吗?

福奇:不,我没有任何证据。是的,(没有采取行动因为)我没时间。在我看来,这真的相当奇怪,每个人都在说同样的谈话要点。一些人完全不知道他们在谈论的病毒学是什么,却在谈论弗林蛋白酶分裂位点。谁给你的谈话要点?

斯威舍:是的。

福奇:来吧。

斯威舍:我年纪足够大了,我经历了整个艾滋病危机,也知道你与之相关的令人难以置信的工作,你在艾滋病流行期间强烈反对里根政府,政府当时对这个边缘化的群体的行动相当缓慢,然后你又在疫情期间反对特朗普。你如何比较这两个政治时代?

福奇:是的,它们非常不同。

斯威舍:怎么个不同法?

福奇:我的意思是,区别很明显。我的意思是,早在里根政府时期,当他没有像我希望的那样使用讲坛来呼吁人们关注新的爆发,而且他身边的人显然是恐同性恋的,这是一个艰难的局面。尽管我不同意他们的做法,但他们从未真正完全违反该组织的信条。他们尊重政府,尊重国会,尊重司法部门,这是政府应该做的工作,现在所发生的完全是不同的,对我来说,坦率地说,这对我们的民主是可怕的。

斯威舍:因此,在整个疫情的大背景下,政治分歧已经影响到了一切,从戴口罩到疫苗的犹豫不决,你认为这种分歧是可以克服的,还是我们已经没法克服了?您的希望是什么?是社交媒体必须被拉回来吗?

福奇:我不确定我们将如何摆脱这种局面。我确实知道,社交媒体可以成为传播重要积极信息的方式,但是被放在上面的垃圾也是令人恐惧的,它们是如此的扭曲,人们阅读它、跟随它。我知道人们喜欢它。我没有推特账户,所以我不太理解。

斯威舍:你使用Facebook吗?

福奇:不,我不用。我的意思是,说到社交媒体,你就找错人了。

斯威舍:上面有很多关于你的信息,只是让你知道,仅供参考。

福奇:是的,我听说过,我的意思是,有时他们把它放在我面前,但现在我甚至不想再看它,所以,对于那些认为可以用它来影响我的人,对不起,我不看的。

斯威舍:你对Facebook上的医疗虚假信息有什么看法,我对这个问题很感兴趣,马克问你他能做什么,那么面对这种医疗虚假信息,各平台应该怎么做?

福奇:是同样,斯威舍,如果我对我的专业领域之外的事情提出建议,我会受到批评的。我会坚持研究科学,我会坚持关注公共卫生,但我不知道如何纠正社交媒体上的错误信息,我不知道如何去做。

斯威舍:我确实认为他们需要在这方面做更多的事情。这是一件非常困难的事情,因为他们被赋予了管理整个社会的责任,而他们在这方面的表现非常糟糕,我们面临的问题是,他们没有能力完成这个任务,特别是Facebook。

我不确定他们应该做什么,也许是标签、罚款,但他们确实阻止人们获得他们需要的信息。但是,当你在谈论接下来的事情时,有什么是你担心的,接下来你会关注的?

福奇:是的,20年前,人们会问我同样的问题。如果你回顾一下记录,你就会发现我一直给出同样的答案。那就是如果出现一种新的病毒,一种呼吸道传播的病毒,它将从动物宿主跳到人类身上,它会有两个特点。第一,它通过呼吸道途径传播的效率很高。第二,它有很高的人类发病率和死亡率,而不幸的是,我们正在经历我最糟糕的噩梦。

斯威舍:那么,你有比最糟糕的噩梦更糟糕的经历吗?

福奇:不,实际上,现在,我想对自己说的是,如果现在发生了这种情况,那它还可能再次发生,它甚至有可能更糟糕。这是一种不寻常的病毒,因为大约有三分之一到百分之四十的人完全没有症状。然而,它却能够杀死60万美国人。我们从来没有遇到过这样的情况,对一半或者40%的人来说是一种良性的病毒,却能杀死这么多人。

因此,未来可能发生的情况是,会有一种大流行病,从本质上说,它的有害影响更加统一,我们有两种准备方式,你必须在全球层面上做好准备,拥有普遍的通信、监测标准,以及诊断能力。而且你必须在科学上进行投资,几十年来,我们对科学的投资使我们能够做到一些人认为不可能做到的事情,从1月份意识到一种新病毒到12月份的高效疫苗。

斯威舍:那么这种疫苗技术,例如mRNA,我们离研制同样的流感疫苗、HIV疫苗或癌症疫苗还有多远?

福奇:哦,当然,绝对的(更进一步)。我的意思是,其中的一个积极因素就是我们已经能够展示某些疫苗平台技术的非凡力量。可以肯定的是,它已经在HIV领域,在流感领域,在其他各种传染病领域得到了应用。因此,在SARS-CoV-2上取得巨大成功的技术,绝对会使我们在其他传染病上领先一步。

斯威舍:对。那么,最后一个问题。如果你能回到2020年2月,在你现在所知道的情况下,你会改变的一个决定是什么?我知道这很容易说出口,即使不知道你现在知道什么。

福奇:好吧,如果以我现在所知道的信息,斯威舍,但我不认为它会起作用,因为我不认为我能说服任何人。让我们回到第一个案例,是1月21日。当我们进入(疫情)。

斯威舍:可能更早。

福奇:是的,我们没有认识到这一点,对。如果我们当时说,让我们封锁,如果我这么说,人们会把我看成是疯子。你是在说为了17个病例关闭政府吗?不可能。但是回头看,如果是这样的话,可能会阻止这一切?本来可以的。但社会是不可能接受的。

即使是现在,当我们有绝对的证据证明这种病毒已经杀死了60万美国人的时候,我们仍然有人不愿意接种疫苗。

斯威舍:是的,我的一个亲戚(不愿意接种)。这是非常令人不安的,我甚至不知道在这个时候该说什么。我该对这位亲戚说什么呢,他说,群体免疫,我不会生病的。我还能说什么呢?

福奇:让我说清楚,斯威舍,我的意思是,我相信,有很多不想接种疫苗的人,他们没有什么问题,们只是需要更多的信息,所以你知道达到群体免疫的最好方法是什么吗?就是接种疫苗。