《纽约客》杂志的深度报道记录了新晋国会议员马克斯韦尔·弗罗斯特进入华盛顿特区的经历,以及和他对这个国家的新愿景。这位来自佛罗里达州的第一个95后(Z世代)国会议员,以大胆变革的承诺赢得了他的席位。他能在分裂严重的众议院中实现这一承诺吗?

上周二中午前,麦克斯韦·亚历杭德罗·弗罗斯特走进国会大厦,参加国会的第一次会议。

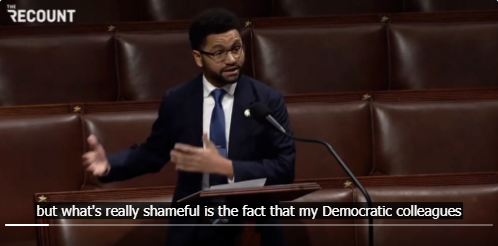

他身着平整的海军蓝西服,衣襟上别着一个镀金的胸针,与其他新当选的民主党人一起来到众议院会议厅东侧。25岁的弗罗斯特是国会第一位非裔-古巴裔和Z世代成员。

弗罗斯特以近20个百分点的优势,赢得了他在佛罗里达州第十国会区的席位,这个地区包括奥兰多的大部分地区。选举之后不到两个月后,共和党人期待已久的权力过渡的到来,他们在众议院以多出四个席位成为微弱多数(注:成为多数党需 218 席,共和党拿下222席)。

但是,首先,需要进行唱名表决。众议院书记员谢丽尔·约翰逊在讲台上宣布:“根据法律和先例,下一个议程是选举议长”。

每个党派都介绍了自己的被提名人,共和党人称赞加利福尼亚州的麦卡锡是一位将“拯救美利坚合众国”的领导人,而民主党人则联合起来支持纽约州的哈基姆·杰弗里斯,他是第一位被提名担任这一职务的黑人议员,宣称他是“一位将人民置于政治之上的议长”。

当众议院的430名议员一个接一个地投票时,会场上出现了紧张的寂静。一些人利用这个时间发表自己的政治声明,但弗罗斯特有他自己的想法。他后来告诉我,“我所想的是,不要麦卡锡,不要麦卡锡,不要麦卡锡”。

当轮到他的时候,弗罗斯特从他的座位上跃起,在犹豫了一会儿之后,大喊:“杰弗里斯!”

共和党人并没有给麦卡锡带来他所期待的快速胜利。19人拒绝支持他担任议长,这导致需要进行第二轮投票,这是近一个世纪以来从未发生过的事件。对弗罗斯特来说,这表明共和党内的“极右翼、法西斯主义者和特朗普支持者”一派已经变得多么有恃无恐。

他在投票间隙对我说:“他们可以强行推进他们想做的事”。

在第二轮投票产生了类似的结果后,弗罗斯特让他的妹妹玛丽亚(她在旁听席上观看投票过程),一起到连接国会大厦和附近众议院办公楼的地下通道走一走。

弗罗斯特和玛丽亚走过一条长长的大理石走廊,然后在第三轮投票开始前匆匆赶往他的办公室,又匆匆返回。玛丽亚是一个22岁爽朗的女子,她说,“麦克斯韦总是带着我进行小冒险”,她试图跟上她哥哥的快速步伐。玛丽亚补充说,这是“最好的一次”。

当这对兄妹挤进国会大厦的电梯时,一位年轻的工作人员一眼就认出了弗罗斯特。这个身穿马甲的年轻人说,“议员先生,我很高兴你来了……我都没法表达我有多激动。”

弗罗斯特微笑着回应,“很高兴见到你”。然后大门打开,那人消失在人群中。

这些交流对弗罗斯特来说越来越熟悉,但他仍然不习惯它们的正式性。他说,“这很疯狂,因为我还不是国会议员”。

当我们走到他的办公室时,他说,“我有一个奇怪的头衔——国会议员”。

自中期选举以来,弗罗斯特几乎没有时间来安排新生活。在秋季的新议员介绍会上,他见到了即将上任的一班众议员。不久之后,他选择了办公室,并确定了他在华盛顿的居住地点。

然后,他飞往佐治亚州为拉斐尔·瓦诺克竞选,后来又回到奥兰多,没花多少时间就在在那里找到了一个办公室。

在新年前夕,弗罗斯特和他的女友一起跳上了飞往华盛顿的飞机。和其他同事一样,他仍在熟悉国会山迷宫般的道路。当他在国会朗沃斯办公大楼(他的办公室在那里)坐错电梯时,一位友好的现任议员帮助了他。

他之前遇到的众议员伊尔汗·奥马尔说:“麦克斯韦,是另一部。”

几分钟后,弗罗斯特来到他的办公室,发现一些他最亲密的高中朋友在他的办公桌周围扎营了。他们从佛罗里达、亚利桑那和纽约赶来观看他宣誓就职。房间里的气氛很热烈。但弗罗斯特来解释说,在选出议长之前,他和他的任何同僚都不会上任。

弗罗斯特站在门边说:“我希望今天会上任。你们可以自行决定是走还是留下来。但这都需要几个小时”。然后他说,第三轮投票即将开始,他需要赶回众议院会议室。

他的一个朋友说:“玩得开心!”

另一个人喊道:“不要说麦卡锡”。这引来一阵笑声。“实际上,也许说出来,这样就可以结束了!”

当弗罗斯特第一次有竞选的想法时,他最初的反应是“当然不”。那是2021年的夏天,弗罗斯特是“为我们的生命而游行”的全国组织主任,他致力于在全国促进关于枪支暴力的“文化对话”。这需要通过抗议活动、音乐表演以及美国年轻人能够找到的共同目标并倡导枪支管制立法的集会,使由帕克兰枪击案产生的运动能保持活力。

参与奥兰多政治活动的人告诉弗罗斯特,像他这样的人竞选到国会中去,会对运动有帮助。他当时没有说出来,但“他们在他心中埋下了一颗种子”。

弗罗斯特与他最亲密的知己,他的父母和导师,还有他的女朋友和他的爵士乐队的指挥一起酝酿了这个想法,然后与几十个社区领导人进行了交谈。其中一个人告诉他:“你应该看看你的人生起点”。这是弗罗斯特铭记在心头的建议。

1997年,弗罗斯特在出生时就被一对居住在奥兰多的夫妇收养。他的养父帕特里克是一位出生在堪萨斯州的音乐家,大学生工作时在百货公司里遇到了他的养母,古巴人玛丽莎。

玛丽莎从六十年代起就住在佛罗里达,当时她、她的父母和她的妹妹与数十万古巴人一起被从古巴岛上空运出来,逃离卡斯特罗政权。这是“自由航班”的一部分,是美国的一项重要难民计划。

他们全家搬到了奥兰多郊区的梅朵森林,弗罗斯特和他的妹妹在那里长大。在他童年时代,弗罗斯特在家里主要讲西班牙语,并且总是与他的古巴祖母耶亚在一起。当他的母亲(一名特殊教育教师)在工作时,她从迈阿密赶来照顾他。弗罗斯特深情地说道,“耶亚也是我的父母之一”。

从耶亚那里,他了解到移民人生的局限性。当他的祖母第一次来到佛罗里达州时,她同时做了多份工作,通常是在工厂或家庭清洁工作,每份工作的时薪约为1美元。弗罗斯特说,“没有任何保护措施”,并补充说耶亚直到老年身体都带着伤痕,“她不得不满足于一个版本不同的美国梦,她比较容易实现的那个。”

青少年时期,弗罗斯特经常去佛罗里达州希亚利亚探望他的祖母,她住在公共住房里。他认识了法比奥,一位年长的追求者,法比奥会给祖母送花和瓜果酥饼,但并没有多大效果。

弗罗斯特和祖母会一起看电视节目《El Show de Fernando Hidalgo》,由受欢迎的古巴主持人和他的裸露舞者组成的团队主演。弗罗斯特说,“我会脱下衬衫,假装成其中之一,祖母会笑得要死”。

晚上,他会在祖母床前跪下,一起祈祷。弗罗斯特会用西班牙语开玩笑,“我要为法比奥祷告”,让一天在笑声中结束。

弗罗斯特与耶亚的亲密关系培养了他的认同感。他说:“直到那一刻,我才说我是古巴人”。

但他还没有完全接受这个身份,“当有人说我是黑人时,我会说,‘不,不,不,我的皮肤是棕色的’。我有很重的反黑人情绪扎根在内心深处”。

随着时间的推移,弗罗斯特试图摆脱他从拉丁裔和美国文化中吸收的反黑人偏见。他开始与奥兰多的其他黑人孩子混在一起,他们挑战了他对自我的理解。

他说:“当我有了这种独立性,可以去我想去的地方时,我就能进入新的空间了。说实话,这些空间很多都是音乐会和音乐。”

弗罗斯特的音乐家父亲在他7岁时给他买了第一套鼓,他从父亲那里了解到,音乐可以是解放性和启示性的。在他十几岁的时候,他成立了一个爵士乐队。

2012年的一个星期五,当弗罗斯特与他的乐队成员在演出前吃饭时,附近的电视屏幕上开始新闻报道。他回忆说:“我们正在说话,然后整个餐厅陷入沉默”。那一天,一名枪手在康涅狄格州的桑迪胡克小学开火,杀死了26名儿童和教育工作者。六七岁的孩子流着眼泪被惊恐地护送出一所小学的画面,让弗罗斯特感到不安和恐惧。

弗罗斯特说:“我以前从未见过这样的事情……我记得我没有演奏好,因为我一直在环顾出口处。我当时真的很害怕。”

弗罗斯特后来在网上发现有人计划参加在华盛顿为桑迪胡克家庭举行的守夜活动,并游说国会。他决定加入。

在国会山,弗罗斯特跟随了一些家庭与参议员和众议员的会面。守夜结束后,这群人在一家酒店的游泳池周围聚会,他们一边聊天一边把脚伸进水里。

正是在那里,弗罗斯特遇到了马修·索托,他是在桑迪胡克被杀害的教师之一维多利亚的弟弟。

弗罗斯特说,看到一个十几岁的孩子,“有着60岁老人的举止,永远改变了我的生活”。他决心为“一个没有人需要像我看到马修那样感受的世界”而奋斗,这段经历使他的政治活动家生涯开始了。

2015年,弗罗斯特在希拉里的竞选活动中工作,四年后,他又成为桑德斯竞选活动的工作人员。他还参与了ACLU(美国公民自由联盟),并加入了“为我们的生命游行”,正如他的继任者盖比·萨拉扎所说,他在那里以“用爱领导,并试图将那些最脆弱的人置于中心”而闻名。

弗罗斯特的出身故事,要求他回答一个他多年来一直忽视的问题。他告诉我:“我出生时情况相当糟糕,所以就被人收养了。我从未关心过要了解更多”。

但弗罗斯特周围的人建议他找出他的亲生母亲是谁,这不仅是为了他自己,也是为了确保没有一个诋毁他的人先这样做。

当他找到养父母时,玛丽莎告诉他,他的生母是一个朋友的朋友。他的养父母一直在努力生孩子,而他的生母也没有能力抚养孩子。由于好奇想了解更多,弗罗斯特在脸书上查找了她的资料,并对他生母的照片感到惊叹。

弗罗斯特回忆说,“我从未见过跟我这么像的人”。

他的养父母是白皮肤,当他滚动浏览她的脸书页面时,他愣住了。弗罗斯特和他的生母有一个共同的朋友:他十年的理发师克里斯·迪恩。

弗罗斯特给迪恩发了其中一张有照片的短信:“嘿,你认识这个人吗?”

几分钟内,迪恩就给他打电话,问他怎么认识她。弗罗斯特说,“哥们,这是我的亲生母亲”。

片刻的沉默后,迪恩回答:“我曾经和你妈妈住在一起”。

在九十年代,她和迪恩曾与另一名男子合租一个公寓。迪恩后来告诉我:“我们住的地方是公寓的一小部分,我们大概只有一个沙发,每天都在拼命找吃的”。

他回忆说,他们周围的人通过喝酒和吸毒来应对压力。

迪恩已经与弗罗斯特的生母失去了联系,但在社交媒体上仍是朋友。弗罗斯特请他向生母做介绍。迪恩写道:“马克斯已经准备好来找你”。

在第一次持续了约一个小时的电话交谈中,弗罗斯特的生母告诉他,他是八个兄弟姐妹中的一个。她和他的生父是海地人,已经分开多年了。

弗罗斯特回忆说,她说“他可能已经去世了”。正如弗罗斯特后来在他的第一个竞选广告中所说的那样,她在生下他时“处于人生中最脆弱的时刻。这个系统已经把她妖魔化并遗忘了。”

他向选民承诺,自己将采取完全相反的做法:将他们的安全和福祉放在首位。在奥兰多,这个地区面临着一系列的暴力事件,以及不断上升的驱逐租客、没收住房拍卖抵债和无家可归者,特别是在年轻人中。

弗罗斯特在从全民医疗保险到绿色新政等问题上,充满激情地采取了进步主义的立场。他承诺要为结束枪支暴力而努力,并忠实地代表其他Z世代的人,或者正如他所看到的,这个国家的 “大规模枪击的一代”。

在少数志愿者的帮助下,弗罗斯特在Airbnb里发起了他的竞选活动,他在离开之前的出租公寓后暂住在那里。当他们也无能为力支付Airbnb的租金时,他们就搬到了他的竞选经理所住的大楼里的一个公共区域。

他的经理凯文·拉塔回忆说:“至少我们有一张台球桌”。

为了维持生计,弗罗斯特在晚上开着一辆黄色的起亚秀尔做优步司机,这个工作能帮他支付账单。

数据公司Grassroots Analytics的成员梅根·麦卡尼斯皮回忆说,弗罗斯特当时面临的主要挑战是:他有足够的钱去赢得竞选吗?

正如为弗罗斯特提供建议的麦卡尼斯皮所说,他的竞选活动陷入了一个鸡和蛋孰先孰后的问题,即“有钱才能获得支持,更多的支持才能带来更多的钱”。

随着时间的推移,捐款开始源源不断地涌入,包括地方官员和全国知名人士,如伯尼·桑德斯和伊丽莎白·沃伦的支持也随之而来。到初选时,弗罗斯特从10名民主党候选人中脱颖而出,竞选对手包括一名州参议员和两名前国会议员。

到选举日,他已经筹集了200多万美元,大部分来自选民,他们平均为他的竞选活动捐款为31美元。

声名狼藉的加密货币金融家山姆·班克曼-弗里德,也直接向弗罗斯特的竞选活动捐赠了2900美元,他支持的一个超级政治行动委员会为弗罗斯特花费了近百万美元。班克曼·弗里德被起诉后,弗罗斯特将这2900美元捐给了慈善机构。

弗罗斯特说:“我不想也不需要那些骗取工薪阶层的人的支持,我将努力清除政治上的黑钱。”

他的朋友尼亚·洛威尔说,在弗罗斯特身上,年轻的佛罗里达人看到了一位他们能够认同的候选人。洛威尔补充说,“我不希望冒犯其他成员(政客),但他们在年龄和纳税级别上离我们有点远。现在我们有了一个像我们一样的人掌权了,他知道我们正在经历什么”。

上周二晚上,在第三轮议长投票结束后,弗罗斯特回到了他的办公室,那里基本上是空的。桌子上放着一堆名片,这些名片来自工会、宣传团体和游说者,他们在那天过来与他会面。还有一个装满物品的手提箱有待拆封,以及一些书,大多是关于奥兰多的,装饰着靠近入口处的一些空荡荡的书架。

在弗罗斯特的新办公桌旁挂着一件艺术品。那是一块大画布,占据了整面墙,上面并排着两幅肖像:一幅是弗罗斯特,另一幅是华金·奥利弗,他是一名17岁的学生,近五年前在帕克兰的马乔里·斯通曼·道格拉斯高中被杀。

这幅作品是奥利弗的父亲曼努埃尔的礼物,他在弗罗斯特的竞选期间画了这幅画。作品的中心是这些字:“拯救生命的时刻!所以,要么一起来,要么不要挡着我们前进的道路!”

弗罗斯特把这看作是他在华盛顿的终极目标,象征着他在那里所代表的东西。对曼努埃尔来说,自从他的儿子去世后,他一直站在反枪支暴力运动的最前沿,它具有个人意义。

曼努埃尔告诉我:“这是一个旨在持久的形象……是死去的华金·奥利弗对麦克斯韦、他的人民以及任何踏入这个办公室的成员的一个日常的、活生生的提醒。”

弗罗斯特如何能够不辜负这一点,或他这一代人的任何期望,是围绕他任期的主要问题。

他在国会的最初几天,就看到了这个机构的许多缺点。经过自十八世纪中期以来最长的一次共十五轮投票,众议院仍然无法完成选择议长的基本任务。一轮又一轮,当共和党人参与和破坏谈判时,民主党人在一旁观望。

到周五深夜,当场面演变成争吵,甚至是一次突然的肢体冲突时,弗罗斯特忍不住问其他议员们,这是否是他们在国会看到的“最疯狂的事情”。

答案是否定的,1月6日的叛乱才是。

凌晨两点后,弗罗斯特走出众议院会议厅,最终宣誓就职。他认为他在国会的第一个星期,将是“未来两年的缩影”。但他作为组织者的工作让他知道,不积跬步,无以至千里。

“我一直在思考很多问题。我们能以两党合作的方式完成哪些事情?我们如何能在没有尖锐对立的领域做一些事?我们如何支持那些也许今年不会通过,但真正为未来定下基调的立法?”

他后来告诉我。他现在的工作和过去的有相似之处,核心是关于说服人们和获得他们的支持,无论是对一项事业还是一项法案。

但是,弗罗斯特预计,这一切都不会在一夜之间发生。

他说:“如果你期盼的是在2023年开始并在2024年结束,你可能会非常失望。但我考虑的事情不仅仅是两年或四年的任期。当你这样思考问题时,它会给你带来更多的希望,因为你会得到一个真正全面的进步主义立法运动图景。”