17年前,SARS不仅横扫中国,也在遥远的加拿大肆虐。短短一个月内,由一个“超级传播者”触发了亚洲以外最严重的SARS疫情。

当SARS首次在中国南部出现时,它对加拿大人来说是一个谜——没法快速测试来确诊,不知道它如何传播,也不知道如何治疗。由于没有明确的程序来筛选病人或保护自己不受感染,加拿大的医护人员面临巨大压力,充满恐惧,甚至宁愿辞职。

SARS疫情在多伦多爆发的第一阶段,主要影响了四家医院的医护人员、患者及其来访者。第二阶段主要发生在单个病房的工作人员和访客中。在整个链条中,“超级传播者”在其中扮演了重要角色。

两轮SARS疫情,加拿大共确诊375例SARS,45%为医护人员,死亡44例,病死率高达12%。多伦多地区隔离了大批居民。

由于没有完善的重大疫情应急反应系统,面对来势汹汹的SARS疫情,安大略省的公共卫生系统几乎到了崩溃的边缘,到处是漏洞,公共卫生部门与医院之间欠缺沟通,医疗人员疲于奔命。

加拿大安大略省公共卫生应急准备和响应传染病部门主管布莱恩·施瓦茨博士曾表示,“2003年爆发的SARS疫情从公众的角度来看,当然也包括医疗系统内部,都是极其可怕、极其严重的创伤。”

“超级传播者”造成医院内传播

最初的“传播者”是一个老太太,她无意中传播给了自己的家人。

2003年2月18日至21日,78岁的加拿大居民关姓老太太与她的丈夫在香港度假,并入住九龙的一间酒店。有报道说,她在此酒店期间曾与一名中国医院来港的刘姓教授擦肩而过。

关太太于2月23日返回多伦多,而此前一天,那名刘姓教授已经住进了医院。

关太太回家后开始出现症状,并于3月5日在家中死亡。在她生病期间,包括她儿子(病例A)在内的家庭成员在家中护理。病例A于2月27日发病,并于3月7日转诊到医院。

3月7日,A病例出现严重呼吸系统症状后,病毒开始在医院内传播。他被安置在急诊科的一般观察区,接受雾化沙丁胺醇治疗。在这段时间里,SARS传染给了急诊室的另外两个病人(病例B和C)。B病例在1.5米外与A例相邻的床上,用帘子隔开,曾出现快速房颤的B病例9小时后从急诊室出院回家。C病例因胸腔积液而出现呼吸急促,距离A例约5米,转院至医院病房,3月10日出院回家。三个病人由同一个护士照顾。

病例A在向急诊科报告后18小时被短暂地转移到医疗单位,然后转移到重症监护室(ICU)。三小时后,由于肺结核被列入鉴别诊断,他被隔离。3月10日,负责病例A的ICU工作人员实施了接触和液滴预防措施,病人一直隔离到3月13日死亡。

病例A的家人于3月8日、9日和10日到ICU探望了他。在此期间,一些家庭成员发烧,两人出现呼吸系统症状。3月9日和3月11日分别对家属进行了胸片检查。4名成员的放射片异常,并被要求随时戴上口罩,进出重症监护室时洗手,并限制他们去重症监护室的次数。

失控:众多院内感染事件发生

3月12日,世界卫生组织发出警示,严重的呼吸系统综合症正在河内、越南和香港的医护人员中传播。该警示已转发给多伦多的传染病和急诊科医师。

第二天,病例A死亡,很明显,其他几个家庭成员的病情也在恶化。有关临床医生和当地公共卫生部门怀疑该家庭的疾病可能与香港报道的非典型肺炎病例有关。3月13日,四名家庭成员被送入三所不同的医院,3月14日,另一名家庭成员被送入医院。所有患者均采取空气、飞沫和接触预防措施。入院后,这些病例没有进一步传播。

但这只是部分阻断,另外一个“超级传播者”B随即开始发挥其破坏性。

病例B于3月10日出现发热,也就是在急诊部门接触病例A 3天后出院。在接下来的5天内出现呼吸道症状。3月16日,他被两名急诊医疗服务人员带到医院,他们没有立即采取接触和液滴预防措施。急诊室内采取了空气、接触和液滴预防措施,9个小时后病例B被转移到ICU的隔离室。他的妻子于3月16日患病。她于3月16日在B病例所在的急诊室(未采取任何预防措施),并于3月21日在ICU拜访了他(已采取了预防措施)。他当天晚些时候死亡。感染还传播到了病例B的其他三名家庭成员中。

3月16日,与病例B及其妻子接触的许多人患上了SARS,包括将他带到医院的2名护理人员、1名消防员、5名急诊科人员、1名其他医院工作人员、2名急诊科患者,1名在B病例期间在急诊科工作的管家,与病例B同时在急诊室就诊者7例(症状发生于3月19日至26日)。

至此,“超级传播者”B不仅撂倒了自己的妻子,还撂倒了另外19人。

更糟糕的是,16名医院工作人员、来访者和患者又传染给8名家庭成员和8名其他家庭联系人。

让人意外的是,即使是佩戴了防护设备,采取了预防措施,仍防不胜防,仍有医院工作人员中招。

在ICU,病例B的机械通气插管是由一名戴着手术面罩、手术服和手套的医生操作的。他随后感染了SARS,并传染给了他的一名家庭成员。3名ICU护士在插管时采取了液滴和接触预防措施,在3月18日至20日期间出现早期症状。其中一个把感染传染给了一个家庭成员。

3月13日,病例C因心肌梗塞症状发病,由医护人员送至医院。由于不清楚他在3月7日与A病例有过接触,因此医院方面出现疏忽,没有将其隔离,也没有采取其他预防措施。他被送入冠状动脉监护室(CCU)住了3天,然后转到另一家医院进行肾透析。

他一直住在另一家医院,直到3月29日去世。

随后SARS开始在该医院内传播。这一次也是撂倒了一批人,其中包括病例C的妻子,她于3月26日生病。其他被感染的人包括:急诊室的1名患者、3名急诊室工作人员、1名在急诊室工作的管家(当病例C在场时)、1名医生、2名医院技术人员、2名CCU患者和7名CCU工作人员。其中一名将C病例送往医院的医护人员也病倒了。

还没有完——随后,该医院患病的工作人员进一步传染给他们的6名家属、1名病人、1名医务室工作人员和1名急诊室的其他护士。

安大略省宣布进入紧急状况

情况近乎失控!2003年3月23日,多伦多可用的负压房的数量正在耗尽。

在3月23日下午的4个小时内,该市一家慢性病护理机构西园医院(West Park Hospital)的工作人员在一座以前用来安置肺结核病人的闲置大楼里重新启用了25张床位。尽管西园的医生和护士做出了努力,斯卡伯勒格雷斯医院和西奈山医院的工作人员也提供了帮助,但合格的工作人员只能照顾14名病人。

面对越来越多的感染病例,安大略省政府于2003年3月25日根据《健康保护和促进法》将SARS列为一种可报告、可传染和致命的疾病。这一举措使公共卫生官员有权追踪感染者,并发布命令,防止他们从事可能传播新疾病的活动。省卫生厅启动了应急行动中心。

到2003年3月26日晚,西园医院和多伦多医院所有可用的负压室都已用尽;然而,10名需要入院治疗的斯卡伯勒病院工作人员在急诊室等候,其他生病的人则在家等候看病。

一夜之间,安大略省政府宣布了省级紧急状态,要求所有医院建立负压室,照顾SARS患者。

截至2003年3月25日,加拿大卫生部报告了19例SARS病例,其中安大略省18例,温哥华1例。

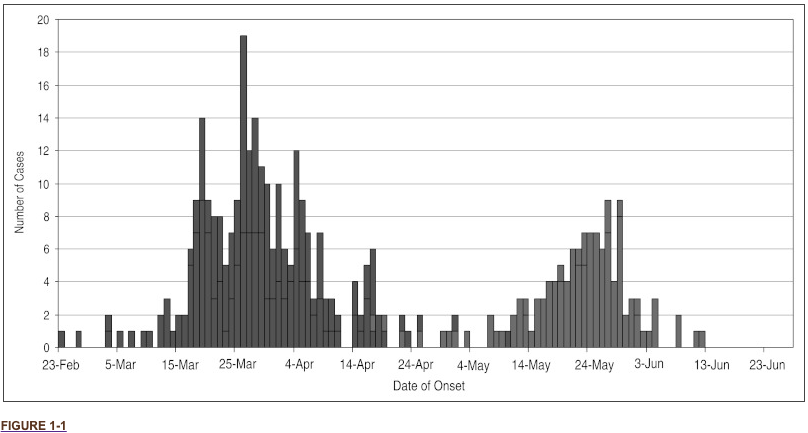

但事实上,截至当日,已有48名确诊为非典型肺炎的病人入院。更多的人开始感觉到症状,并随后被确定为SARS患者。后来的流行病曲线显示,这一时期是爆发的高峰期。3月19日,9名加拿大人患上了“疑似”非典型肺炎,这是最高的单日总数。综合“疑似”和“可能”病例来看,发病高峰为3月26日,3月25日至27日这3天发病高峰期。

安大略省政府于2003年3月26日宣布非典为省级紧急事件。根据《应急管理法》,政府有权指导和控制地方政府和设施,以确保提供必要的服务。

政府命令大多伦多地区(GTA)和西姆科县的所有医院启动“橙色代码”应急计划。“橙色代码”意味着相关医院暂停了非必要服务。他们还被要求限制访客,为潜在的非典患者建立隔离装置,并为暴露在外的工作人员穿上防护服(即:长袍、口罩和护目镜)。四天后,省政府官员扩大了安大略省所有医院的准入限制。

5月4日至5月中旬,加拿大再没有发现新病例。5月14日,世界卫生组织宣布把多伦多从SARS疫区名单中剔除。

人们普遍认为这意味着疫情已经结束。安大略省政府于5月17日解除了紧急状态,这与疾病得到控制的情况是一致的。有关指示继续强调卫生保健环境中加强感染控制做法的必要性。医院的橙色代码状态被撤销。

似乎病例总数达到了稳定的水平——140例可能感染,178例疑似感染。24名加拿大人死亡,全部在安大略省。

多伦多发生的两起SARS疫情及病例年龄分布。大多数病例在18岁至64岁之间,发生在医院的医疗工作者、患者和医院访客之间

第二阶段:又现“超级传播者”

本来以为可以松一口气,但是没料到,5月下旬多伦多再次爆发SARS疫情。

5月上旬和中旬,根据省控制SARS指示的建议,在除急诊部和ICU以外的所有医院区域,多伦多所有医院都停止了对没有呼吸症状的非SARS患者采取扩大的预防措施(即使用N95或同等呼吸机的常规接触预防措施)。此外,不再要求工作人员在全院常规佩戴口罩或呼吸器,也不再要求他们在吃饭时保持距离。

5月20日,多伦多一家康复医院的5名病人被报告患有高热症。4月22日至28日,这5名患者中有1名在北约克总医院(NYG)骨科病房住院,另1名在5月22日通过核酸扩增检测发现与SARS相关的SCoV。经调查,第二名病人于4月22日至28日在NYG医院骨科病房住院。在确认这些病例后,对NYG医院的肺炎病例进行了调查,在患者中发现了8例以前未发现的SARS病例。

与安大略省疫情第二阶段有关的第一名患者是一名96岁男子,他于3月22日因骨盆骨折入院。4月2日,他被转到骨科病房,在那里他发烧,胸片有浸润。尽管他最初似乎对抗菌治疗有反应,但在4月19日,他再次出现呼吸系统症状、发烧和腹泻。他与SARS患者或医护人员没有明显接触,吸入性肺炎和艰难梭菌相关性腹泻似乎是他症状的可能解释。

在随后的疫情调查中,与该患者密切相关的其他患者以及与这些患者相关的几名来访者和医护人员被确定患有SARS。至少有一名探访者在一名住院家庭成员发病前患病,另一名探访者被确定患有非典型肺炎,尽管他住院的妻子没有。

5月23日,NYG医院不再接受新病人,但新确诊的非典病人除外。不久,新的省级指令颁布,要求在大多伦多地区的几家医院提高感染控制预防措施的水平。NYG医院的医务人员被置于为期10天的隔离之下,并被指示避免在工作之外的公共场所出现,避免与朋友和家人亲密接触,以及在公共接触不可避免时戴口罩。截至6月9日,在NYG医院因感染而新增的79例SARS病例中,78例似乎是由5月23日之前的感染所致。

在第二波疫情中,多伦多卫生部门的反应有了提高,采取果断措施,包括提高感染控制预防措施的水平,让相关医护人员隔离等。因此,短短几天就遏制住了疫情。

但是,进入6月份,加拿大卫生官员表示,多伦多东部郊外的惠特比莱克里奇医院内至少有12起SARS疑似病例。此前,这所医院中已经至少有15名患者被怀疑在接受透析治疗时感染上了SARS病毒。

至此,多伦多成为亚洲以外惟一一处仍不断出现SARS病例的地区,到6月份,当局已经强制隔离650人。

反思:领导、协调不力

相关数据显示,在2002年至2003年SARS肆虐期间,全球共有8,098人先后感染该病毒并且有774名患者死亡,死者中有44名加拿大籍公民。

回望多伦多抗击SARS的历程,正如一些医疗界人士所指出的,当年加拿大的防备和应急反应“非常、非常简陋”。后来发布的一份加拿大联邦报告批评了对疫情的处理,指出领导、协调不力。

加拿大皇家内科医学院院士唐纳德·洛曾撰文指出,多伦多在严重急性呼吸系统综合症(SARS)方面的教训表明,这种疾病在医院内传播的速度极快,SARS超级传播者的危险不可低估,未及时发现的病例导致了高发病率、高死亡率。他指出,这种疾病完全是由接触受感染者引起的。传播主要发生在医疗卫生机构内或发生密切接触的情况下。在绝大多数病例中,传染源是通过呼吸道飞沫传播,有些病人感染性更强。

他认为,归根结底,严格遵守预防措施和执行这些措施,对多伦多遏制SARS疫情、确保医院工作人员和病人的安全至关重要。

17年后,当新型冠状病毒引发的肺炎疫情在中国爆发,或许勾起了一些加拿大人的恶梦。加拿大方面正密切关注。与上次应对SARS的被动情况相比,加拿大的一些传染病学专家认为,这次加拿大方面对疫情防控处于主动地位。

全球化时代也导致了风险的全球化。SARS等疫情引起了人们的恐惧和忧虑,疾病的无远弗届,更说明“地球村”的村民如何唇齿相依。

而每一次创伤都在提醒世人,采取透明、紧急应变、扩大合作等方式,才是应对危机的有效途径。这是笔者最想说的。(END)

文|Jenny