疫情后各主要央行的大幅加息,使市场的关注度从此前的通货膨胀逐渐转向可能的经济衰退。《经济学人》的分析认为,西方发达经济体经济增长疲软,除了有客观原因外,政党和政府不愿意再进行大刀阔斧的改革,去除经济发展中的阻力也是一个重要因素。此外,政策制定环境的变化和高水平的债务也束缚了政府的手脚。

这一年对西方来说,是不错的一年。

北约在对抗俄罗斯侵略方面的统一战线让观察人士感到惊讶。当中国遭遇毛时代以来最疲弱的增长时期之一时,美国经济却一路高歌猛进。始于2016年英国脱欧和特朗普当选美国总统的民粹主义浪潮,席卷富裕国家之后,现在看来可能已经达到顶峰。

然而,在世界的关注之外,富裕的民主国家面临着一个深刻而缓慢的问题:经济增长疲软。在疫情暴发前的一年,发达经济体的GDP增长不到2%。

高频率的测量表明,富裕国家的生产率(提高生活水平的最终来源)最多只是停滞不前,甚至可能正在下降。官方预测显示,到2027年,中等富裕国家的人均GDP年增长率将低于1.5%。加拿大和瑞士等地的数字将接近于零。

也许富裕国家注定增长疲软。许多国家人口快速老龄化。一旦劳动力市场向女性开放,大学教育民主化,一个重要的增长来源就会枯竭。许多唾手可得的技术成果,如抽水马桶、汽车和互联网,都已实现。

然而,这种增长问题是可以克服的。政策制定者可以让跨境贸易变得更容易,从而推动全球化。他们可以改革规划,使房屋建设成为可能,降低离谱的住房成本。他们可以欢迎移民来取代退休工人。所有这些改革都将提高增长率。

不幸的是,经济增长已经过时了。

根据我们对“宣言项目”(Manifesto Project)的数据分析,主要由富裕国家组成的经合组织国家的政党对增长的关注程度,只有上世纪80年代的一半(见下图)。此项目收集了几十年来政党宣言的信息。

例如,现代政治家不太可能像他们的前辈那样颂扬自由市场的好处。他们更有可能表达反增长情绪,比如积极提及政府对经济的控制。

当他们谈论经济增长时,政客们总是以一种不成熟的方式来谈论。1994年,英国影子大臣戈登•布朗(Gordon Brown)提到的“后新古典内生增长理论”遭到了嘲笑,但它至少表明了人们对这一问题的认真关注。

林登•约翰逊、玛格丽特•撒切尔和罗纳德•里根等政治家提出的政策,基于个人与国家关系的连贯理论。对GDP夸夸其谈的小圈子,如特朗普和利兹·特拉斯,提供的不过是重新升温的里根主义。

对增长的冷漠不仅仅是口头上的。英国暗示了更大规模的热情的丧失。在20世纪70年代,平均预算中包含的税收改革占GDP的2%。到2010年代末,政策的影响只有当时的一半。

哈佛大学已故经济学家阿尔贝托·阿莱西纳(Alberto Alesina)及其在国际货币基金组织和乔治城大学的同事于2020年发表的一篇论文,衡量了结构性改革(如法规变化)随着时间推移的重要性。

在20世纪80年代和90年代,发达经济体的政治家们实施了大量的政策,使他们在任时的经济更加繁荣。然而,到了2010年代,增长已经失去了吸引力,改革实际上陷入了停滞。

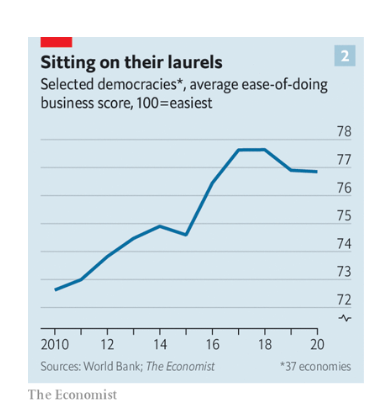

我们对世界银行数据的分析表明,近年来,这些国家改革进一步放缓,甚至可能出现逆转(见下图)。美国政府在2021年推出了1.2万项新规定,比近年来有所增加。从2010年到2020年,发达国家对进口的关税限制增加了一倍。英国投票支持并实施了脱欧。其他国家已经开始反对移民。

2007年,近600万人净移民到富裕国家。2019年,这一数字降至仅400万。

政府对新建项目也变得不那么友好,无论是住房还是基础设施。

克努特·阿斯维特, 布鲁诺·阿尔布开克和安德烈·安德森三位经济学家在一篇论文中发现,自2000年代的房地产繁荣以来,美国住房的“供给弹性”,即建筑业对更高需求的响应程度已经下降。这可能反映了更严格的土地使用政策和更强大的邻避效应。富裕国家的住房建设大约是那十年水平的三分之二。

注:邻避效应是指公共设施产生的外部效益为大众所共享,而带来的风险和成本却由设施附近居民承受,造成社会生态的不和谐。

政客们更喜欢挥霍现有增长的收益。政府在福利方面的支出大幅增加,比如养老金,尤其是医疗保健。

根据国会预算办公室的数据,1979年,美国收入最低的五分之一的人接受的转移支付的金额,不到他们税前收入的三分之一。到2018年,这一数字超过了三分之二。根据2019年的一份报告,经合组织的人均医疗支出将以年均3%的速度增长,到2030年将达到GDP的10%,高于2018年的9%。

政治日益成为一场军备竞赛,人们承诺为医疗保健和社会保障投入更多资金。

伦理学家丹尼尔•卡拉汉(Daniel Callahan)写道:“三四十年前,人们想当然地认为老年人不适合器官移植、透析或高级外科手术,这种情况已经改变了。更大的财富使这成为可能。“

然而,政客们很少会问,在医疗保健上多花一美元是否是现金的最佳用途。英国90多岁的老人每年要接受大约1.5万英镑的医疗和社会保障,大约是英国人均GDP的一半。即使提供医疗服务的价格也可能增加,预算必须逐年增加以满足日益增长的需求吗??

如果是,限制在哪里?

人们可能会认为,在医疗保健和养老金上的支出是不言而喻的好处。但它也有缺点。越来越多的人在一个生产率难以提高、因而整体生活水平难以提高的地区工作。身体非常健康的老年人,为了领取养老金而放弃工作。政府为此筹集资金,需要提高税收,或在其他方面进行削减。自上世纪80年代初以来,经合组织各国政府在研发方面的支出占GDP的比例下降了约三分之一。

大部分额外支出都发生在危机时期。政客们越来越关心如何防止坏事发生在人们身上,或者在坏事发生时对他们进行补偿。疫情期间引入的庞大的信用担保、暂缓驱逐和债务减免体系,使破产和违约停止了。这是激进的,但也是楔子的末端。

例如,在美国,联邦政府承担了巨额或有负债,保证了越来越多的普通人银行存款,免除学生贷款,为从机场到高速公路的一切提供了各种各样的隐性和显性支持。

我们之前估计,山姆大叔承担的债务超过GDP的六倍。今年,在欧洲大陆能源危机期间,欧洲各国政府竭尽全力为家庭和企业提供财政支持。即使是欧洲通常花钱最节制的德国,也为此拨出了相当于GDP 7%的资金。

当一家公司破产或有人陷入贫困时,没有人会欢呼。但纾困国家会降低经济的适应能力,最终阻止资源从非生产性用途转向生产性用途,从而限制增长。

已经有证据表明,疫情期间发放的财政援助催生了更多的“僵尸”企业,即那些仍在经营,但几乎没有创造经济价值的企业。政府巨大的隐性负债也意味着在困难时期更高的支出,这加强了高税收的趋势。

为什么西方国家不再关注经济增长?

一个可能的答案与人口老龄化有关。没有工作的人,或接近职业生涯末期的人,往往对致富不太感兴趣。他们会支持那些对他们直接有利的事情,比如医疗保健;但反对那些只有在他们去世后才会产生好处的事情,比如移民或住房建设。他们在选举中的投票率往往很高,因此他们的观点很有分量。

然而,西方人口老龄化已经持续了几十年,包括在改革频发的80年代和90年代。所以,政策制定环境的变化可能起了作用。在社交媒体和24小时滚动新闻出现之前,实施艰难的改革比较容易。一项政策的输家,比如面临来自国外更大竞争的企业,通常别无选择,只能默默承受。

1936年,富兰克林·罗斯福在谈到他新政的反对者时,感到他能够“欢迎”反对者的仇恨。现在,受委屈的人有了更多的申诉途径。因此,政策制定者更有动力限制损失的人数,这就导致了牛津大学本•安塞尔(Ben Ansell)所说的“全国范围的委员会决策”。

高水平的债务也限制了政策制定者的操作空间。自2000年以来,在由富裕而强大的国家组成的七国集团中,私人债务的增幅相当于GDP的30%。即使是现金流的小幅下降,也可能使偿还债务变得更加困难。这意味着一旦出现问题,政客们就会迅速介入。

他们关注的重点是继续前行,避免2007-09年的金融危机重演,而不是接受今天的痛苦,作为更光明未来的代价。

究竟是什么将推动西方走向新的方向尚不清楚。除了特朗普和特拉斯的错误尝试之外,目前还没有任何转变的迹象。另一场金融危机会完成这一任务吗?这种变化是否要等到婴儿潮一代都不在了才会发生?

无论答案是什么,在经济增长加快之前,西方政策制定者必须希望他们的敌人继续犯错。