飞船航行在漆黑的宇宙,宇航员在长达数年乃至几十年的深度睡眠中,这是很多科幻电影的场景。《连线》杂志深度报道,科学家已经快要实现这一梦想了。他们已经搞清楚了动物和人类冬眠的机制,并且在实验一系列药物让宇航员像熊一样蛰伏。去火星和星系旅行不再遥不可及。

1992年的一天,在北极附近的阿拉斯加,神经药理学家凯莉·德鲁正忙着在实验室里检查一些三文鱼的大脑。

一个人突然打断了她的注意力。阿拉斯加大学费尔班克斯分校的动物生理学教授布莱恩·巴恩斯,来到她的工作台前,他带着顽皮的笑容,要求德鲁伸出她的双手,准备迎接一个惊喜。

一会儿,她感觉到她的手掌里有一个硬的、毛茸茸的东西。

那是某种棕色的啮齿动物,有匕首般的爪子,蜷缩成一个紧紧的球,摸着如此冰冷,德鲁以为它已经死了。令她惊讶的是,巴恩斯高兴地解释说,小东西实际上是非常健康的。

这种动物是一只北极地松鼠,只是在冬眠,就像它一年中长达八个月的时间里那样。

在这段时间里,小家伙的体内温度下降到-2.78摄氏度以下,简直就像冰一样冷。它的脑电波变得如此微弱,几乎不可能被发现,心脏每分钟只跳动一次。

然而,这只松鼠仍然很有活力。当春天来临时,它可以在几个小时内将体温回升到37摄氏度。

德鲁将这只没有反应的小动物抱在手中,甚至无法探测到最微弱的生命迹象。她想知道,这只动物的大脑里到底发生了什么,使它能够像这样生存?

带着这个问题,她开始钻研一个将带她进入未来几十年的谜题。

一

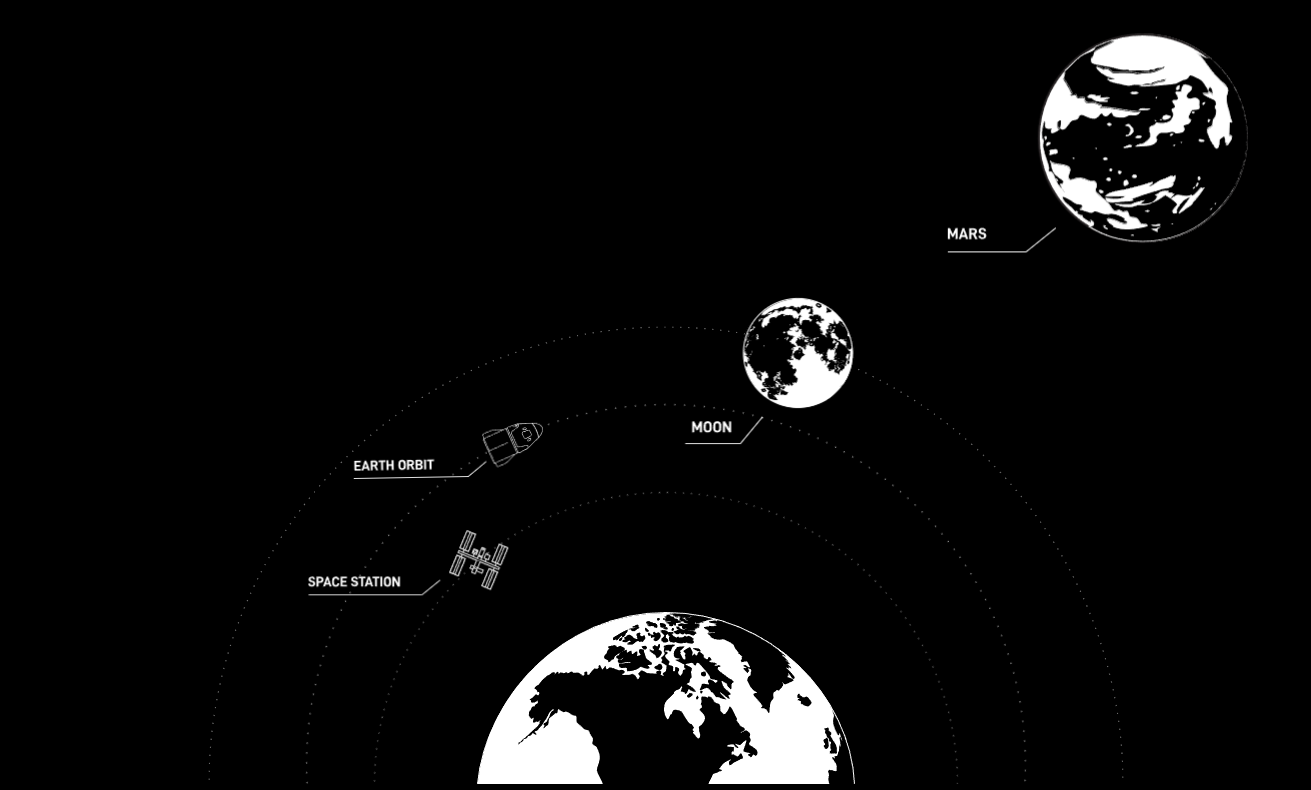

2022年此时此刻,不少于三个机构正在竞争,要在2040年左右将人类首次送上火星,包括美国宇航局、中国国家航天局和SpaceX。

为了赢得这场比赛,团队必须首先解决一系列令人困惑的设计难题。

作为设在亚特兰大的工程公司SpaceWorks的高管,约翰·布拉德福德在过去十年里一直在为其中一个项目进行相当残酷的计算:不幸的是,对于那些试图将人类带到红色星球的工程师来说,我们是一个相当高需求的物种。作为拥有活跃大脑的大型内温动物(通过自身体内氧化代谢产热来调节体温的动物),我们在每天维持生存的过程中消耗了大量的食物、水和氧气。

所有这些消耗,使得设计一个足够轻的航天器变得格外困难,因为航天器要到达一个离地球约1.4亿英里的地方,并最终从返回。

例如,根据国际空间站上的宇航员的饮食习惯,一个四人团队将需要至少11吨的食物来完成1100天的火星往返任务。仅仅这些食物的重量就比整个“毅力”号探测器的重量多出近10倍,这是迄今为止到达火星表面的最大有效载荷。

再加上所有其他的生命支持必需品,更不用说发动机和安营扎寨所需的工具了,一艘充满燃料的火星飞船在离开地球大气层时的重量可以轻松超过330吨,比两头成年蓝鲸还要重。

目前几乎不可能看到一个如此巨大的飞船,如何能够产生整个往返旅程所需的动力。

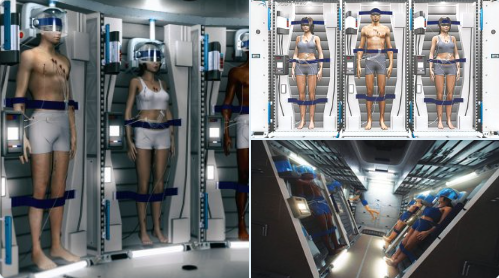

对任何读过亚瑟·克拉克的小说或看过斯坦利·库布里克的《2001太空漫游》的人来说,这个问题的明显解决方案,是减缓宇航员的新陈代谢,这样他们在途中只需要摄入最低限度的资源。

在《2001太空漫游》中,宇航员躺在石棺般的冬眠舱中,他们的心脏每分钟只跳动三次,体温徘徊在摄氏2.78度。

在SpaceWorks公司21年的职业生涯中,布拉德福德一大块时间就是研究导演库布里克为了艺术而可以忽略的问题:我们究竟如何才能安全地让人体“断电”,使其离死亡只有一步之遥,然后根据需要复活?

在研究早期,布拉德福德在低体温疗法中看到了一些希望,这是一种医疗技术,通常是用静脉冷却液,对经历过心脏骤停的人进行冷冻,直到他们的体内温度低至31.67摄氏度为止。

这将大大降低他们的新陈代谢,使他们的细胞可以在氧气和能量减少约30%的情况下运行,这对于在血流减少的情况下挣扎着愈合的受损身体来说是个救星。

但病人在这种低温状态下通常只保持一两天,主要是因为寒冷会引发强烈的颤抖,必须用强力镇静剂和神经肌肉阻断药来控制。

但布拉德福德发现了几个罕见的案例,其中病人被保持低温长达两周。他说:“然后我们开始问,为什么你不能做得更久?你能将这种昏迷状态维持多久?”

布拉德福德对公开他的好奇心持谨慎态度,担心他会因为建议将宇航员放在冰上而被打上怪人的烙印,这个想法与可疑的人体冷冻技术行业所吹捧的概念很相似。

但在2013年,他说服美国宇航局的创新先进概念计划资助一个项目,评估“人类蛰伏”的可行性。他的推销要 点集中在潜在的重量节省上。

他估计,如果宇航员在前往火星的大部分时间都能保持低温,他们的生命支持资源的质量可以减少60%。布拉德福德还假设,低温状态可以帮助宇航员抵御一些严重的健康危害,从辐射到极端无聊和孤独的心理危害不等。

他说:“你在黑暗的太空中,没有实时通讯。很多人都会说,‘哦,我就读很多书’。但我认为那会很快变老。”

然而,当布拉德福德和他的团队深入低体温疗法的技术细节时,却逐渐对这项技术感到失望。

用于控制颤抖的药物也会停止呼吸,这似乎是一个无法回避的事实。蛰伏的宇航员将不得不插管,这意味着在数周或数月的时间里,他们将不得不通过插在气管里的管子呼吸。布拉德福德还对保持静脉输液所需的针头数量表示反对,这种情况似乎可能会增加感染的几率。

理想中的替代方案是让宇航员能够吞下一片药片,然后躺下进行漫长而寒冷的沉睡,在此期间他们可以自己呼吸。这似乎是一个天方夜谭的提议,但某些方面却让布拉德福德感到熟悉。

毕竟,有几十个物种每年冬天都会昏昏欲睡,进入一种无意识的状态,极大地抑制了它们身体对食物和空气的渴望。当它们在春天迅速恢复活力时,这些生物没有表现出肌肉萎缩、营养不良或其他可能源于长期蛰伏导致的病痛的迹象。

布拉德福德怀疑,从了解这种动物在环境变得恶劣时如何切换到低功耗的模式中,可能会得到有用的智慧。

于是布拉德福德开始向小型的冬眠研究者群体寻求建议,这些科学家致力于研究熊、蝙蝠和狐猴,对他们来说,定期的冬眠是生存的一个基本功能。近年来,这些研究人员一直在拼凑当某些物种降低其新陈代谢时发生的分子变化。由于如此多的冬眠者是我们基因组的近亲,我们有充分的理由相信,我们可以调整我们的大脑和身体来模仿它们的做法。

那时,阿拉斯加大学的凯利·德鲁已经研究北极地松鼠超过20年了,这家伙是地球上最极端的冬眠者。当布拉德福德在2015年第一次与她联系时,她刚刚取得了一项重大突破,朝着让人类拥有随意关闭和开启身体的能力迈出了重要的第一步。

当德鲁在1982年大学毕业后离开阿拉斯加时,她以为自己再也不会在那里生活了。她在十几岁的时候搬到了阿拉斯加的第二大城市费尔班克斯,这样她的父亲,一位杰出的土壤科学家,就可以在这个州最好的大学担任教授一职。

虽然德鲁喜欢阿拉斯加的荒凉之美,但她却把目光投向了与荒野无关的科学事业。

因此,在22岁时,她去了纽约,获得了药理学博士学位,然后去瑞典做博士后,研究大脑代谢如何影响人类行为。

但在1990年,她的女儿出生后不久,德鲁和她的丈夫(她在大学里认识的)感受到了家乡的吸引力。像许多不知所措的新父母一样,他们突然对接近家庭的想法感到温暖。

因此,尽管德鲁没有安排好工作,她还是同意回到阿拉斯加的费尔班克斯。这是一个让她的瑞典同事感到困惑的决定。德鲁回忆说:“我的意思是,他们真的只是笑了笑,说:‘好吧,这是你职业生涯的结束’”。

没过多久,她就得出结论,那些反对者可能是对的。

她曾以为自己能够获得一些资助,以继续她在瑞典所做的工作,但似乎没有人热衷于向一个位于偏远的北方前哨基地的年轻、独立的研究人员发放资金。每一次被拒绝,她就更加确信自己回国是一个可怕的错误。

在经历了一年的失败之后,德鲁终于获得了美国国家科学基金会的一项小型资助,其中有一个非常具有阿拉斯加特色的因素:她被委托研究三文鱼的神经化学特性。

她利用这项工作,说服自己在大学的北极生物研究所借到了几平方英尺的实验室空间。这是一个回到学术界的立足点,她希望这将促成更大的发展。

她确实做到了,尽管是以一种最意想不到的方式。

就在三文鱼研究期间,布莱恩·巴恩斯第一次把一只北极地松鼠塞到德鲁手中。德鲁立即对小动物的大脑内发生的事情感到好奇,这是一个几乎没有被研究过的话题,她开始使用微透析技术来检查冬眠的地松鼠,这种技术是将微小的管子插入生物的头骨下,以采集神经化学物质的样本。

这一过程通常会在管子与大脑接触的地方留下疤痕。因此,当她在对昏睡的松鼠进行微透析后而无法检测到任何此类损伤时,德鲁惊呆了。

她说:“你甚至无法找到探针的位置。 于是我们开始讨论冬眠是一种非常受保护的状态,它似乎真的可以保护大脑不受伤害”。这一启示使德鲁认为在人类身上复制这种状态可能有巨大的价值。

二

在冷战初期的短暂时间里,冬眠研究在美国蓬勃发展。

由于联邦政府一心想要打败苏联,所以有大量的钱来资助那些声称他们的工作可以给美国带来任何生物前沿优势的科学家。这些研究人员中的许多人通过位于北极地区或附近的军事设施,在那里可以随时接触到各种已经进化出关闭身体而过冬的动物。

在这群科学家中,雷蒙德·J·霍克是一位动物学家,他在康奈尔大学写的博士论文是关于冬眠蝙蝠的新陈代谢率。

在20世纪50年代中期,他在阿拉斯加的费尔班克斯的北极航空医学实验室工作,在那里,空军科学家正在努力使美国士兵对寒冷产生免疫力。(在一个道德上有问题的实验中,实验室的工作人员付钱给智利巴塔哥尼亚的几个土著居民,让他们戴上温度传感器和通风的塑料头罩,然后睡在冰冷的帆布帐篷里)。

霍克在费尔班克斯工作期间对熊产生了浓厚的兴趣,他感叹人类对动物冬眠期间的新陈代谢变化知之甚少。因此,他鼓起勇气爬进熊的洞穴,把温度计插进它们的直肠,这使他能够评估每年的冬眠期它们的体内温度下降了多少。

1960年,霍克发表了一篇题为《冬眠在太空旅行中的潜在应用》的论文,首次清醒地、详细地探讨了刚刚起步的美国太空计划如何从他所帮助开创的研究中受益。

他认为,冬眠是我们可以掌握的技术,主要的障碍是人类的心脏对快速温度波动的敏感性。他写道:“冬眠的动物已经学会了如何避免这一点,几个实验室目前正在研究如何在人类身上避免这种情况。”

霍克还指出,冬眠有可能减缓衰老。

他断言:“一个冬眠者,由于其每年的能量支出大大减少,将比相同体型的非冬眠哺乳动物活得更长”。

如果人类像熊一样,能够保持比正常温度低约13度的内部温度,他估计,“在此期间的衰老速度应该是正常速度的一半”。

20世纪60年代初,在加州大学洛杉矶分校白山研究中心工作时,霍克和他的同事将冬眠的旱獭置于突然的极度寒冷中。他们发现,这种动物的棕色脂肪会对这种冲击产生热量。

霍克的团队认为这是使人类能够在寒冷的冬眠中生存的关键,因为棕色脂肪是一种人类也拥有的组织,我们需要释放棕色脂肪的先天力量,使我们的内部器官在新陈代谢减慢时保持运转。

但是霍克在1970年死于一场悲惨的事故。而随着冷战的结束,冬眠研究也渐渐不流行了。

随着五角大楼和美国国家航空航天局的资金减少,生物学家们开始认为这个领域是一个落后的领域。此外,由于收集有关年度冬眠周期的数据需要一整年的时间,然后将其与动物的正常活动进行比较,所以研究往往是令人痛苦的缓慢。

巴恩斯说,这对于一个年轻的专业科学家来说,是一场赌博。他在1992年向德鲁介绍了地松鼠,并在2001年至2021年期间担任北极生物研究所的主任。“你不会像在其他领域那样,有那么多的出版著作”。

但是,德鲁被北极地松鼠深深地吸引住了。她的和蔼可亲外表下,是一颗顽强的心,以至于以极大的热情投入到冬眠的研究中。

她每年夏天都会在阿拉斯加的北坡露营,这样她就可以为她的实验室诱捕一打松鼠。这些小动物生活有点匮乏,抵御不了她用作诱饵的胡萝卜。

她从美国陆军的研究办公室获得了资金,向他们推销一种新的想法,即通过在战场上安全和快速地冷却严重受伤的士兵的身体,来拯救他们的生命。

为了实现这一目标,她需要确定引发北极地松鼠冬眠的化学物质,然后测试这些化学物质是否会对人类产生类似的影响。

德鲁于1993年成为北极生物研究所的助理教授,他最初假设是γ-氨基丁酸,一种通常被称为GABA的神经递质,是引发松鼠冬眠的主要原因。

GABA是诱导睡眠的组成部分,在这种状态下,非冬眠动物的新陈代谢通常处于最低状态。(人类在打瞌睡时,正常的新陈代谢率会下降15%。)

而冬眠,就其所有的复杂性而言,本质上只是一种非常深的睡眠形式:一种呼吸降低、食欲被抑制、废物排出被控制的状态。(例如,熊在整个冬季都不会排便或排尿)。

但是,当德鲁给她的松鼠服用GABA和一系列相关的化学物质时,没有一个能带来任何一种稳定的、长期的蛰伏状态。

在这种令人沮丧的方式下,岁月悄然流逝。德鲁庆祝了她的40岁生日,指导了几十个研究生和本科生,并看着她的女儿成长为青少年,而她为寻找冬眠的分子密匙所做的努力,却大多停留空转状态。

2005年,在德鲁研究松鼠的十几年中,一个名叫本杰明·沃里克的化学专业本科生加入了她的实验室,成为一名助手。他的职责之一是搜索数据库,寻找可能激活地松鼠冬眠的化学物质的新想法。

在他发现的许多论文中,有一篇来自日本福山大学的晦涩的论文,题为《金仓鼠冬眠的特定阶段中央调节系统》。

虽然正文完全是日语,沃里克不懂这种语言,但简短的摘要是英文的。摘要提到,作者通过施用一种阻断动物细胞中腺苷A1受体的药物,将冬眠的仓鼠从冬眠中唤醒。尽管这与德鲁想要达到的目的正好相反,但沃里克还是把这篇论文标记给了他的老板,认为值得一看。

两年过去了,德鲁才有机会将这个论文完整地翻译出来。当她在2007年终于读到英文版本时,一个想法让她眼前一亮。如果阻断腺苷A1受体能使冬眠的仓鼠兴奋起来,也许在她的松鼠身上激活它就能诱发冬眠。

果然,当她给她的松鼠服用CHA(一种众所周知的刺激腺苷A1受体的药物)时,它迅速冷下来并开始冬眠。

但只有当它们在冬季接受这个药物时才会发生这种情况,这表明松鼠的大脑中发生了其他事情,使它们每年都有冬眠的计划。尽管如此,德鲁还是受到了足够的鼓励,开始为《神经科学杂志》撰写一篇关于这个药物在北极地松鼠体内作用机制的论文。

尽管她对CHA在松鼠身上的作用很感兴趣,然而,这种药物有一个主要的缺点,她必须要将其直接注射到动物的大脑中。因为当用静脉注射时有个臭名昭著的问题,CHA会影响心脏中的腺苷A1受体而使心脏减速,直至完全停止跳动。

因此,CHA似乎只能在人类身上发挥有限的作用。将针头扎入某人的大脑是不可取的,特别是在医院以外的环境。

2011年,在为她的《神经科学杂志》论文做最后的润色时,德鲁将她希望写进文章的所有数据做成了一张海报。她把它挂在实验室外面的走廊上,这样她每次经过时都可以回顾这些数字。

但是,当她有一天在这些数据表格旁停顿下来时,她感到震惊的不是她取得了多少成就,而是有多少知识仍未被她掌握。

在巴恩斯第一次将一只冰冷的松鼠放在她手中近二十年后,她还没有设计出一种方法,将她深奥的专业知识转化为她所设想的安全有效的药物。这本应是胜利的时刻,却感觉像是一场小小的失败。

然后,一个雷霆劈开了她心中的愁云:如果能将CHA与另一种药物结合起来,阻断其对心脏的影响,但不影响大脑,那会怎么样?

CHA是所谓的激动剂,意味着它能刺激受体,而阻断受体的药物是阻断剂。她意识到,她需要的是一种腺苷A1阻断剂,因为其分子太大,无法穿过可渗透的血脑屏障。

德鲁解释说:“如果你把身体想象成一张彩色地图,把激动剂想象成红色,那么红色的激动剂就无处不在。它正在刺激所有的受体。但现在,你不希望它刺激心脏受体,所以你必须阻断这些受体。现在,把阻断剂想象成蓝色。所以你把它放在身体里,但它没有进入大脑,对吗?所以身体的其他部分是紫色的,但大脑仍然是红色的。”

市面上已经有大量关于腺苷A1阻断剂的文献,所以德鲁有几个很好的候选药物可以选择。她最终选择了 8-(P-三苯基)茶碱,或8-SPT,它与红茶的主要成分之一密切相关。

她将其与CHA混合成一种药物鸡尾酒,注射到动物腹部。为了测试这种组合,德鲁随后在老鼠身上进行了一系列实验。

她会让老鼠的心脏停止跳动,然后通过进行心肺复苏术使其恢复。一旦将老鼠从死亡边缘拉回来,就用CHA/8-SPT组合使其体温降低,或者让它们以正常的速度代谢痊愈。

接受鸡尾酒药物的老鼠,比没有接受的老鼠情况好得多。也许最重要的是,接受治疗的老鼠没有因为药物使它们的恒温器大大降低而受到任何不良影响。他们没有发抖,因此没有理由使用任何可能干扰他们呼吸的麻醉剂。

到2014年,德鲁在对老鼠的实验中取得了如此出色的成果,她申请了发明专利《利用低体温疗法治疗组织缺血性损伤的方法和组合物》。申请书中的第一幅插图是一张北极地松鼠蜷缩成标志性冬眠姿势的照片,这是对1992年改变了她生活轨迹的那一小片段的致敬。

三

熟悉《2001:太空漫游》和《人猿星球》等大众科幻电影,德鲁总是隐约意识到她的研究可能会引起太空探索行业的兴趣。

因此,当2015年2月SpaceWorks公司的人向她伸出橄榄枝时,她并不感到非常惊讶。

这家公司刚刚获得了美国宇航局的第二批资金,以推进其人体休眠研究,约翰·布拉德福德邀请德鲁成为其公司的首席休眠顾问。

SpaceWorks公司安排德鲁和梅奥诊所的麻醉师马修·库马尔在猪身上测试CHA/8-SPT鸡尾酒。这些药物稳定而安全地将动物的内部温度降低到32至32.22摄氏度之间,虽然还达不到医生在人类身上使用静脉注射液体所能达到的温度低,但也接近了。

布拉德福德在他的实验总结中写道,这种鸡尾酒药物,“可能会形成一种不需要任何主动冷却的蛰伏诱导方案,并且消除了用抑制颤抖反应的药物镇静的需要。”

德鲁并不是唯一一个在这个时候将注意力转移到火星的冬眠研究者。

2017年,科罗拉多大学一位名叫桑迪·马丁的生物学家,组织了一个为期一天的太空旅行研讨会。马丁在她的职业生涯中建立了一个包含各种冬眠物种样本的组织库。会上,一名学生找到她。

他敦促她谈谈她一生的工作,是否可以用来促进人类在长途旅行中的冬眠。马丁说: “我从来没有认真想过这个问题。我的意思是,作为一个冬眠研究者,你的脑海中总是浮现出可能的应用,但这从来不是我的动机。”

她说,“这是一种强大的进化适应。对于哺乳动物来说,在体温方面具有如此高的可塑性,以及细胞在缺氧和温度波动中生存的能力,所有这些都是非常强大的。”

在准备她的演讲时,马丁发现了一篇较早的SpaceWorks论文,这篇论文主张使用静脉冷却液使前往火星的宇航员处于蛰伏状态。

她把这篇论文转发给了她的女儿,她是一名急诊科住院医生,由于讨厌的身体颤抖问题,她把SpaceWorks的建议斥为“荒谬”。

马丁回忆道:“我想,我们需要做的是弄清楚冬眠者是如何做到这一点的,因为它们做得如此漂亮,如此自然,没有伤害,而且他们不需要插管,也不需要喂食管。”

她和她的女儿开始撰写自己的论文,根据马丁对十三条纹地松鼠(北极地松鼠的近亲)的基因组分析,提出了几个有希望的调查途径。其中之一是进一步研究一种名为TRPM8的受体,它在帮助十三条纹地松鼠在冬眠期间进行体温调节方面发挥着关键作用。

2018年3月,美国宇航局邀请德鲁、马丁和其他一些冬眠界的知名人士参加在加州山景城举行的为期两天的会议。这次活动被称为这个机构有史以来的第一次“太空蛰伏研讨会”。

这次会议为生物学家们提供了一个机会,他们认为如果有足够的支持,他们可以帮助人类在未来10到15年内至少实现某种程度的真正冬眠。这个时间表与NASA在20世纪30年代末或20世纪40年代初,将人类送上火星的计划非常吻合。

马丁在研讨会上向美国宇航局官员强调,冬眠在哺乳动物中的普遍性,表明人类也可以实现冬眠。哺乳动物有三种类型:产蛋的单体动物,如鸭嘴兽;有袋动物,它们将未发育的后代装在袋中;以及胎生动物,包括我们人类在内的这一类。

马丁说:“这三个分支都有冬眠的物种。对此最合理的解释是,我们的共同祖先是一个冬眠者。”

她说,如果是这样的话,让我们的物种准备好应对冬眠的生理压力,可能只是改变我们已经拥有的基因的问题。

在美国宇航局研讨会的四个月后,SpaceWorks公司发表了其人类冬眠项目第二阶段的最终报告。这份长达115页的文件坦率地指出了摆在面前的许多挑战。布拉德福德和他的合作者承认,对于冬眠如何影响宇航员的认知能力几乎一无所知。

但报告也断言,根据目前的研究速度,美国宇航局最早可以在2026年开始测试冬眠技术,如德鲁的鸡尾酒药物。从美国宇航局最近几个月启动的投资来看,他们似乎有意要实现这一目标。

四

美国宇航局不仅仅是开始接受“蛰伏”是使宇宙飞船变轻,这个机构还接受了布拉德福德的观点,即可以帮助宇航员避免长途太空旅行的一些身体上的苦难。

例如,前往火星任务的一个巨大的未知数是,人类是否能忍受星系宇宙射线的伤害,即银河系天体爆炸产生的残余物。像国际空间站这样的轨道飞行器一直在地球的磁层内,一旦航天器超越了地球的保护性磁层,就没有真正的办法来躲避这些致癌粒子,科学家们还没有找到一种可塑性强、重量轻的材料来屏蔽它们。

但是,如果能使人体细胞变得不那么活跃,可能会对辐射产生明显的抵抗力。

例如,在1972年的一项实验中,科学家们发现,在冬眠时被辐射的地松鼠,比完全清醒的松鼠的存活率要高很多。

太空健康转化研究所的首席医疗官伊曼纽尔·乌基业塔说:“这个假设是,如果你减少细胞的新陈代谢,那么你也会减少辐射的损害。”这个研究所是美国宇航局赞助的项目,设在贝勒大学的医学院。“所以你可以给细胞多一点时间,从辐射暴露中开始自我修复。”

2021年8月,乌基业塔的研究所向有兴趣进一步研究人类蛰伏状态科学的研究人员给予400万美元资助。其中一位获奖者现在正在研究一个已灭绝的人类分支的化石,此物种可能在大约43万年前在西班牙北部的洞穴中冬眠。

另一位获奖者正试图确定人类冬眠时的理想温度,而不会造成过度的生理压力。匹兹堡大学的急诊医学教授克利夫顿·卡拉威正在深入研究可能被用作长途太空飞行中的生命暂停系统的药物。

与布拉德福德一样,卡拉威对人类体温的早期兴趣来自于他对低体温治疗的好奇心。他一直想用这种技术不仅帮助全面心脏骤停的幸存者,而且也帮助那些走进急诊室、表现出心脏病发作早期症状的人。

为了帮助使低体温治疗成为这类病人的现实选择,卡拉威寻找能够防止发抖而又不会使重要器官失去功能的药物。

就在新冠疫情之前,他用美托咪啶注射液(一种用于麻醉的温和镇静剂)获得了一些令人鼓舞的结果。他回忆说:“它的效果很好,我们实际上说,‘上帝,你真的可以在宇航员身上使用这个’”。

纯粹的美托咪啶在航天器上可能没有什么前途,因为它的镇静作用只持续30分钟,而且必须通过静脉注射。但是有许多密切相关的药物,卡拉威正在对人类受试者进行测试,希望能找到一种可以通过药片或贴片给药。明年,他计划扩大他的工作,以评估人类能在多大程度上从长时间的低代谢状态下恢复。

卡拉威说:“我们的主要项目是测试8或10个人,让他们做五天的蛰伏状态。我想让他们每天睡20个小时,体温稍低,使用较少的氧气和消耗较少的热量,并在五天内制造较少的二氧化碳。而且我们要在他们开始之前和结束之后做一大堆测试,看看有哪些不良反应。”

卡拉威还不知道他打算如何让他的测试对象变得蛰伏,但他很清楚从阿拉斯加的凯利·德鲁实验室出来的创新。德鲁在2019年拜访了他,让他看到了从动物冬眠者身上获取灵感的可能性。

卡拉威说:“我从研究冬眠的生理学家那里得到的一个经验是,如果我们认为我们会找到一种单一的药物,让动物或人进入冬眠状态,那就太天真了。我想在10年内,答案可能是我现在正在研究的那一类药物中的一种,与德鲁博士正在研究的一种药物相结合,然后是其他一些睡眠研究人员正在研究的另一种药物。这将是最有可能为宇航员提供长距离安全睡眠的鸡尾酒药物。”

卡拉威怀疑,当那些宇航员睡觉时,他们会不会像北极地松鼠那样冷,或者有那么低的代谢率。但他指出,熊也是相当有效的冬眠者,它们在打瞌睡过冬时,内部温度只降低几度。

他说,在这十年里,“我们可以复制这一点。”

五

有时,62岁的德鲁无法相信,她几乎把一半的生命,都用来试图确定一只3.5磅重的啮齿动物是如何关闭身体过冬的。

她认为自己很幸运,能够以如此细致的速度破解难题。她带着自嘲的笑声告诉我,“当你和企业界的人交谈时,我的意思是,他们永远都不会容忍这种做法。”

但是由于像德鲁这样的大学研究人员已经解决了冬眠的一些基本奥秘,私营部门正在注意到它的潜力。

当科罗拉多大学的桑迪·马丁去年退休时,她安排将她的冬眠者组织库授权给一个以前的学生,一个名叫凯蒂·格拉贝克的计算生物学家。格拉贝克随后共同创立了FaunaBio公司,这是一家硅谷的初创公司,旨在通过发现为什么冬眠动物能够在压力事件中幸存下来,特别是在冷却和重新升温过程中发生的对内部器官的突然冲击下,这种情况会杀死大多数人类。

格拉贝克说:“这些动物,当它们从冬眠中醒来时,身体状况与心脏病发作非常相似。”

FaunaBio希望确定冬眠者用来预防或修复细胞损伤的分子化合物,希望开发出能够帮助心脏病患者的药物。

但是,如果蛰伏确实成为人类的一个现实选择,即使是我们这些身体健康的人也会发现它的魅力。诱导蛰伏似乎为实现至少几个超人类主义的梦想提供了一条迂回的道路。也许,只要你不是纯粹地想延长你的精神生活,蛰伏就像能延长你的生命一样。

正如雷蒙德·J·霍克在1960年指出的那样,冬眠似乎真的提供了一个青春之泉。

例如,今年早些时候,加州大学洛杉矶分校的一个团队发现,每年有多达三分之二的时间处于冬眠状态的黄腹旱獭,拥有比根据其年龄预期的更强大的遗传物质。研究人员在《自然》杂志上写道,“个体成功冬眠所需的分子和生理反应,可能会防止衰老。”

冬眠以一种奇怪的方式,也可能变成唯一可以实现的时间旅行的形式。在1850年的一个讽刺故事中,美国诗人埃德加·爱伦·坡想象古埃及的木乃伊做法,就是这样一种技术。当故事的主人公意外地唤醒一具木乃伊时,被唤醒的埃及人解释说,他所在文明的历史学家有时会“分期”地生活。 他们会蛰伏几百年,然后醒来后纠正关于他们所处时代的记录,这是一种“防止我们的历史退化为绝对寓言”的方法。

当然,今天没有人热衷于开发一种可以诱发蛰伏几个世纪的鸡尾酒药物。但是,一个可以让人跳过几个月或更长时间的未来的生物快进按钮可能有其用途,或者至少,对某种冒险家有吸引力。

至于我自己,我发现冬眠最诱人的地方是它有可能提供一个短暂的假期,让我远离自己思绪的持续喧嚣。在一个令人疲惫的过度刺激、焦虑和恐惧的时代,我发现自己想知道关闭身体一个星期或两个星期会是什么样子。

在《2001:太空漫游》小说中,阿瑟·克拉克将他的一个主要人物描述为渴望获得蛰伏时精神上的解放。有时,作为发现者号的第一任船长,鲍曼羡慕他的三个躺在冬眠舱中、无意识且冰冻平和的同事们,他们没有了一切无聊和责任。

话说回来,冬眠者的脆弱性,是科幻小说中的一个常年主题。

在《2001:太空漫游》中,三位在影片中被封在冬眠舱中的宇航员,被他们飞船的智能操作系统哈儿(HAL 9000)毫不留情地杀害了。无数其他科幻作品都关注长期冬眠者在苏醒后的震惊和社会错位,他们进入了那些因他们不在而变得混乱的世界。

即使我们只蛰伏了几个月而完成一项有伟大的工作,如到达火星,重新启动意识也必然是一件复杂的事情。北极地松鼠在升温后的几个小时内就会恢复到原来的状态,但如果它们被赋予了人类的自我意识,情况可能就不是这样了。