Aaron Blake在华盛顿邮报发表文章,披露了周一晚间泄露的美国最高法院关于推翻罗诉韦德案意见草案的关键内容。

在这份由大法官塞缪尔·阿利托撰写的草案中,他详细阐述了推翻罗诉韦德案的原因,称罗案没有宪法依据,与美国历史没有深刻联系,并且在实际运用中没有结束人们对堕胎问题的争论,因此必须推翻。

根据Politico周一晚间获得并公布的一份泄露的意见书草案,最高法院似乎准备推翻罗诉韦德案,这个法案是堕胎权的里程碑,给堕胎权赋予了宪法权利。

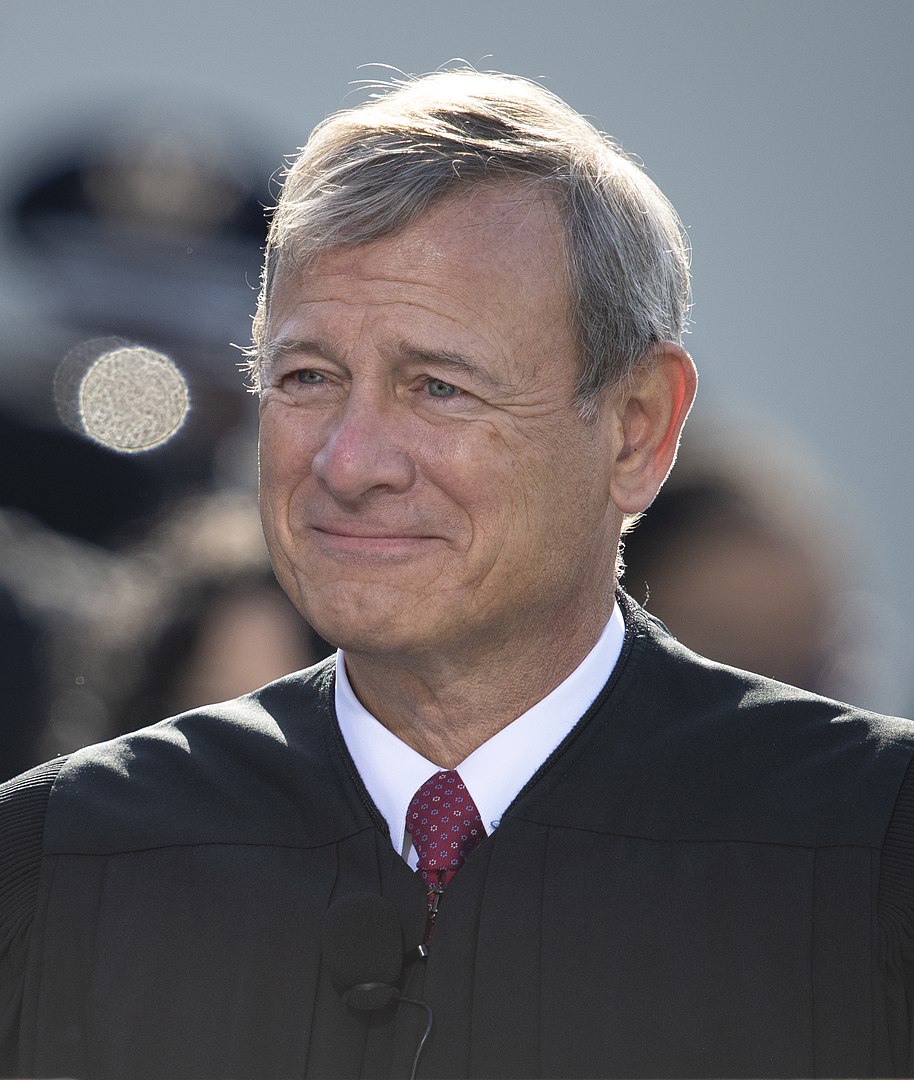

首席大法官约翰·罗伯茨(John G. Roberts Jr.)周二确认了意见书草案的真实性,这份草案由大法官塞缪尔·阿利托(Samuel Alito)撰写,涉及多布斯诉杰克逊妇女健康组织案。但他强调,这份草案“并不代表法院的决定,也不代表任何成员对本案问题的最终立场”。他说,法院正在调查这一非同寻常的违规行为。

尽管如此,Politico报道说,五位大法官——阿利托、克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)、尼尔·戈萨奇(Neil M. Gorsuch)、布雷特·卡瓦诺(Brett M. Kavanaugh)和埃米·科尼·巴雷特(Amy Coney Barrett),已经同意推翻这个已经有半个世纪之久的先例,阿利托大法官起草了意见草案(他是法院两个坚定的保守派之一),从中可以看出他们最终决定的大致思路。

以下是意见草案的一些关键部分,并附有分析和背景注释。为了便于阅读,一些法律术语和引文被删除了。

阿利托法官传达了最高法院的意见。

堕胎是一个深刻的道德问题,美国人对此持有截然不同的看法。一些人坚信,人在受孕时就已经存在了,堕胎结束了一个无辜的生命。另一些人则同样坚定地认为,对堕胎的任何管制都侵犯了妇女控制自己身体的权利,阻碍了女性实现完全的平等。还有另外一些人认为,在某些情况下应该允许堕胎,但不是所有情况都可以堕胎,而这一组中的人对于具体限制该如何实施也各有看法。

在宪法通过后的前185年里,每个州都可以根据公民的意见来处理这个问题。然后,在1973年,最高法院对罗诉韦德案作出了裁决。尽管宪法没有提到堕胎,但法院认为,宪法赋予的广泛权利中应包括堕胎权。它没有声明美国法律或普通法曾经承认过这种权利。它对历史的调查也有失偏颇,有些与宪法无关(例如,它对古代堕胎的讨论),有些明显不正确(例如,它断言堕胎在普通法中可能从来都不算是一种犯罪)。在整理了大量与宪法无关的其他信息后,这份意见书以一套编号规则得出结论,这些规则很像立法机构颁布的法令。

解析:当你阅读这份草案时,你会发现阿利托的特点,它没有拐弯抹角,特别是在评定当初最高法院在决定罗诉韦德案时是有多么错误的时候。这一节为接下来的内容奠定了基础,即认为法院之前没有充分评估相关问题,反而关注不相干的问题,在客观上弄错了(“明显不正确”),并代替立法机构行事。阿利托不只是说最高法院错了,还说它太草率了。看看其他支持推翻罗诉韦德案的大法官是否会签署这样一个全面的批判,是挺有趣的一件事情。

这一判例对怀孕的每个阶段(以三个月为一阶段)都有不同的规定,但最关键的界限大约划在第二阶段的末尾。那时,胎儿被认为达到了“体外生存能力”,即在子宫外生存的能力。尽管最高法院承认国家在保护“潜在生命”方面有合法的利益,但它认为,这种利益不能成为限制可体外生存前堕胎的理由。法院没有解释这种观点的依据,甚至堕胎的支持者都很难为罗诉韦德案的推理辩护。一位知名的宪法学者写道,如果他是“立法者”,他“会投票支持与法院最终起草的法规非常相似的法规”,但他对罗诉韦德案的评估是令人难忘且残酷的,他说此案根本“不是宪法”,而且几乎没有成为宪法的必要。

这里的“知名宪法学者”指的是约翰·哈特·伊利(John Hart Ely),援引自他在1973年的《耶鲁大学法律》上的评论文章《狼来了的代价》(The Wages of Crying Wolf)。这也是第一次提到自由派法律人的声音,这里引用这位学者的观点似乎表明,这些观点不仅仅属于右翼司法理论家。在这篇草案中,其他被反复提到的思想家包括劳伦斯·特莱布(Laurence Tribe,美国法学学者),以及已故的露丝·贝德尔·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,首位美国犹太裔女性大法官,她通常被认为是美国最高法院中持自由派立场且较为温和的大法官)。

在罗案发生时(罗诉韦德案原告的化名为珍妮·罗),有30个州仍然禁止所有阶段的堕胎。在这个裁决之前的几年里,约有三分之一的州放宽了法律,但罗突然结束了这一政治进程。它将同样的高度限制性制度强加给整个国家,并有效地推翻了每个州的堕胎法。正如拜伦·怀特法官(Byron White,美国最高法院大法官。1962年被约翰·肯尼迪提名为大法官,直到1993年退休,在判决的立场上多倾向保守派,在罗诉韦德案中,怀特与保守的威廉·伦奎斯特大法官持反对意见)在他的反对意见中所说的那样,这份判决代表了“原始司法权力的行使”,罗诉韦德案引发了一场全国性的争论,使我们的政治文化苦恼了半个世纪之久。

最终,在宾夕法尼亚州东南部的家庭计划组织诉凯西案(Pa. v. Casey ,1992年)中,法院重新审视了罗诉韦德案,法院成员内部形成了三种分歧。两位大法官表示不希望以任何方式改变罗诉韦德案。其他四位大法官希望完全推翻判决。剩下的三位大法官,共同签署了控制性意见,采取了第三种立场,他们并不赞同罗诉韦德案中的推理,并且暗示他们中至少有一位大法官对宪法是否保护堕胎权持“保留意见”。但意见的结论是,在大多数要求遵循先前裁决的情况下,坚持所谓的罗诉韦德案的“核心主张”,即国家不得在宪法上保护“生存能力”之前的胎儿生命,即使这项主张是错误的。意见书称,如果不这样做,就会破坏对最高法院和法治的尊重。

解析:这里的暗示是,虽然维护了罗诉韦德案,但裁决凯西案(被援引为确认罗诉韦德案的主要案件)的法官们对实际案情是犹豫不决的,甚至大多数人可能并不认可罗诉韦德案中的推理。凯西案裁决的支持部分指出:虽然我们肯定在我们裁决的案件中代表国家提出的论点的分量……但我们中的任何一个人在重申罗诉韦德案的核心观点时可能持有的保留意见,都被我们对个人自由的阐释与“定论”的力量所抵消。听上去法院支持凯西案仅仅是为了遵守先例。1992年,共和党任命的三位法官意外地支持了罗诉韦德案。

矛盾的是,凯西案的判决做了相当多的推翻工作。几个重要的堕胎判决被全部推翻,而罗诉韦德案本身也被部分推翻。凯西案推翻了罗诉韦德案的以三个月为一个阶段的说法,代之以一条来源不明的新规则,这条规则禁止各州通过任何对妇女的堕胎权造成“不当负担”的法规。这项决定在“适当”和“不适当”的负担之间的区别没有提供明确的指导。但撰写多数意见书的三位大法官,将最高法院的裁决视为宪法规定的堕胎权问题的最终裁决,呼吁“双方在全国范围内结束会引起全国性分歧的争论”。

在此后的几年里,凯西案并没有实现这一目标,这一点现在已经越来越明显。美国人对堕胎仍持有激烈的分歧,各州立法机构也采取了相应的行动。一些州颁布了法律,允许在怀孕的各个阶段进行几乎没有限制的堕胎。另一些州则在胎儿具备生存能力之前就严格限制堕胎。而在本案中,有26个州明确要求本法院推翻罗诉韦德案和凯西案,允许各州自行管理生存能力前的堕胎行为。

现在摆在我们面前的就是这样一部州法。密西西比州要求我们维护一项法律的合宪性,这项法律基本禁止怀孕15周后堕胎,这个阶段被认为是胎儿可以在子宫外“存活”的前几周。在捍卫这项法律时,密西西比州的主要论点是,我们应该重新考虑并推翻罗诉韦德案和凯西案,再次允许每个州按照公民的意愿来管理堕胎。

同时,被告和副检察长也要求我们维护这项法律的合宪性,这项法律禁止在怀孕15周后堕胎,这个阶段被认为是胎儿可以在子宫外“存活”的前几周。他们认为,允许密西西比州禁止怀孕15周后的堕胎,“将与完全推翻凯西和罗诉韦德案没有区别”。他们认为,没有“完全折中的方案”,我们必须再次肯定或推翻罗诉韦德案和凯西案。

我们认为,罗诉韦德案和凯西案必须被推翻。宪法没有提到堕胎,任何宪法条款都没有默示保护这种权利,包括罗和凯西的辩护人现在主要依赖的条款,即《第十四修正案》的正当法律程序条款。这个条款被认为保障了宪法中没有提到的一些权利,但正如华盛顿诉格鲁克斯贝格案,任何这样的权利必须“深深扎根于这个国家的历史和传统”,并“隐含在有序自由的概念中”。(华盛顿诉格鲁克斯贝格是美国最高法院的一个具有里程碑意义的决定,该决定一致认为,在美国,协助自杀的权利并不受到正当程序条款的保护)。

解析:这里的观点反复强调宪法没有明确提及堕胎权的事实。当然,与此相对应的是,许多被赋予的权利在宪法中都没有被明确提及。在这里,阿利托引用了法院以前划定的界限,即有没有“深深扎根于历史和传统”并隐含在“有序自由”概念中(比如最高法院授予的其他未列举的权利)。他引用了最高法院1997年的一个案例,这个案例中指出,法院“经常观察到,这项条款特别保护那些……客观上“符合这些标准的基本权利和自由”。在后面的观点中,阿利托阐述了什么使一项权利“深深扎根于国家的历史和传统”。

堕胎权并不属于这一类别。在20世纪后半叶之前,这种权利在美国法律中完全不为人知。事实上,当通过《第十四条修正案》时,四分之三的州规定在怀孕的各个阶段堕胎都是犯罪。堕胎权也与本法院认为属于《第十四条修正案》的“自由”保护范围内的任何其他权利有重大区别。罗诉韦德案的辩护者将堕胎权描述为类似于过去涉及亲密性关系、避孕和婚姻等事项的裁决中所承认的权利,但堕胎权是完全不同的,这一点罗诉韦德案和凯西案都承认,因为它破坏了那些裁决中所说的“胎儿生命”和现在我们正在裁决的法律所说的“未出生的人”。

解析:阿利托意见草案的批评者认为,其中采用的逻辑(即像堕胎这样未明确写入宪法的权利,应该留给立法者自行决定)很可能被用来取消其他权利,如同性婚姻甚至避孕。阿利托认为这些权利是不同的,而且其他权利更安全,因为它们不涉及“胎儿生命”和其他利益(如保护自由)之间的平衡。他在后面补充说,“为了确保我们的决定不被误解或曲解,我们强调我们的决定针对的是堕胎的宪法权利,而不是其他权利。这一意见中的任何内容都不应被理解为对不涉及堕胎的判例的怀疑”。

判决先例原则是凯西案所依据的原则,但这个原则并没有强迫人们无休止地坚持罗诉韦德案中滥用司法权力的做法。罗诉韦德案从一开始就错得很离谱。它的推理特别薄弱,这一决定产生了破坏性的后果。而且,罗诉韦德案和凯西案不仅没有解决全国性的堕胎问题,反而激化了辩论,加深了分歧。

解析:阿利托一再强调,罗和凯西案中的大法官并没有提出植根于原则的论点,而是不恰当地对法规作出政策判断,而这应该是民选代表的工作。

现在是时候遵从宪法、将堕胎问题交还给民选代表了。凯西案中写道:“堕胎的许可和限制,应像我们民主制度中的大多数重要问题一样得到解决:由公民相互说服,然后进行投票。”(大法官斯卡利亚部分同意该判决,部分反对)。 这就是宪法和法治的要求。

我们简单地讨论一下另外一项宪法规定,即《第十四修正案》的“平等保护条款”,这一条款是一些罗诉韦德案支持者提出的堕胎权的另一个潜在保障。无论是罗诉韦德案还是凯西案,都不适合援引这一理论,它被我们的先例完全排除了,这些先例规定,一个国家对堕胎的管理不是基于性别的分类,因此它不适用于基于性别的“高度审查”。对只有一种性别接受的医疗程序的监管不会引发高度的宪法审查,除非这种监管是“纯粹的借口,旨在恶意歧视一种性别成员”。而且,正如法院所言,“防止堕胎的目标”并不构成“对妇女的恶意歧视和敌意”。因此,规范或禁止堕胎的法律不受高度审查的约束。相反,它们受到与其他健康和安全措施相同的审查标准的约束。

评论:这一节内容有点密集,但它本质上是在驳斥金斯伯格曾经提出的一个论点:堕胎是《第14修正案》的平等保护条款所保护的权利。金斯伯格认为这将使罗诉韦德案更好地免受未来的攻击。阿利托在这里澄清堕胎禁令和性别歧视是两回事,这个声明加大了未来挑战堕胎禁令的难度。

直到20世纪后半叶,美国法律中还没有一条法律认为宪法赋予堕胎权:零,一个都没有,也没有一个州的宪法条款承认这种权利。直到罗诉韦德案被宣判的前几年,还没有任何联邦或州法院承认这种权利。我们所知道的任何学术论文也没有。尽管法律评论文章从不吝惜倡导新的权利,但我们注意到的最早提出堕胎的宪法权利的文章是在罗案之前几年才发表的。

不仅如此,直到罗诉韦德案发生前不久,还没有人支持这种宪法权利,而且长期以来,堕胎在任何州都是一种犯罪。根据普通法,堕胎是犯罪行为,至少在孕期的某些阶段被认为是非法的,并且认为在任何阶段堕胎都可能产生非常严重的后果。美国法律遵循普通法,直到19世纪的一波法定限制措施扩大了堕胎的刑事责任。到《第十四修正案》通过时,四分之三的州已将怀孕任何阶段的堕胎定为犯罪,其余州也很快跟进。

在19世纪的美国,绝大多数州都颁布了法规,将怀孕期间任何阶段的堕胎行为定为犯罪。到1868年,当第十四修正案获得批准时,四分之三的州,即37个州中的28个州,已经制定了法规,将堕胎定为犯罪,即使是在有胎心之前。在尚未将所有阶段的堕胎定为犯罪的9个州中,除1个州外,其他州都在1910年之前做了同样的规定。成为如今最后13个州的领土的趋势也差不多:在1850年(夏威夷王国)和1919年(新墨西哥州)之间,所有领土都将所有怀孕阶段的堕胎定为犯罪。到20世纪50年代末,根据受理罗诉韦德案的法院的统计,除四个州和哥伦比亚特区外,其他所有州的法规都禁止堕胎,“无论何时何地,除非是为了挽救或保护母亲的生命”。

这种压倒性的共识一直持续到罗诉韦德案裁决的那一天。当时,根据法院的统计,国家的大部分地区(30个州)仍然禁止所有阶段的堕胎,除非是为了挽救母亲的生命。尽管罗诉韦德案发现了大约“三分之一的州”的“自由化趋势”,但这些州仍然将一些堕胎定为犯罪,并对其进行比罗诉韦德案所允许的更严格的管理。简而言之,“最高法院在罗诉韦德案中的意见本身,令人信服地驳斥了堕胎自由深深扎根于我们国家的历史或传统中的说法”。

解析:保守的法律学者经常说,罗诉韦德案将一项不受欢迎的权利强加给了整个国家。在罗诉韦德案之前,堕胎权确实不太受欢迎,但1969年的一项盖洛普民意调查发现,40%的人支持立法允许在怀孕的前三个月进行堕胎。

法院在罗诉韦德案中对堕胎的说法与格鲁克斯伯格对协助性自杀的说法如出一辙。自布拉克顿以来,虽然人们对堕胎的态度已经发生了变化,但我们的法律一直谴责并继续禁止这种做法。

注:亨利·德·布拉克顿(Henry de Bracton 1210年-1268年),英国神父、法学家,在英国国王亨利三世时编有《英格兰的法律与习俗》一书,他还提出了“犯罪意图”这一概念,并认为只有同时具有犯罪意图和犯罪行为才可以确定犯罪。

罗诉韦德案和凯西案的支持者并没有认真强调堕胎权本身有很深的根基这一论点,而是争辩说,堕胎权是一个更广泛的根深蒂固的权利的组成部分。罗诉韦德案将其称为隐私权,而凯西案将其描述为作出“隐私和个人选择”的自由,这些选择是“个人尊严和自主权的核心”。凯西案阐述道,“自由的核心是对自己的存在概念、意义、宇宙和人类生命的奥秘进行细化的权利”。

法院并没有宣称这种广义的权利是绝对的,而且这种主张也是不靠谱的。虽然个人当然可以自由地思考和谈论他们关于“存在”、“意义”、“宇宙”和“人类生命的奥秘”,但他们并不总能够自由地按照这些想法行事。根据这些信念做出的判断可能符合对“自由”的许多理解中的一种,但它肯定不是“有序的自由”。

有序的自由设定了限制,界定了相互竞争的利益之间的界限。罗案和凯西案在希望堕胎的妇女的利益和他们所说的“潜在生命”的利益之间,找到一种特殊的平衡。在一些州,选民可能认为堕胎权应该比罗伊和凯西所承认的权利更加广泛。其他州的选民认为堕胎伤害了“未出生的人”,可能希望施加严格的限制。我们国家对有序自由的历史理解,并不妨碍民选代表决定应如何管制堕胎。

解析:阿利托再次提出,与《第14修正案》规定的其他未列举的权利相比,堕胎涉及更多的平衡,并建议由立法机构来决定这种平衡。谈到对同性婚姻等问题的影响时,一个潜在的问题是:如何看待那些现在已经没人支持但在奥贝格费尔诉霍奇斯案(美国联邦最高法院对于同性婚姻的重要判例)之前却大行其道的论点,即同性婚姻的权利与接受同性恋造成的社会伤害之间存在着利益冲突。

堕胎权没有良好的先例基础。凯西案援引了不同种族的人拥有结婚权的案例,劳福诉弗吉尼亚案(Loving v. Virginia),388 U.S. 1 (1967);在监狱中结婚的权利,特勒诉萨夫利(Turner v. Safley),482 U. S. 78 (1987);获得避孕药的权利,格里斯沃尔德诉康涅狄格案(Griswold v. Connecticut),381 U. S. 479 (1965),艾森斯塔特诉贝尔德案(Eisenstadt v. Baird), 405 U. S. 438 (1972),凯里诉国际人口服务组织案( Carey v. Population Services International), 431 U. S. 678 (1977); 与亲属同住的权利, 摩尔诉东克利夫兰市案(Moore v. East Cleveland), 431 U. S. 494 (1977); 对自己孩子的教育作出决定的权利,皮尔斯诉姐妹会案( Pierce v. Society of Sisters),268 U.S. 510 (1925),迈耶诉内布拉斯加案(Meyer v. Nebraska), 262 U.S. 390 (1923); 未经同意不被绝育的权利,斯金纳诉俄克拉何马威廉姆森案(Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson), 316 U.S. 535 (1942);以及在某些情况下不接受非自愿手术、强制给药或其他实质上是类似程序的权利,温斯顿诉李案(Winston v. Lee), 470 U.S. 753 (1985), 华盛顿诉哈珀案(Washington v. Harper), 494 U. S. 210 (1990), 罗钦诉加州案(Rochin v. California), 342 U. S. 165 (1952)。

被告和检察总长还以凯西案后的判例为依据,如从事私人、自愿性行为的权利,劳伦斯诉德克萨斯州案(Lawrence v. Texas),539 U.S. 558(2003年),以及与同性结婚的权利,奥伯格费尔诉霍奇斯案(Obergefell v. Hodges),576 U.S. 644(2015年)。

这些试图通过呼吁更全面的自主权和定义一个人的“存在概念”,来证明堕胎的合理性的做法被证明是越界的。这些标准具有高度的普遍性,可以允许非法使用药物、卖淫等基本权利。这些权利中没有一项可以说是深深扎根于历史的。

堕胎权本身和罗诉韦德案及凯西案所争取的权利的明显区别在于,这两项判决都承认,堕胎破坏了“潜在生命”,和本案中的法律所认为的“未出生人类”的生命。罗诉韦德案和凯西案援引的其他案例,都不涉及堕胎所带来的关键道德问题。因此,这些援引都是不合适的,同样,我们关于宪法没有赋予这种权利的结论也没有以任何方式削弱它们。

解析:再一次,考虑到所涉及的道德困境,一个关键的问题是,合理的界限在哪里。在什么时候,一个看似确立了一项权利、实际到涉及到“关键道德问题”的法庭案件,应该留给立法者?堕胎可能确实是一个例外,甚至是一个独特的案例,因为它涉及到生命问题,但法院在哪里划定这一界限将是其他未列举宪法权利的关键,包括现有和未来的权利。

我们接下来要考虑的是,遵循“既定判例”的法律是否继续接受罗诉韦德案和凯西案。既定判例在我们的判例法中发挥着重要作用,我们已经解释过,它服务于许多有价值的目的。它保护了那些依靠过去的决定而采取行动的人的利益。它“减少了挑战已定先例的动机,为当事人和法院节省了无休止的诉讼而产生的费用”。它通过要求类似的案件以类似的方式进行裁决,促进了“公平的”决策。它“有助于提高司法程序的实际完整性”。它限制了司法上的傲慢,并提醒我们尊重那些在过去处理过重要问题的人的判断。“先例是积累和传承过去几代人的学问的一种方式,是一种既定的智慧,比在任何一个法官或法官小组中可以找到的东西更丰富。” 摘自尼尔·戈萨奇大法官(N. Gorsuch)的书籍 《共和制,如果你们能够守住它的话》(A Republic If You Can Keep It)2019年版本,第 217页。

然而,我们早就认识到,既定判例“不是一个不可抗拒的命令”,而且“在我们解释宪法的时候,它是最弱的”。有人说,有时一个问题“被解决”比它被“正确地解决”更重要。但是,当涉及到对宪法,“我们自由的伟大宪章”的解释时,我们的目标是“让它在漫长的岁月中维持”,因此,我们高度重视问题的“正确解决”。此外,当我们的一项宪法决定误入歧途时,除非我们纠正自己的错误,否则国家通常会被这个错误的决定所困扰。一个错误的宪法决定可以通过修改宪法来解决,但我们的宪法是出了名的难修改。因此,在适当的情况下,我们必须愿意重新考虑、并在必要时推翻先例。

我们一些最重要的宪法决定已经推翻了先前的判例。我们在这里提三个。在布朗诉教育委员会案中(Brown v. Board of Education),法院推翻了“分开但平等”原则,这个原则允许各州维持种族隔离的学校和其他学校。这样一来,法院等于推翻了之前普莱西诉弗格森案(Plessy v. Ferguson)中的裁决,以及其他六个适用分离但平等规则的最高法院判例。

在西海岸酒店公司诉帕里什案中(West Coast Hotel Co. v. Parrish),法院推翻了阿德金斯诉华盛顿特区儿童医院案(Court overruled Adkins v. Children’s Hospital of D.C.),这一案件认为规定妇女最低工资的法律违反了第五修正案的正当程序条款所保护的“自由”。西海岸酒店案标志着整个系列的重要先例通通作废,这些先例保护个人自由权免受州和联邦健康和福利立法的影响。

最后,在西弗吉尼亚州教育委员会诉巴尼特(West Virginia Bd. of Ed. v. Barnette)一案中,法院推翻了仅仅三年前的米纳斯维尔学区诉戈比提斯一案(Minersville School Dist. v. Gobitis),巴尼特认为,不能强迫公立学校的学生违反其真诚的信仰而向国旗敬礼。巴尼特案之所以突出,是因为在这段时间里,除了法院迟来的道歉,承认先前的判决是严重错误之外,没有任何变化。

在其他许多场合,本法院曾推翻过重要的宪法决定。我们在下面的脚注中列出了部分清单。如果没有这些裁决,我们所知的美国宪法将无法识别,我们将变成了一个完全不同的国家。

本法院没有一个法官认为最高法院永远不能推翻先前的宪法决定,但推翻一个先例是一个严肃的问题。不应该轻易采取这个步骤。我们的案例试图提供一个框架,以决定何时应该推翻先例,它们确定了在做出这样一个决定时应该考虑的因素。

在本案中,有五个因素决定了法院推翻罗诉韦德案和凯西的裁决:错误的性质,推理的质量,强加给国家规则的“可行性”,对其他法律领域的破坏性影响,以及缺乏具体的依据。

首先,最高法院错误的性质。对宪法的错误解释永远都是很严重的问题,但有些错误比其他错误更具破坏性。

普莱西诉弗格森案(Plessy v. Ferguson)中臭名昭著的判决就是这样一个决定。它背叛了我们对“法律之下人人平等”的承诺。它在裁决当天就是“极其错误的”,正如总检察长在口头辩论中所说的那样,它本应尽早被推翻的。

罗诉韦德案也是极其错误的,而且具有极大的破坏性。由于已经解释过的原因,罗诉韦德案的宪法分析,远远超出了它所模糊指向的各种宪法条款的任何合理解释的范围。

解析:阿利托并没有将罗诉韦德案和普莱西案完全等同起来,普莱西案被公认为是美国历史上最严重的不公正之一。但可以肯定的是,像这样把它们放在一起,并含蓄地将多布斯诉杰克逊妇女健康组织案与布朗诉教育委员会案进行比较,这是一种主观选择。

罗诉韦德案从判决之日起就与宪法冲突,凯西案延续了它的错误,而这些错误并不是法律中对美国人民来说不重要的某个神秘角落。相反,法院只是挥舞着“原始的司法权力”,篡夺了解决宪法明确留给人民的具有深刻道德和社会意义的问题的权力。凯西案将自己描述为呼吁这一全国性争论的双方,解决他们的争论,但在这样做的时候,凯西案必然会宣布一个胜利的一方。那些失败的一方,也就是那些试图促进国家在胎儿生命利益的人,不能再寻求说服他们的民选代表采取符合他们观点的政策。法院向大量对罗诉韦德案持反对意见的美国人关闭了民主进程,从而使其陷入短路。罗诉韦德案将一个问题煽动起来,使我们的国家政治变得激进起来,特别是自此以后,它的影响力掩盖了本法院法官的选择。凯西案995-996页写道:“罗诉韦德案和凯西案犯的是同样的错误,不能允许它继续存在。”(大法官斯卡利亚部分同意这项判决,部分反对)。

解析:这是阿利托在整个裁决中对罗诉韦德案和凯西案的一些最严厉的评论。第一条引用了拜伦·怀特大法官在罗诉韦德案中的反对意见。

第二点,推理的质量。罗诉韦德案中推理的弱点是众所周知的。在没有任何宪法文本、历史和先例的基础上,它给整个国家强加了一套详细的规则,就像人们现在在法规或条例中看到的那些规则。法院将怀孕分为三个阶段,对每个阶段施加了特殊的规则。法院宣布,在头三个月,“堕胎的决定和实施必须由孕妇的主治医生进行医学判断”。在头三月之后,国家为了妇女的健康而管理堕胎的兴趣就变得十分强烈,因此,国家可以“以与产妇健康合理相关的方式管理堕胎程序”。最后,也就是“胎儿有生存能力之后的阶段”,国家在“潜在的人类生命”方面的利益变得突出,因此,国家可以“监管甚至禁止堕胎,除非根据适当的医学判断,为了保护母亲的生命或健康而必须堕胎”。

这一精心设计的方案是法院自己的创意。没有任何一方主张采用三个月框架;任何一方或任何非当事人都没有主张“生存能力”应该作为堕胎权的范围,也没有任何一方主张国家的监管权力应该根据“生存能力”发生实质性的改变。

这一计划不仅类似于立法机构的工作,而且法院几乎没有努力解释这些规则是怎么从宪法的来源中推导出来的。我们已经讨论了罗诉韦德案对宪法内容的推理,这个案件的判定不能表明历史、也无法获得任何先例或其他来源的支持。

罗诉韦德案的特点是对历史进行了冗长的调查,但其大部分讨论与案情本身无关,而且法院没有努力解释为什么要包括这些内容。例如,法院用多段文字介绍了古代文明的观点和做法,在这些文明中,杀婴行为被广泛接受。当谈到最重要的历史事实,也就是当《第十四修正案》通过时,各州是如何管理堕胎的时候,法院几乎什么都没说。它承认各州“在19世纪中后期”收紧了堕胎法,但它暗示,这些法律的颁布可能不是为了保护胎儿生命,而是为了促进“维多利亚时代”社会对“非法性行为”的关注。

罗诉韦德案甚至没有注意到1868年生效的各州法律的压倒性共识,这一点令人震惊,而它对普通法的说法也是完全错误的。法院依据一位堕胎倡导者的两篇不光彩的文章,错误地提出,普通法可能从未真正将快速堕胎后的行为视为犯罪,(“现在看来,堕胎曾被确立为普通法犯罪,甚至对没有生存能力的胎儿也是如此这个观点是很值得怀疑的。”)这与布拉克顿(Bracton)、科克(Coke)、黑尔(Hale)、布莱克斯通(Blackstone)以及大量其他权威人士的观点相反(注:以上几位皆为法学先驱)。这种错误的理解似乎在法院的思考中起了重要作用,因为这份意见将“普通法的宽松性”作为其四个决定因素之一。

解析:在某些地方,阿利托直接指责在罗诉韦德案中占多数的法官故意误导历史(或至少是疏忽)以寻求特定的结果。

在调查了历史之后,意见书花了很多段落进行立法委员会进行的那种事实调查,包括对“美国医学协会的立场”和“美国公共卫生协会的立场“以及美国律师协会众议院在1972年2月对拟议的堕胎立法进行的投票的长篇叙述。还提到了1939年作出的英国司法判决和1967年颁布的英国新堕胎法。法院没有解释为什么这些资料能阐明宪法的含义,而且没有一个资料采用或主张类似罗诉韦德案强加给国家的计划。

最后,在这一切之后,法院转向了先例。法院引用了一系列广泛的案例,找到了对宪法规定的“个人隐私权”的支持,但它混淆了这个词的两个非常不同的含义:保护信息不被披露的权利和在没有政府干预的情况下做出和执行重要个人决定的权利。只有涉及隐私权第二种含义的案件才有可能与堕胎问题相关,而该类案件与个人决定之间的关系是非常小的。比如皮尔斯诉姐妹会案,(送孩子上宗教学校的权利),迈耶诉内布拉斯加案(让孩子接受德语教学的权利)。

剩下的一些是与婚姻有关的案件,劳福诉弗吉尼亚案(与不同种族的人结婚的权利),或生育权,斯金纳诉俄克拉何马威廉姆森案(不被绝育的权利);格里斯沃尔德诉康涅狄格案(已婚人士获得避孕药具的权利);艾森斯塔特诉贝尔德案(同样,针对未婚人士)。但这些决定都不涉及堕胎的独特之处,也就是对“潜在生命”的影响。

当法院总结它强加给国家的法规的基础时,它声称其规则“符合”以下几点。(1)“所涉及的各自利益的相对权重”,(2)“医学和法律历史的教训和例子”,(3)普通法的宽松性,以及(4)“当今深刻问题的要求”。抛开第二和第三个因素,这些因素是基于法院对历史的错误描述,剩下的恰恰是立法机构在为相互竞争的利益划定界限时经常考虑到的那种因素。罗诉韦德案产生的方案看起来像是立法,法院提供了一种像是出自立法机构的那种解释。

解析:在这里,阿利托批评了过去大法官对法律先例的使用。在接下来的几页中,他说他们没有提供“任何有说服力的理由”来区分存活前堕胎和存活后堕胎,而是划出了一条“毫无意义”的界限。(罗诉韦德案使存活前堕胎合法化,但允许各州限制存活后堕胎)。

在证明了传统的判决因素并不有利于保留罗诉韦德案之后,我们必须解决最后一个论点,这个论点在凯西案的多数意见中最为突出。

这个论点用不同的术语提出,但简单地说,它基本上是这样的:如果最高法院是根据原则而不是“社会和政治压力”来裁决重要案件,美国人民将不再尊重这个机构,对法治的信念就会动摇。其中特别危险的一点是,当法院推翻一个有争议的“分水岭式的”裁决时,就像罗诉韦德案,公众会认为这项决定毫无原则。推翻罗诉韦德案的决定会被认为是在“炮火下”做出的,是“屈服于政治压力”的表现,因此,为了保持公众对法院的认可,在很大程度上应保留罗诉韦德案。

这种分析的出发点是正确的,但最终偏离了方向。让公众认识到我们的决定是基于原则是很重要的,我们应该尽一切努力实现这一目标,发表意见,充分展示如何通过对法律的正确理解来得出结论。凯西案的多数法官的观点当然是对的。但是,我们不能超越宪法赋予我们的权力范围,我们不能允许我们的决定受到任何外在的影响,例如关注公众对我们工作的反应。无论我们是初次决定一个宪法问题,还是考虑推翻先前决定时,都是如此。正如首席大法官威廉·伦奎斯特(William Hubbs Rehnquist)所解释的那样:“司法部门的合法性不是来自对公众意见的追随,而是来自于以其最佳视角决定政府各部门的立法颁布是否符合宪法。判决原则是这一职责的附属品,不应该受制于变幻莫测的公众意见”。在提出其他建议时,凯西案的多数法官越过了最高法院在宪法体系中的作用。

解析:另一个值得注意的问题是,推翻罗诉韦德案的民调结果很差,即使美国人在堕胎权问题上的总体意见相当一致。周二发布的华盛顿邮报-美国广播公司新闻调查显示,美国人支持维护罗诉韦德案的比例约为二比一,即54%对28%。还值得注意的是,尽管法官做出的裁决与受欢迎程度无关的想法很崇高,但据说没有签署这一意见的首席大法官罗伯茨一直在小心翼翼地保护公众对法院合法性的看法,据说他试图将这样的问题的决定推向一个更温和的方向。当然,罗伯茨不再是关键的决定性一票了,而这份意见书肯定会在这方面考验他。

凯西案的意见多数法官呼吁“双方在全国范围内结束会引起全国性分歧的争论”,并声称,只要说这件事已经了结,就有权永久解决宪法规定的堕胎权问题。这一史无前例的主张超出了宪法赋予我们的权力。正如汉密尔顿的名言,宪法“既没有赋予司法机关力量,也没有赋予司法机关意志”。我们唯一的权力是“判断”,也就是说,有权判断法律的含义以及它应该如何适用于手头的案件。法院无权宣布一个错误的先例可以永远免受根据传统的“判决”原则进行评估。本法院的先例受制于通常的判例原则,根据这些原则,遵守先例是一种规范,但不是一种不可抗拒的命令。如果规则不是这样,像普莱西诉弗格森案仍然会是法律。这不是“先例”该有的运作方式。

凯西案的多数法官还错误地估计了法院影响力的实际程度。罗诉韦德案显然没能成功地结束在堕胎问题上的分歧。相反,凯西案995页写道,罗诉韦德案“激化”了一个在过去半个世纪中一直存在激烈分歧的国家问题(出自大法官斯卡利亚,他部分同意该判决,部分反对)。 金斯伯格,1992年出版的书籍《用司法的声音说》(Speaking in a Judicial Voice)写道,这“可能停止了一个政治进程”,“延长了分裂性”,“推迟了问题的稳定解决”。 而在过去的30年里,凯西案也造成了同样的结果。

解析:阿利托说,法院不仅在罗诉韦德案上是错误的,而且在分析其对社会的意义方面也是错误的。为此,他再次引用了一位杰出的自由派法律人士的话。金斯伯格在20世纪90年代初曾感叹,一个更有约束力的罗诉韦德案“可能有助于减少而不是加剧争议”。

这两项裁决都没有结束关于堕胎权是否符合的宪法的争论。事实上,在本案中,有26个州明确要求我们推翻罗诉韦德案和凯西案,将堕胎问题交还给人民和他们选出的代表。本法院无法结束对这一问题的辩论,这本不应令人惊讶。本法院不能仅仅通过指令性的解决方案和告诉人们继续前进,就能永久解决一个激烈的国家争议。无论法院对公众态度有什么影响,都必须源于我们意见的力量,而不是试图行使“原始司法权力”。

我们不会假装知道我们的政治体系和社会将如何回应今天推翻罗诉韦德案和凯西案的决定。即使我们能预见到什么,我们也没有权力让这种预见影响我们的决定。我们只能做我们的工作,即解释法律,应用长期存在的既定原则,并据此决定本案。

解析:阿利托再次表示这一意见可能不受欢迎,至少一些大法官会清楚地意识到这一点。

因此,我们认为,宪法没有赋予人们堕胎的权利。罗诉韦德案和凯西案必须被推翻,监管堕胎的权力必须交还给人民和他们选出的代表。

我们现在必须决定的是,如果各州的堕胎法规与宪法相冲突时,我们该以什么标准来处理这种冲突,以及目前的法律是否符合适当的标准。

根据我们的先例,理性的审查是应对此类挑战的适当标准。正如我们所解释的,获得堕胎不是一项基本的宪法权利,因为这种权利在宪法文本和我国历史上都没有依据。

因此,各州可以根据合法的理由对堕胎进行管制,当这种管制受到宪法的挑战时,法院不能“用他们的社会和经济信念取代立法机构的判断”。即使所讨论的法律涉及具有重大社会意义和道德实质问题,对应尊重立法机关的判决。与其他健康和福利法律一样,一部规范堕胎的法律有权享有“强有力的有效性推定”。如果有一个合理的基础,立法机构认为它将服务于合法的国家利益,那么它必须得到支持。这些合法利益包括尊重和保护所有发展阶段的产前生命;保护产妇的健康和安全;消除特别可怕或野蛮的医疗程序;维护医疗行业的完整性;减轻胎儿的痛苦;以及防止基于种族、性别或残疾的歧视。

解析:阿利托再次阐述了可能受到挑战的堕胎禁令的具体内容。这里的关键点:一项法律“如果有合理的基础,就必须得到支持,立法机构可以认为它将服务于合法的国家利益”,其中包括“保护产前生命”,也包括“保护产妇的健康和安全”。

这些合法利益证明了密西西比州的《妊娠胎龄法》(Mississippi’s Gestational Age Act)是合理的。这项法规规定,除了“在医疗紧急情况下或在严重胎儿畸形的情况下”,“如果未出生胎儿的胎龄已经超过15周”,则禁止堕胎。密西西比州立法机构的调查结果叙述了“人类产前发育”的各个阶段,并主张该州在“保护未出生生命”方面的利益。立法机构还发现,15周后进行的堕胎通常使用扩张和引产手术,立法机构认为,“出于非治疗性或选择性的原因”使用这种手术是一种野蛮的做法,对产妇病人来说是危险的,对医疗行业来说有损医德。这些合法利益为《妊娠胎龄法》提供了合理的依据,因此,被告的宪法挑战必须失败。

让我们在开始的地方结束这个意见。堕胎提出了一个深刻的道德问题。宪法并不禁止每个州的公民控制或禁止堕胎。罗诉韦德案和凯西案赋予了这种权力。我们现在推翻了这些决定,将这一权力交还给人民和他们选出的代表。

第五巡回法院的判决被推翻,多布斯诉杰克逊妇女健康组织案被发回重审,以进行与此意见一致的进一步诉讼。

特此命令。