Shawn McCreesh在《纽约》杂志旗下的Intelligencer网站发表文章,介绍了《纽约时报》的新主编约瑟夫·卡恩。卡恩受过良好的教育,在新闻界拥有卓越的成就,他谦逊而低调,在推特上的粉丝仅有数千人,在过去20年里,《纽约时报》已经换了四位主编,新上任的卡恩对《纽约时报》有着怎样的愿景?

出版《五角大楼文件》的《纽约时报》编辑亚伯·罗森塔尔曾经说过,通往执行总编辑办公室的道路只有一条,那就是踩着其他10个想得到这份工作的人烧伤或残缺的尸体。因此,我找到了《纽约时报》的新任掌门人约瑟夫·卡恩(Joseph Kahn),问他是干掉了哪些人才来坐上这个位置的。

他露出一丝狡黠的微笑,说道:“我没有干掉任何人。”

上周五下午,就在宣布他登上新闻业铁王座的前几天,我们坐在空荡荡的新闻室高处的一间会议室里。他说:“事实是,我们正处于一个有点不同的时代,过去的一些过渡确实很坎坷,领导层的变化也很突然。我觉得我们将来的领导层换届会比较平稳。”

坎坷?在过去20年里,《纽约时报》有过四位执行编辑,其中两位,豪尔·雷恩斯(2001年至2003年)和吉尔·艾布拉姆森(2011年至2014年)坚持了不到三年,在失去苏兹伯格家族(《纽约时报》所有者)的信任后,在公众面前自毁形象。

卡恩会觉得紧张吗?他告诉我:“我很紧张,有各种各样的原因。并不是因为我认为我会自毁,而是因为在这个特殊的历史时刻,管理一个如此规模和雄心勃勃的新闻编辑室是一项巨大的责任。”

在艾布拉姆森之后,迪安·巴奎特于2014年接任,成为《纽约时报》现代史上最受欢迎的执行主编之一。卡恩不是舞会国王(注:指在学校毕业舞会上推选出来的国王,形容比较高调瞩目的人),但没有人对纽约时报的经营者选择他感到非常惊讶。他是纽约时报内部人员,坚强、自律,对纽约时报的使命充满敬意,他不可能有自我毁灭的想法。

卡恩把我领进电梯,走过摆放着报纸普利策奖得主照片的走廊,进入这个装饰着老印刷机黑白照片的房间。虽然这个地方很荒凉,但纽约时报从来没有这么大过,它甚至都不能再被称为一份报纸了。

纽约时报有大约5000名全职员工,它制作纪录片和播客、新闻通讯和烹饪应用程序。它买下了播客公司Serial、体育网站The Athletic,自从它拥有了Wordle(一款网页文字游戏)之后,每天都消磨了你大量的时间。

57岁的卡恩身穿蓝色POLO衫、灰色开衫和牛仔裤,身形修长,他说道:“这是一个很大的责任。我做巴奎特的搭档已经五年了,我看到了他在编辑纽约时报的过程中所面临的挑战,因为我们受到很多审查,甚至比历史上任何时候都更多。”

巴奎特是一个棘手的角色。他的出身(在自己家的新奥尔良餐馆拖地,然后攀登美国新闻界的高峰,成为纽约时报第一位黑人编辑)再引人瞩目不过了。他是一个经营者,一个喜欢被人喜欢的政治家。员工们认为他很酷。他穿Acne(一个奢侈品时尚品牌)的衣服,在华盛顿广场公园抽雪茄,懂艺术和书籍,戴着精致的袖扣。他采访过Jay-Z。

而卡恩是一个非常富有的波士顿人,可以说,他是纽约时报更有贵族气质报社领导人的回归。从表面上看,他似乎更像比尔·凯勒,凯勒是雪佛龙公司首席执行官的儿子,在雷恩斯和艾布拉姆森之间管理了八年的《纽约时报》。

那是一段黑暗的日子,当时的股价还不如一份周日报纸的价格,墨西哥亿万富翁卡洛斯·斯利姆不得不贷款给公司2.5亿美元来维持报纸运转。(还记得《纽约邮报》刊登了一张小亚瑟·苏兹伯格戴着墨西哥宽边帽、黑眼圈的照片吗?) 老一辈的《纽约时报》人还将卡恩与乔·莱利维尔德相提并论,莱利维尔德在雷恩斯之前担任过主编,是个没有魅力的聪明人(在雷恩斯自毁之后又短暂地担任过一段时间的主编,雷恩斯在任时爆出该报年轻记者布莱尔剽窃、编造新闻的丑闻)。

安德鲁·罗森塔尔曾在新闻编辑部担任过高级职务,在2016年之前负责了9年的编辑部工作。他是亚伯·罗森塔尔的儿子,认识我上面提到的所有编辑。

他说:“这是一份荒谬的工作,几乎不可能做得很好,想要成为执行总编,你必须是个疯子。顺便说一下,这也包括我,因为我曾经向往过那份工作。”

那么卡恩是个什么样的疯子呢?他是一个在文学圈颇有地位的人,他会说普通话,花了多年时间在中国进行报道。自1998年以来,他一直在纽约时报,赢得过普利策奖,监督过各种机构转型,但在一个以八卦为基础的组织中,他仍然是个谜。他没有明显的怪癖,也不需要别人喜欢,除了他的聪明才智和卓越的成就以外,他并没有什么名气。

哦,还有他的家族财富,他的父亲共同创办了办公用品零售商Staples,这一直是纽约时报私下里八卦的话题。他在北边(加拿大)还有一个家。在疫情期间,他会在那里参加Zoom会议,记者们不禁注意到他家现代主义风格的富丽堂皇。他住在第五大道下段的公寓楼里,据说马龙·白兰度曾经住过。他和妻子香农(曾在世界银行工作)把他们的两个儿子送到了上城区的一所私立学校。

卡恩并不浮夸,但他确实喜欢高品位的东西,是大都会歌剧院开幕之夜的熟面孔。他是一个葡萄酒爱好者,对勃艮第葡萄酒情有独钟,还是一家葡萄酒财团的成员,亿万富翁约瑟夫·裴也在其中。

卡恩还是Monkey Bar的投资者,这是一家俱乐部式餐厅,老板是《航空邮报》的编辑格雷登·卡特拥有。卡特告诉我:“我非常喜欢卡恩,他有一种安静的智慧,你跟他第一次见面时可能看不出来。”

这两个人在“巴塞尔·沃尔特建筑工作室”共用一个建筑师。

罗森塔尔说,“我们称他为《纽约时报》最聪明的人。”

这大概是一种赞美。我问一位与卡恩密切合作多年的编辑如何描述他,他说是“战神金刚”(来自美国80年代超级流行的一部关于机器人战士的动画片);另一位选择了“自动机”。

一个和卡恩打过牌的人用的是“不动声色的扑克脸”(指大牌的时候情绪稳定,不会因为脸部表情暴露信息),他说:“他把牌藏得很深,不冒大风险。”

在新闻会议上,卡恩很少发表意见,而这些会议往往是世界级的拍马屁活动。

巴奎特(根据纽约时报的说法,他“将继续留在纽约时报,领导一个令人兴奋的新项目”)称卡恩为他的合作伙伴,并说:“我们实际上住在离对方三个街区的地方。我们不是有意这么安排的,但这很方便,他是我的朋友。我无法想象把这份工作交给在各方面比他更适合的人。”

但是,从某种意义上说,卡恩是否继承了一颗定时炸弹,这个机构在发展新闻方法论的过程中,干得是恰好,还是已经过头了?

这个报纸要如何报道美国民主被侵蚀,同时又不会在无意中推动这种侵蚀?如何塑造国家最重要的新闻业务的公众形象?这个新闻机构的内部因为这些问题而冲突不断。

巴奎特说:“听着,这很难。但是,我的天,很多人仍然想做主编,我的意思是,想象一下它同时能够带来多大的乐趣,对吧?”

我问他,卡恩的任期会与他的任期会有什么不同。巴奎特说:“当一个执行编辑真正坐在椅子上时,很难知道他们会做出什么样的改变。卡恩有他自己的想法。”

卡恩1964年出生在波士顿。他的父亲利奥·卡恩是一位成功的商人,其父母来自立陶宛。卡恩的中间名只有一个F,没有名字,据说他的父母希望他能拥有和肯尼迪一样的中间名(肯尼迪总统的全名是John F. Kennedy,中间名也是一个F)。

乔·卡恩的母亲是爱尔兰人,在他10岁时死于乳腺癌,他的父亲很快就再婚了。14岁时,卡恩就读于米德尔塞克斯,这所著名的新英格兰寄宿学校,当时的学生开玩笑说,这所学校只把性放在了Saint Grottlesex(这个单词天生带有sex这个词,除此以外学校表现得像是sex不存在)这个名字上。接下来他去了哈佛大学,他在那里管理《哈佛克里姆森报》。

在当年的一段采访视频中,年轻的卡恩穿着短裤,仍然满头头发,说起话来好像他已经是这家报纸的执行编辑。当被问及他的“主要抱负”时,他郑重地回答:“我希望尝试一下新闻业,在一段时间内从事新闻出版工作,不这样做我无法感到高兴。”

卡恩告诉我,他早期的新闻影响来自迈克尔·金斯利以及詹姆斯·法洛斯和大卫·哈尔伯斯塔姆的“诙谐、解释性的风格”。格雷厄姆·格林激发了他成为一名外国记者的愿望。卡恩还提到,他最喜欢约翰·勒卡雷的间谍小说《可敬的学生》(The Honourable Schoolboy)。

卡恩说:“我最终成为驻香港的外国记者,在香港做一名外国记者,这真的挺有趣。”

卡恩于1987年毕业,在《达拉斯晨报》找到了一份工作。但他对勒卡雷的生活更感兴趣,而不是本地新闻记者的生活,并认为实现这一目标的最佳途径是回到哈佛大学攻读东亚研究的硕士学位。他说:“我在读本科的时候就对中国感兴趣了。当我开始考虑我想做记者的时候,我就知道,我想更多地了解它,理解中国。”

在天安门事件期间,他作为自由职业者去了中国,并说服他在达拉斯的前同事刊登他的故事。在被中国政府驱逐出境后,他被《新闻晨报》(Morning News)聘用,并以记者的身份从香港回到美国。1994年,他作为报道针对妇女的暴力行为的小组成员,获得了他人生中第一个普利策奖。

他回忆说:“中国在那个阶段确实刚刚开放,正从一个长期闭关锁国的状态中走出来。”

在《新闻晨报》的时候,他被《华尔街日报》挖走,之后纽约时报又把他从华尔街日报挖走,然后他又回到了中国。

吉姆·亚德利是卡恩在中国的报道伙伴,现在是纽约时报的欧洲编辑(也是卡恩核心圈子的成员)。他说:“我想卡恩真的知道并感觉到中国是世界上最重要的角色之一,这在当时是一个很难向我们的美国观众解释的信息,因为外国记者在选举和战争中茁壮成长,而中国没有这些。卡恩的直觉很准,他认为我们需要从大方向来看待这个问题,解释这个国家正在发生的变化,解释这如何与世界其他国家产生影响。”

两人在中国各省之间来回奔波。卡恩也写了各种丰富多彩的商业报道,以礼貌而崇高的语气呈现了一个大时代的缩影。他报道了柬埔寨的停火协议,并在曼谷报道了一位变性踢拳手的故事。这位踢拳手告诉他:“不要被我的外表所迷惑,我的微笑已经倾倒了18个男孩。”

在一篇关于中国共产党内部运作的极其艰难的报道之后,政府逮捕了卡恩的研究员(注,这一般是指助理,因为很多驻中国的记者并不懂中文,只能依赖中国助理),这位研究人员有可能在监狱里度过三年。

卡恩说:“那次是在巨大的中国压力下,为我们的记者辩护的一个考验,纽约时报一直站在他和我们员工一边。”

亚德利说,他清楚地记得,当研究员被释放时,“卡恩如释重负”。

看到中国如何对待他的研究人员,促使卡恩调查了这个国家的法律制度。卡恩曾经写道:“中国的正义是迅速的,但并不确定”。他关于出生在山洞里的法律牛虻,被称为“老虎凳”的酷刑,以及矿区官员的报道,帮助两人在2006年赢得了普利策奖。

大卫·巴尔博萨也是普利策奖得主,曾经是纽约时报的记者,与这两人共事过,现在经营着《连线中国》(The Wire China),他说:“吉姆和卡恩真是一对黄金搭档,他们合作的那些年里,两个人都是非凡的。”

巴尔博萨说,卡恩总是“有惊人的消息来源,因为他同时是商业记者和政治记者。”

在中国时,卡恩遇到了后来与他结婚的香农·吴(Shannon Wu)。在我们长达一个小时的采访中,在谈到妻子的时候他表现得最活泼。

“关于她我说不完,”然后他坐直了一点,“香农自2007年以来一直是我的伙伴。我们是在2002年我驻扎在北京的时候认识的。我们并没有立即成为情侣,我们做了多年的朋友。实际上,我在那里的时候她就已经离开了中国,在华盛顿的世界银行工作。因此,当我住在她家的时候,她就住在我家里。不过,我们确实保持着联系,几年后,在某个时刻,我们走到了一起,并在2007年结婚。我们的大儿子在2008年出生,所以,你知道,从那时起,她一直是我最重要的伙伴。”

他们有两个儿子。

最终,卡恩面临着许多明星驻外记者都要面对的两难境地:是继续写作、还是成为新闻编辑部的领导者。卡恩说:“这对我来说不是一个很轻松、很自然的决定。我需要主动选择摆脱自己的节奏和驻外记者的自主权,以及报道大事件、挖掘它并思考企业报道的快感,就像吉姆和我在中国做的那样,编辑别人写的东西很难有这种代入感。”

但他发现了一个突破口。当时,纽约时报的海外分社是在印刷品优先的情况下由各种业务拼凑而成,没有统一的工作方式。这家公司突然之间(几乎是偶然性地)拥有了世界上最大的新闻网站之一。问题是该如何处理它。卡

恩说:“我觉得当时的《纽约时报》给人的感觉是,它有一个真正的机会,可以重塑它报道世界的方式。我感觉自己有一定的精力去思考这个问题,不仅是作为一个独立的记者,而且更多的是从集体的角度思考我们如何能够扩大我们的影响力。”

他很快就着手扩大和协调国外分社的工作。今天,伦敦分社有大约80名编辑员工,而首尔分社也在不断扩大(许多人在2020年出名的安全法通过后就从香港搬了过来)。国际部现在是一台24小时运转的机器,与卡恩最伟大、最得意的成就融为一体:那些方便智能手机连续滚动的“现场”(Live)简报。

作为巴奎特的执行编辑,卡恩开始积极推动多个部门的新闻报道。巴奎特说:“这意味着每天都要有新的想法,每天都要来推动报道,而他在这方面真的很出色。我想说的是,他和外国编辑一起,一直是我们对乌克兰战争报道的领导者。”

直到去年秋天,我在纽约时报工作了四年,我总是对我在纽约时报上看到的新闻报道感到敬畏,但也对那里有多少时间花在纠结谁上位谁下台的问题上感到敬畏。

有关纽约时报的八卦是一种艺术形式,只关心和考虑自己的心态也是,这导致了对其他人的漠视。像往常一样,关于卡恩,这些精英真正想问的问题是,这跟我有什么关系?

上周我打电话询问卡恩的情况,有些人问我是否确定真的会是他,然后在下一秒就开始猜测,谁会是卡恩的下一任(如果他一直干到65岁,那将是在2029年)。

与其他出版物不同,纽约时报不喜欢从外部世界招聘顶级编辑,其编辑应该来自大楼内部。每天早上在纽约时报第二页上印有一个小方框,里面几乎总是包含下一任编辑的名字。这是报头,一个用墨水绘制的记分牌。

卡恩的情况是这样的。2018年1月1日,小阿瑟·苏兹伯格把公司交给了他37岁的儿子阿瑟·格雷格·苏兹伯格(简称AG)。巴奎特时代正如火如荼地进行着,但考虑到纽约时报的退休限制,执行编辑应在66岁之前离开,新任苏兹伯格很快开始考虑,在巴奎特之后他要选择谁。

AG似乎有三个选择。这位年轻的出版商,一位毕业于布朗大学的曼哈顿人,考虑了他的主要候选人。他们一个比一个白,受过的教育也是一个赛过一个。有克利福德·利维,他在普林斯顿上学。还有詹姆斯·贝内特,他上的是耶鲁大学。还有一个就是卡恩,一个哈佛人。卡恩一直是领跑者,但苏尔茨贝格家族喜欢有选择,因为纽约时报的事情总有出错的时候。

在这些人的下面和旁边,一个新的、更加多样化的阶层终于登场了。报头上的其他名字都是令人尊敬的记者,但很少有苏兹伯格家族的学生认为他们有机会参加这个比赛。毕竟,是巴奎特提拔和培养了利维和卡恩。两年前,贝内特被赶出了报纸,然后出版商挑选了他的人。

现在,卡恩政权正在形成。本周晚些时候进行的报头调整将会表明,报头上的另外两个名字,马克·莱西和卡罗琳·莱恩,是新的负责人。如果他们的谷歌行程上有与你在楼下的沃尔夫冈餐厅喝一杯马提尼的安排,那祝你好运。

雷恩斯曾写道,纽约时报挤满了“生活家、事业家、书呆子、时间服务器和无人机”。但是,也有一些高级教会的技术官僚。卡恩就是其中之一:受过良好的培训、受膏者(圣经中对神选定或神喜悦的人举行的仪式,预表这样的人在未来能够堪当大任)、现在被任命。

不过,正如他曾经描绘中国时所写的那样,在苏兹伯格的王国里,正义是迅速的,但并不总是肯定的。

问问贝内特就知道了。他在罗森塔尔之后负责评论版,在2020年夏天发表汤姆·科顿的专栏文章之前,他一直被当作卡恩的竞争对手。AG 曾授权贝内特征求和发表保守派的声音。

科顿的专栏文章,支持用军队来平息在美国各城市爆发的“黑人的命也是命”的骚乱,紧接着,苏兹伯格给员工发了一封信,说他相信“对各种意见开放的原则”。但随着文章的争论越来越热,苏兹伯格没勇气坚持了。他与贝内特翻脸,把他踢出了纽约时报。

各方都很愤怒,有些人对那篇专栏文章的内容感到愤怒,有些人对解雇科顿的行为感到愤怒。坐在纽约时报的会议室里,我告诉卡恩,我不太明白他在这一切中的地位。当他的竞争对手发生内爆时,他是否置身事外?还是他为他的老板巴奎特或巴奎特的老板AG提供了建议?

卡恩回答说:“我在很大程度上是领导团队的一部分,团队与我们的员工一起管理这一问题的反应和产生的影响。”

他说,他相信这篇专栏文章所引发的激烈情绪,远不止是文章本身的问题,“纽约时报有一种普遍的感觉,它必须在内部认真审视其多样性、公平性和包容性政策,以及我们有什么样的场所工作,以及我们在多大程度上开始在整个组织内招募更新、更多样化的记者。”

当这一切发生时,我记得我参加了一个全公司的Zoom会议,其中一名员工问AG,如果巴奎特走了,另一个白人男性做了主编,怎么指望他能驾驭这种问题。苏兹伯格明显被激怒了,他回答的基本意思是,他对这个问题及其含义都很反感。

我问卡恩,在那一刻,他脑子里是否敲响了警钟。

他说:“我不太记得这个问题和AG的回答。”

这似乎有点不太可能。

他说:“我认为很长一段时间以来已经很清楚,无论纽约时报的下一任领导人是谁,我们必须建立一个强大的文化,代表我们报道的国家和世界。我们需要有领导层和整个组织的记者,他们有经验和背景,能够全面和有影响力地报道这个国家和这个世界。如果没有真实的、长期的对多样性的承诺,也没有让多样化员工感到满意并认为能实现抱负的工作场所,你就无法做到这一点。因此,这不是一个人的工作,而是整个新闻编辑部的工作,《纽约时报》的领导层中的任何人都会为了这个目标拼尽全力。”

我的朋友莱西记得有人向苏兹伯格提出过这个问题。莱西说:“底线是,多样化不仅仅是政治光谱,它是实际工作。它是关于雇用、发展、建立结构和对员工的信任。多样化和所有事情都息息相关,我认为AG对卡恩感到非常放心,因为长期以来,卡恩在这方面的成绩很出色。”

莱西说,正是因为卡恩,才促成了“我在纽约时报有一个非常多样、有趣的领导生涯,因为他相信我并帮助我成长”。

事情并没有就此罢休。去年,资深的科学作家唐纳德·麦克尼尔因多年前发生的一件事而被开除,他在讨论一群富家子弟在时报赞助的南美实地考察中的露营轶事时,引用了“N”开头的字(注,指对黑人的蔑称)。就在麦克尼尔被解雇的同一个星期五,一位名叫安迪·米尔斯的音频记者,因为很久以前在纽约时报工作以外的行为而被解雇。舆论作家巴里·韦斯在一封公开信中对苏兹伯格进行了抨击,之后就迅速离开了。

右翼媒体和各地纽约时报的敌人对这种无休止的景象感到欣喜。这个地方不停地往外赶人,所有重要的新闻报道似乎成了人们最不关注的事情。被吓坏了的新闻记者和专栏作家们组成的巡回小组联合起来,给苏兹伯格发电子邮件,请求他控制局面。

大约在这个时候,一个曾在中国学习过的人评论说,这一切似乎与毛泽东主义的斗争会议很相似。卡恩有没有产生过这样的共鸣?他挑了挑眉:“呃,它并没有以那种方式让我产生共鸣。在那段时间里,有很多非常坦率和情绪化的对话。对我来说,它不太像是‘毛泽东思想斗争会’。没有人被强迫,你知道,自我坦白或类似的事情。”

纽约时报的工作人员仍然为频繁走人事件耿耿于怀,他们希望卡恩能成为一个稳定的掌舵人。一位经常上报头的记者在谈到卡恩时说:“有一种感觉,这让很多人非常高兴,他不太愿意放纵抱怨和行动主义不断的呐喊,他对最近让我们分心的新闻界文化战争的爆发没什么耐心。问题是,他是否能够一直保持这种态度。”

我把这句话告诉了卡恩,并问道,那么,他会吗?他采取了外交式的回答,承认我们所处的是一个纷争不断的时代,他将“继续与员工辩论”,讨论这个地方需要如何发展。他继续说:“我非常关注这些辩论,我也确实致力于纽约时报的独立使命。”

卡恩告诉我,他一直在努力“使纽约时报成为一个人们不必跑到Slack(注,一个商业公司常用的沟通工具)上去吐槽的地方”,而是有“他们可以去找的同事,知道他们的担忧会被听到。这并不意味着我们会对任何人的任何担忧立即做出反应并立即同意,因为这里的一些新闻价值意味着我们有时不得不对同事说‘不’。”

两周前,巴奎宣布“重启”纽约时报对推特的态度(即限制和规范员工在推特上的言论),这是他在新闻室管理方面做出的最后一个重大决定。它基本意思是指示每个人,要么成长,要么退出。新闻编辑部的许多人认为这是一个受欢迎的信息,尽管有点迟。那

么这条指示在实践中会如何运作?像玛吉·哈伯曼(纽约时报》的白宫记者和CNN的政治分析员)或尼古拉斯·汉娜-琼斯(美国调查记者,以报道美国的民权运动而闻名,纽约时报特约撰稿人),这些喜欢在推特上胡作非为的纽约时报明星真的能被约束住吗?

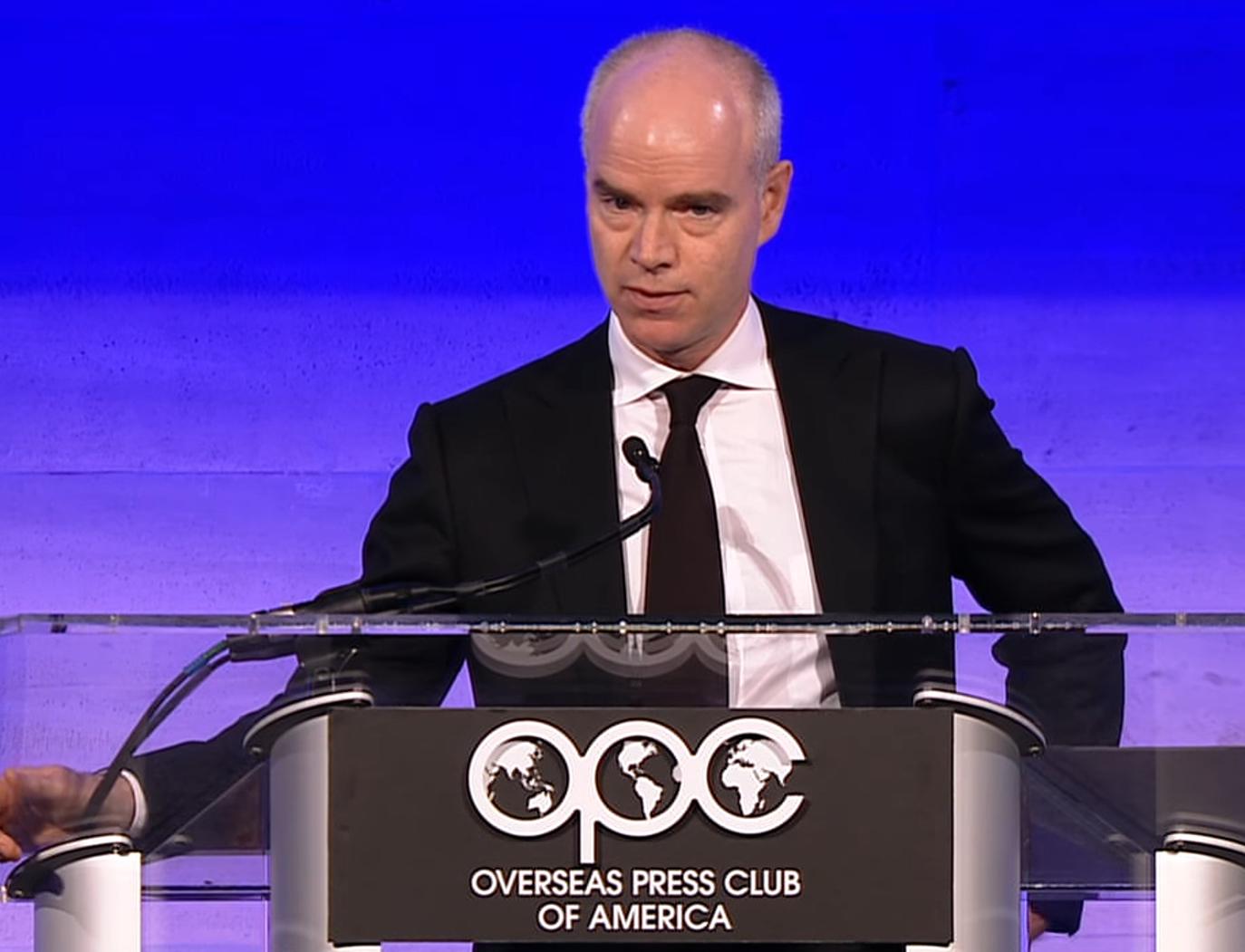

我问卡恩(他自己的推特账户被可爱地命名为@nycscribe,截至4月18日——宣布升职的前一天只有6772名粉丝),如果他很快发现一个更多产的推特用户违反了“重启”政策,他会怎么做?

他说:“显然,我不会评论某个具体的记者,但广义上讲,首先我认为你是对的,那份信息遍受到好评,而且感觉很及时,我们自己的员工也有一点推特疲劳。”

他补充说,他会“提醒那些不遵守政策的人,不管是谁,我们都会认真对待。而且我们已经制定了定期的、持续的对话,与那些有时候会发一些‘也许不是那么完全正确的推文’的员工,提醒他们‘也许你应该暂停一下’,或者‘也许你需要休息一下’。你知道,我们不是在命令任何人不准上推特。我们只是想帮助人们进行调节。”

我第一次见到卡恩是在得梅因,就在疫情之前,当时纽约时报的记者大队来到爱荷华州参加2020年的党团会议。我和我当时的老板多德一起去的。我们租了一辆福特探险车,大小和城市公交车差不多,卡恩在从某个极无趣的聚会回来的路上跳上了车。

我开车带着一行人穿过整个城市,然后把滚石乐队的声音调低了几个档次,并试图让卡恩透露一点办公室八卦。

我们抛出了各种诱人的诱饵,但那家伙就是不上钩。后来,在市中心万豪酒店的超级碗派对上,每个人都开始放松下来。卡恩依然保持着矜持,不是冷漠,而是庄重和自持,这就是为什么当他观看夏奇拉和詹妮弗·洛佩兹的中场秀时,他脸上绽放孩子般笑容的样子是如此有趣。

罗森塔尔说:“有一次,我对珍妮特·埃尔德说,我真的很喜欢卡恩,但他没有幽默感,埃尔德是一位深受爱戴的报头编辑,于2017年去世。她说,你要邀请卡恩去吃饭。我照做了。我们去了大楼里的那个牛排店(沃尔夫冈餐厅),喝了马提尼酒,真他妈的搞笑。他讲的笑话我一个都不记得,他讲起笑话来就像在跟人交谈一样。”

莱西和卡恩一起在外事部门工作时,就坐在卡恩旁边,他说:”我只记得他和他的孩子们说话时,他们能把他逗笑,所以这个非常严肃的知识分子也会傻笑。”

亚德利说,一旦你了解了卡恩,会发现他“完全是个有趣的人”。我问亚德利,他是否能想到任何他们两人在截稿日期后喝醉的经历,或许是一两场精彩的酒吧斗殴?或者任何顽皮的行为或任何形式的欲望。他说他什么也想不起来。

卡恩的履历中并非没有瑕疵。

2020年12月,他面临着他职业生涯中最大的一次危机。他把报道恐怖主义的记者鲁克米尼·卡里马奇作为他的明星之一。她是纽约时报大型《哈里发》(Caliphate)播客系列的封面人物,直到后来发现她是围绕着一个虚假的ISIS人物建立了整个报道。

卡里马奇的报道方式有很多问题,其中一些问题在《哈里发》之前就存在了。记者们曾试图警告卡恩和他的副手们,注意卡里马奇和他们所认为的她的粗暴行事方式,但无济于事。

本·史密斯在媒体专栏中写道,出色的战地记者C.J.奇弗斯在这个问题上,“与卡恩发生了特别激烈的冲突”。熟悉情况的人说,卡恩没有不理会同事们的警告,部分原因是他把他们的抱怨归结为简单的职业嫉妒,这种毒素在新闻编辑室的每一根血管中流淌。

这是卡恩的一个重大误判,它引发了 “疯狂小姐”(即朱迪思·米勒,纽约时报记者,早在1986年,她关于利比亚的一系列不实报道受到了谴责。15年后的2001年,米勒又因对基地组织和本·拉登的报导,而获得普利策新闻奖。她关于伊拉克是否拥有大规模杀伤性武器的报道受到争议)的可怕后果。她对美索不达米亚骗子和其他坏人的过度依赖,是纽约时报最终将美国推入有史以来最严重的外交政策灾难的原因。

这就是当一个人担任《纽约时报》的最高编辑时所面临的巨大风险。

亚伯·罗森塔尔在他的墓碑上,刻下了著名的“他保持了报纸的正确性”这句话。这一点现在可能比以往任何时候都更难做到,就像人们可能更难认同到底什么是正直一样。

纽约时报一直被自由派员工和用户群拖向左翼。最近,它在一篇新闻报道的第24段中,报道了它如何“鉴定”亨特·拜登笔记本电脑中的邮件缓存,从而招致了新一轮的批评。

对纽约时报来说,在选举时几乎没有碰过类似的主题,在事件发生发生一年多之后,对大家都知道是真实的东西进行认证,这似乎有点太过夸张。

这台笔记本包含了更多有待挖掘的故事,选民们对拜登家族如何发家致富有合理的疑问。也许纽约时报在经历了自由派订阅用户对其处理希拉里电子邮件的方式进行反击后,时报感到伤痕累累。或者它不想被认为是在为鲁迪·朱利安尼服务,朱利安尼后来吹嘘他如何将笔记本电脑塞给了《纽约邮报》。

我向卡恩提出了这个问题,并问他是否可以诚实地回答,如果笔记本电脑属于小唐纳德·特朗普,报道的程度是否是一样的。

卡恩坚持说:“我们当时确实报道了它,我们是根据当时知道的情况,或者说我们当时可以证实的情况,做出了一个有意识的决定,我们没有大意宣传,但我们确实报道了它。”

他继续说:“我们仍在挖掘与亨特·拜登有关的一些问题,我们将像报道任何总统的儿子一样报道亨特·拜登。我是否在某种程度上认为,有一个改变选举的丑闻,而纽约时报却没有报道?我想我并不这么认为。”

纽约时报因其报道特朗普的方式而不断受到批评。右翼指责它加入了抵制特朗普的行列。左翼则抱怨它对特朗普的报道过于轻信,花了太多时间在餐馆里采访他的选民。

如果特朗普真的再次参选,卡恩会如何指导第二轮的报道?

他告诉我说:“把整件事情彻底地报道出来,探寻第二轮选举对国家和世界意味着什么。仔细研究他安排的所有有影响力的人。理解那些希望他重新掌权的选民的动机或不满。”

卡恩是否赞同后结构主义对“客观性”的批判,即认为客观本身就是一种错觉?

卡恩说:“我坚信,纽约时报需要将新闻报道建立在深度报道、开放思想、好奇心和同理心的基础上。没有完美的中立,在有分歧的问题上默认“双方”的框架可能是不够的,而且会产生误导。但是,新闻报道的过程需要客观和透明,我们需要挑战自己和读者,了解所有的事实,探索更全面的观点。”

卡恩的标志性成就之一是他塑造了纽约时报的“现场”(Live)频道。如今,主屏幕经常被这些现场公告所占据,这些公告由来自世界各地的短新闻组成,实时更新。

要把这些新闻拼凑起来很费劲,记者和编辑们为此抱怨不已,但“现场”简报获得了大量的点击率,在国会山的重大时刻和乌克兰问题上,这些简报是无可比拟的。

卡恩告诉我,他相信这是纽约时报的未来。他说:“我们仍然处于开发和证明它的早期阶段,但对我来说,这是我们的新闻专业知识最令人兴奋的地方之一,随着我们对它的完善,我认为你将感受到它越来越大的影响力,最终吸引人们在最大的故事发生时回到纽约时报,而不是说去看有限广播电视。”

巴奎特说:“我希望人们理解这是非常大的一件事。”

他认为,“现场使纽约时报与CNN展开了竞争”,并认为卡恩“将继续朝这个方向推进。他在这个方向上有大量的创新,现在甚至很难让人理解”。

在与卡恩会面之前,我决定与这个星球上最了解纽约时报克里姆林宫学的人会面。

注:冷战时期,由于前苏联及其它社会主义国家的信息高度封闭。为了研究这些国家的政治局势,西方媒体不得不仔细从官方出版物、广播电视、口号宣传等各个途径透露出来的领导人称谓、排名、座次等等线索,寻找出政局变动的蛛丝马迹。这门“手艺”被称为“克里姆林宫学”。

盖伊·塔利斯穿着一件在巴黎淘到的橙色丝绒夹克,看上去很时髦,他说:“纽约时报真的是一个高尚的机构。”

他在公园大道上瑞吉酒吧(Regency bar)的一个包厢里坐了下来,点了一杯丹桂马提尼酒。

塔利斯说:“你在和红衣主教们打交道。另一方面,他们互相之间也是竞争对手。他们正在攀登,试图登上巅峰,然后他们被志同道合的人打了下来。”

在帮助发明新新闻主义之前,塔利斯是纽约时报的一名抄写员和记者。1969年,他出版了《王国与权力》(The Kingdom and the Power)。这本书至今仍是关于纽约时报的经典之作,其中的许多描述至今仍能引起共鸣。但塔利斯对卡恩一无所知。我告诉他关于卡恩的富有程度。

塔利斯瞪大了双眼,他很好奇卡恩会不会成为纽约时报历史上第一个,比老板苏兹伯格更有钱的主编。后来,当我把这件事告诉卡恩时,他笑了,并说:“塔利斯应该多做一些报道。那纯粹是猜测。”

不过,如果说《王国与权力》能给我们带来了什么启示的话,那就是编辑们如果与苏兹伯格家族过不去,就得自担风险。

塔利斯告诉我:“像执行编辑或总编这样的人,以及我们在报头看到的所有名字,一直都在围着火焰跳舞,他们可以默默无闻地跳下去,也可以生存一段时间,他们也许可以得到美誉,赢得各种奖项。但他们在地球上的时间是暂时的。他们在时报的时间是暂时的。他们永远不可能拥有这家糖果店。这是罗森塔尔告诉我,‘我永远不会拥有这家糖果店’。”

罗森塔尔的儿子安德鲁说,“你必须提醒自己,这个地方的主人是一个可以随意改变一切的家族。虽然他们通常不会这样做,但他们可以。”

导致艾布拉姆森下台的一个主要原因是她没有进行适当的管理。艾布拉姆森在她最近的书中写道:“我仍然不明白我当初所处的危机,我以为在雷恩斯失败之后,出版商不会再解雇他挑选的另一位总编。”

上周五我们在纽约时报的会议室见面时,我向卡恩建议,报道中国共产党的政治局似乎是演练如何对付滑头的苏兹伯格家族的好办法。

他和善地笑了笑,但很快就严肃起来。他说:“这所以说这是新闻界最好的工作,因为我们有一个对新闻业深信不疑、关心并绝对致力于投资新闻业的家族。”

这话说得很像公司发言人。