Paul Berman在《外交政策》发表文章,分析了俄罗斯一直以来具有侵略性的原因。作者认为,俄罗斯发动战争仅仅是因为对自由民主制度感到深深的恐惧,只能通过侵略那些正在进行自由民主改革的国家来防止改革之风飘进自己的领土。不同的是,普京的历代前辈都可以用伟大高尚的宗教或者共产主义信仰作为借口,但是现在沙皇早已不复存在,共产主义也不是普京的信仰,当普京发动对乌克兰的战争时,他甚至找不到一个说得过去的理由。

俄罗斯总统普京可能已经疯了,但也有可能他只是透过一个奇特的、历史性的俄罗斯镜头来看待整个事件,并采取了相应的行动。毕竟,侵略邻国对俄罗斯领导人来说不是什么新鲜事。它是一种习惯性,一个常识,它是古老的传统。但是,当他向自己或世界解释这个古老传统的原因时,他很难想出什么新鲜的说法来。

他使用的是旧时代的政治辞令,但这些说辞对他的帮助并不大。当他发表演讲时,发现自己几乎无话可说。这可能是他遇到的最早的挫折,远远早于最近困扰他的军队的军事挫折。这不是一个心理上的失败,它是一种哲学理论上的失败,他没有对当前的形势进行合理的分析,因此,他也无法形成清醒的认识。

他试图解决的问题是永恒的俄罗斯难题,也就是丘吉尔形容的俄罗斯“包裹在重重迷雾中的真正的谜团”,尽管丘吉尔认为“国家利益”是解开这个谜团的一个关窍,但这并不能解释问题的全部。这个难题是关于如何处理俄罗斯生活中非常奇怪且危险的不平衡。

这种不平衡的一方面是俄罗斯的文明和广袤的领土,这是一个巨大的优势,另一方面是奇怪而持久的无能,无力构建一个可靠且有韧性的国家,这是一个巨大的弱点。几个世纪以来,俄罗斯领导人一直试图通过建立最暴虐的暴政来应对这种不平衡,希望残暴能够弥补韧性的不足。他们用一种与其他国家不同的外交政策(即侵略政策)来强化这种野蛮行为,这种策略似乎起到了作用。

残暴和不寻常的外交政策帮助俄罗斯政府免于崩溃,安然度过了19世纪,这是一项成就。但在20世纪,俄罗斯曾两度崩溃。

第一次是在1917年,这次崩溃导致了极端分子和疯子的上台,以及世界历史上一些最严重的灾难。尼基塔·赫鲁晓夫和列昂尼德·勃列日涅夫将国家恢复到了一个稳定的状态。

然后,它再次崩溃。第二次崩溃是在米哈伊尔·戈尔巴乔夫和鲍里斯·叶利钦的时代,这次没有给世界造成像上回那么大的灾难。然而,帝国消失了,苏联南部边境爆发了战争,经济瓦解,预期寿命下降。这一次,普京领导了复苏。在车臣,他以一定程度的暴徒行为完成了这一任务,在当前战争的交战方中,只有他犯下了有可能是种族灭绝的罪行。

然而,对于俄罗斯的最终目标,即建立一个足够坚固且有韧性、避免再次崩溃的俄罗斯国家,普京并不比赫鲁晓夫和勃列日涅夫更有能力。他对此感到担忧,不仅如此,很明显,他还感到恐慌。他的忧虑使他对这个问题得出了跟他过去的历代前辈相同的看法。

这种观点有点像一个气候偏执狂,它担心来自西方的自由主义哲学和共和主义实践的温暖原则向东漂移,会与俄罗斯冬季的冰冷云层相撞,从而导致猛烈的风暴,最终一切都将不复存在。简而言之,这是一种信念,即俄罗斯国家的危险来自外部和意识形态,而非来自内部结构。

第一次这样的碰撞,也就是最初的碰撞,采取了非常粗鲁的形式,和之后的碰撞的特点完全不同,并造成了创伤。这就是拿破仑在1812年对俄国的入侵,这场入侵使法国大革命以一种被贬低的和独裁的形式撞上了沙皇冰冻的中世纪主义。法国大革命和沙皇的碰撞,把法国军队带到了莫斯科的余烬中,而沙皇军队则来到了巴黎。

但是,几个世纪以来反复发生的典型碰撞,始终是哲学理论上的,军事方面仅限于俄罗斯的反应。在沙皇军队进入巴黎十年后,一圈俄罗斯贵族在法国大革命和美国革命的影响下接受了自由主义思想。他们为了一个新的自由主义的俄国而共同谋划。最终他们被逮捕和流放,他们的事业粉碎了。但沙皇,即尼古拉一世,对战胜他们感到不那么自信。他对此的反应是采取一项政策,这项政策将永远保护俄罗斯帝国免受颠覆性危险。

1830年,一场新的法国革命爆发了,它在欧洲,特别是在波兰,激起了共鸣和自由主义浪潮。尼古拉一世认识到,在他自己国家的边界上,自由主义的兴起注定会使那些被捕和流亡的自由主义贵族的阴谋复活。他对这个预测的反应是,为了安全起见,入侵波兰,把波兰吞进沙皇帝国的版图中。

1848年,法国又爆发了一场革命,促使欧洲更多地区爆发了自由主义和共和主义起义,这几乎是一场席卷欧洲大陆的革命,很明显欧洲当时正在努力形成一种新的文明,不再是保皇主义和封建主义,不再服从任何在当地掌权的教会的指令,这是一种代表人权和理性思想的新文明。

但这种新文明正是尼古拉一世所担心的。他的反应是入侵匈牙利。在尼古拉一世看来,他的这两次入侵,即对波兰和匈牙利的入侵,是以攻为守的防御战争。它们是“特殊军事行动”,旨在通过击溃革命的邻国来抑制颠覆性思想在俄罗斯帝国的传播,同时也希望在更广阔的地区扼杀革命的火苗。

这些战争是成功的。1848年的大陆革命以失败告终,尼古拉一世与此有很大关系。这为他赢得了“欧洲宪兵”的称号。沙皇政权又持续了两三代,直到他所担心的一切最终发生了,德国社会民主党和西方其他自由主义和革命潮流的灵感致命地渗透到了俄国。那是在1917年。他的曾孙尼古拉二世成为沙皇。

脆弱的俄罗斯共和国倒下了。它以共产主义专制的形式重新出现,但基本的状态仍然是一样的。斯大林对来自西方的自由主义或自由化潮流的看法与尼古拉一世相同,只是斯大林表达忧虑的说辞与沙皇的不同。

斯大林着手在苏联粉碎自由主义灵感。但他也着手在德国粉碎它们,这是他的德国政策的早期目标,旨在摧毁社会民主党,而不是纳粹。在西班牙内战期间,他的政策旨在摧毁西班牙左翼的非共产主义者,其程度甚至超过了对法西斯的打击力度。当第二次世界大战结束时,斯大林开始在他控制下的欧洲每一块土地上粉碎那些新潮的灵感。他确实是疯了。

赫鲁晓夫没疯,但结果一样,他也变成了尼古拉一世。1956年,当共产主义匈牙利决定探索一些微弱的自由主义可能性时,赫鲁晓夫发现了这对苏联的致命危险,于是他做了尼古拉一世做的事情。他入侵了匈牙利。

勃列日涅夫上台了。事实证明他也是一样的。捷克斯洛伐克的共产主义领导人中出现了自由主义思想的萌芽,于是勃列日涅夫就入侵了。

这些都是普京在2008年小规模入侵一个新的自由主义和革命的格鲁吉亚、以及在2014年革命的乌克兰入侵克里米亚的先例。俄罗斯国家在19世纪、20世纪和21世纪发动的每一次入侵都是为了“自保”,防止自由主义思想和社会实验的纯哲学之风飘过边境。同样的理由也导致了最凶猛的入侵,也就是现在正在发生的入侵。

只是,普京遇到了一个语言或辞令上的问题,这是他的前任们都没有遇到过的。19世纪30年代和40年代的尼古拉一世,非常清楚如何描述他对中欧自由主义思想和运动的战争,他只需要援引神秘而正统的东正教保皇主义原则。他知道自己支持什么,反对什么。

他是正统基督教和神圣传统的捍卫者,他是邪恶的无神论、异端和革命混乱的敌人。他的主张引起了法国和美国革命朋友的厌恶,但在拥护保皇主义和秩序的朋友中获得了尊重和钦佩,这些人在尼古拉一世的帮助下,在欧洲占据了主导地位。他的原则是崇高、庄严、宏伟而深刻的。它们是某种普世原则,这使它们无愧于俄罗斯的宏伟,它们是在俄罗斯君主制和东正教的领导下,为全人类服务的原则。它们是活生生的、立足于那个时代的现实,即使隐藏在烟雾和香火背后,也能让沙皇和他的顾问们清晰地、战略性地思考问题。

斯大林、赫鲁晓夫和勃列日涅夫也同样知道如何描述他们对自由主义者和颠覆者的战争——通过援引共产主义的原则。这些原则也是雄伟而普世的。它们是人类进步的原则,俄罗斯仍然处于领先地位,是整个世界的原则。

这些原则在每个由共产党领导的国家都受到了支持和钦佩,有时在非共产党人中也得到了支持,他们接受了苏联入侵是反法西斯的论点。在这些方面,共产主义原则会根据他们所处的现实进行调整,使共产主义领导人能够以清醒和自信的精神进行利己的战略计算。

但是,普京能主张什么哲学理论宣传自己呢?

亲普京的理论家们应该为他制定一个理论,一个极好的理论,能够形成一种论调,用于思考俄罗斯在我们这个时代的处境和俄罗斯国家的永恒难题。但是理论家们让他失望了。他应该把他们枪毙。也许失败并不是他们的错,但这不能成为不枪毙他们的理由。哲学学说不可能像演讲稿那样随意编造。强大的理论要么就存在,要么就不存在。因此,普京只能抓住各种虚无缥缈的想法,再把它们结合起来。

他几乎没有从共产主义中汲取任何东西,除了二战中遗留下来的对纳粹主义的仇恨。他也非常强调他的反纳粹主义,这在很大程度上说明他的反纳粹情绪成功获得了俄罗斯同胞的支持。但在其他方面,反纳粹主义并不是他的理论重点。

近年来,新纳粹分子在乌克兰扮演的角色是很明显的,虽然只是以涂鸦和偶尔的街头示威的形式。但它不是一个主要角色,甚至都算不上是一个次要角色。它一直是微不足道的,这意味着普京对乌克兰新纳粹分子的强调,有助于他在俄罗斯的支持率,也体现了他思维的重大扭曲。

在他的妄想中,大量乌克兰人被新纳粹分子给吓坏了,在看到俄罗斯的坦克在街上滚动时会心存感激。在他的思维中,共产主义的其他东西都不存在了。相反,他遗憾地回忆说,过去的官方共产主义理论鼓励乌克兰自治,而不是鼓励乌克兰屈服于大俄罗斯民族。列宁的“民族问题”立场并不代表普京的立场。

相比之下,他从沙皇的神秘保皇主义中汲取了相当多的东西。他汲取了一种古老的传统意识,这使他引用了基辅在9世纪俄罗斯民族建立中的作用,以及17世纪东正教会(好人)和罗马天主教会(坏人)之间的宗教战争。

保皇主义不是一种民族主义,但普京给他自己对王室和宗教历史的解读赋予了民族主义的解释,这样,东正教与天主教的斗争就变成了俄罗斯人(在他的解释中,包括乌克兰人)反对波兰人的民族斗争。他引用了17世纪哥萨克人博格丹·赫梅尔尼茨基的英勇叛乱,但他谨慎地选择不提及赫梅尔尼茨基的另一个身份,他是历史上最可怕的大屠杀领导人之一。

注:博格丹·赫梅尔尼茨基领导了针对波兰立陶宛联邦权贵的赫梅尔尼茨基起义(1648年-1654年),1654年,他与沙皇俄国订立佩列亚斯拉夫条约,这份条约让乌克兰最终并入俄罗斯帝国。他也是迄今为止对犹太人最残忍的暴君之一。

但在普京对过去的民族主义解读中,并没有什么伟大或崇高的东西。他对教会历史的援引似乎暗示了东正教精神的伟大,但并没有反映出来,就好像东正教对他来说只是一种事后的想法或装饰品。他的民族主义只是19世纪和第一次世界大战前欧洲形形色色的浪漫民族主义。这些民族主义是为了应对各种独裁者和多民族帝国而衍生出来的各种版本,声称对整个人类有着特殊的使命。

但普京的民族主义并没有宣称这种特殊的使命。它是一个小小的民族主义,而不是一个宏大的民族主义。它是一个小国的民族主义,一个有着奇怪的微小声音的民族主义,就像1990年代塞尔维亚民族主义对14世纪事件的咆哮一样。可以肯定的是,它是一种愤怒的声音,但不是共产党人那种低沉和雷鸣般的声音。这是一种怨恨的声音,直指冷战中的胜利者。这是一个人的声音,他的尊严受到了冒犯。一个胜利的北约咄咄逼人的侵犯激怒了他。他爆发了。

但他的怨恨也缺乏宏大的意义。无论如何,它缺乏说服力。沙皇可以解释为什么俄罗斯帝国会引起自由派和共和派革命者的敌意。这是因为俄罗斯帝国代表着真正的信仰,而自由派和共和派是上帝的敌人。共产主义领导人同样可以解释为什么苏联会招来敌人:那是因为苏联共产主义的敌人是资产阶级的捍卫者,而共产主义是资本主义的毁灭者。

普京找到的说辞是“恐俄症”,这是一种非理性的仇恨,一种没法解释的东西。

他也没有在他的怨恨中提炼出一种终极的美德。沙皇们相信,只要他们能打败颠覆者和无神论者,他们就能向人类提供真正的信仰。共产党人相信,在打败了资本家和资本主义的工具——法西斯分子之后,世界的解放就唾手可得了。但普京的怨恨并没有指向一个光辉的未来。它是一种向后看的怨恨,没有向前看的面孔。

因此,这是一种俄罗斯民族主义,其中没有任何东西可以吸引其他人的支持。我发现,世界各地确实有人在当前的战争中支持普京。他们这样做是因为他们对美国和其它富有国家怀有怨恨情绪,或者是因为他们对冷战时期苏联提供的帮助怀有感激之情。有一些塞尔维亚人对俄罗斯有兄弟般的感情。但几乎没有人赞同普京的观点。没有什么能引起他人共鸣的东西。

世界上没有人认为毁灭乌克兰能带来一个新的、更好的时代。

普京的理论也没有提供希望。它提供的是歇斯底里。普京认为,在乌克兰所谓的新纳粹领导人的领导下,乌克兰境内的数百万俄罗斯人已经成为种族灭绝的受害者。他所说的“种族灭绝”有时似乎是指具有俄罗斯民族身份的俄罗斯人被迫说乌克兰语,因为这将剥夺他们的身份,这是他2021年的文章《论俄罗斯人和乌克兰人的历史统一性》中的一个暗示。

其他时候,他则满足于暗示乌克兰有大规模的屠杀。无论哪种情况,在这一重要问题上,他出奇地缺乏说服力。地球上没有任何地方有人举行抗议活动,谴责乌克兰对数百万俄罗斯人实施了种族灭绝行为。为什么没有?这是因为普京说这些话的态度就是,他无意去说服那些需要被说服的人。

不过,他还是坚持自己的想法。这种做法符合他的风格。他认为自己是一个有文化的人,以最崇高的方式思考问题,他不能是一个入侵了别人国家,却找不到一个宏伟的哲学理论的人。在这一点上,他似乎确实渴望得到安慰,我猜想这就是为什么他花了这么多时间与法国总统马克龙通电话的原因,法国一直以来都是有知识威望的国家。

然而,普京对宏伟哲学的执着是这场灾难的根源。因为如果一个人被那些渺小而可笑的想法所淹没,他怎么能够清醒地思考?他知道现实世界的问题和挑战困扰着他,但他的想象力却充斥着对中世纪历史、17世纪的宗教战争和哥萨克人的荣耀、过去的波兰天主教与今天北约的“恐俄症”之间的相似之处,以及对新纳粹分子的怨恨,因为乌克兰俄罗斯人正在他们手中面临着可怕的命运。在这大量的怨恨情绪中,他能想出的最好的办法就是沙皇尼古拉一世在19世纪30-40年代的外交政策。

的确,从传统的外交政策现实主义的立场来看,我刚才所叙述的一切确实是无关紧要的。现实主义是一种思维模式,它认为意识形态无关紧要,思考的角度应严格遵守权力关系。按照现实主义的思路,普京的民族主义言论几乎毫无意义,只有普京对北约及其侵略的抱怨无法被归类为意识形态。这一部分才应该要引起我们的足够重视。

但真的如此吗?认真对待俄罗斯对北约抱怨的人,总是把对俄罗斯的危险当作一件非常明显的事情,认为俄罗斯的危机无需解释。普京本人指出了北约的东侵,把他的拳头砸在桌子上,然后就没有下文了,他没有说明他反对北约的依据。于是我们自行推断,北约的扩张对俄罗斯构成了危险,因为有一天,北约的军队可能会突然越过边境涌入俄罗斯领土,就像1812年拿破仑的军队涌入边境一样。

然而,如果我们按照现实主义的建议,将分析限制在铁的事实上,我们不妨回顾一下,在70多年的时间里,北约没有任何迹象表明它不是一个防御性联盟。我们完全没有理由认为,有一天,在原则上反拿破仑的北约会在实践中变成拿破仑式的。北约向东扩张的目的反而是为了稳定欧洲,结束边界争端,这也应该符合俄罗斯的利益。

然而,毋庸置疑的是,北约的扩张不仅激怒了普京,还吓坏了他。只是,这是为什么呢?我想答案是显而易见的。而且,为什么没有人愿意大声说出来的原因也显而易见。尼古拉一世感到恐惧、并且竭尽全力避免的欧洲革命最终还是发生了。自由共和国出现了。1949年,自由主义共和国联合起来,他们真诚地相信,自由主义和共和主义原则确实能带来一种新的文明。他们用一个军事联盟来保护他们的文明,这个联盟就是北约。

以这种方式,自由主义共和国产生了一个军事联盟,其中包含了一种精神理念,即自由主义和共和主义的美妙之处。这就是1848年的革命,它终于成功了,并有了一个强大的盾牌保护。而普京看到了这个问题。

北约的东扩让他感到愤怒和恐惧,因为它阻碍了尼古拉一世建立的健全和保守的俄罗斯外交政策传统,即入侵邻国的政策,在北约扩张的地方,俄罗斯再也不能入侵,自由主义和共和主义革命的成就再也不能被摧毁,至少不可能被俄罗斯军队摧毁。因此,反对北约扩张就等于接受俄罗斯的扩张。这是对一种非常奇怪的俄罗斯扩张主义的接受,其目的一直是阻碍革命概念向东传播。

但普京没有说明这一点,俄罗斯的其他人也没有。这是不可说的。任何接受俄罗斯侵略邻国真实原因的人都明白,俄罗斯边境或附近国家的数千万人受到最暴力、最凶残的压迫的原因其实很简单,那就是不想让俄罗斯人民接触到良好社会基础的思想和信仰,所以没有人会说出来。相反,人们接受了这样的假设:俄罗斯受到北约的威胁,因为它可能会遭受拿破仑式的入侵。

简而言之,“现实主义”是一种智力上的迷雾,它号称秉持着智力清醒的原则。

最后,为什么普京要入侵乌克兰?不是因为北约要侵略俄罗斯,不是因为9世纪基辅的事件和17世纪的东正教与天主教的战争,不是因为泽连斯基总统领导下的乌克兰已经走向纳粹。

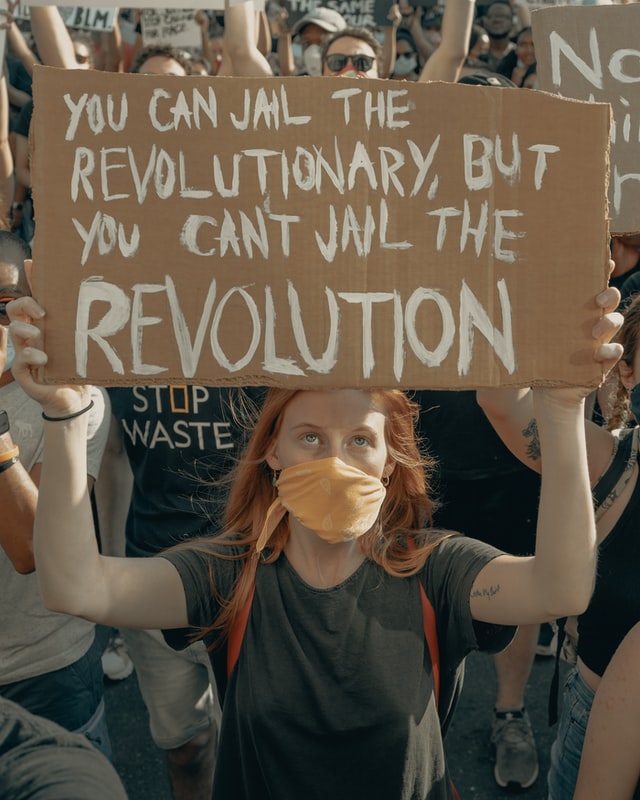

普京之所以入侵,是因为2014年的独立广场革命。独立广场革命正是1848年的革命,一场典型的欧洲起义,由自由主义和共和主义思想所激励,正如1848年一样,它们有同样的学生理想主义和同样的浪漫主义色彩,甚至还用了同样的街头路障,只不过是用橡胶轮胎而不是木头做的。

我知道这一点,因为我是一个研究革命的学生,我在不同的大陆看到各种革命起义,而且我也看到了独立广场革命。我感受到了空气中的革命电流,远处的普京一定也感觉到了。独立广场革命具备尼古拉一世在1848-49年所要反对的一切。它充满活力和激情,能够激起广大人民的共鸣。最终,独立广场革命优于1848年革命,它没有导致疯狂的乌托邦,也没有导致蛊惑、灭绝计划和混乱局面。

它是一场有利于乌克兰的温和革命,这场革命为乌克兰提供了一个可行的未来,同时也为乌克兰的邻居们提供了一种新的可能性。而且它没有失败,这点与1848年革命不同。因此,普京被吓坏了。他的反应是吞并克里米亚,并在乌克兰东部的分离省份挑起他的战争,希望能给革命的成功带来一些负面影响。

他也取得了一些胜利,一些乌克兰人可能也加入了他的阵营,给自己造成了一些损失。但他看到,即便如此,革命精神仍在不断蔓延。他看到自己的对手鲍里斯·涅姆佐夫在俄罗斯的受欢迎程度。他觉得这很可怕。2015年,涅姆佐夫在莫斯科的一座桥上被暗杀。普京看到阿列克谢·纳瓦尔尼挺身而出,提供更多的反对意见。他看到纳瓦尔尼也变得很受欢迎,似乎这些改革的狂热分子对大众的吸引力是没有尽头的。普京试图毒杀纳瓦尔尼,并把他关进了监狱。

即便如此,新的独立革命还是爆发了,这次是在白俄罗斯。更多的革命领袖站了出来。其中之一是明斯克的斯维亚特拉·齐哈努斯卡娅,她在2020年竞选总统,对手是老派暴徒亚历山大·卢卡申科。她赢了!尽管卢卡申科成功地进行了“停止偷窃”的演习,并宣布自己是赢家。普京在他无休止的反革命中又取得了另一场小规模胜利,不过,齐哈努斯卡娅在投票中的成功还是让他感到害怕。

普京对泽连斯基的出现同样感到害怕,乍一看,他可能是一个无名小卒,只是一个电视喜剧演员,有着令人放心的通融主义计划。但普京读了泽连斯基与时任总统特朗普的电话记录,发现泽连斯基实际上并不是一个容易被说服的人。普京看到,泽连斯基在请求获得武器。这通电话的记录甚至可能让他感觉到,泽连斯基与那些已经被他暗杀、毒害、监禁或推翻过的人一样,是一个不屈不挠的英雄人物,因此他是危险的。

他的结论是,独立广场革命很快就要蔓延到莫斯科和圣彼得堡,不是今年,就是明年。所以他咨询了勃列日涅夫、赫鲁晓夫和斯大林的鬼魂,他们把他介绍给了大师级的思想家,也就是尼古拉一世。尼古拉一世告诉普京,如果他入侵乌克兰失败,俄罗斯就会崩溃。这是个生死攸关的问题。

普京被可以做出的回应是,推动俄罗斯向民主方向发展,同时维护俄罗斯的稳定。鉴于他认为乌克兰是俄罗斯的一部分,他可以在乌克兰看到俄罗斯人有能力建立一个自由共和国的证据,他可以把乌克兰当作一个榜样,而不是敌人,它本可以照着乌克兰的样子,学会构建俄罗斯一直需要的有韧性的国家模式。

但他缺乏能够让他沿着这些思路进行思考的能力。他的民族主义信条不展望未来,只看到灾难迫在眉睫。他的学说着眼于过去。所以他凝视着19世纪,他屈服于它的诱惑,就像有人可能屈服于环境或坟墓的诱惑一样。他跳进了沙皇反动最疯狂的深处。因此,已经发生的灾难首先是一场认知上的灾难。它是俄国人想象力的巨大失败。而这一可怕的失败恰恰导致野蛮的崩溃,给一直都很脆弱的俄罗斯带来了危险,而这正是普京想要竭力避免的。