Richard Mcgregor在《日经新闻》发表文章,讲述了从1971年中美两国关系破冰以来,这两个大国是如何从友好合作的蜜月期发展到如今紧张的对立关系的。作者认为,中国的对美政策从来都没有改变过,过去几十年的战术退缩不过是“隐藏锋芒,韬光养晦”。(加美编译,不代表平台观点)

在亨利·基辛格第一次秘密访问北京的兴奋劲儿过去几年后,在与中国同行的一次激烈会议中,他转向一名助手说道:“当这些人不再需要我们时,他们会变得很难对付。”

1971年,基辛格在巴基斯坦时假装生病,然后溜上飞往北京的飞机,成功完成了这次富有戏剧性的访问,为美国尼克松总统次年访问中国奠定了基础。

尼克松访华是美国在任总统的首次访华,这打破了两国自1949年共产党胜利以来的僵局,并帮助重建了冷战时期的地缘政治格局。这是一次友好的国事访问,访问期间尼克松参观了长城和明十三陵,与病中的毛泽东进行了短暂的会面,与周恩来总理进行了数小时的谈话,并在访问结束时在上海发表了一份公报。

2002年,在首次访华30周年之际,小布什总统来到北京以示纪念。十年前,当时中国现任领导人即将上任,他前往华盛顿,与那里的两国外交元老聚在一起,其中包括前国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基和布伦特·斯考克罗夫特,当然还有基辛格。

半个世纪过去了,尼克松访华的高光时刻已经失去了它的光芒和鼓舞人心的能力。今年,吸引世界的峰会不是在中美之间,而是在中俄之间,因为中俄领导人在北京冬奥会开幕前进行了会晤。

在20世纪70年代初,尼克松和基辛格能够挑拨这两个共产主义大国的关系,现在,中俄站在同一战线上,对抗美国及其盟友。

事后诸葛亮

在华盛顿,任何庆祝与中国关系缓和50周年的热情都被抛在一边,转而反思什么地方出了问题以及如何纠正。在中国,这一时刻引发的不是反省,而是中国官员对华盛顿错误行为的说教。

这种关系的糟糕状况在基辛格本人身上也得到了体现。这位前国务卿和国家安全顾问今年5月将满99岁,中国方面仍然称赞他是一位智慧的政治家,具有合作和共存的远见。

这些天来,来自中国的赞美非但没有提升他在华盛顿的地位,反而削弱了他。事实是现在已经没有一个有地位、有信誉的年轻人能够代替基辛格来维护中美关系了,前财政部长、高盛集团负责人汉克·保尔森可能是个例外。

也许基辛格早就意识会有这么一天,正如他在1971年给他的助手理查德·所罗门的一封信中所显示的那样。作为现实政治的倡导者,基辛格的直觉告诉他,执政的中国共产党领导人一旦有了军事、经济和外交能力,就会背叛美国(现实政治是指当政者应以国家利益做为从事内政外交的最高考量,而不应该受到感情、道德伦理观、理想、甚至意识形态所左右,所有的一切都应为国家利益服务)。

这引出了围绕半个世纪的一个更大的问题。问题不在于中美之间的冲突是否可以避免,这无疑是避免不了的。更重要的是,中国是否一直在调整外交准备,为与美国较量做准备。用毛泽东的继任者邓小平的话说,中国是否只是在“隐藏锋芒,韬光养晦”,直到它强大到可以与美国正面对抗?

这种观点在华盛顿越来越普遍,中国问题专家杜如松最近出版的《长期博弈:中国取代美国的大战略》一书中就强调了这一点。杜如松写道,面对美国强大的火力时,中国曾在战术上有所退缩,但现在却在自信地推进,而且几乎没有受到惩罚,感觉自己的国力达到了跟对手相当的水平。

杜如松的分析在学术界之外也引起了共鸣。杜如松曾经是华盛顿布鲁金斯学会智囊团的学者,现在拜登的国家安全委员会任职,为中国问题提供咨询。他的书于2021年出版,将中国的大战略分为三个不同的时代,分别从1989年、2008年和2016年开始。

他说,20世纪80年代末和90年代初,苏联解体,第一次海湾战争爆发,中国内部动荡,而美国十分强大。由于无法与美国匹敌,中国的目标是削弱美国在国内以及亚洲和中东地区的影响力和地位。

2008年金融危机后,中国感觉到美国正在衰弱,并开始挑战它。随着2016年特朗普当选,紧接着特朗普政府、新冠危机和2020年总统投票等各种混乱轮番而来,中国转向了一个决定性的新阶段,确信美国已处于不可挽回的衰落之中。

2016年前后,随着西方实力的削弱,中国开始谈论“一个世纪以来未曾有过的巨大变化”。这句话在中国充满了报复性的讽刺。它呼应了19世纪末中国领袖的悲叹,当时他们被迫向西方国家割让主权时,抱怨世界正在经历“三千年来未见的巨大变化”。

在拜登2020年大选获胜后,两国显示出在气候变化方面的合作迹象。但两国关系的更大特点是在多个领域存在对抗性竞争:国防、情报、技术、贸易、地缘政治和印太地区的竞争等。

最重要的是,这种竞争正在发展成为两种相互竞争的体系之间的竞争,使这种竞争具有意识形态层面,与大规模的双向贸易关系并存,处于紧张状态。

50年的背叛

在美国,以及在某种程度上的中国,关系的破裂中还带有一种强烈的情感,一种对方背叛了1970年代初和解承诺的文字和精神的感觉。

迈克尔·皮尔斯伯里说:“回顾过去,我很痛苦,我是如此轻信他人。”

他是一名鹰派前国防部官员,是两国外交的老手。

保尔森看清了现实,与美国的大型企业一样,他曾经支持两国交往,但他已经改变了自己的想法。在特朗普政府的中期,保尔森承认,对于旧美国对华政策,美国公司已经从“倡导者,到怀疑者,现在甚至成了反对者”。

华盛顿在中国问题上的新共识,即中国将走自己的路,无论美国施加什么建议和压力,在奥巴马第二届政府中开始变得强硬起来。

整个体系开始意识到,在美国主导的世界中,中国永远不会成为“负责任的利益攸关方”(这个词最初是由罗伯特·佐利克在2005年担任副国务卿时创造的),更不用说发展成为一个代议制民主国家了(代议民主又称间接民主,是由公民以选举形式选出立法机关的成员(议员)来代表其在议会中行使权力、制定法律和管理公共事务的民主制度)。

中国不仅会誓死捍卫自己的政治制度,现在还决心向世界其他国家推销自己的“卓越表现”,并在此过程中破坏自由民主国家。

从中国的角度来看,在过去的半个世纪中,美国的一连串背叛也是源于基辛格和尼克松的访问,其中最大的背叛莫过于台湾问题。

尼克松的中国赌博当然达到了短期的外交目的:苏联被华盛顿和北京的和睦关系打了个措手不及。由社会主义世界领导权之争引发的中苏分裂给了美国一个机会。随着一项重大的战略调整,美国将“红色中国”拉入了美国阵营,与苏联对立。

因此,有人开玩笑说,美国现在有比苏联更多的共产党人站在自己一边。俄罗斯和中国的关系直到21世纪初才重新恢复。

美国和中国在冷战时期的反苏合作是落到实处的。中国同意美国中央情报局在中国最西部的新疆地区建立了监听站,即所谓的“大耳朵”,以收集关于苏联遵守武器条约的情报。

根据一些说法,邓小平1979年在北京与当时的参议拜登会面时,明确表示愿意允许美国装备的间谍进入中国境内。

日本是中美建交的另一个牺牲品,这正中尼克松和基辛格下怀。两人都发现日本人和他们的政治系统缺乏强有力的领导人,难以应对,并对日本对美国不断膨胀的贸易顺差造成的国内政治问题感到不满。

美国和日本长期以来一直在努力克服他们之间的分歧,面对强势的中国,两国在军事和外交上比以往任何时候都更加一致。

台湾:一个不幸的遗产

尼克松和基辛格的中国外交遗留下来的最棘手的问题就是台湾。正是在这个问题上,尼克松和基辛格的中国之行在美国受到了严格的审查,与其说他们获得了什么,不如说他们可能天真地放弃了什么。

在基辛格的回忆录中,基辛格断言,在他与周总理的破冰谈话中,几乎没有提到台湾问题。然而,他们谈话的解密记录讲述了一个完全不同的版本,周总理从一开始就无情地逼迫基辛格放弃台湾。周恩来明确表示,如果不解决台湾问题,就不可能与美国达成和解。

台湾当时是由蒋介石领导的国民党一党专制国家。它今天所展示的有吸引力的独立身份,是直到它在20世纪80年代末成为一个民主政权后才开始的。

但是,专注于打苏联牌的基辛格认为台湾在任何情况下都是无关紧要的。正如历史学家南希·伯恩科夫·塔克后来指出的那样,基辛格给中国人的好处超过了他们的预期,他承诺从台湾地区撤走美国军队,并否定了“两个中国”或“一个中国和一个台湾”政策。

塔克在2005年出版的一本历史专著中写道:“尼克松和基辛格的承诺更大,他们的妥协更彻底,他们的让步更根本,他们相信美国人民会接受,因此,他们依靠保密和‘中国热’来掩盖附带损害。”

塔克的观点认为,在台湾问题上,中国领导人比基辛格要高明的多。我在2015年为撰写一本关于中日关系的书而采访了现已过世的所罗门,他认为基辛格在北京受到的接待让他感到畏惧。他说:“只有三个人真正吓到过基辛格,夏尔·戴高乐、周恩来和毛泽东。”

国会因为放弃这个反共盟友而一片哗然,但美国还是通过了《台湾关系法》,承诺为台湾政权的国防提供支持和武器。这项法案于1979年通过,作为吉米·卡特总统任期内,中美两国关系正常化的一个不和谐的音符。

在中国的叙述中,这是美国多次背叛中的第一个。然而,事实要复杂得多。

1972年尼克松访华期间达成的《上海公报》被认为是中美新型双边关系的基础,其不同寻常之处在于,它允许两国分别在公报中发表声明。

当然,中国大陆宣称对台湾拥有主权。而美国承认“一个中国”的原则,但没有正式承认中华人民共和国对台湾的主权。1979年,美国更进一步,承认中华人民共和国是中国的唯一政府,但仍有一些含糊其辞之处。

“一个中国”的概念乍一听很简单,但在实践中却很复杂,因为中国、台湾和华盛顿往往对这个概念有不同的解释。围绕“一个中国”争议的核心,是它是否将台湾交给中国大陆。华盛顿和台湾都不认同这一点。

然而,中国大陆坚持认为美国同意按照中国的条件进行统一,这仍然是中国首都一贯的谈话要点。2021年底,外交部发言人赵立坚称遵守“一个中国”原则,是“中美关系稳定发展的政治基础”。

发言人补充说:“美国违背了它的承诺,并且不遵守支持国际关系的基本规则。”

在中国的眼中,只有在过去十年中,它才能够开始有效地反击美国的台湾政策。

2010年,在新加坡举行的“香格里拉对话”区域防务部长年度论坛上,当时的五角大楼负责人罗伯特·盖茨问道,为什么中国对美国最新的对台军售做出了严厉的反应,他说中国自1979年以来就知道这些情况。

一位退休的中国人民解放军将领的回答简洁地反映了中国的新心态:“因为我们(当时)很弱,但现在我们很强大。”

从一开始就注定要失败?

美国从一开始就没有读懂中国,是因为华盛顿的错误判断,当时美国以为中国将不可避免地成为,如果不是民主国家,那至少也变得更加民主。

这种误判是真实存在的,尤其是在20世纪90年代初苏联解体和肢解后,美国正在享受着自己一国独大的美好时刻。

前总统克林顿在1997年说,中国和江泽民“站在历史(人权)错误的一边”。

2000年,克林顿在他的第二个任期即将结束时,幽默地嘲笑中国控制互联网的努力就像把“果冻钉在墙上”一样。他说,无论专制领导人喜欢与否,民主都会到来,因为“自由将通过手机和电缆调制解调器传播”。

在现实中,互联网已经变成了任何专制国家的福音,高效而无情地利用互联网的经济利益和监控能力,中国已经证明了这一点。

虽然关于共产党的讣告已经写了好几遍,但它作为中国的政治力量仍然没有受到挑战,并毫无顾忌地粉碎了任何敢于与之对抗的国内对手。

美国相信自由民主国家将在未来很长时间内占据优势地位,与此同时,美国采取了接触政策,旨在让新兴的中国与现行的世界主导秩序保持一致。

曾在克林顿的五角大楼任职的哈佛大学知名教授约瑟夫·奈说:“没有什么比把中国这个正在崛起的大国整合为国际体系中的一员更重要的事情了。”

当时那些对主流接触理论持不同意见的分析家认识到,意识形态仍然很重要,特别是在与中国这样的传统列宁主义国家打交道时。

当许多政治家和评论家沉浸在“历史的终结”和“后意识形态世界”的概念中时,持反对意见的人正确地判断出,中国总是想要创造自己的世界,而不是生活在美国创造的世界中。

前共和党外交政策顾问罗伯特·卡根1997年在《标准周刊》上写道:“对中国的统治者来说,要求改变国际‘规范’是一个简单的生存问题——他们自己的,而不是他们古老国家的。我们维护的体系,以及我们想把中国带入的体系,对他们来说是致命的。”

“他们看到了戈尔巴乔夫和一个有70年历史的共产党王朝的下场,当时他试图将苏联和平地‘融入’到西方体系中。”

脱离接触

这些天来,无论是在美国还是在中国,卡根的分析已经成为主流。在华盛顿,承认过去的分析错误已经演变成彻底肃清过去的观点。

在加入拜登政府之前,库尔特·坎贝尔和伊利·拉特纳(现在分别是国家安全委员会和五角大楼中最有影响力的两位亚洲政策制定者),确保永远埋葬接触政策。

他们在2018年的《外交》杂志上写道:“记录越来越清楚,华盛顿再一次过于相信自己塑造中国轨迹的能力。”

“政策辩论的各方都错了,自由贸易者和金融家都以为中国一定会越来越开放,融合主义者认为中国的野心将通过与国际社会的更多互动而得到驯服,而鹰派则认为中国的力量将通过美国的永久主导地位而减弱。”

有一个人早在拜登团队之前就得出了同样的结论,尽管原因不同,他就是特朗普。从2017年初上任开始,特朗普实现了政治和政策共识,他终于扫清了形成新的对华政策的所有路障。

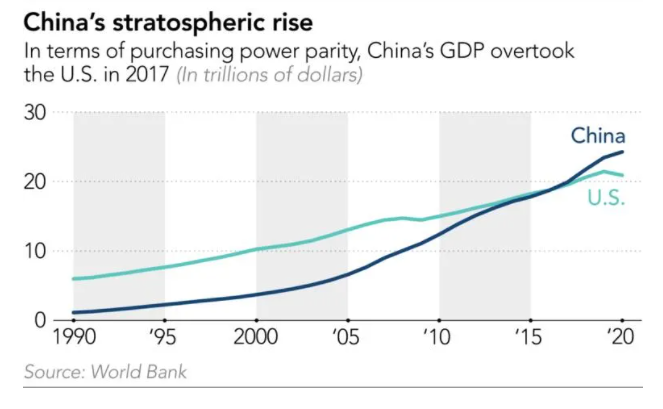

如果不是中国经济自20世纪70年代末的改革时代以来几乎不间断地成功扩张,对中国的连续误判可能只具有有限的地缘政治影响。

中国不断增长的经济实力,以及在技术方面的迅速提升,为其地区外交和军事建设提供了基础,在加上中国对自身体系的信心。

中国的经济成功从未得到过保证。1989年镇压民主抗议者后,经济陷入了困境。20世纪90年代末,领导层对国有部门进行了一系列严酷的改革,但并不确定这些改革是否有效。

然后,在2000年,中国加入了世界贸易组织,这是另一次巨大的冒险。对于当时的领导层,特别是中国总理朱镕基和他的首席谈判代表龙永图(他们在官僚主义的抵制下强行推进加入世贸组织)来说,加入世贸的最初几年是利用外部压力推动中国内部改革的有效办法。

当《日经新闻》在入世五周年之际采访龙永图时,他说他和其他人一样,对中国企业如何处理这一过渡感到惊讶。他说:“没有人能够预料到中国的对外贸易能够以这样的速度增长。”

形势如何逆转

尽管有债务增长、人口减少和美国主导的技术封锁等问题,但中国很可能在2030年左右成为世界上最大的经济体。

中国领导人已明确表示,在他为国家设定的任何目标都不会有任何退步,近期的最后期限约为2035年。

人们通常将中国的强硬态度浓缩在一个中国领导人身上。但事实上,当基辛格和尼克松在20世纪70年代初访问中国时,中国的野心也大致相同。最大的区别在于,现任拥有与这些计划相匹配的能力,而他的前任们却没有。

中国领导人的目标是在国内巩固执政党的地位,在国外收复所谓的“失地”。这意味着中国海军将寻求控制中国南海和东海。最重要的是,这意味着将台湾置于中国的统治之下。总之,这些行动将削弱美国在亚洲的力量。

但挑战并不只存在于中国。现任最高领导人的中国今后一定会成为大国。然而美国仍在特朗普的阴影下,即使在特朗普2020年大选失败后,美国也不太确定自己在世界的地位。

基辛格说,一个强大的中国将是“难以”对付的,事实证明,这个说法过于轻描淡写。1973年,基辛格在一次关于柬埔寨政策的会议上向他的助手们提出了类似的观点,基辛格告诉他们,试图孤立中国是没有用的。

他说,外交孤立对美国来说可能是“心理上的困扰”。但三千年来,它根本没有困扰过中国。它有足够的“自信心”来处理孤立问题。毫无疑问,98岁的基辛格今天会给出同样的建议。