学者马毅仁(Ian Buruma)在纽约客杂志上发表书评,评论了耶鲁的中文学者石静远的新书《文字王国》。他认为,尽管这本书通过对许多个人故事的描写,详细介绍了从清朝末期一直到今天的文字技术发展史,但她似乎忽略了一些历史上以及政治上的影响,使本书显得不够完整。

已故伟大的汉学家李克曼(Simon Leys)曾经指出过一个奇特的悖论。中国是世界上现存的最古老的文明,但它对过去的材料却很少,远远少于欧洲或印度。多个世纪以来,一波又一波革命的反传统者试图粉碎一切古老的东西;因此1960年代的红卫兵只是遵循了一个古老的传统。反正,中国人也很少为了永恒保存而建造什么,因此没有像欧洲的大教堂那样的东西。而从过去幸存下来的东西往往被忽视了。

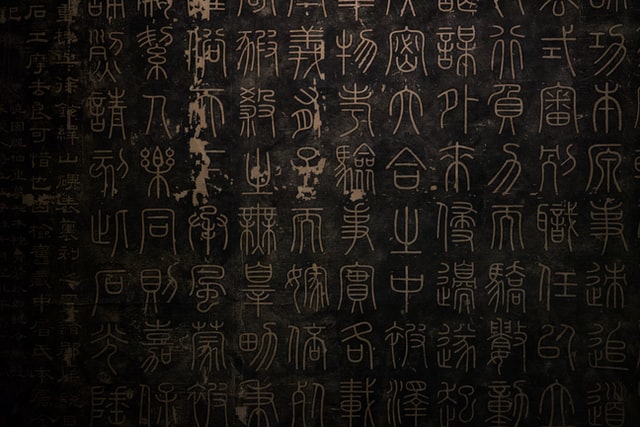

那么,是什么原因使中国文明长盛不衰?李克曼认为是书面语,一种采用字符的丰富语言,部分是表意的,在两千年来几乎没有变化。正如耶鲁大学的中文学者石静远(Jing Tsu)在她的新书《文字王国:使中国走向现代的语言革命》(Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern)中所说,中国长期以来将文字等同于“权威,是对过去的敬畏的象征,是合法性的护身符”。这就是为什么掌握古典汉语曾经如此重要。在中国古代,要想成为一名官员,必须精确撰写关于儒家哲学的学术论文,这是一项艰巨的任务,很少有人能够完成。即使是煽动他的追随者摧毁一切传统遗迹的毛主席,也自豪地展示了他作为一个书法家的能力,将自己确立为中国文明的传承者。

李克曼对中国文字的延续性的说法是正确的。但是,狂热者为了给新的文明让路,一心想要抹去中国文明的旧化身,也常常把书面文字当作目标。毛主席的榜样之一是秦始皇(公元前259-210年),是一个备受唾弃的暴君,他曾下令修建长城,也许是历史上第一个著名的焚书者。他想销毁所有的儒家经典,据说还活埋了儒家学者。毛泽东对这位为人唾弃的前任的唯一批评是,他不够激进。正是在秦始皇时期,中国的文字被标准化了。

但是,如果说书面中文的持久性是一项文明成就,那么它并不总是被视为一种资产。在十九世纪末和二十世纪初,许多中国人担心,在一个以罗马字母为主导的世界里,中文的书面文字复杂性会使它处于无望的不利地位。自上世纪初以来,中文及它的书写系统如何经受住了现代反传统的浪潮,并得到了更新,这就是石静远此书的主题。

中文当然会带来独特的困难。要识字,一个人必须能够读写至少三千字。要欣赏一本严肃的书,读者更是得再多懂数千个字。学习写字是一项记忆和图形技巧的壮举:一个汉字是由笔画组成的,要按照特定的顺序,按照毛笔的动作来写,相当多的字需要18个或更多的笔画。

石静远的故事开始于19世纪末,当时中国深陷危机。在经历了血腥的起义、鸦片战争中的耻辱性失败和被迫让步之后,深具掠夺性的外国势力正在从一个贫穷、疲惫、分裂的大陆上攫取一切他们所能得到的战利品,中国最后一个皇朝正在崩溃。受当时流行的社会达尔文主义思想的影响,中国知识分子从生存的角度看待中国的危机。有着复杂书写系统的汉语能否生存?中国文明本身能否生存?当然,这两个问题是密不可分的。

在这场文化恐慌中,许多知识分子对农村人口的贫困和文盲,以及腐朽衰竭的帝国精英的软弱和奢靡而感到羞愧。他们希望对中国的传统进行一次彻底的改革。清朝的统治在1911年结束了,但改革者试图清洗封建文化本身。在中国能够在现代世界中崛起之前,必须粉碎各种基于儒家哲学流派的传统权威。古典风格的语言,简略却复杂,只有少数受过高等教育的人会使用,对他们来说,它的作用就像天主教会的拉丁语,是通往高级职位的途径。改革者认为它是为大众扫盲和政治进步的障碍。不久之后,古典汉语就被更加本土化的官方语言、书籍和报纸所取代了。事实上,在明朝期间,一种更为本土的中文书写形式,即白话文,就已经被引入。因此,使书面中文变得更容易理解是有先例的。

更为激进的现代主义者希望完全废除汉字,用拼音文字来代替,要么用罗马字母,要么用汉字衍生出来的改编文字,就像日本和韩国几个世纪以来的做法。一位语言学家钱玄同提出了一个著名的观点,即只有消除汉字,儒家思想才能被废除。他说:”欲废孔学,不得不先废汉文;欲驱除一般人之幼稚的野蛮的顽固思想,尤不可不先废汉文。”鲁迅,这位二十世纪最令人钦佩的中国散文家和短篇小说家,在1936年提出了一个更直白的预言:“汉字不灭,中华必亡!”

人们曾多次尝试用拉丁字母来翻译中文。从十九世纪英国的两位外交官威妥玛(Thomas Wade)和翟理斯(Herbert Giles)发明的系统(威妥玛拼音),到中华人民共和国的语言学家开发的“拼音”系统,这与台湾使用的各种形式的罗马字注音又有所不同。

所有这些系统都面临着困难。历史悠久的以字符为基础的书写系统可以很容易地适应不同的发音模式,甚至是互不通用的方言。中文有很多同音异义词,音译时必然会混淆它们。而且,与韩语或日语不同,中文是一种声调语言;某种传达声调的方式是必要的。(威妥玛拼音使用上标数字;由语言学家和发明家林语堂开发的系统使用拼写惯例;拼音使用变音符号。)因此,在罗马化方面的不同努力产生了非常不同的结果。比方说,“强”一字在威妥玛拼音中是ch’iang2,在林语堂的文字中是chyang,而在拼音中是qiáng。

汉字在汉语世界中从未被废除,但严重的问题依然存在。如何制造一台能够容纳所有这些字符的打字机?如何建立一个电报系统?石静远详细介绍了如何解决这些技术难题:例如,在适合字母表的电报系统中对汉字进行编码,以及如何解决政治难题。哪种汉字或罗马拼音应占上风?是中华人民共和国采用的,还是香港或台湾采用的?

在二十世纪初的热潮中,改革者也面临着一个更大的问题:一旦中国的传统被推翻,什么样的文化规范应该继承它们?石静远书中提到的大多数人都把目光投向了美国。他们中的许多人在19世纪20年代在美国大学学习,他们是由义和团被打败后,清朝政府付给美国的庚子赔款所资助的。发明了中国打字机的周厚坤在麻省理工学院学习。胡适是一位学者和外交官,帮助将白话文提升为国家语言,他在康奈尔大学学习。设计了中文打字机的林语堂在哈佛大学学习。为中国电报铺平道路的王景春说,“我们的政府是美国的;我们的宪法是美国的;我们许多人觉得自己是美国人。”

这种对美国的关注可能会让美国读者高兴。但是,在清朝末年和民国初期,日本现代改革模式更有影响力。奇怪的是,石静远在她的书中几乎没有提到这一点。日本在1905年对俄国的军事胜利,被整个亚洲誉为一个现代亚洲国家能够抵御西方的标志,也是改变中国社会、政治、文化和语言面貌的概念的主要渠道。1911年至1929年期间,有一千多名中国学生作为庚子赔款学者前往美国,但在1905年之前,已经有八千多名中国人在日本学习。而且中国的许多学校雇用了日本的技术和科学教师。

诚然,自1868年明治维新以来,日本的工业、军事和教育改革本身就是基于西方模式,包括艺术运动,如印象派和超现实主义。但这些思想是由在日本的中国学生、革命者和知识分子传播到中国的,并对中文的书面和口语产生了直接而持久的影响。中国的许多科学和政治术语,如“哲学”、“民主”、“电力”、“电话”、“社会主义”、“资本主义”和“共产主义”,都是由日本人结合汉字创造出来的。

对激进改革的要求在1919年达到了顶峰,北京的学生抗议,首先是反对《凡尔赛条约》中允许日本占有德国在华领土的条款,然后是反对被认为是阻碍进步的古典儒家传统。在所谓的新文化运动(五四运动)中,各种政治倾向结合在一起,从受到约翰·杜威启发的胡适等实用主义到早期的社会主义信徒。正如石静远指出的那样,新文化运动的抗议者可以达成共识的地方是让大众识字的极端重要性。

降低古典汉语的地位,推广白话写作,是朝着这个方向迈出的一步,即使废除汉字对许多人来说仍然过于激进,难以想象。不过,正如石静远所说,在1949年之前统治中国的一些国民党人和共产党人一样,都赞成至少简化汉字。国民党的简化尝试遭到了保守派的反对,他们希望保护中国传统的书面文化;而共产党则要激进得多,他们从未放弃过改用罗马字母的想法。在苏联,罗马字母的使用是为了将政治上的统一性强加给许多不同的民族,包括习惯于阿拉伯文字的穆斯林。苏联人支持并资助了中国人效仿他们的努力。正如石静远指出的那样,对共产党人来说,目标很简单:“如果中国人能够轻松地阅读,他们就可以用新的文字被激进化并皈依共产主义。”

从1931年到1945年,与日本的长期冲突使语言改革暂时停止。打仗最多的是国民党,他们主要是为了生存而挣扎。共产党人则花更多时间考虑意识形态问题。只有在1949年国民党被打败并被迫撤退到台湾后,激进的语言改革才真正开始。在随后的十年中,毛泽东迎来了两次语言革命。拼音,即罗马化的转写,成为全中国(也是现在几乎所有其他地方)的标准,以及所谓的简体字。

1949年成立的文字改革协会在1952年发布了大约八百个简化字。在接下来的几十年里,更多的字被发布,一些字被修改。石静远说,新字的笔画少了很多,“符合社会主义的平等原则”。共产党干部为“人民的声音终于被听到了”而感到高兴。受益者包括“中国的工人和农民”。毕竟,“毛主席说过,群众是真正的英雄,要信任群众。”

石静远正确地将中国识字水平的提高归功于共产党政府,她告诉我们,中国的识字率在2018年达到97%。但是,对于这些成果来自自下而上的鼓动的说法,我们应该慎重对待。她写道:“世界历史上从来没有过这样的尝试。”日本人可能对此不敢苟同;1900年,90%的日本人口都上过小学。我们也可以思考一下,简体字在中国的高识字率中是否如石静远所认为的那样发挥了巨大的作用。在台湾和香港,繁体字基本被保留下来;如果有证据表明那里的儿童在学习读写方面遇到了更大的困难,那就好办了。仅仅被告知“人民的声音终于被听到了”,并不足以说明问题。而且,即使学习被大幅修改过的文字有好处,它也有损失。新的字符不仅没那么优雅,而且用旧风格写的书也变得难以理解。

这也是问题的一部分。1956年,时任耶鲁大学教授的夏道泰写道,加强共产主义宣传是语言改革的“主要动机”:“通过重置语言,而抹去共产党认为不可取的中国文化历史部分的想法,一直存在于共产党文化工作者的脑海中。”这是在冷战时期写的,但夏道泰是对的。毕竟,正如石静远所指出的,“那些对拼音改革表示不满的人,会在随后的多年迫害中被吞噬掉”,而那些对简化字有怨言的人,情况也好不到哪里去。

石静远努力地将语言改革的故事与技术联系起来,我们了解到许多为适应现代排字系统而作出的勇敢努力,而这个故事一直延续到数字时代。完成这些进步的速度确实令人印象深刻。在70年代,中国所有流通的印刷信息中有70%以上是用热铅字排版的。今天,正石静远兴奋地写道(有时,她的风格让人联想到毛泽东时期的期刊,如《中国建设》,一本宋庆龄创办的外文期刊。)信息处理是“打开通往尖端技术驱动的未来之门的工具,中国几十年的语言改革和国家规划最终撬开了这扇门。”

石静远通过强调关键人物的个人故事来庆祝这些技术创新,这些故事往往像传统的儒家道德故事一样,讲述了通过纯粹的坚韧和努力工作来克服可怕的艰难困苦。文化大革命期间,支秉彝在一个肮脏的牢房里研究他关于计算机汉字编码的想法,甚至在他的看守拿走了他的卫生纸之后,他还是在茶杯上写下了他的计算结果。王选是激光排版系统的先驱(也创立了北大方正),在1960年的大跃进运动中,他非常饥饿,“他的身体在疲劳下水肿,但他仍然坚持不懈地工作。”这样的轶事为拼音、打字机、电报、卡片式目录系统和计算机的技术解释添加了讨喜的色彩。不然,像“最后,通过一个反向的解压过程,王选将矢量图像转换为数字输出的点阵图”这样的句子会让人感到疲倦。

如今,在标准化的文字处理器和微信等中文社交媒体应用的时代,拼音和汉字已经无缝连接。用户往往能在键盘上输入拼音,而屏幕上则会显示简体字,通过提供一系列的选项来解决同音字问题。(老年用户可以在他们的智能手机上写出这些字符。)正如石静远所说,中国将“终于有机会与世界进行数字交流”。对书面形式的旧斗争可能看起来是多余的。但语言的政治性仍然存在,特别是在政府与公民沟通的方式上。

《文字王国》提到了所有重大的政治事件,从义和团运动到现任领导人的崛起。然而,人们可能会觉得,语言的发展主要是一个由一些勇敢的人克服了巨大的技术障碍而设计的巧妙发明的故事。她的叙述在结束于一个胜利的音符上;她说,书面中文现在“被更广泛地使用、学习、传播、研究,并被准确地转化为电子数据。它是一种活的文字所希望得到的不朽的东西。”她以同样的口气继续写道:“中国的文字革命一直是真正的人民革命,不是共产主义意识形态所决定的‘人民’,而是以创新者和小兵们为其提供动力的广大群众。”

无论语言的现代化在多大程度上受到了技术的影响,但它也是一个更广泛的政治故事的一部分。独裁政权塑造了我们的写作和谈话方式,在许多情况下,也塑造了我们的思维方式。(犹太作家维克多•克伦佩雷尔在他的书“Lingua Tertii Imperii”《第三帝国的语言》中对纳粹语言的精彩分析仍然是对这一现象的宝贵研究)。这也是中国人在现代如何变化的故事的一部分。我仍然不寒而栗地记得,在19世纪70年代初,我作为一名学生阅读了毛泽东的中文出版物,其中有枯燥的语言,沉重的苏式讽刺,以及无休止的听起来像是从马克思主义德语中直译过来的句子,与古典风格的简略诗意完全相反。但在毛泽东的中国,掌握这种风格的重要性不亚于在封建时代写儒家文章。早在七十年代,中国官方新闻机构新华社就敦促政府加快计算机技术的发展,目的是为了更有效地传播共产党的理论。

如今,中国的地缘政治和技术地位意味着它的政治“叙事”已成为全球性的。中国正在推进一种替代西式民主的模式。软实力正被用来改变国外对中国的看法,以及与中国做生意的方式。石静远说,中国希望有能力促进它的“全球性或主导性的叙事,让全世界遵守”。这听起来很可怕。然而,从她的书中并不总是清楚地表明她究竟是在谈论一种中国的文明,一个讲中文的民族,还是中国共产党。她写道,“中国的故事无疑是以胜利的叙述为目标”。但这指的是哪个中国故事?它是否包括台湾,毕竟那里的公民享有比大陆的公民更先进的信息技术。或者它比这更模糊,只是是一个结合所有中国文化的实体?

当然,对现任领导人来说,这没有什么区别。在11月的一次会议上,一种叫做习近平思想的东西被定义为“中华文化和中国精神地时代精华”。问题是,中国共产党政府能否成功地利用它的软实力使这种“叙事”获得广泛的胜利。它已经忙着把官方教条强加给自己的人民了。中国有足够多的天才科学家、艺术家、作家和思想家对世界产生巨大影响,但如果他们不能自由表达自己,这种影响将是有限的。最近,许多书面的中国文字根本无法出现,无论是印刷还是数字形式。在彭帅事件之后,即使“网球”这个词现在在中国的网络空间也变得敏感。

在她的书的最后一句话中,石静远写道:“仍然在继续着,历史将超越中国的故事。”我不确定这意味着什么。但共产主义下的中国语言的故事大多是压制和扭曲的故事,只有英雄和傻瓜才会反抗。在对语言、叙事、人物和代码的叙述中,文字的意义仍然是最重要的。过分强调媒介,这种信息可能会被丢失。