保罗·威尔斯在《麦克林》杂志采访了安大略省前省长、现任省议会议员凯瑟琳·韦恩,她对自己2018年的竞选失败做了深刻的分析,认为自己没有认真倾听民众的声音是导致她惨败的重要原因,同时,女性,特别是女同性恋的身份,也给她的政治生涯蒙上了阴影。

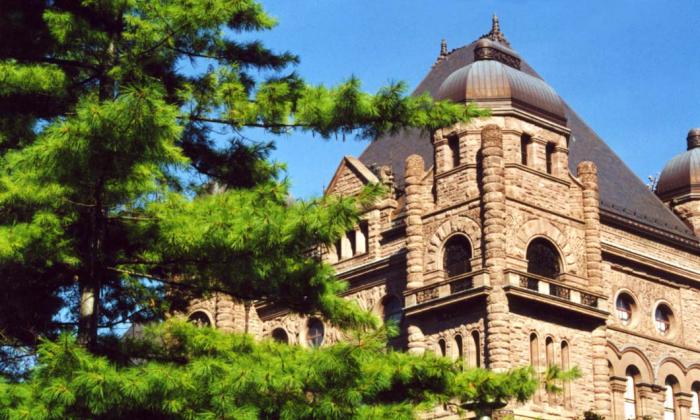

少数安大略省的自由党人知道凯斯琳·韦恩(Kathleen Wynne)将在《麦克林》杂志发言,他们心里相当紧张。韦恩曾担任安大略省省长六年,是第一位女性省长,也是第一位公开同性恋身份的省长。她在2014年顺利赢得连任,但在2018年,自由党遭遇了自联邦化(Confederation)以来最严重的失败。

为什么现在才谈,是因为6月就要举行新的省选了吗?我们告诉她,因为你的对手无论如何都会挑战你的记录,所以你不妨谈谈吧。她在多伦多接受了《麦克林》高级作家保罗·威尔斯的采访。以下内容是网页版,比我们出版的印刷版要长得多,也更详细,但不论是哪个版本,为了保证长度和清晰度,问题和答案都经过编辑。

问:这是自2003年以来第一个你没有参与的选举年。这对你来说是什么感觉?

答:真是苦乐参半。这很难。你知道吗?我和新候选人一起去唐河谷西选区拉票(Don Valley West),当我开车进城时,我对简(Jane Rounthwaite,下任唐河谷西选区议员候选人)说,我现在要去拜访那些我已经拜访过很多次的人,这感觉有点不真实。

我知道我要去见那些与我有过合作的人,那些曾支持我的人,但我们要谈论的不再是我们的工作,这对我来说不太好受。我热爱这份工作,作为一个省议员,拜访是我很喜欢的一部分工作,我喜欢与人们就他们关心的问题进行交谈。

从另外一个角度来说,这也是一种解脱。我们已经有了一个好的候选人,我很高兴为她工作。但这是一种非常奇怪的感觉,不能再参与将来的事情,不能对接下来的事情有任何直接影响。这感觉真的很微妙。

问:那有没有你不会怀念的事情?

我不会怀念那些尖刻的言论,不仅仅是针对我个人,还有针我关心的人和我相信的人。至少,当我不再是议员时,我没有义务再去听这样的言论。无论你是否是政府人员,都会受到尖锐言辞的攻击。它可以让你疲惫不堪。

问:在过去的三年半里,你第一次坐在了反对党的位置上,这是否给你带来了什么惊喜?

答:嗯,我的意思是,我们还不是官方反对党。我们是第三党。(注:安省官方反对党是新民主党,其在2018年大选中获得了第二多席位。)

问:你们甚至都不是反对党?

答:对,我们不是,你知道吗?我们甚至没有资源成为一个有效的反对党。我认为,作为一个小团体的自由,做任何我们能做的事情,去抨击政府,让人们听到我们的声音,我的意思是,有一些自由并不全是坏事。但现在它几乎都是坏的,但也有一点点让我回到我的活动家时代,你懂的。

是的,这是我第一次坐在反对席中。但是,在我成为省议会议员之前,我在立法机关工作过一段时间,我经常处于被踢出去的边缘。因为我是非常积极地反对迈克·哈里斯(1995年至2002年担任安大略省第22任省长)的做法。事实上,当我作为议员来到女王公园(省政府)时,保安人员认出了我。但他们认为我是省议会议员并一直就在那里。“哦,是的,你已经在这里很多年了。”“是的没错,但之前我被赶出去很多年。”

问:在2018年败选后,你是否计划完成你的整个任期,直到2022年?

答:就在选举之后,很多人,包括我的亲人,都在说,“你赶紧滚吧。你怎么能继续待在那里?”但我是在一次压倒性的胜利中被选上的,我强烈地感到我需要留在那里。然而,很明显,我不想成为补选的催化剂。那感觉对政党来说是一个不必要的麻烦。如果我可以在立法机构工作而不造成任何伤害,这对我来说是最负责任的做法。

问:如果你竞选连任,你会守住唐河谷西选区吗?

答:我相信我会的。我认为我会比上次做得更好。我们没有以很大的优势获胜,也就几百票的优势,所以我认为这次我会做得更好。

问:怎么做到呢?

答:因为我认为在我的选区里有很多人都很愤怒,他们投票给了新民主党。然而,这并没有让他们发出进步的声音。新民主党没能击败我。他们最终组建了一个保守党政府。

所以我认为他们会像我的选区里发生的情况那样回到我们身边。当然,如果你看一下民调数字,就会知道多伦多现在看起来非常自由。

问:安省的自由党和新民主党之间的角逐还没完,而且可能永远如此。有时,这两者之间的争吵似乎比自由党和保守党之间的争吵更激烈。

答:这是很显然的。我们在理念上足够接近,以至于我们经常占了对方的地盘,我认为这对双方来说都是非常难受的。你知道,当安德里亚·霍华斯(Andrea Horwath,自2009年起担任安大略省新民主党领袖)在2014年提出她的政纲时,我们比她更激进。她的纲领中有一页是关于教育的,我们有一个全面的教育战略。

因此,我认为安大略省新民主党和自由党多年来一直在为谁将成为进步的代言人而争吵不休。我们毫无疑问在中间偏左的区域。新民主党,不管出于什么原因,并没有走得更激进。他们和我们一样,保持在中间位置。这使得他们很难甚至不可能当选。同时他们也挫伤了我们。很明显,在上次选举中,这是巨大的伤害。

问:安德里亚·霍华斯似乎准备再次以新民主党领袖身份参加省选,而新民主党似乎也愿意让她这么做,你是否感到惊讶?

答:是的,我没有想到她会再次参加选举。这是她的第四次竞选。我想这对她个人来说一定是一条艰难的道路。我相信如果他们要赢得选举,之前那次应该是他们最后的机会。但你去问问他们的看法,对他们来说我毕竟是个外人。我不是一个专家,我没法预测。我不知道下次选举会去向哪里。

对于福特,我希望你不要误会我的意思,但是新冠疫情确实对福特省长非常有利。因为在新冠之前,他真的没有议程。他不知道自己在做什么。这是我的看法,我在省议会时观察过他,也研究过他的政策。他进来就是为了拆毁了我们已经到位的东西,他在最初的几年里做到了这一点。

然后在新冠暴发之前,我们这些反对党议员进行了对话:“他们现在要做什么?”我们不知道他们的信念是什么,我们也不知道他们想做什么。因此,新冠疫情所做的就是让他集中精力。你知道,这给了他一个站在安省人民面前的理由。

我跟你讲一段轶事。2020年3月我和杰瑞·阿加(节目主持人)做了一个广播节目之后,福特打电话给我,因为在节目中,阿加提到了福特曾在3月的春假前对人们说,“出去玩吧,玩开心点。”

阿加问我对此有何看法。

我先假设福特是无辜的,因为他要应对的是一个如此严峻的事情。所以我回答说:“我认为省长是发自内心的,他是真诚的,他试图支持人们,他希望人们能够幸福。”

但我同时也说:“你不能放飞自我,在那种情况下,你就是不能自由发挥。你必须非常谨慎地对待你所说的话。”

节目播出后福特给我打电话。他说:“谢谢你,我确实只是想表现得真诚。”他问我是否有任何建议,我说:“现在你需要每天和你的卫生部长一起上台讲话,你需要告诉人们发生了什么。”

但他没有这样做,因为这是我告诉他应该去做的,但因为他在第一年说了那样的话,人们对他的看法与以往不同了。因此,我不知道选举的走向,但可以肯定的是,因为有了新冠疫情,因为福特擅长读演讲稿,他似乎也很公平,尽管有重大错误,他的表现比之前要好。

问:请回到刚才你说的那个电话。假设那个电话是真诚的,那真是最奇怪的事情,他2018年的时间一直想把你拉下来,然后他诚实地打电话向你表示感谢并征求你的意见,这太不现实了。

答:是的。就我而言,我努力克服我的自卫心理和敌意。我试图表现出最好的自己。就好像对自己说,“要善良。对这个人好一点。因为你知道他在困难中。”

我还记得2013年圣诞节期间的那场暴风雪。当时我担任省长刚刚几个月,我对自己说,尽力就好。没有人会告诉你到底该怎么做。你会犯错误。如果你能和那些曾经经历过相同处境的人谈谈,我肯定希望他们能对你开诚布公,这也是我对福特保持善意的初衷。

问:早些时候,你谈到了在被踢出立法机构后当选省长的事。一旦你进入一个执政的核心小组,就很难再像个激进的活动家那样行事了,执政,几乎从一开始就会是一系列的妥协。这对你来说很难吗?

答:我被踢出去了三年。我没有马上进入内阁,这对我来说是一种幸运,因为这给了我一个适应当地文化的机会。说实话,我努力不失去积极分子的冲动,不失去在我认为需要的时候把问题说出来的激情,并努力使我们这个团体保持在正轨上。

但我理解的是,因为我爱一个团队,我理解一个团队,我认为党团会议中应该有激进分子,所以我大胆地说出我的想法,我会在党团会议上咆哮,但我尽量不这么做。

问:几乎所有新政府刚上台执政时,都很有理由说,“一切都很糟糕,我们在这里就是为了解决问题。”但随着时间的推移,所有的过程和结果都是你一手促成的,于是你会本能地为自己辩护:“一切都很好啊。”这时候,你不再呼吁变革,而是解释为什么事情无法改变,你有类似的感受吗?

答:这是政府惯有的问题,我觉得,这种心态会慢慢靠近你,而你并不会真正意识到它的存在,直到有一天,我们为天然气发电厂辩护时,你才会意识到,天呐!怎么会这样?我们是如何走到这一步的?我们在哪个没注意到的环节出了错?

我作为领导者的角色,给了我们一次重新调整的机会,虽然我一直坚持对我的团队说,我不会试图撇清自己的责任,我曾在四个部担任部长。如果你在内阁会议桌前坐了六、七年,你就没法否认自己做过的一切。

这是一个真正的挑战。除了继续关注政府外部的人,并真正听取他们的意见,我不知道还有什么解决办法。我们有时候就是这样做的,但在一些事情上,我们并没能做到真正的倾听。

问:在倾听方面,你对自己哪方面的工作不满意?

答:嗯,在电价方面,我给自己的打分很低。我相信,我们在电力部门的投资是很重要的。在我发表首次演讲之前,我在众议院谈到的第一个法案是第100号法案(Bill 100),这是电力系统改造的开始。我们将在供应组合、绿色电网和电网投资方面做出重大改变。我想我们在升级电网方面投资了500亿美元。我相信这是值得的。

我记得当时的许多会议中,我坐在格里·菲利普斯(Dalton McGuinty当时的能源部长)身边,他说:“我们堆积了很多债务,电价将不得不上涨,我们要如何支付这些费用?”我听到了,但作为核心小组和内阁成员,我认为我没有足够重视它。

然后,当我担任省长时,很明显,我决定出售Hydro One(一家为安省提供电力传输和分配的公用事业公司)的一部分,助长了电费的上涨,各种问题交织在一起,这绝对是我失败的一个重要因素。

问:你如何看待人们对出售Hydro One的反对?安大略省给你的反应是什么?

答:我认为新民主党很好地利用了这一点。他们鼓动安省人民说:“因为出售Hydro One,害得我们的电价上涨了。”这实际上是不正确的,还有很多其他因素,但人们只相信他们想相信的。

我认为安省的人民在说,“你卖掉了我们永远也拿不回来的宝贵资源“,我觉得他们以为我卖掉了尼亚加拉瀑布。我相信他们认为我在卖掉发电能力,但我没有。我卖掉的是已经从发电中分离出来的传送部门。它已经有一部分是私有的,但没有人关心这个。我觉得新民主党趁机说道:“看,这些自由党人,他们正在将你的水电私有化。”

问:我自己的感觉是,在安省自由党政府的最后几年,有一种做决定越来越草率的感觉。就比如说卖掉水电一号,感觉就像是“拆东墙,补西墙”。 而安大略省的人民也“不认为这是一项好交易”。后来你还努力实现零赤字,但在你的最后一份预算中,突然之间,赤字又变得巨大了。

答:是的,我知道。我一直在努力解决这个问题。在我担任省长期间,我们一直在努力平衡预算。我们努力降低医疗成本。如果让我再做一次,鉴于我对新冠的认识,我可能不会再那样做。

人们认为我是一个古怪的左翼分子,所以我觉得我必须让人们知道,我实际上是一个对财政负责的政治家。我在个人生活中也是这样。我不会买超过我负担能力的东西。我不是一个富有的人,从来都不是。我相信,我们应该在尽可能按能力支出,但我也相信,人们有迫切需要的东西。作为政府,如果我们可以提供支持,那么我们就应该去做。

我仍然会反思我再2018年做的预算。如果我们坚持预算平衡,也许我们应该集中精力解决一个大问题,比如长期护理,或者我们只做药品保险,如果我们只聚焦一件事,这对我们的选举会有帮助吗?也许会,至少我们不会像现在这样糟糕地倒下吧?也许吧,谁知道呢?

我曾与一个与道尔顿·麦坚迪(自由党,2003年至2013年间担任安大略省省长)团队关系非常密切的人共进午餐,他对我说,“我们不应该在2011年获胜,当然2014年我们也不应该赢的,而你,永远不会赢得2018年。”我当时有点相信,我们会走在他说的这个轨迹上。

所以我做了一个决定,我将在18年非常清楚地说明我认为我们需要什么。老实说,预算中的所有内容都被证明是需要的。新冠疫情更是加剧了对这些东西的需求。但是,我们的预算中包含关于劳动法和病假的内容,以及确保人们可以获得一份全职工作,而不必到处打零工,也没有个人护工和儿童保育的内容。

现在,我们没有一个联邦政府在儿童保育方面提供了资金,但我认为,把它放在我们的预算中,就像药保一样,可以推动联邦政府。事实确实如此,因此,我做了一个决定,2018年的预算将包含所有我认为安省真正需要的东西。我为我的政治失败感到遗憾,但就我的预算内容和政策而言,我并不后悔

问:以上那人所描述的轨迹——2011年险胜,2014年你本应该输掉,2018年,你肯定要输,你的联邦自由党们是否也遵循着类似的轨迹?

答:天呐,你别把我拖下水,你知道我在2015年为特鲁多竞选时有多卖力。为了让他当选,我付出了很多,我很高兴他能赢。而且,你知道,我认为他的政府做了很多好事。事实上,我不认为他们在这个轨道上。我认为他们可以获得连任。你要知道,他们室已经执政,什么?6年?到2018年时,我们已经执政15年了。这是一个非常不同的情况。所以,我不认为他们在这个轨迹上。

问:为什么人们在最后对你如此愤怒?

答:是的,我到死都不知道这个问题的全部答案。我猜,他们总是对一个老政府感到愤怒。他们觉得我们已经在那里待得够久了。他们仍然对前政府时期发生的事情感到愤怒。我们的竞选主管大卫·赫勒会告诉你,我们在2018年听到的关于天然气发电厂的消息比2014年多。因此,有一些试金石问题被故意提了出来,它们容易造成丑闻。但我也不能确定。

我仍然认为,有一个因素,“这个女人就是让我们感到讨厌,我们给了她一个机会。我不是恐同或厌女的人,所以我没有投票,也不会对我投票给她的妻子大喊大叫,2014年我就只是袖手旁观,但是该死的,这次我要告诉她我对她的看法。”

我们永远不会知道厌女症和恐同症的人在哪里,会起到什么样的作用。

问:你是一名女性,你倾向于将你失败中的一小部分归因于此。我想在政治背景下,任何拖累都是不受欢迎的。

答:我不知道如何去量化女性这个身份对我造成的损失,这就是问题所在。这在民调中不会显示出来,因为没有人会说,“我恨她,就因为她是个女人,我恨她,就因为她是个女同性恋。” 安大略省人不会公开表达这样的观点,我们相信我们是开放的。我们相信我们是包容的。

我永远不会责怪安省人民因为恐同或厌女而没有投票给我,我只是,我只是不愿意相信这就是真实的情况。如果我还是2014年的新省长,我会有更好的机会,我们甚至不会谈论女性的事实,你知道。

所以这很复杂。所有这些东西加起来,这是日积月累的,肯定的。

问:不管现在发生什么,在某种程度上,你将是自由的。你打算做什么?

答:嗯,我在多伦多大学教公共政策课程,我将在接下来的两年内从事这份工作,我喜欢这些年轻人,我喜欢他们的问题,他们的开放性,我觉得这很重要。

你知道,我是一个相当乐观的人。我真的相信人类可以成为好人。我认为我们是好的。生活是艰难的,它迫使人们做坏事,但我相信人性本善,我们可以通过相互支持来度过难关。

我觉得现在的年轻人,确实存在着无望和悲观的情绪。这个世界正处在一种畸形的混乱中。我是一个经历过很多、也受过很多伤害的人,我真的想对年轻人说,我们不能放弃,我们必须继续努力。

我正在整理我办公室里的文件,因为省档案馆想要所有的东西。因此,我需要把我想要保留的东西复制一份,在我的余生中,我会把它们带在身边。

我回顾了我们做出的成绩,无论是女性体育,还是我们制定的性侵犯和暴力政策,以及我们为原住民女性所做的工作,我们真的花精力在以前没有做过的事情上,我们认真倾听了被压制的声音。我确信,这部分是因为我是一名女性。而一个女人在领导层可以产生很大的不同。

因为我在2018年输了,这就是我现在的政治身份。我毁了安大略省的自由党,我输得很惨。但这本来就不是我的工作。我的工作并不是为了获得连任。我的工作是做我相信的事情,坚持我从政的初衷。

所以,我不是在找借口。但我现在的生活状态是,我需要谈论这些事情,我需要谈一谈为什么这些事情很重要。因为我们肯定没能把它们都做好。我们退步了。我们最好听听孩子需要什么,老人需要什么,还有那些支撑我们社会的人,那些护理人员。我们最好听取他们的意见,否则我们将继续把事情搞砸。