《经济学人》于7月3日发表的评论文章,总结了其驻中国记者对中国经济发展的感想,本文认为,中国的经济奇迹有内在的原因,总体来说是因为中国重复了其他亚洲强国如日本和韩国的做法,但是这种做法也有极限,因此中国的经济未来仍然不甚明朗。

想象一下一出贵阳的出租车上的发生的混乱场景。

你的专栏作家要求司机开到新区去。他问:“新新区还是老新区?”

结果发现是去老的新区。在七年前的一次对贵阳的访问中,那个地方看起来就像当时流行的中国经济恐怖故事里的那种鬼城,到处是巨大的空楼。然而这一次,问题却恰恰相反。这原本该是一次快速的短途旅行,却变成了一场头疼的交通堵塞,出租车在红色尾灯的海洋中爬行。

旧的新区已经被填满,且不仅如此。

记者在一个国家呆久了的好处之一,是有助于培养谦逊感。曾经看来像是铁板一块的想法,随着岁月的流逝,会逐渐生锈。

这对大多数地方来说都是如此。但在报道像中国经济这样复杂的事物时尤其明显,这位专栏作家在过去十年中有幸做了这样的工作。

需要说明的是,这话并不是在为自己的过度阴沉道歉。对于中国的变革能力,也曾有过度乐观的时候。以再平衡为例。早在2007年,时任中国总理的温家宝就称中国经济“不稳定、不平衡”,这似乎证明了领导人抓住了问题本质并准备采取行动。

然而,经济却只是变得更加不稳定,最终在2015年达到了近乎史诗般的崩溃。而且,还是像以前那样不平衡,投资远远超过了消费。然而,却很难避免得出这样的结论:在经济领域,中国在过去十年里做对的比做错的多。

尽管有许多人预言中国将面临灭顶之灾,但在此期间,中国的经济规模却翻了一番,又该给这样的表现打几分呢?

一个常见的反驳是,这种成功是虚幻的,政府只是推迟了从其债务驱动的高位回落的时机。推迟痛苦当然是其中的一部分。也许经济学中最安全的说法就是:当增长急剧放缓时,中国将推出更多的基础设施项目,并呼吁银行提供更多贷款。如果这些项目或贷款失败,官员们对安排救助和延期偿还也没有什么顾虑。

人们不太了解的是,中国推行这种计划的能力,本身就是一种成功的衡量标准。政府可以依靠其银行,因为它们一开始就有巨大的利润。在中国,经济透支的征兆,高通胀、失业率上升和企业经营不善,在一些地方存在,但它们却是例外,而不是常规。

当你的专栏作家在2014年从北京搬到上海时,这一点被证实了。

虽然每个城市都有其独特魅力,但上海无疑提供了一副更亮眼的经济图景。北京是政治权力的展示中心,被庞大的国有企业总部所遮蔽。仅一天的距离之内,记者就能见识到中国最大的经济灾难,从过度建设的天津到内蒙古的矿难。

而在上海,这个拥有2500万人口却仍然高能运转的城市周围,而记者则会看到杭州的高科技创新者、无锡的灵活出口商和温州雄心勃勃的企业家。他们表明,即使在中国新领导人执政的第十个年头来临之际,中国经济活力的两个基本支柱仍然完好无损:私营企业间的激烈竞争和数百万普通人对改善自身生活命运的不懈追求。

这些天来,说中国经济的好话是有包袱的,特别是由于共产党坚持认为中国的增长记录证明了其优越的政治制度。诚然,政府在中国的发展中起到了关键作用,首先是自1990年以来,中国几乎每周都是“基础设施周”。

对于党的吹嘘,正确的反应不是否认中国的成功,而是指出正确的归因。

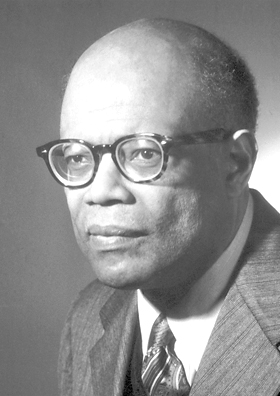

日本、韩国和台湾都是利用受压制的金融系统,进行投资和依靠出口提高竞争力的先驱者。中国只是重复了这一切,尽管规模要大得多,而且可说是更令人印象深刻。但同时,中国在过去40年的持续快速增长与政治领导层的智慧关系不大,而是与一位杰出的圣卢西亚经济学家阿瑟·刘易斯爵士(Sir Arthur Lewis)的研究有关,他在20世纪50年代解释说,如果管理得当,将劳动力从低价值的农业转移到高价值的工业后,会产生这样一个快速的赶上过程。

再来说点完全不同的事

未来十年肯定会更具挑战性。

刘易斯曾指出,由于65%的中国人已经进入城市,而且人口接近顶峰,把农民变成工人的进一步收益空间很小。中国与昔日的亚洲强国之间的相似性正在瓦解。与它们在同一阶段相比,中国的年龄更大,负债更多。大多数国家在成熟时寻求加强法治,而中国却在培养更强大的党内控制。

除此之外,还有一个险恶的外部环境。面对与西方经济脱钩的威胁,中国追求更多的自力更生才是合理的。由于其规模和先进性,中国很可能在从半导体到机器人等关键领域取得胜利。但是,全球进口替代的遗憾历史应该清楚地表明,这是一个次优战略,涉及许多浪费,并最终导致低增长。

所有这些几乎足以让你变成一个中国衰退派:所预测的不是一场壮大的崩溃,而是不可避免地滑向停滞。在与分析师和投资者的交谈中,不同版本的这种说法一次又一次地出现。这已经成为一种共识,这也是你们的专栏作家在中国长期工作后,怀疑中国经济会变得好很多的最大原因。