本文刊发于经济学人网站。

2025年1月,中国一家鲜为人知的创业公司DeepSeek震惊全球,推出了一款可与美国同行媲美的人工智能模型。更令人瞩目的是,模型是在没有使用英伟达尖端AI芯片的情况下开发的,这再次凸显出中国在技术限制下推进创新的决心。

到了2026年,带来惊喜的将不再是代码,而是芯片本身。中国企业将在两个长期被视为难以企及的领域取得突破:AI芯片的设计和制造。

自2019年以来,美国开始限制先进芯片及芯片制造设备的出口,试图减缓中国的技术崛起。然而,这些限制反而激发了中国追求自主的动力。

打造本土芯片产业,尤其是用于AI的处理器,是一项极为艰难的任务。生产这类芯片需要先进的光刻机,在硅片上蚀刻电路。而荷兰的ASML是这类设备的主要供应商,却被禁止向中国出售最先进设备。这使得中国企业难以制造出工艺尺寸在7纳米(即十亿分之一米)及以下的高端芯片。但他们正尽可能利用现有设备。

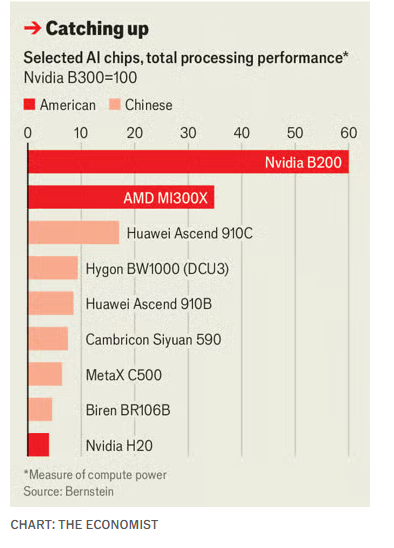

先从芯片设计说起。虽然英伟达在中国AI芯片市场占据主导地位,并且并未向中国提供最先进产品,但中国供应商如华为、寒武纪和元芯,已经满足了2025年市场总需求的五分之二,市场规模达380亿美元。到2027年,这些企业的市场份额可能超过一半,届时整体市场规模将达到710亿美元。

这些国产芯片虽然落后于英伟达的旗舰产品,但已能与美国公司在中国销售的阉割版芯片相媲美。为了推动国产芯片应用,中国政府据报已禁止国内企业使用英伟达的AI芯片。阿里巴巴和百度等科技巨头已开始使用自研芯片训练AI模型。

中国芯片设计通常牺牲能效来换取性能提升。华为的CloudMatrix系统将384颗昇腾芯片连接起来,性能可以与英伟达最先进的系统匹敌,但耗电量超过四倍。

更有前景的路径是通过让芯片设计与软件更紧密配合,从而提升效率。今年8月,DeepSeek宣布采用fp8数据格式,这种格式虽然牺牲了精度,但提升了效率,使得性能较弱的芯片也能更快运行AI模型。寒武纪已经支持fp8,而华为下一代AI芯片也传出将支持这一格式。这可能有助于中国芯片设计者和软件开发者缩小性能差距。

在制造方面,也将取得进展。预计2026年中国本土AI芯片产量将大幅提升。实现这一目标依赖于两家企业:中国领先的晶圆代工厂中芯国际,以及科技巨头华为。中芯国际计划将7纳米及以下芯片的产能翻倍。华为据称也在建设自己的芯片制造工厂。

日本芯片制造商Rapidus计划到2027年使用ASML的高端设备生产先进的2纳米芯片。中国晶圆厂因无法获得这些设备,只能从ASML的旧型号中挖掘更多潜力,生产相对落后的芯片。芯片良率——即每片晶圆中合格芯片的比例,将远低于全球领先的台湾台积电。

但咨询公司SemiAnalysis预测,即便良率仅为台积电的一半,中国晶圆厂也将能制造出数百万颗AI芯片,足以满足国内大部分需求。

中国实现芯片独立仍面临诸多挑战。中国企业可能永远无法在能效或性能上追上全球领先者。但到2026年底,或许已能满足大部分自身需求。

这将是一个深远的变化,显示出美国遏制中国科技雄心的努力正在失效。