本文刊发在The Conversation,借一本书的书评介绍了中国当年残酷的计划生育政策。作者凯瑟琳·夏因是科廷大学新闻学副教授。

在2009年一次穿越中国农村的漫长公路旅行结束时,美国记者芭芭拉·德米克遇到了一件改变她人生轨迹的事情。

此前几天,她采访了几位孩子被政府官员强行带走的父母。德米克怀疑,这些失踪儿童可能与中国迅速发展的国际收养产业有关。

她已经掌握了足够的材料写报道,但某种直觉驱使她继续追查下一个线索,前往偏远的湖南省高峰村,那里位于高山之中。

她的司机只能把她送到一条小溪边,土路到此为止。当地妇女曾赞花(音)和她的女儿双洁在这里接她,带她穿过一座简陋的桥,进入村子。

德米克形容那里“一切都在倒塌或新建”。

非同寻常的后果

当时,德米克并未预料到曾家人和他们的故事,会在她的人生——以及很多其他人的人生中——产生如此深远的影响。她在《洛杉矶时报》头版刊登了一篇关于中国被拐儿童与国际收养之间联系的报道,其中还提到失踪的双胞胎芳芳(音),结果引发了一连串非同寻常的后续事件。

对于赞花和双洁来说,这最终促成了与芳芳的团聚,而德米克也参与组织了这次重逢。

她和曾家人——以及芳芳的美国养父母——建立了长久的联系。

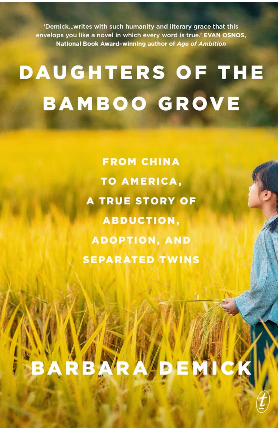

《竹林中的女儿:从中国到美国,一个关于绑架、收养和失散双胞胎的真实故事》》做到了优秀故事应做到的事:让宏大问题具体化、具有人性。在这里,讲的是中国的独生子女政策及由此催生的国际收养产业。

德米克的书讲述的是中国的故事,也是一个关于难以想象的政府管控的故事。但通过这对被拆散的双胞胎的经历,也是一段关于家庭、身份、失落和坚韧的故事。

这本书既个人化又令人动容,同时研究扎实,辅以引人注目又令人震撼的数据和轶事。

在那里,德米克了解到两岁的芳芳——赞花的女儿,双洁的孪生妹妹——在2002年被从姑妈家中强行带走。

政府官员告诉家人,他们违反了中国的独生子女政策,不允许再养这个孩子。

家人根本不知道她来去了哪里。赞花临别时说:“下次再来,记得把我女儿带回来。”

德米克在书中介绍了1979年实施独生子女政策前的人口增长,以及国家计划生育委员会。

她写道:“计生委演变成一个庞然大物,人员规模超过了警察和军队。到1990年代,估计有8300万中国人至少兼职为计生委工作。”

相比之下,当时中国军队总人数大约为300万。

这个组织“极端具有侵入性”,女工人必须汇报月经时间,有时还要出示带血的卫生巾。生完头胎后,女性被强制上节育环或结扎。

违反政策的人会被罚款,相当于年收入的两到六倍。如果是公务员,还可能丢掉工作。在农村,民众不依赖政府工作,政策就通过“赤裸裸的暴力”来推行。

人们被殴打。有时房屋被拆毁或纵火。曾家附近的一堵墙上写着:“违反政策,家破人亡。”

计划生育干部会定期检查,即便是最偏远的村庄,有时还是邻居举报的。

如果发现女人生了孩子后又怀孕,就会被强制堕胎。

德米克写道,这些方法“粗陋、常常是野蛮的”,“医生有时会引产,然后在胎儿脚露出来之前,向头颅注射甲醛杀死婴儿。”

尽管中国人,尤其是农村社区的人,普遍希望有更多孩子,但他们没有力量对抗当局。那些试图暗中抗拒的人遭到无情打击。

这些做法非常普遍,以至于成了被接受的常态。但当政府官员开始从违反政策的家庭里直接带走婴儿时,反抗开始出现。

其他家庭也开始举报和芳芳相似的情况。计划生育干部强行带走孩子,拒绝透露任何下落。

德米克写道,2005年官员们在带走一个男孩时误判了形势。这个男孩住在镇上,上学,不像其他受害家庭那样贫穷。学校提出了投诉,还得到了当地官员的支持。29天后,男孩被送回了家。

听说这个案例后,其他家庭也受到鼓舞,开始动员起来反抗。这些就是德米克2009年报道失踪儿童故事时最早接触到的家庭。

“好心人”贩卖儿童

与此同时,开始有消息传出,说中国孤儿院里存在儿童贩卖现象。那些“救助”婴儿的“好心人”可以获得越来越多的钱。

德米克写道:“孤儿院为了争抢婴儿相互竞争。”

中国婴儿在国际收养市场上需求很大,这成了一个利润丰厚的生意。湖南一个孤儿院的院长后来向警方交代,他们2001年开始为外国人收养婴儿提供服务,每个孩子收取3000美元的“捐款”。

德米克写道,有些孩子确实需要家庭,但这种付款“实际上成了悬赏,激励了大规模绑架女婴和幼童的浪潮”。

逐渐,人们发现,很多被计划生育干部带走的孩子,就是这批被国外家庭收养的中国婴儿和幼童,他们的养父母为此支付了大笔费用,并向孤儿院捐款。

后来揭露出,孤儿院经常伪造婴儿被遗弃的地点和情况。

到德米克2009年发表报道时,近10万名婴儿已被送出中国,其中一半以上去了美国。到2024年中国结束国际收养项目时,全球总数会达到16万。

德米克关于被拐婴儿的报道,加上中国国内外其他报道,震惊了国际收养圈以及世界各地收养中国儿童的父母。

在此之前,中国被视为国际收养中最“道德”的选择。德米克说,对于那些开始担心自己收养的孩子可能是被拐卖来的父母来说,这一发现令人恐惧。

其中一个母亲是来自德克萨斯的玛莎。她和丈夫阿尔分别在1999年和2002年收养了两个中国女孩:维多利亚和以斯帖。通过与其他收养中国儿童家庭的联系,德米克认识了玛莎,并意识到以斯帖可能就是失踪的双胞胎芳芳。

她的判断是对的。不过,这个故事远未结束,这也解释了德米克为什么有足够的材料写成一本书。

记者如同执着的侦探

《竹林中的女儿》是一部执着报道的见证。德米克作为研究者、采访者,甚至侦探的能力,为这本书增添了分量和可信度。

她以细腻的态度处理了困难的主题,对中国的曾家人和美国的养母玛莎都充满同理心。

她承认他们面临的挑战,也认可他们对孩子的付出。

她对双胞胎姐妹双姐和以斯帖的描写敏感而克制。克制是一种有力的写作工具,德米克在这里运用得很好。

这是双胞胎姐妹在中国曾家门外第一次见面的场景:

所有人都下了车,两个人并肩站在一起,面对摄影师。没有人拥抱,没有人说话。

我想象她们就像第一次见面的包办婚姻中的新郎新娘,愿意为摄影师摆姿势,却还无法开口交谈。

德米克带着作为美国记者的视角和局限进入这个故事,但她付出了非凡的努力,去倾听并讲述受独生子女政策影响的中国人的声音。

同时,她也质疑西方关于收养的家长式观念,反驳很多人所说的“被西方人收养的中国孩子是幸运的,在别处注定能过上更好的生活”的观点。

中国的独生子女政策直到2015年才正式废止。德米克总结说,在35年里,这一政策造成了几乎难以想象的破坏:摧毁了婚姻,导致无数儿童死亡和父母自杀,还让中国的人口预计在下个世纪持续减少。

这个政策无孔不入,几乎让所有人成为受害者、施害者,或者两者兼而有之。

在这一时期被送出中国的数十万儿童身上,独生子女政策的遗产依然存在。德米克写道,他们是收养国的公民,但血缘将他们系在另一个他们难以理解的家庭和国家。生活在两个世界之间的夹缝里。

在将《竹林中的女儿》献给全世界的中国被收养者时,德米克说,她希望能在某种程度上帮助他们理解自己来自哪里,以及他们是如何走到今天这一步的。