戴维·菲克林是彭博专栏作家,负责撰写气候变化和能源相关内容。他在文章中指出,日产的困境彻底熄灭了车企合作抗衡中国竞争优势的最后希望。

回顾来看,全球化的顶峰可以明确地标记在2018年1月24日。

那天,在瑞士达沃斯清冷的冬季空气中,时任日产、雷诺和三菱汽车联盟掌门人的卡洛斯·戈恩,被问及特朗普对洗衣机和太阳能板征收初步关税的看法。

彼时,他正因销售数据证明这个联盟已是全球销量最大汽车集团而自信满满,也正谋划将三家公司统一成一个整体。他在接受彭博采访时毫不担忧地表示:“我看不到任何可能导致严重保护主义爆发的迹象。”

但地壳板块已经开始移动。几周之内,日产内部启动了一项调查,最终导致他当年被捕,并在2019年戏剧性地逃离日本。这一汽车联盟此后近十年一直尝试却未能完成日法分拆。日产周三宣布亏损6709亿日元(合45亿美元),并承诺关闭17家工厂中的7家。

作为全球最重要的汽车制造商之一,日产或许正接近终局。

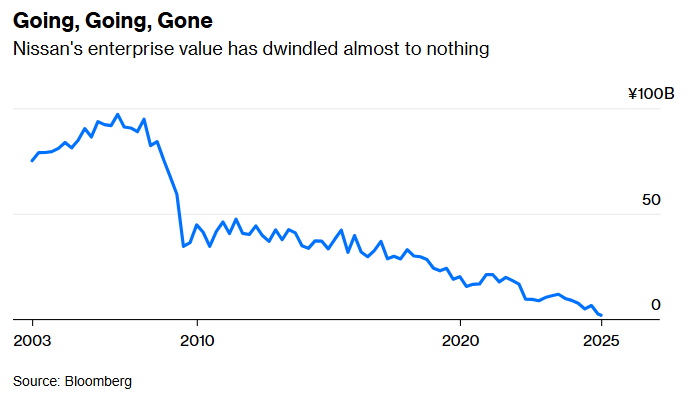

投资者显然也是这样判断的。

日产的股价已如废铁般被抛售,市值不到账面资产价值的四分之一,债务在三大评级机构眼中都是垃圾级,1.3万亿日元的市值甚至低于其1.5万亿日元的净现金价值。

如果你在1975年以来的任何时候买入日产股票,现在几乎都是亏的。

新任首席执行官伊万·埃斯皮诺萨刚上任几个月,接替在与本田合并尝试失败后辞职的内田诚。他正在推销五年来的第三轮重组计划,但这主要是内田半年前提出方案的翻版,并不足以遏制亏损。

日产原本有七年时间来解决问题——那段时间里,全球汽车业正经历自内燃机问世以来最剧烈的变革。但整个时期,日产都陷于戈恩下台后遗留下来的内部纷争。

即便到今天,在最新的财报公告中,仍有约六分之一篇幅在更新戈恩案件的情况。

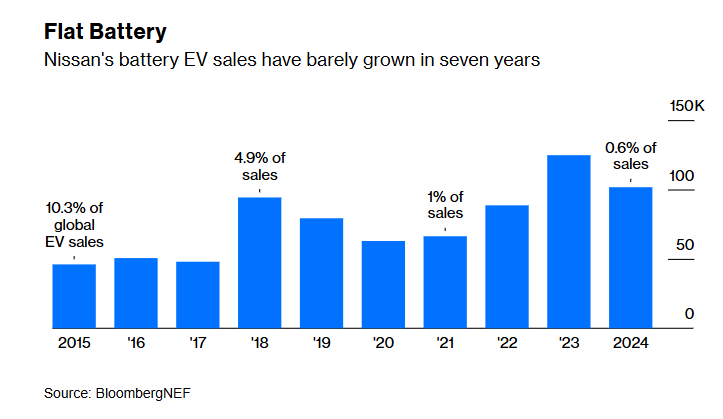

这使得企业停滞不前。2018年在达沃斯,戈恩还能自称管理着全球最大的电动车制造商。但此后日产的电动车销量几乎没有增长。

埃斯皮诺萨最新复兴中国业务的计划,看上去也像是个笑话:自2019年以来,日产在中国的销量已下滑约一半。他希望靠插电式车型翻身,但日产起点太低,几乎看不到希望。

去年,公司在中国只卖出了1.26万辆电动车和插电式混动车,占市场份额不到0.1%,甚至没能进入中国新能源品牌销量前60名。

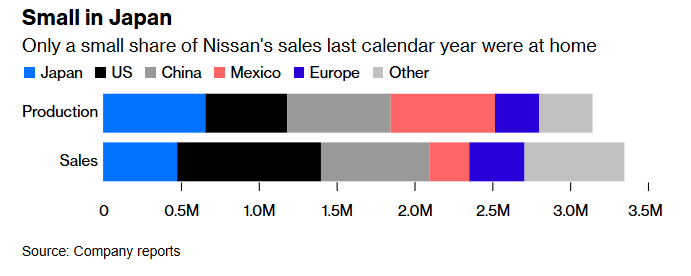

底特律的汽车公司应对过去十年动荡的方式,是退回本土市场疗伤。但这对日产无效,这家企业依然过于全球化,难以适应当前的保护主义竞争格局。

日产只是挂着日本公司的名字:尽管45%的工作岗位和约35%的制造资产在日本,本土销售却只有16%。超过一半的收入来自北美,而日产在日本工厂生产的汽车中约30%出口到北美市场。

特朗普对汽车进口征收的25%关税足以抹平所有利润。

1999年以来,日产在戈恩这位法裔巴西-黎巴嫩混血高管领导下复兴,曾是全球化成功的象征。多年间,戈恩本人被视为“达沃斯人”的化身——那些每年朝圣瑞士滑雪胜地世界经济论坛的环球高管。

但在表面之下,民族主义从未真正远离。日产的失败虽有企业经营原因,但法日两国政府背后的隐秘角力同样扮演了重要角色。

竞争对手也难以从中幸灾乐祸。全球主要车企都退守本土的世界,对几乎所有国家的企业而言都是不友善的,除了中国。中国是唯一具备规模、制造能力和电动车技术优势的国家,有能力主导全球市场。

全球车企曾有机会通过跨国合作对抗这种竞争威胁。日产的崩溃则彻底熄灭了这种希望。

新的世界强权总在旧秩序纷争中崛起。国家如此,汽车公司亦然。我们正在再次见证这一规律的上演。