金融时报的贸易专栏作者阿兰·比蒂写道,美国无法提供足够的援助、绿色技术或新的市场准入,来重构世界贸易体系。

不管你对斯科特·贝森特有什么看法,他作为财政部长,一再试图为特朗普混乱的关税政策辩解,声称其中蕴含大棋逻辑,这在国外引来了很多嘲讽。

贝森特和其他政府官员如今正急匆匆在全球奔走,拼命签署几十个贸易协议,而动荡的金融市场则像是用枪指着他们的头——我们却被要求相信,这一切都是精心策划的策略。

很显然,特朗普的战略很糟糕:甚至没人清楚他到底想要什么。

但即使是一个更不笨拙的政府,在当前的局势下也会感到吃力。几十年来,美国在重塑全球贸易体系方面的影响力——资本流动、先进技术,以及对其庞大消费市场的开放——相较于中国已大幅削弱。

奥巴马曾称美国是“不可或缺的国家”,但从贸易和科技的角度来看,这一说法越来越站不住脚。

在二战后马歇尔计划时期,美国在西欧建立起以大西洋为核心的政治经济体系。不仅提供马歇尔援助资金,还提供先进技术,以及进入其快速增长的消费市场的机会。

这些优势如今已经消失。与中国相比,美国的援助预算大幅缩减,而所谓的“政府效率部”也几乎让美国国际开发署的最后一点功能名存实亡。

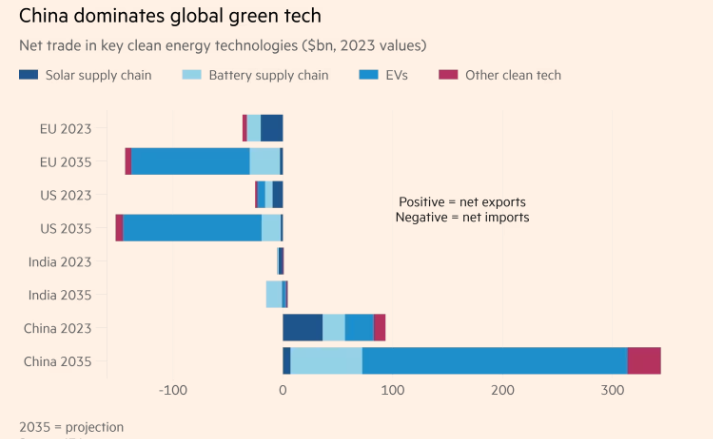

在拜登政府下,美国竭力切断中国获取先进技术的渠道,尤其是半导体。但由于在政府和企业投资方面远远不如中国,同时对本国工业释放了错误信号,美国在许多绿色技术领域已经大幅落后。

如果一个国家想发展太阳能或风能,或用电动车(包括电池)取代内燃机汽车,通常都会从中国采购那些受到大规模补贴的设备。

罗迪姆集团咨询公司估算,中国在2023年全球太阳能电池和组件出口中占比达到53.5%,而十年前这一比例为35.5%;在锂电池和半成品电动车方面的出口份额也已超过50%。

美国则通过补贴和对进口产品加征保护性关税,试图在本土市场建设自己的电池、电动车和太阳能产品产业。本周,拜登政府的一个措施终于落地,对来自东南亚国家的太阳能电池宣布征收高达3521%的“中间层关税”。

这在政治上可能是维持美国太阳能产业所必须的措施,但这永远无法让美国成为具有竞争力的出口国。

在电动车领域,欧盟正在努力将中国的先进产能整合进本土市场。而美国,由于其本土汽车产业长期受到贸易保护政策影响,重度偏向生产其他国家并不需要的大型耗油皮卡车,正在打造一个低技术、高价格、在国际上没有竞争力的电动车行业。

如果无法依靠技术来促成贸易协议,美国是否还能依靠本土市场这一筹码?

在这方面,美国确实仍优于中国。中国继续坚持以出口为导向的增长模式。而经济合作与发展组织(OECD)告诉我,他们最近一次可以计算的相关数据是2019年(新冠疫情前最后一年),当年美国在全球商品进口中占比15.4%,而在最终需求(即考虑每个生产阶段的附加值)中占比达到17.5%,远高于中国的9.7%和欧盟的11.3%。

美国长期以来利用市场准入作为诱饵,要求贸易伙伴降低关税,接受美国在知识产权等领域的规则。或许这种策略最后的高光时刻,是2016年签署的《跨太平洋伙伴关系协定》,由12个亚太国家签署,旨在通过这些亲美经济体对中国形成包围。

但国会阻止了协议的推进,最终特朗普在2017年彻底退出。被冷落的各国,随后将TPP改造为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP),并删除了美国当初强加的知识产权条款。

从那以后,美国利用本土市场作为贸易杠杆的能力不断减弱,不仅因为美国在全球经济中所占比例逐步下降,也因为在华盛顿,贸易协议已经变得政治高度敏感。拜登政府试图通过“印太经济框架”恢复美国在亚太的影响力。但这个框架只要求伙伴国家接受美国的劳工标准和其他规则,却没有在出口市场方面给予回报,在亚太地区引起了普遍困惑。

特朗普的思路是,用高关税威胁取消市场准入,然后作为回报,恢复准入条件以换取贸易让步。这完全是“只用大棒,不给胡萝卜”。

他威胁要永久提高进口税的可信度,受到金融市场情绪影响极大;而即便达成协议后是否会保持低税率,也极其不可信。

在这场全球贸易的博弈中,特朗普继承了一手逐渐走弱的牌,却打得极差。贝森特和其他官员如今处境危险。

美国已不再拥有曾经用于主导全球贸易的援助、技术或市场准入优势,而特朗普的反复无常,正迅速加剧美国永远失去这些影响力的可能性。