金融时报的作者马丁·沃尔夫写道,北京的政策制定者和精英人士认为,美国全球信誉的崩塌将使中国受益。

在过去两周,我访问了北京和香港。这次访问让我清楚地看到,在当今世界,美国变成了革命性——更准确地说,是一个反动性的——国家,而所谓的共产主义中国则维持现状。

在这方面,欧盟与中国有很多相似之处。中国的统治者喜欢目前世界和中国自身的发展方向。欧盟虽然没有那么自满,但也意识到在经济和安全方面面临挑战,精英阶层知道必须进行大量变革,但同样更倾向于维护特朗普试图摧毁的那个世界,而不是接受他想要制造的混乱世界。

一个外部观察者,要从短期访问这样一个庞大的国家中得出明确结论,无异于自不量力,甚至近乎愚蠢。尽管如此,自1993年以来,除了疫情期间,我每年至少访问一次中国,一直密切关注中国经济的发展,也与一些接受西方教育的政策精英建立了友谊。

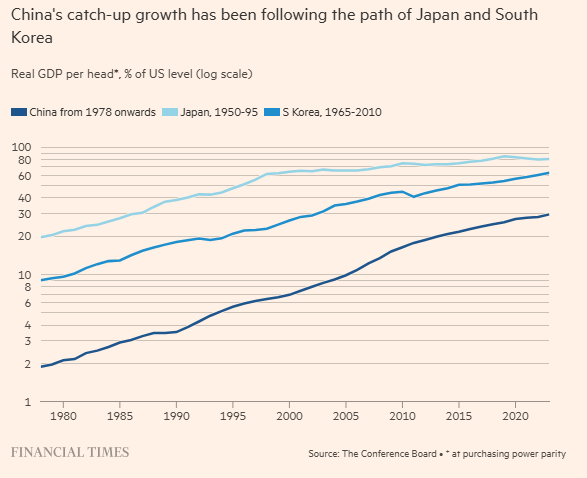

中国的崛起无疑是我一生中最重要的经济和政治事件。无论是否过于自信,人们都必须努力理解,特朗普对中国意味着什么,以及中国对世界意味着什么。

以下是我所了解到的:

第一,我在中国的交流对象,将当今美国的动荡与中国近60年前开始的文化大革命进行类比。毛泽东利用他作为造反领袖的威望,发动了对中国官僚和文化精英的战争。特朗普也在利用他作为民选领导人的权力,推翻美国的官僚和文化精英。

对文化大革命的强烈反感,在当今中国精英中,尤其是年长者中间普遍存在。他们同样也不喜欢特朗普的“革命”。

第二,很多在上世纪八九十年代离开中国,进入西方精英大学接受教育的人,曾钦佩他们在西方所见的价值观,并希望这些价值观能植根于中国。法治、个人自由和现代科学对他们来说都是令人敬佩的理念。

对于这样的人来说,如今美国所发生的事情令人痛心。对于美国背弃自身原则的遗憾,并不只是中国人独有。

第三,他们意识到,美国的变化对中国来说也有明显的好处。

如今几乎所有人都意识到,特朗普的承诺毫无价值。一个试图摧毁加拿大经济的人,不可能成为他国可信赖的朋友。因此,美国在中国周边,或者其他地区建立对抗中国的各种联盟,很可能会非常脆弱。这适用于日本和韩国,更不用说其他邻国了。

在这样的环境下,作为亚太地区的主要贸易大国,同时也是快速崛起的军事强国,中国势必将在这一地区,甚至更远的范围内占据主导地位。

就连正担忧俄罗斯、且被美国公开抛弃的欧洲,也会寻求与中国建立更友好的关系。特朗普的“美国优先”,最终将意味着“美国孤立”。

第四,DeepSeek极大增强了中国人的信心。

他们认为美国再也无法阻止中国的崛起。我的一位好友解释说,习近平有三个目标:政权稳定、科技进步和经济增长。如今他们对第二个目标的信心,比几年前更强。

这不仅与DeepSeek有关,也涉及中国对“清洁能源行业”的主导。很多人认为,中国的人口结构问题必将摧毁经济。但现在的问题是,优质工作岗位不足,而不是劳动力短缺。这是一个需求问题,而不是供给潜力问题。

由于农村剩余劳动力的存在,这种状况还会持续很长一段时间。

第五,这个需求问题确实非常严重,正如我过去所说,但并非无解。

在我与中国人士的讨论中,焦点依然集中在相对短期的问题上,比如房地产行业的疲弱、房价下跌对家庭资产负债表的影响、这些变化对地方财政的后果,以及零售价格的下降。

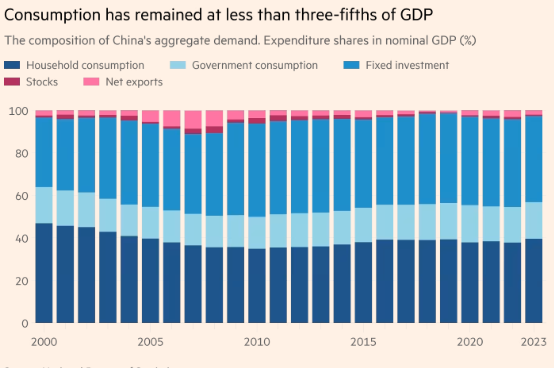

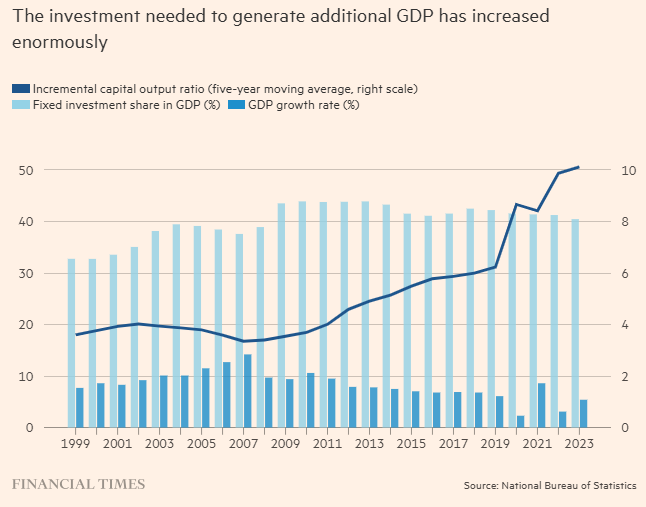

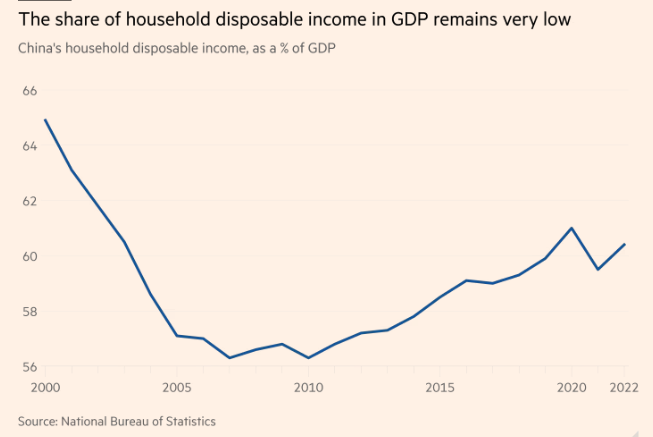

这些问题令人想起日本的泡沫经济之后的困境。但这些其实是结构性问题,而非周期性问题。根本原因是,与日本和韩国早期类似,如今中国已无法有效地将庞大的储蓄(仍占GDP的40%以上)进行有效投资。

其中一个明显的迹象是新增产出所需资本的大幅上升。

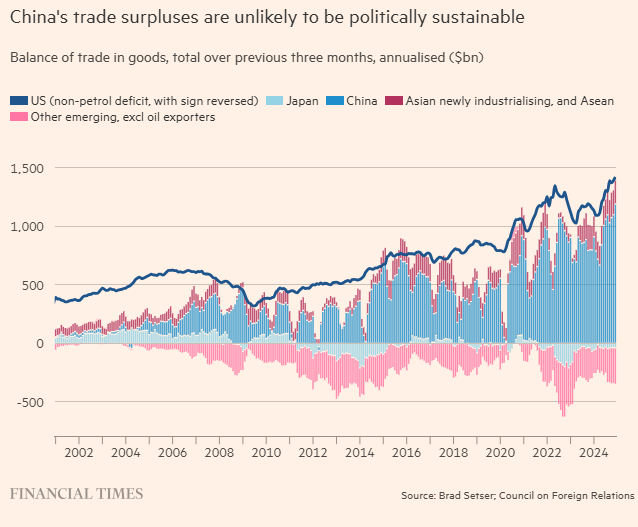

在本世纪初期,需求缺口部分通过巨大的经常账户顺差填补。随后,在金融危机后,这一手段变得不可持续,更大的需求缺口则通过房地产和基础设施的大规模投资来弥补。

如今,房地产投资已经开始下降。而继续扩大制造业投资,只会造成更多的产能过剩,从而引发他国对中国出口浪潮的保护主义反应。因此,欧洲也将效仿特朗普的做法。事实上,他们之所以会这样做,就是因为中国出口在特朗普政策下将转向欧洲市场。

如今,中国政策制定者开始谈论“对消费的投资”。这是一个有趣的概念。然而,主要措施是通过收入向家庭倾斜、发展社会保障体系以及增加公共消费来降低储蓄率。

总之,中国人认为自己可以挺过特朗普的冲击。实际上,很多人认为特朗普的做法反而可能帮助中国,因为这会破坏美国的信誉和外界对其能力的看法。

这并不意味着中国注定会胜利。但就像其他大国一样,中国面临的最大挑战,仍在国内,而非国外。