日经报道说,中国政府正将蓬勃发展的人形机器人行业作为新增长引擎,希望能复制在电动汽车领域的成功。

一年内第二次,宇树科技最近又因人形机器人的杂技表演视频在社交媒体上引发关注。这一次,G1机器人完成了一个站立侧空翻和一种被称为“鲤鱼打挺”的功夫动作,这两个动作都比这家创业公司去年H1机型完成的站立前空翻更加复杂。

H1机器人今年还出现在中央广播电视总台的春节联欢晚会上,而宇树科技的创始人王兴兴则参加了与国家主席习近平的高层会晤,与他同场的还有阿里巴巴创始人马云等科技界知名人士。

这一系列曝光,凸显了人形机器人领域的关注度正在升温,北京正将这个行业定位为类似电动车的新增长引擎。

中国的机器人行业正迅速发展,目前正处于全面爆发期。根据数据公司企查查的统计,去年有超过19万家机器人相关企业注册,今年以来又新增了4.4万家。据行业网站Robot China报道,2024年,人形机器人在行业融资中占据主导,吸引了大约一半的大型投资,每笔金额大约为1亿元人民币(约合1370万美元)。

相比工业机器人,人形机器人需要更高的灵活性,能够执行复杂任务,从而实现与人类的替代。优必选、宇树、智元机器人和傅利叶智能等创业公司正迅速扩张,

王兴兴预测,在三到五年内将迎来类似“iPhone时刻”的突破。

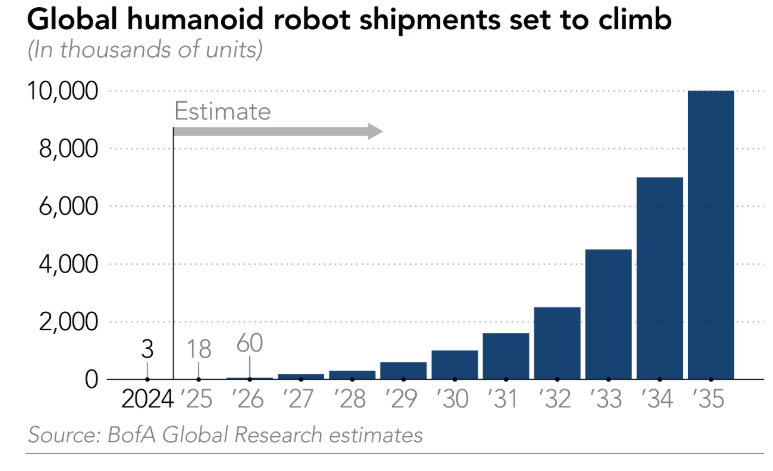

与电动车和智能手机类似,中国政府将人形机器人列为“颠覆性产品”进行政策支持,预计到2035年市场规模将达到430亿美元。自从马斯克在2022年推出Optimus原型机后,中国工业和信息化部于次年发布产业发展指导意见,提出将在2025年实现人形机器人量产,目标是打造具有全球竞争力的产业生态系统。优必选的人形机器人已在比亚迪、蔚来、富士康和吉利等多家电动车工厂进行测试,计划在2025年生产1000台,2026年年出货量提升至3000至5000台,2027年达到超过1万台。

而总部位于深圳的创业公司越疆科技最近也宣布,将开始接受其最新人形机器人“Dobot Atom”的预订,售价为19.9万元人民币,并称产品已在汽车工厂、电子工厂和咖啡店中进行了试运行。

自2023年以来,在人工智能快速发展,特别是大型语言模型和视觉语言模型持续演进的推动下,人形机器人取得了显著进步。电动车的兴起也发挥了推动作用。

专家表示,在制造层面,人形机器人的组件大约有70%可与电动车通用。这个事实,加上马斯克在这个领域的积极行动,促使包括比亚迪、小米、小鹏汽车、奇瑞、广汽、上汽,以及华为、无人机巨头大疆和家电制造商美的在内的多家中国企业,通过投资或自主研发的方式进入人形机器人市场。

全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏在今年全国两会上还提议,北京应借鉴发展电动车市场的经验,为人形机器人制定类似的支持政策。他表示,这个行业在未来五到二十年内有望发展成一个具有同样潜力的重大产业。

与电动车类似,中国在发展人形机器人方面的一个重要优势是成本。

例如,宇树科技的G1和H1售价分别为9.9万元人民币(约合1.36万美元)和65万元人民币(约合9万美元)。而美国银行全球研究部估计,如果特斯拉的Optimus Gen 2机器人所有主要零部件均来自中国以外,成本将在5万至6万美元之间。如果其大多数硬件来自中国,成本可能在2025年底降至3.5万美元,到2030年每台成本可降至1.7万美元。

马斯克本人在1月曾表示,他有信心当年产量达到100万台时,Optimus的生产成本将低于2万美元。

在接受中国媒体采访时,王兴兴曾表示,降低成本的关键在于公司拥有自己的工厂,并且每年都在推进“凡能自主研发就完全自主研发”的目标。

美国银行全球研究大中华区汽车与工业研究主管李铭指出,中美作为世界前两大经济体,美国在人工智能芯片、软件和算法方面占优,而中国则在人工智能算法开发方面具备优势,并拥有强大的供应链,能够以较低成本提供高质量组件。

“人形机器人行业仍处于早期阶段,当前技术仍存在明显短板。这是一场马拉松,而非短跑,我们目前还只是站在起跑线前。”李说,“现在下结论还为时过早,谁会最终胜出仍未可知。”

大多数中国人形机器人制造商依赖英伟达的图形处理器(GPU)和机器人训练平台。花旗银行近期一份报告指出,为避免受到美国潜在出口限制的影响,一些中国公司已开始寻求本地GPU供应来源。

例如,优必选正在与华为、地平线公司商讨GPU供应事宜,同时与瑞芯微洽谈其他芯片供应。

虽然日本和欧洲在工业机器人技术方面仍处领先,但美国和中国在人形机器人开发方面已占据领先地位。有分析人士估计,日本的研究进度比竞争对手落后超过五年,因为行业重心已从发展动作更精细的制造机器人,转向比拼人工智能能力。

尽管包括丰田汽车、川崎重工在内的日本厂商也在开发人形机器人并努力追赶,但日本综合研究所机器人系统工程专家大原义久表示,美国和中国企业在专利数量和研发政府资金方面都占据主导地位。三菱综合研究所资深专家中村裕彦也指出,日本机器人制造商在吸引全球投资者方面面临挑战,投资者更多关注人工智能的突破。

“日本公司在硬件技术上具有竞争力,但人工智能的进步是由海外创业公司主导的,”他说。

不过,并非所有人都持悲观看法。KPMG咨询公司首席专家佐藤元生表示,日本在人工智能方面仍有追赶机会。开发人形机器人所需的人工智能基础模型,目前只由少数几家美国科技公司主导,这意味着新进入者仍有机会通过创新和颠覆性方法切入市场。

“研究者无需创造全新的概念,只需提出新的思路,就有可能缩小与领先企业的差距,”佐藤说。他还表示,像中国创业公司DeepSeek就是一个典型例子,该公司在某些能力上能与OpenAI的聊天机器人媲美,成本却只有美国公司的很小一部分。

他还补充道,日本作为一个正在经历严重人口下降的岛国,为测试新型人形机器人提供了理想环境。他表示,团队发现,越来越多的老龄农民因为缺乏足够劳动力或继承人而对机器人产生需求。随着年轻一代持续向城市迁移,这使日本成为探索可行机器人商业模式的绝佳试验场,未来可以向其他发达国家推广。