华尔街日报专栏作家凯蒂·罗夫在文章中认为,觉醒时代晚期的过度行为,有助于激发今天的反动氛围,以及对很多当事人第二次机会的开放态度。加美财经编译仅供参考,不代表认同文中观点或确认其中事实。

有时候,人们在聚会时没有谈论的内容,反而更能说明问题。

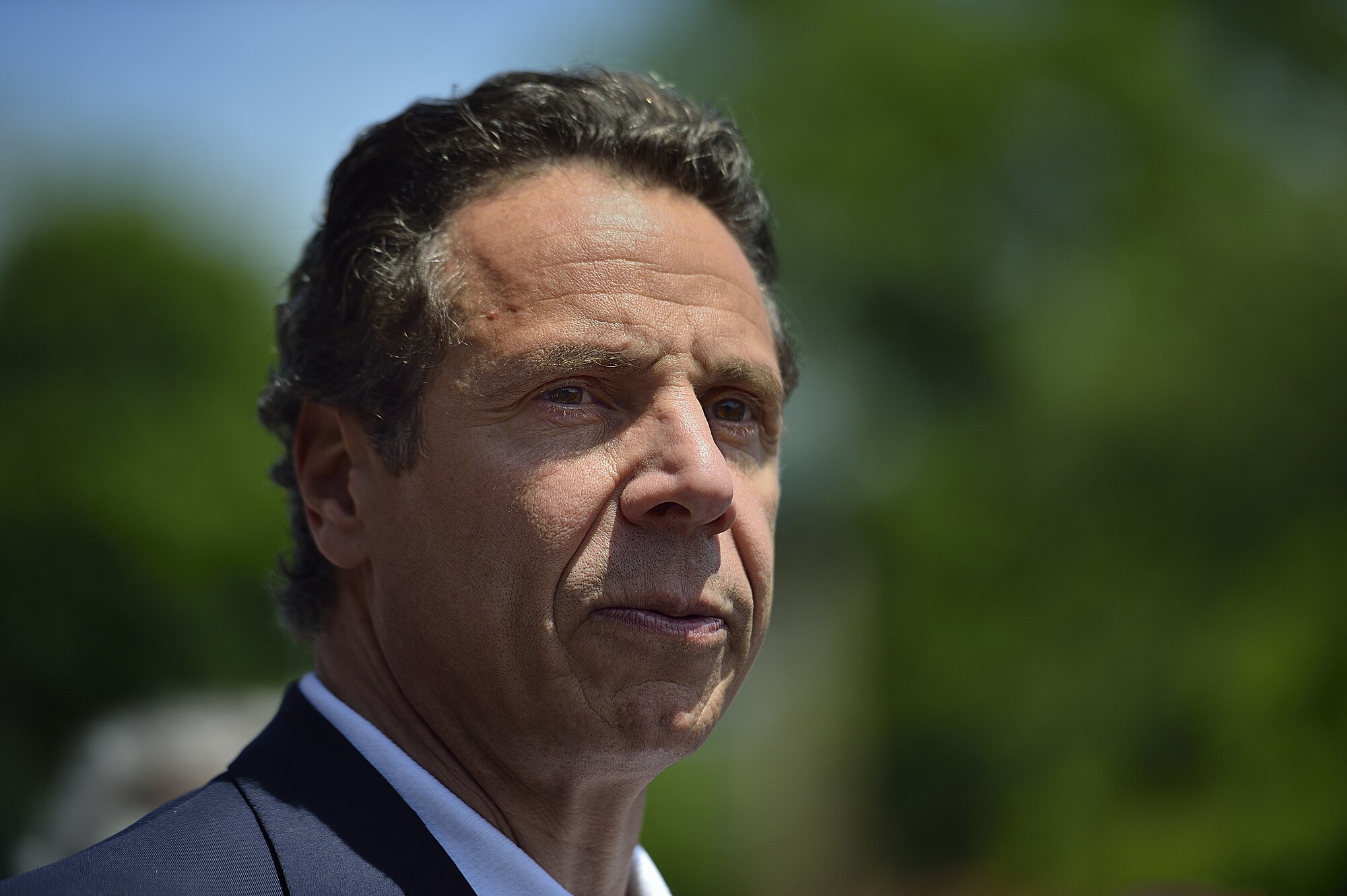

我在晚餐或酒会中,从没听到任何人对安德鲁·科莫参选纽约市长表达愤怒,尽管他在担任纽约州州长期间被指控对女下属进行猥亵或性骚扰。我也没看到那些会在社交媒体上批评奥斯卡奖颁给过多饰演性工作者女演员的人发出愤怒的推文。也没有出现一大批愤怒的社论。

几乎所有关于科莫参选的新闻,都只是顺带提一下他的性骚扰丑闻。

2021年,州总检察长发布了一份165页的报告,详细列出了科莫的不当行为,包括猥亵和发表性暗示言论,涉及11名女性工作人员。从《野兽日报》的专栏作家到比尔·奥莱利等评论员,都宣布“科莫的政治生涯结束了”。

如果那时你对任何人说,几年后科莫将成为纽约市长竞选的早期领先者,他们会嘲笑你。那时似乎他的名声已经彻底毁掉了,他将像其他被#MeToo运动放逐的男人一样,悄悄躲进某个角落。

那时候,人们普遍认为在#MeToo运动最激烈的时候失势的男性将永远失势,被放逐的将永远被放逐。当时有一种必然性,一种清算的感觉,一种净化,一种道德上的绝对清晰。

对我认识的很多人来说,铲除男性施害者似乎成了唯一的议题。

然而现在,似乎没人再在意了。人们并不是赞同科莫的行为,而是根本没把这件事放在心上。那些公开反对他当市长的人,大多是因为觉得他在其他方面不适合当市长。

或许,曾经那些深刻而激烈的信念,其实并不那么深刻和激烈?我们现在看到的,是某种“道德疲劳”?

当我思考这些时,正在读柯蒂斯·西滕菲尔德的新短篇小说集《展示,不要讲述》。她笔下一个角色说:“尽管特朗普让人厌恶,但他让我意识到,很多我以为人们不能做的事,其实只是人们通常不会去做的事。那只是社会常规,不是法律。”

把“特朗普主义”融入日常生活,这种现象很值得玩味。一种新的“宽容”似乎突然闯进了我们的世界,不管我们是否愿意接受。特朗普的崛起,有种令人震惊或兴奋(取决于你怎么想)的意味。

他展示了,只要你足够厚颜无耻,公然违反规范也可以毫无后果。

现在的氛围有点像“蛮荒西部”。作为一个文化整体,我们正在即兴而行,处于变动中。有一种万事皆可的感觉。即便是那些厌恶特朗普的人,也很难再对几年前的那些“规矩”和“分寸”提起多少热情。

认为某种行为足以让人丧失参政资格的观点,如今已经变成了小众看法。

也许,是“特朗普世界”及其夸张的腐败行为,让我们被迫获得了某种“视角”。当一个被陪审团裁定性侵行为成立的人,正在掌控国家最高权力时,想要说科莫不适合当市长,这个论点也就很难站得住脚了。

在#MeToo运动高峰时,一位重要人物莫伊拉·多内根,当时是《新共和》杂志的助理编辑,曾发推文说,这本杂志的女性员工“感到不安全”,因为杂志允许一名因性行为不当被另一家媒体开除的男性在家撰稿。

他既不到办公室,也无权控制任何人。只是他穿着睡衣在家写稿,就让女编辑们觉得“很不安全”。

那简直像我们曾经生活在另一个星球上一样。

艾尔·弗兰肯在#MeToo运动高潮时,曾被视为最典型的施害者和“有毒男性”之一。如今,他看起来更像是被错误地赶出了参议院。我记得福特汉姆大学法学教授泽菲尔·蒂丘特曾写过一篇评论文章,表示在将弗兰肯从政治舞台上驱逐之前,他理应接受一次彻底调查。

艾尔·弗兰肯(Al Franken)是美国前联邦参议员,来自明尼苏达州,曾是民主党成员。他在进入政界前,是知名的喜剧演员和电视编剧,曾长期在《周六夜现场》担任编剧和表演者。2017年,在#MeToo运动高峰期,他被多名女性指控行为不当,包括强吻、在拍照时不当触碰等。在舆论和党内巨大压力下,弗兰肯最终宣布辞去参议员职务。尽管他当时请求接受参议院道德委员会的调查,但并未有最终调查结果出炉,他就提前离职了。

她写道:“作为公民,我们都应当愿意在事实尚未清楚、我们还在思考的时候,保持观望。”

当时,她是唯一一个表达这种观点的人,这种观点在当时如此“离经叛道”,竟没有任何一个体面人物响应。一位知名杂志编辑当时在社交媒体上更普遍地谈到这个问题时写道:“我能理解没有正当程序让人不安。但……丢掉工作又不是死刑或坐牢。”

现在我想,很多曾迅速要求弗兰肯立即辞职的人,若被追问,也会承认当时的反应有点过头了。

我认为,即便是蓝州的许多人,当#MeToo正在进行时,其实也一直感到不舒服。虽然他们为这个必要的纠偏鼓掌,但他们也觉得,对男性几乎无差别的谴责已经太过。那种炒掉、放逐、惩罚、说教的冲动,显得过于猛烈、全面,缺乏细腻、缺乏视角和尺度。当时社会氛围中弥漫着一种“举着干草叉的暴民情绪”,许多人,即使是非常自由派的人,也对此感到不安。

#MeToo的过度扩张,以及后期觉醒主义的极端表现,是否助推了我们当前这种“反弹”的政治氛围?

我认为,这并不牵强。那时确实存在一种过度施压的情况,人们被强迫接受或表达一些他们尚未准备好或根本不愿意接受的观点。

我对当下政治氛围中许多现象感到恐惧。但如果#MeToo的迅速兴起和衰退教会了我们什么,那就是:高强度的情绪总会消退。人们关心的议题在变,风向在变。

那些曾被认为根深蒂固、不可动摇的政治“潮流”与执念,终究会消散。那些曾经说出口就会被群起攻之的观点,如今成了主流。

无论你怎么看安德鲁·科莫,一个身心俱疲的纽约市开始相信“第二次机会”,或许并不是什么坏事。