关于作者:费罗兹·西德瓦医生是一名创伤和普通外科医生,今年三月和四月曾在加沙的汗尤尼斯欧洲医院工作了两周。以下是他和纽约时报观点版一起针对国际医护人员做的调研。

在3月25日至4月8日期间,我在加沙担任创伤外科医生。

我在美国密歇根州弗林特长大,曾在乌克兰和海地做过志愿工作。我见过暴力,也曾在冲突地区工作。然而,在加沙的医院工作时,有一件事特别让我难以忘怀:几乎每天都会看到一名新来的小孩子被枪击中头部或胸部,几乎全都不治身亡。

总共有13个孩子。

当时,我以为这一定是附近某个特别残忍的士兵所为。但回国后,我遇到了一位急诊医生,他在我之前两个月在加沙的另一家医院工作过。

我对他说:“我无法相信有这么多孩子被枪击中头部。”

令我惊讶的是,他回答道:“是啊,我也是,每天都有。”

这些X光片的照片,显示了加沙孩子的脖子和头部中有子弹。照片由米米·赛义德医生提供,她在8月8日至9月5日期间在汗尤尼斯工作。

她说:“我有多个儿科患者,大多在12岁以下,被枪击中头部或左侧胸部。通常这些都是单次枪击。患者到达时不是已经死亡就是处于危急状态,随后很快就去世了。”

关于加沙毁灭性程度的大量信息,可以从卫星数据、人道主义组织以及加沙卫生部的报告中获得。然而,以色列不允许记者或人权调查人员进入加沙,只有极少数随军报道的记者除外。

而加沙当地的巴勒斯坦记者冒着巨大风险所报道的故事,却没有得到足够广泛的关注。

不过,有一群独立的观察者从地面上见证了这场战争,每天都在,就是志愿医疗工作者。

通过个人医疗界的联系以及大量的在线搜索,我设法联系到自2023年10月7日以来在加沙服务的美国医疗工作者。其中许多人有着中东的家庭或宗教联系。还有一些人和我一样没有这些背景,但出于各种原因自愿前往加沙。

根据我自己的观察以及与其他医生和护士的对话,我与《纽约时报》的意见团队合作,对65名在加沙的医疗工作者进行了调查。其中57人(包括我自己)愿意公开分享他们的经历。

其余8人则匿名参与,因为他们在加沙或西岸有家人,或者担心工作场所的报复。

以下是我们所见所闻。

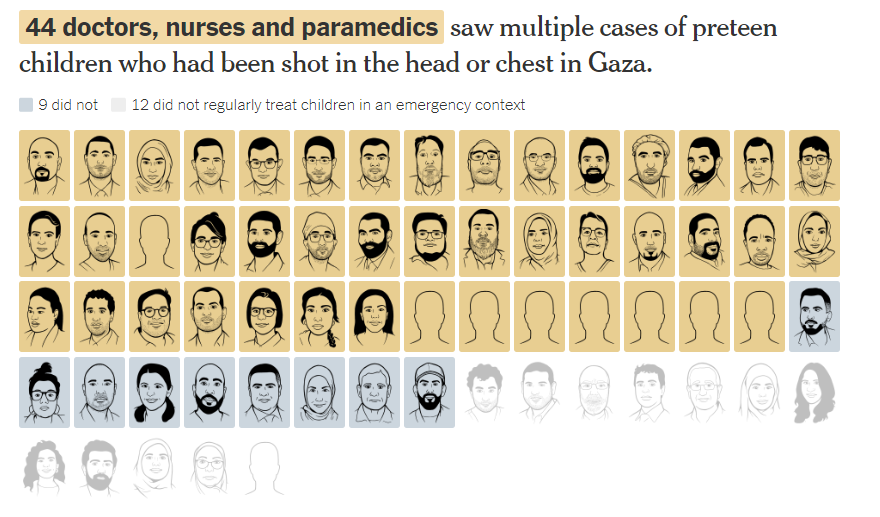

在接受调查的医疗工作者中,有44名医生、护士和急救人员,在加沙目睹了多名12岁以下的儿童被枪击中头部或胸部的情况。还有9人表示没有见到类似情况。

此外,有12名受访者并不经常在急诊环境中治疗儿童。

以下是几位在加沙提供医疗服务的医生、护士和急救人员的目击描述:

穆罕默德·拉苏尔·阿布努瓦尔医生,36岁,匹兹堡,普通、减肥及前胃外科医生:“在急诊室的一个晚上,在四小时内,我看到六名年龄在5至12岁的儿童,全部头部中弹。”

尼娜·吴,37岁,纽约市,急诊护士:“儿科枪伤患者被安置在地板上,往往因为缺乏空间、设备、人员和支持而在医院地板上流血不止。许多人因此不必要地死亡。”

马克·珀尔马特医生,69岁,北卡罗来纳州洛基芒特,骨科和手外科医生:“我看到多名儿童被高速度子弹击中,伤及头部和胸部。”

伊尔凡·加拉里亚医生,48岁,弗吉尼亚州尚蒂利,整形和重建外科医生:“我们的团队照顾了大约四五名5至8岁的儿童,他们都是头部中弹。所有孩子同时到达急诊室,全都不治身亡。”

拉尼亚·阿法内,23岁,乔治亚州萨凡纳,急救员:“我看到一名被击中下巴的儿童,身体其他部位都没有受伤。他完全清醒,知道发生了什么。当我试图用一台损坏的吸引器清理血液时,他瞪着我,几乎被自己的血液呛死。”

霍瓦贾·伊克拉姆医生,53岁,达拉斯,骨科医生:“有一天,在急诊室,我看到一个3岁和一个5岁的孩子,头部各有一个弹孔。当问及发生了什么时,他们的父亲和兄弟说,他们被告知以色列正撤离汗尤尼斯,所以他们回去查看家里是否还有什么东西。但据说有一个狙击手在等待,射中了这两个孩子。”

阿利娅·卡坦医生,37岁,加利福尼亚州科斯塔梅萨,麻醉师和重症监护医生:“我看到一个18个月大的小女孩,头部中弹。”

恩达尔·法拉赫医生,42岁,俄亥俄州托莱多,麻醉师:“我见到了很多儿童。在我的经验中,枪伤通常集中在头部。许多人患有无法治愈的永久性脑损伤。几乎每天都有儿童因头部中弹被送到医院。”

《纽约时报》意见团队,向以色列国防军发送了关于这些美国医疗工作者经历的相关问题。以色列军队的一名发言人回应了一份声明,但并未直接回答军方是否调查了关于儿童枪击事件的报告,也没有说明是否对向儿童开枪的士兵采取了任何纪律措施。

声明开头表示:“国防军致力于在作战行动中减少对平民的伤害。本着这种精神,国防军会尽力估算并考虑打击中可能产生的平民附带损害。国防军完全遵守所有适用的国际法律义务,包括武装冲突法。”

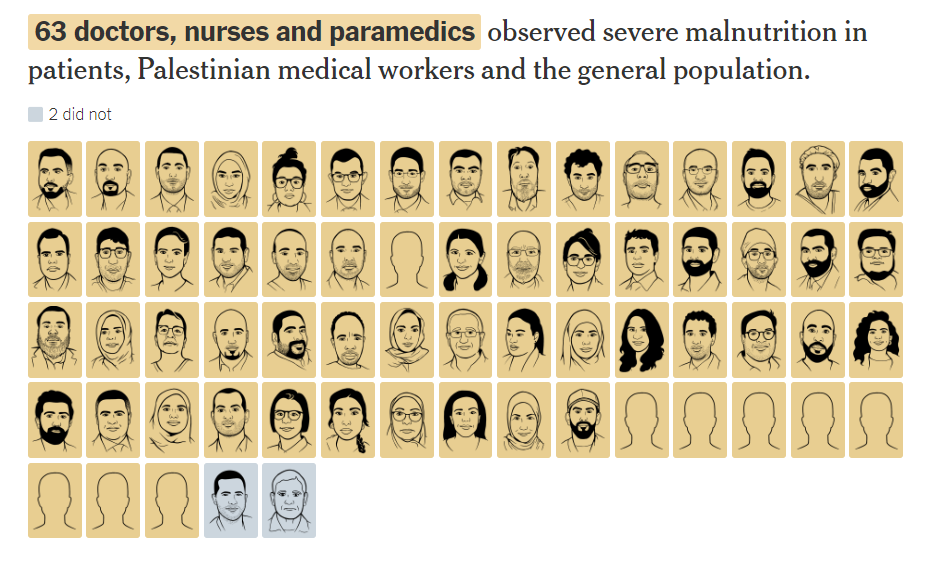

在接受调查的医疗工作者中,有63名医生、护士和急救人员观察到患者、巴勒斯坦医疗工作者及普通民众存在严重营养不良的情况。而仅有2人表示没有见到类似情况。

以下是一些在加沙提供医疗服务的医生和护士关于营养不良情况的描述:

梅里尔·泰丁斯,44岁,新墨西哥州圣达菲,飞行、急诊和重症护理护士:“这些人正在挨饿。我很快学会了不在医疗工作者面前喝水或吃带来的食物,因为他们已经有很多天没有食物和水了。”

恩达尔·法拉赫医生,42岁,俄亥俄州托莱多,麻醉师:“营养不良非常普遍。患者的外貌让人联想到纳粹集中营的受害者,骨瘦如柴。”

阿比拉·穆罕默德,33岁,德克萨斯州达拉斯,急诊和重症护理护士:“我们遇到的每个人都向我们展示了自己10月之前的照片。他们都减轻了20到60磅的体重。大多数患者和工作人员看起来消瘦且脱水。”

阿斯玛·塔哈,57岁,俄勒冈州波特兰,儿科护士执业者:“新生儿重症监护室的负责人尤其让人难以认出——他与战前相比体重几乎减半。这些变化不仅仅是身体上的,也反映了冲突对那些致力于照顾他人的人造成的情感和心理上的巨大压力,即使他们自己也在应对个人的损失和挑战。”

纳赫琳·艾哈迈德医生,40岁,宾夕法尼亚州费城,肺病和重症监护医生:“我治疗的每一位患者都有营养不良的迹象,例如伤口愈合不良和快速发展的感染。”

阿曼·奥德医生,40岁,德克萨斯州奥斯汀,儿科医生:“产科病房的母亲们由于营养不良、压力和感染而早产。由于缺乏水分和足够的食物供应,乳汁分泌量很少。”

迈克·马拉医生,40岁,南卡罗来纳州查尔斯顿,创伤、重症护理和普通外科医生:“我的所有患者都在遭受营养不良,百分之百。”

黛博拉·魏德纳医生,58岁,康涅狄格州哈特福德,普通及儿童青少年精神科医生:“患者非常瘦。我能看到他们的裤子过大,腰带也被紧紧地系上了。”

在接受调查的医疗工作者中,有52名医生、护士和急救人员观察到年轻儿童几乎普遍存在精神困扰,甚至有些孩子表现出自杀倾向或表示希望自己已经死去。而有10人表示没有见到类似情况。

另外,有3名受访者并不经常与儿童打交道。

以下是几位在加沙工作的医生和急救人员关于儿童精神困扰的描述:

米米·赛义德医生,44岁,华盛顿州奥林匹亚,急诊医生:“一个4岁的小女孩身上有大面积烧伤,完全处于解离状态。她盯着空中自言自语地哼着摇篮曲。不哭,但在颤抖,完全震惊。”

阿利娅·卡坦医生,37岁,加利福尼亚州科斯塔梅萨,麻醉师和重症监护医生:“我接触的每个孩子都把我当作母亲一般,寻求安全感。他们显然缺乏情感和身体上的安全感,从他们紧紧依附我们、请求我们把他们装进行李带回家就能看出来。”

塔尼娅·哈吉哈桑医生,39岁,儿科重症监护医生:“有一个失去了所有家人的孩子说他也希望自己被炸死,他说:‘我爱的人都在天堂,我不想再留在这里了。’”

劳拉·斯沃博达,37岁,威斯康星州梅奎恩,伤口护士执业者:“有一次,我在儿科病房巡诊伤口病人时,护士长抓住我的胳膊,恳求我们下次来时带来心理治疗帮助。”

费罗兹·锡德瓦医生,42岁,加利福尼亚州拉斯洛普,创伤、重症护理和普通外科医生:“尽管大多数孩子有时会感到快乐,但总体上他们表现得很害怕、紧张、绝望、饥饿、口渴,精神恍惚。有一个重伤的男孩,右腿被截肢,右臂和左腿骨折,他不断问母亲,为什么自己没有和其他家人一起死去。”

阿比拉·穆罕默德,33岁,德克萨斯州达拉斯,急诊和重症护理护士:“我治疗了多名受到爆炸和弹片伤害的孩子。许多孩子表现出超乎寻常的坚忍,即使在痛苦中也不哭泣。这是一种不寻常的心理反应。我们不得不在没有麻醉的情况下缝合许多伤口,而孩子们在过程中几乎没有反抗,表现出无精打采。我见过目睹许多家人被杀的孩子,他们都表达出希望自己也已经死亡的愿望。我还见到一些十几岁的孩子手臂上有自残的痕迹。”

穆罕默德·阿尔贾格比尔医生,41岁,俄亥俄州,肺病和重症监护医生:“许多孩子几天都不说话,即使家人在病床旁陪伴。有个孩子甚至拒绝我带来的小塑料玩具车,因为她不愿意接触或与任何人交流,除了她的父亲。”

亚当·哈马维医生,55岁,新泽西州南布伦瑞克,整形和重建外科医生:“那些失去肢体无法奔跑或玩耍的孩子特别说过他们希望自己已经死去,有些甚至想自杀。”

马克·珀尔马特医生,69岁,北卡罗来纳州洛基芒特,骨科和手外科医生:“许多孩子说他们希望下一颗炸弹能击中自己,让这种折磨结束。”

拉尼亚·阿法内,23岁,乔治亚州萨凡纳,急救员:“有一个孩子和她的父亲在家被炸后被送来。她的父亲躺在她旁边的床上,身上盖着一层薄薄的塑料布,无法动弹,听着她的哭喊。她受了伤,但她的喊叫不是因为疼痛,而是在呼喊她的母亲和父亲,直到我把她抱在怀里安抚她,直到她睡着。”

塔拉尔·阿里·汗医生,40岁,俄克拉荷马州俄克拉荷马城,肾脏病和内科医生:“加沙的许多孩子不像普通孩子。他们的童年似乎被抹去了。没有笑容,没有眼神接触。他们甚至不像正常的孩子那样玩耍。我看到他们只是坐在那里,盯着自己的手或水瓶,不愿与任何人互动。”

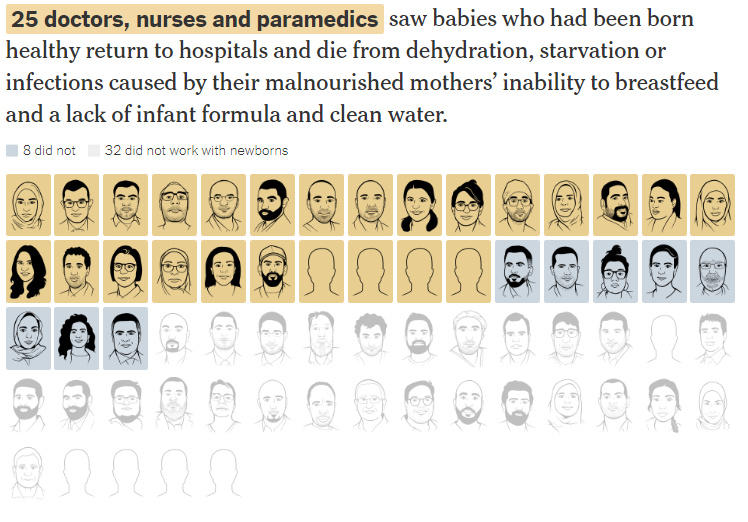

在接受调查的医疗工作者中,有25名医生、护士和急救人员见到一些原本健康出生的婴儿因脱水、饥饿或感染返回医院死亡,这些问题是由于婴儿的母亲因营养不良无法哺乳,以及缺乏婴儿配方奶粉和清洁水源所致。有8人表示没有见到类似情况。

另外,有32名受访者并不从事新生儿的护理工作。

以下是几位在加沙工作的医生和护士关于婴儿死亡情况的描述:

劳拉·斯沃博达,37岁,威斯康星州梅奎恩,伤口护士执业者:“在资源丰富的环境中可以存活的婴儿在加沙却死去了。我们的儿科心脏病专家照顾了一夜的婴儿去世了,当天稍晚时,我看到家人用手术布包裹着小小的遗体离开。”

阿尔哈姆·阿里医生,38岁,加利福尼亚州洛马林达,儿科重症监护医生:“饥饿的母亲来到重症监护室,恳求我们提供奶粉来喂养她们的新生儿。仅出生几小时或几天的婴儿被送到医院时,严重脱水、感染并体温过低。许多婴儿因这些完全可以预防的原因而死亡。”

梅里尔·泰丁斯,44岁,新墨西哥州圣达菲,飞行、急诊和重症护理护士:“很简单,一个营养不良的母亲所生的婴儿在缺乏营养的情况下很难健康成长。”

阿比拉·穆罕默德,33岁,德克萨斯州达拉斯,急诊和重症护理护士:“有数百个流离失所的家庭在医院及周围居住。婴儿表现出急性脱水的症状,包括嗜睡、囟门凹陷、眼窝深陷、哭泣时没有眼泪,以及不排尿。”

莫妮卡·约翰斯顿,45岁,俄勒冈州波特兰,烧伤和伤口重症护理护士:“一位母亲在分娩两小时后就出院了。几天后我在去医院的路上遇到她,她向我乞求婴儿配方奶粉,因为她无法产生足够的乳汁。”

阿斯玛·塔哈,57岁,俄勒冈州波特兰,儿科护士执业者:“每天都有绝望的家庭过来恳求我们提供一罐奶粉以喂养他们饥饿的新生儿。遗憾的是,由于供应严重不足,我们常常无法满足他们的紧急需求。”

阿曼·奥德医生,40岁,德克萨斯州奥斯汀,儿科医生:“我在新生儿重症监护室工作。由于缺乏医疗用品和适当的营养,每天都有几名婴儿死亡。由于设备短缺,我们不得不做出艰难的决定,选择哪位病情严重的婴儿使用呼吸机。我见到一个家庭抱着他们已经去世的3天大的婴儿来到医院,这个家庭一直住在帐篷里。”

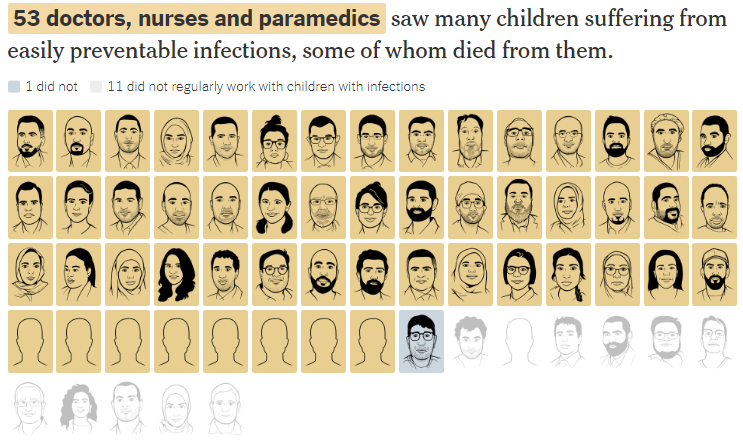

在接受调查的医疗工作者中,有53名医生、护士和急救人员见到许多儿童患上本可以轻易预防的感染,其中一些孩子因此去世。仅有1人表示没有见到类似情况。

另外,有11名受访者并不经常处理感染儿童的病例。

以下是一些医生和护士关于儿童因可预防感染而死亡的描述:

马克·珀尔马特医生,69岁,北卡罗来纳州洛基芒特,骨科和手外科医生:“儿童即使是相对轻微的伤害,如骨折和烧伤,也会因缺乏治疗而丧命,这些在即使是发展中国家都能轻易救治的伤势。”

阿比拉·穆罕默德,33岁,德克萨斯州达拉斯,急诊和重症护理护士:“女性和女孩用帐篷布、尿布、毛巾和布料做月经垫,结果患上了中毒性休克综合症。”

伊尔凡·加拉里亚医生,48岁,弗吉尼亚州尚蒂利,整形和重建外科医生:“我的所有外科手术患者都出现了感染。由于伤口中有瓦砾和碎屑等杂物,伤口非常脏。”

阿利娅·卡坦医生,37岁,加利福尼亚州科斯塔梅萨,麻醉师和重症监护医生:“多名年轻患者因截肢后的伤口感染,缺乏卫生条件和营养导致伤口愈合不良,进而不得不再次截肢。”

莫妮卡·约翰斯顿,45岁,俄勒冈州波特兰,烧伤和伤口重症护理护士:“在我工作的那段时间里,几乎所有新入院的儿童都去世了。如果我们有适当的营养、感染控制措施(如简单的肥皂和洗手液)和足够的物资,几乎所有这些死亡本可以避免。”

亚当·哈马维医生,55岁,新泽西州南布伦瑞克,整形和重建外科医生:“我照顾的几乎所有儿童都患有严重的营养不良,这导致手术后的愈合困难和高感染率。受伤儿童的死亡率接近80%。”

威尔赫尔米·马赛,50岁,重症监护和创伤护理护士:“完全缺乏医疗设备和物资,使得患者因可预防的感染而死亡。”

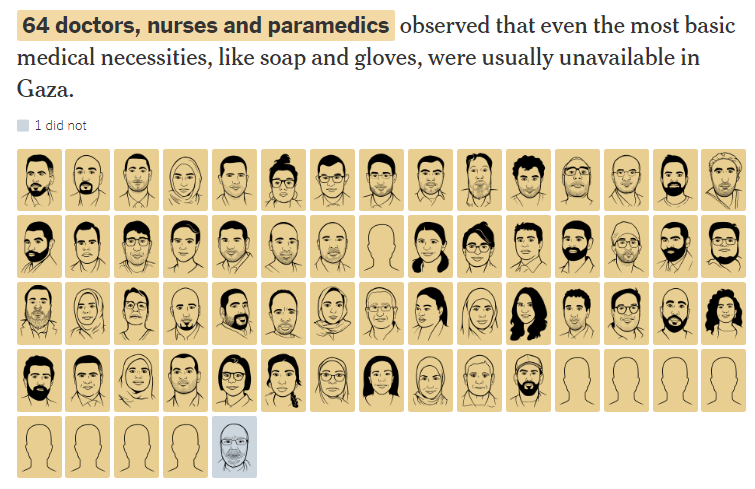

在接受调查的医疗工作者中,有64名医生、护士和急救人员观察到在加沙,即便是最基本的医疗必需品,如肥皂和手套,通常都难以获得。仅有1人表示没有见到类似情况。

以下是一些医生和护士关于加沙缺乏基本医疗用品的描述:

恩达尔·法拉赫医生,42岁,俄亥俄州托莱多,麻醉师:“我们在没有手术布或手术衣的情况下进行手术。我们重复使用本应一次性使用的设备。我去过其他战区,但这里的情况比我见过的任何地方都要糟糕得多。”

布伦达·马尔多纳多,58岁,华盛顿州温哥华,急诊护士:“婴儿和儿童因爆炸物造成的火药烧伤而来,这种伤痛非常剧烈,但我们没有任何适当的止痛药或烧伤药膏来处理他们的伤口。”

莫妮卡·约翰斯顿,45岁,俄勒冈州波特兰,烧伤和伤口重症护理护士:“没有中央静脉导管的帽子,端口暴露在细菌中。没有肥皂或洗手液。没有物资可以清理病人在弄脏自己后的床铺。我只能用一团棉球清理粪便,场面非常糟糕。”

艾曼·阿卜杜勒-加尼医生,57岁,夏威夷州檀香山,心胸外科医生:“手术室的消毒情况非常糟糕。到处都是苍蝇。医院内有污水积水,而人们在此避难。”

穆罕默德·阿尔-贾格比尔医生,41岁,俄亥俄州,肺病和重症监护医生:“许多伤口因为缺乏适当的卫生用品而感染。我职业生涯中第一次看到伤口中出现蛆虫。”

阿马尔·甘姆医生,54岁,密歇根州底特律,肺病和重症监护医生:“我们没有个人防护设备,包括手套、酒精、手术衣和肥皂。苍蝇到处都是,在患者之间传播抗药性细菌和感染。经历创伤后幸存的患者死于感染。”

伊尔凡·加拉里亚医生,48岁,弗吉尼亚州尚蒂利,整形和重建外科医生:“我用简陋的器械进行手术。更换敷料或术后护理时没有止痛药,病人被安置在地上。”

尼娜·吴,37岁,纽约市,急诊护士:“我们经常在没有手套或适当手部卫生的情况下照顾病人——在像海地这样的贫穷国家我都有这些资源。”

马克·珀尔马特医生,69岁,北卡罗来纳州洛基芒特,骨科和手外科医生:“如果不是我们带来的医疗用品,根本没有东西可用。仅仅因为缺少肥皂和适当的消毒而导致的高发病率和死亡率是无法估量的。”

穆罕默德·阿卜杜勒法塔赫医生,37岁,加利福尼亚州塔斯廷,肺病和重症监护医生:“感染蔓延至重症监护室,所有的呼吸机都被抗药性极强的细菌所感染。大多数使用呼吸机的人都患上了严重的肺炎。”

米米·赛义德医生,44岁,华盛顿州奥林匹亚,急诊医生:“我们几乎重复使用了所有的医疗设备——即便是那些不该重复使用的,这导致了感染。没有抗生素。许多时候我们缺乏自来水,而且医院的电力也时常中断。我们无法洗手。”

劳拉·斯沃博达,37岁,威斯康星州梅奎恩,伤口护士执业者:“几乎我看到的每个伤口都是感染的。我在一天内看到的蛆虫比我整个职业生涯中见到的还要多。”

美国医生和护士在加沙的亲身经历应当成为美国制定加沙政策的依据。

根据人权观察组织的说法,致命的军事暴力、不加区别的攻击,乐施会所称的故意限制食物和人道主义援助,加上几乎全体人口的流离失所,以及医疗系统的破坏,正产生灾难性后果,正如近一年前许多大屠杀和种族灭绝学者所警告的那样。

长期以来,美国的法律和政策都禁止向从事严重侵犯人权行为的国家和军事单位转让武器,特别是当这些侵犯行为针对儿童时——2023年更新的《美国常规武器转让政策》对此有明确规定。

很难想象有比以下情况更严重的违反标准:年幼的儿童经常被射击头部,因食物援助被阻止和水基础设施被破坏而导致新生儿及其母亲面临饥饿,医疗系统也被摧毁。

过去12个月里,美国政府本有能力停止对以色列的军事援助,但我们几乎在每个机会都在火上浇油。

根据以色列国防部8月底的更新,自战争爆发以来,美国已经运送了超过5万吨的军事装备、弹药和武器,这相当于每周超过10架运输机和两艘货船的武器输送。

如今,在超过一年的破坏之后,巴勒斯坦的死亡人数估计从数万人到数十万人不等。国际救援委员会形容加沙是“世界上对援助工作者最危险的地方,也是对平民最危险的地方。”

联合国儿童基金会称加沙是“世界上对儿童最危险的地方。”

乐施会报告指出,在以色列指定为加沙人道主义安全区的阿尔-马瓦西(Al-Mawasi)地区,每4,130人只有一个厕所。

在10月7日的袭击及其后的战争中,至少有1,470名以色列人丧生。据报道,仍在加沙的被劫持者中至少有一半已经死亡。尽管美国官员指责哈马斯拖延战争并阻碍谈判,但以色列的新闻媒体一直报道,以色列总理内塔尼亚胡不仅破坏了与哈马斯及真主党的停火谈判,还在没有达成可实现以色列许多战争目标(包括释放被劫持的以色列人)的协议的情况下,鲁莽地升级了冲突。

这样的可怕结局,无论是对巴勒斯坦人还是以色列来说都是,这是否值得我们在美国社会中付出腐蚀法治的代价?

毫无疑问,拜登-哈里斯政府不能说他们不知道自己在做什么。八位现任美国参议员、88名众议院议员、185名律师(包括在政府中工作的数十人),以及12名因抗议我们对加沙政策而辞职的公务员,都告诉政府,继续向以色列提供武器援助在美国法律下是非法的。

9月,《ProPublica》报道了拜登-哈里斯政府为了避免遵守法律、应对那些阻碍人道主义援助的国家(如以色列)所采取的种种手段。

在这篇文章中,记者和评论员彼得·贝纳特建议,副总统哈里斯可以在她竞选总统期间“发出一个明确的信号”,与当前政府灾难性的加沙政策划清界限。

怎么做呢?“哈里斯只需说她将执行法律。”

以色列和美国正将加沙变成一片哀嚎的荒野。然而,改变路线永远不会太晚:我们可以通过停止提供武器、弹药、喷气燃料、情报和后勤支持来阻止以色列的战争行为,并可以通过宣布对以色列及所有巴勒斯坦和黎巴嫩武装组织实行国际武器禁运,来遏制武器流向各方。

执行要求停止对以色列军事援助的美国法律将获得广泛支持:人道主义组织、数十名国会议员、大多数美国人以及绝大多数联合国成员国,都对此表示赞同。

这种恐怖必须结束。美国必须停止对以色列的武装援助。

在这之后,我们美国人需要好好反思自己。