周一,美国参议院以激烈的分歧确认艾米-科尼-巴雷特(Amy Coney Barrett)为最高法院第115位终身制大法官,是美国231年来第5位女性大法官,也是自1869年以来第一位没有得到两党支持的最高法院法官。

因为她的任命,美国最高法院时隔多年重现6-3的保守派多数。根据《纽约时报》估计,现在的美国最高法院,其保守程度与上世纪30年代差不多。

艾米-科尼-巴雷特的任命,确保了哪怕共和党人在接下来的选举中失去白宫和参议院,也让最高法院向保守主义的转变持续下去。最高法院的保守派多数派如果对投票、人口普查、重新划分选区和其他公平自由选举的基础作出裁决,也有可能威胁到美国民主本身的多数派性质。

不仅如此,她的任命就位很可能意味着马上最高法院就会就有关选举和医疗保健的争议案件进行立即审理。其中最受人关注的莫过于三者:美国人的选举权、平价医保法案的命运,以及美国女性的堕胎权。

由于一周之后就是美国万众瞩目的总统大选,如果届时双方候选人因微弱差距出现悬而未决状况的话,最高法院的裁决还将决定白宫的归属。

可以说,巴雷特大法官成了眼下美国政治漩涡里最醒目的一只楔子,如果她执意通过裁决来偏向保守派的话,将巩固给他们提供席位的共和党的权力,同时将美国拖入更大的撕裂之中。

巴雷特大法官会成为美国民主的阻碍吗?

面对一个更保守的最高法院,美国人还有哪些可能的选项来重塑前方的路?

新官就位三把火:医保、选举权和堕胎权

美国最高法院将在本周五(10月30日)召开非公开会议,会议上可能会选择本期最高法院的备审案件。据报道,最高法院将考虑是否审查密西西比州的一项法律,该法律禁止在怀孕15周后进行几乎所有的堕胎。批准受理需要四名大法官的同意,巴雷特的一票至关重要。

而在此之前,美国最高法院已经确定将审核的两个案件,分别是对平价医保法的挑战,以及对同性伴侣的反歧视政策挑战。

而法院还有四项紧急请求待决:三项涉及威斯康星州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州的选举程序,另外还有特朗普要求法院暂时停止曼哈顿地区检察官小万斯(Cyrus R. Vance Jr.)要求查看特朗普私人财务记录的传票。

11月10日,无论届时确定的当选总统是谁,对平价医疗法案的挑战都将在最高法院进行口头辩论。特朗普政府和共和党总检察长认为,整个2010年的医保法及其对数百万有先存医疗条件的美国人的保护应该无效。

在所有的最高法院议程里,很难说哪个影响更大:

涉及选举的裁决可能决定数百万张选票是否能被计入;对平价医保法案的挑战决定了上千万美国人是否将在日益严重的疫情中失去医保;堕胎权的判例一经确立,将令数千万美国女性的身体自主权倒退回40多年前。

这其中影响面最小的,可能是曼哈坦检察官对特朗普私人财物记录的传票请求,毕竟它“仅仅”关系到特朗普本人是否被实锤逃税以及贷款欺诈。

共和党人将来会为此后悔吗?

在周一的参院投票之前,不止一个民主党人提醒参院共和党人,他们将为自己的一意孤行推进巴雷特的任命而后悔,尤其是那些今年面临选举的参议员们。

但对此,参院多数派领袖麦康奈尔表示不以为然,他认为共和党选择大法官投票而不是新冠救济法案是一项更有利于共和党选情的明智之举。他以2018年内的中期选举为例,在福克斯新闻上表示:“我们在2018年选举前几个月进行了最高法院的斗争(确认了大法官布雷特-M-卡瓦诺),我们实际上还获得了参议院席位。”因此他提出,巴雷特的成功任命将成为共和党在全美国各地候选人的政治资产。“不是负债,而是资产。”

现在就看一周后的美国大选,将究竟朝哪个方向消化最高法院这个重磅消息。如果反感共和党的做法的选民占多数,共和党将丢掉白宫和参议院多数席位;如果选民对此感到满意,它或将帮助特朗普和其他参院共和党人扳回一些分数。

与此同时,民主党人的不甘,令扩大最高法院规模的提议看起来更加可行而且迫切:如果民主党人赢回参议院和白宫,他们将面临来自党内左派的压力,要求在最高法院增加多达4个席位,把9个大法官变成13人甚至是15人,从而在政治上扳平,夺回最高法院的自由派多数。这无疑会令共和党人的谋划落在空处。

在周一巴雷特的任命通过几分钟后,民主党众议员亚历山大-奥卡西奥-科特兹(Alexandria Ocasio-Cortez,简称AOC)就在推特上发出这个呼吁。如果拜登赢得白宫,一定会面临来自党内要求增加最高法院席位的计划。此前,拜登曾经表示,他将任命一个两党委员会,对最高法院和联邦司法机构提出改革建议。

很明显,在未来几个月和几年内,关于美国最高法院的政治斗争只会变得更加激烈,但很难说哪一方将从中受益。但要说共和党人会不会因此后悔,这也许只是他们已经看到的未来前景的一部分。

自由派的反击武器库:架空、设任期和扩充大法官人数

民主党人之所以放大了谈论扩充最高法院大法官人数的声音,是因为这是在当前框架最可行的思路:扩充只是打破一个惯例,但没有改变任何“祖宗成法”:美国宪法里没有任何对于大法官人数的规定。

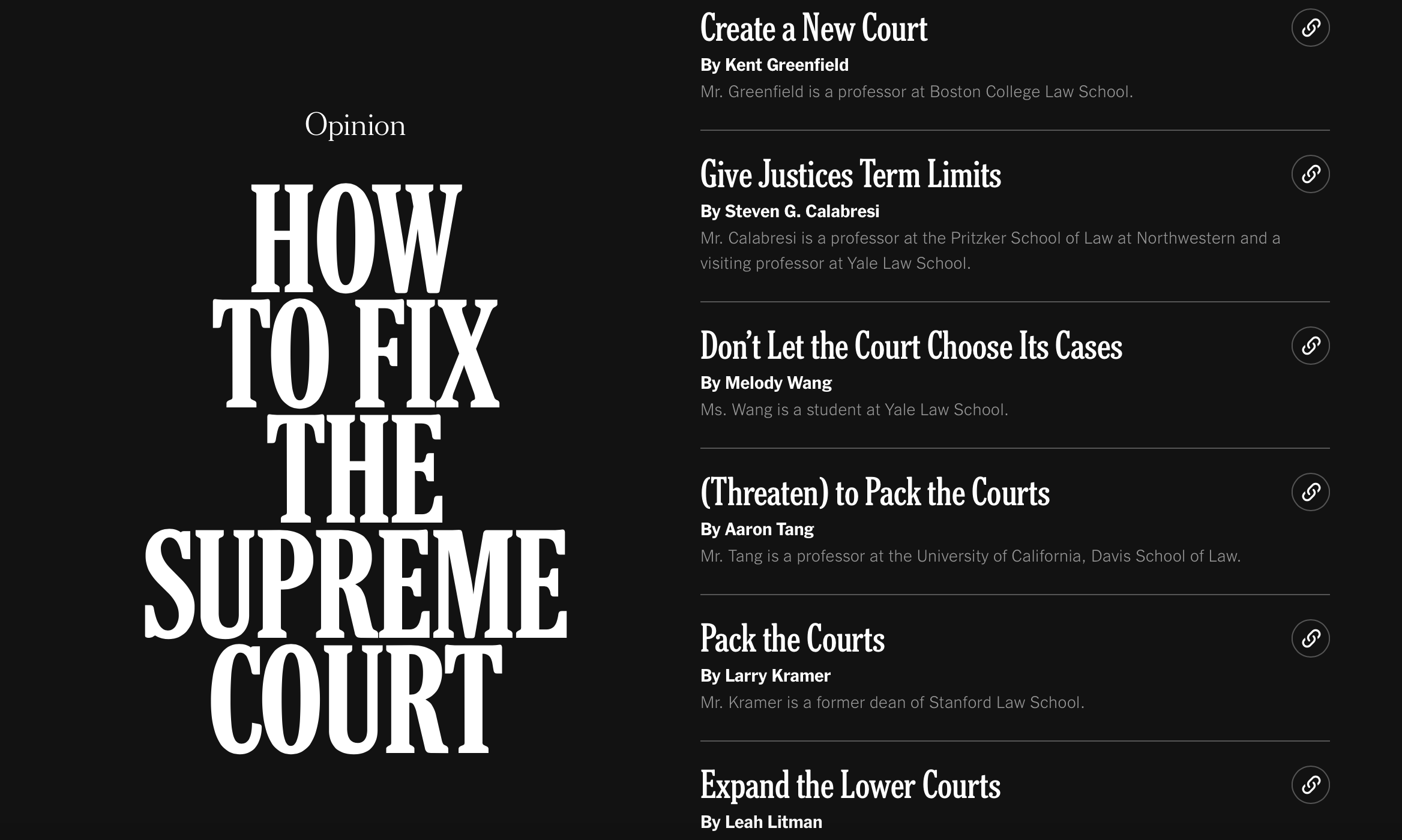

但这种讨论框架无疑还是自我设限的,《纽约时报》就在其“如何纠正最高法院”的专题中讨论了多种可能性,其中包括:

1.参考德国和法国在内的其他几十个国家,设立专门的宪法法院,从而把最高法院最具威胁性的一项权力拿走。

这个建议来自波士顿学院法学教授和法律基金研究学者肯特·格林菲尔德(Kent Greenfield)。他认为,美国的最高法院已经变得过于党派化和不平衡,无法相信它能决定当今最重要的问题。因此最好的办法就是将之架空。由专门的宪法法院来决定与宪法有关的问题。

他说,宪法法院的法官,应由一个两党委员会产生名单,然后由总统选择任命。

重要的是,宪法法院的法官任期是有限的,在任满之后,法官会回到原来的法院。而错开任期将保证每位总统都能得到几次任命宪法法院法官的机会。而不是像如今的美国这样全拼运气。

2.收回最高法院自行挑选案件的权力

这项建议来自耶鲁法学院的学生梅乐迪·王(Melody Wang),她提到,在美国成立最初的100多年里,最高法院必须审查诉讼当事人上诉的每一个案件。只有在1925年的《司法法》出台后,最高法院才开始对其备审案件进行广泛的自由裁量。

她说,美国国会可以授予最高法院这项权力,也可以将其收回。取消最高法院对备审案件的控制权,转而允许随机挑选的上诉法官小组来选择案件,将使最高法院脱离驾驶员的位置,从而抑制其过度自我表现的权力欲。

下级法院的合议庭可以确保议程设置的权力仍然分散。由于成员不断变化,他们不能追求意识形态的议程。

由随机的上诉小组作为把关人,也可以阻止机会主义的诉讼人在找到同情的法官组成时就强行通过改变,也可以阻止他们为迎合法官的特质而设计案件。随机小组反而会鼓励当事人提出具有广泛吸引力的合理法律论点,有助于促进法治。

3.给本是终身制的大法官设置任期

西北大学普利兹克法学院的法学教授史蒂文·G·卡拉布雷西(Steven G. Calabresi)提出,终身制赋予了美国最高法院太多的不可预测性,使得一些总统对最高法院的影响太大,而另一些总统的影响太小。

他提议的接近之道是,由共和党和民主党联合起来,支持一项宪法修正案,将最高法院的规模固定在目前的9名大法官身上,每名大法官的任期为18年,不可连任,交错进行,以便在总统四年任期的第一年和第三年空出一个席位。一任总统将保证获得两次任命;两任总统将获得四次任命。每两年一次的参议院会议将审议一个提名人。

按照这种方式,艾米-科尼-巴雷特的任期为18年。其他8名大法官将在修正案生效后抽签决定谁的任期为2年、4年、6年、8年、10年、12年、14年或16年。

这个方向无疑是有道理的,但是它涉及到修宪,并且要在现有的最高法院失衡状态下维持多年,所以可行性很低,甚至低于成立一个宪法法院。

4.扩充最高法院

斯坦福大学法学院的前任院长(2004–2012)、威廉和弗洛拉·休利特基金会的现任主席拉里·克雷默(Larry Kramer)认为,扩充最高法院可以粗暴地来,在民主党人控制白宫和参议院的时候一次塞两个或四个大法官进最高法院,但其实也可以比较精细地来:

比如说,2005年,康奈尔大学的法学教授罗杰·克拉姆顿(Roger Cramton)和杜克大学的保罗·卡林顿(Paul Carrington)就曾经提议每届国会增加一名新的大法官,由九名最新任命的大法官在法院的常规案例中裁决案件。其他法官将继续担任大法官,享受全额工资和任期,

克雷默认为,这是一个简单的解决方案,可在不违反宪法的情况下建立事实上的期限限制,减少任何一次任命的赌注,并确保案件不会由超出有效期限的法官决定。 它保护司法独立,对各方公平,同时减少了法院在意识形态上极端或与社会其他方面脱节的可能性。

加州大学戴维斯分校法学院教授亚伦·唐提出,当下的民主党人应该效法当年的富兰克林·罗斯福总统,威胁,但不真的扩充最高法院,由此一样能够修正最高法院一边倒的倾向。

此外,密歇根大学法学院的助理教授莉亚·里特曼说,考虑到大量案件从未有机会到达最高法院,因此改造联邦下级法院也很重要。

总而言之,除非民主党人在下周就要到来的大选中一无所得,否则必将有一长串的议题接踵而来,试图修复共和党在选前强行确认大法官带来的损害。

编译:吴十六