弗雷德里克·罗格瓦尔(Fredrik Logevall),是哈佛大学劳伦斯·D·贝尔弗国际事务教授和历史教授。他是《肯尼迪:1917-1956年美国世纪的成长》的作者。他在《外交事务》杂志上撰文,深入分析了一本有关美国著名外交家和历史学者乔治·凯南的传记,以及从冷战开始的教训。

我们这些在20世纪80年代末和90年代初从事美国外交史研究工作的人,都读过乔治·凯南的书。

尽管现代美国外交关系事务中还有其他重要人物,但乔治·凯南只有一个,他是“遏制战略之父”,后来成为美国政策的精明批评者和获奖的历史学家。

我们这些学人剖析了凯南1946年2月发出的著名的《长电报》,也就是他次年在本杂志(译注:指《外交事务》杂志)上发表的署名为 X 先生的文章(译注:《苏联行为的根源》),以及他1950年3月关于拉丁美洲的冗长而不加修饰的报告。

我们仔细阅读了他1951年出版的《美国大外交》(American Diplomacy)一书,该书是根据他在芝加哥大学的讲座编写的;他的回忆录则在1967年和1972年分两卷出版,其中第一卷获得了普利策奖和国家图书奖。我们还读了我们能够拿到的他写的任何其他出版物。

我认为不能跳过1956年出版的《俄罗斯离开战争》(Russia Leaves the War),因为这本书不仅获得了与他回忆录第一卷所获得的相同奖项,而且还获得了乔治·班克罗夫特奖和弗朗西斯·帕克曼奖。

我们还潜心研究了当时由前辈们接连推出的、关于凯南的四部重要研究,这些作品分别是由大卫·梅尔斯、沃尔特·希克森、安德斯·斯蒂芬森和威尔逊·米斯坎布尔完成的。

即使在那时,我们中的一些人也想知道:凯南对冷战初期美国外交政策的影响力,是否像许多分析家所认为的那样重要。我们认为,也许他应该被视为美国战略的设计师,而不是建筑师。或许最能说明问题的是:凯南为已经出现、可能还没有真的落实到位的外交政策方法提供了名字,即“遏制战略”,同时也提供了内涵和某种概念上的重点。

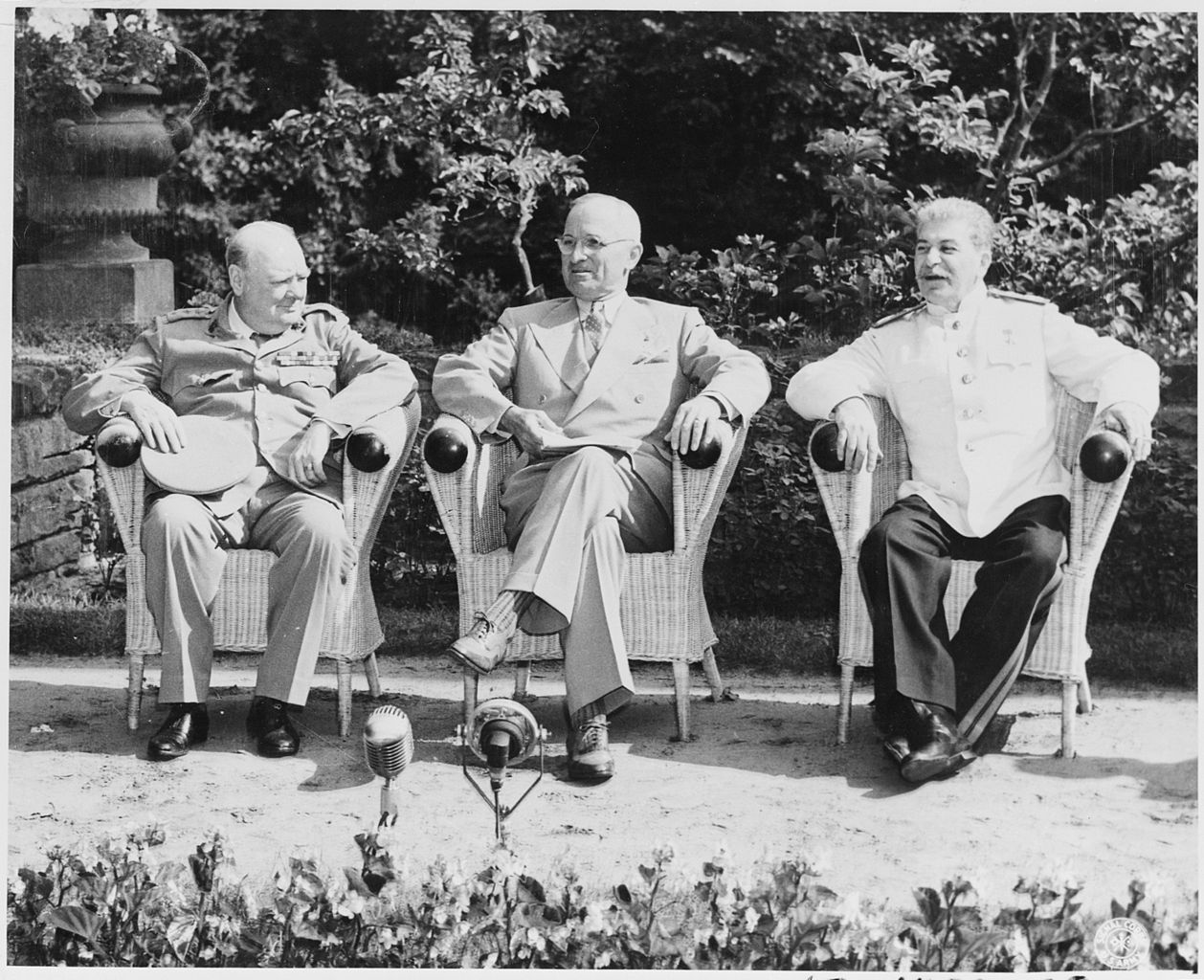

即使在1945年中的波茨坦会议上,这个时间节点毕竟远在长电报或X先生的文章发表之前,美国的外交官们就已经明白:约瑟夫·斯大林和他的副手们,打算支配由红军夺取的东欧和中欧地区。

美国官员们很确定,几乎无法阻挠这些计划,但他们发誓要抵制克里姆林宫领导人将影响力向西推动的任何努力。同样,也不允许苏联干涉日本,也不允许苏联控制伊朗或土耳其。这就是名副其实的遏制。

到了1946年初,当凯南在驻莫斯科的大使馆里写下长电报时,战时大联盟已经成为一个逐渐消失的记忆;那时,反苏已经成为美国内部政策审议的一个主要特征。

尽管如此,1946年的长电报和1947年的文章仍然是杰出的分析性文章,在很大程度上解释了美国官员如何看待战后世界以及美国在其中的地位。

凯南很快就开始与遏制政策保持距离,并声称他被严重误解了。这一政策在行动中被证明比他设想的、或自己想要的更为好战。

不过,这样的切割只是引起了人们的好奇。

在这个冷战的早期阶段,他对莫斯科的真实态度是否比他后来自己声称的更为鹰派?还是他在这些著作中只是一反常态地在措辞上宽松,暗示了他不自觉的鹰派态度?

现有的证据表明是前者,但我们暂且不做最终判断,等待凯南的个人文件,特别是他那跨越88年、长达八千多页的巨量日记的全面公开。

这些材料确实很丰富,随着约翰·刘易斯·加迪斯的授权传记出版(译注:《乔治·凯南:一位美国人的一生》George F. Kennan: An American Life),全世界都知道了这一点,这本传记横跨乔治·凯南人生中的三十年,于2011年出版,受到广泛好评,并获得普利策奖。

加迪斯有充分的机会接触到这些文件,并对其进行了广泛而精辟的利用。然后,在2014年,出版了《凯南日记》(The Kennan Diaries),这是一本768页的条目汇编,由历史学家弗兰克·科斯蒂廖拉(Frank Costigliola)精心挑选和注释。

学者们早就知道凯南多刺、复杂的个性和他古板忧郁的倾向,但这些日记将这些品质暴露无遗。呈现出的是一个具有强大智力天赋的人,敏感而骄傲,善于表达,情绪化,在现代世界中并不自在,容易自怜,对自己所认为的美国的道德堕落和猖獗的物质主义不屑一顾,并对妇女、移民和外国人有贬低的说法。

然而在一个关键方面,凯南的日记被证明是不露痕迹的。

像许多人一样,凯南在忙的时候写的日记比较少,1946年和1947年几乎没有任何有意义的内容。在这两年里,他写了两份文件,他的绝大部分影响力就靠这两份文件,他开始重新考虑关于苏联挑战的性质和美国的首选对策的基本假设。

而在整个1947年,可以说是冷战初期和凯南职业生涯的关键一年,《凯南日记》中只有一个条目:篇幅仅一页的韵文。对凯南历史重要性的任何严肃评估,必须以1940年代末这一时期为中心。他在超级大国竞争的初期对美国政策的影响有多深?他在什么时候以及为什么对所实行的遏制政策感到不满?就冷战而言,提出“两个凯南”的概念是否恰当?

现在,弗兰克·科斯蒂廖拉推出了全面的凯南传记。从凯南1904年出生在密尔沃基一个繁荣的中产阶级家庭,到2005年在新泽西州普林斯顿去世。这是一本引人入胜、技艺精湛、有时令人沮丧的书,其中一半以上的内容是关于这位外交官的青年和早期职业生涯。

科斯蒂廖拉对凯南日记的熟悉程度无人能及,尽管他并不回避引用日记中一些更不光彩的部分,但他的总体评价是值得我们共情的,尤其是对“第二个”凯南,那个谴责遏制措施军事化并推动美苏谈判的凯南。

科斯蒂廖拉写道,凯南为缓解冷战做出了辛勤的努力,在这方面是一个“基本无名的英雄”。

耐人寻味的是,正如科斯蒂廖拉所展示的、但本可以更充分展示的那样:凯南的这些努力在1940年代末就已经开始了,而当时超级大国的冲突还处于萌芽状态。凯南思想的这一转变在今天尤其具有共鸣性:在这个被许多分析家称为另一场冷战的早期阶段的时代,美俄关系处于深度冻结状态,中国扮演着自信的苏联的角色。

如果这个比喻是正确的,那么就值得一问:凯南的思想是如何变化的?当凯南的继任者为一个新的中美冷战时代制定政策时,凯南思想的转变是否为今日的美国外交家提供了教训?

我们在莫斯科的人

凯南很早就喜欢上了俄罗斯,部分原因是家庭关系。他祖父的表弟也叫乔治·凯南,是一位探险家,在19世纪末因写作了关于沙皇俄国的著作,以及对西伯利亚严酷刑法制度的介绍而获得了相当大的名声。

1925年从普林斯顿大学毕业后不久,年轻的凯南就加入了外交部门,并对俄国产生了兴趣;随着时间推移,这种兴趣变得越来越浓厚。科斯蒂廖拉写道:“凯南对俄罗斯的爱,他对某种神秘联系的追求,这种冲动部分源于他心理的伤害和孤独,可以追溯到他失去母亲的时候。这对政策产生了巨大影响。”

这确实是一个有内涵的句子,其中的说法似乎很难核实。但毫无疑问,凯南对革命前的沙皇俄国及其文化的热情是真实而持久的,一直伴随着他的一生。

在20世纪20年代末和30年代初,作为一名雄心勃勃的年轻国务院官员,凯南在德国、爱沙尼亚和拉脱维亚之间穿梭,努力学习俄语,并于1931至1933年在拉脱维亚里加的对苏监听站工作。随后,他在美国驻苏联大使馆,于多变的大使威廉·布利特(William Bullitt)的领导下,度过了一段紧张、兴奋、疲惫的时期。

科斯蒂廖拉发现这十年中间是凯南的形成期,他用了整整48页的篇幅讲述“1934年的疯狂”,又用同样的篇幅讲述了1935-37年,实际上是写了一本小书,为我们了解凯南的世界观增加了很多内容。因为这位外交官为了确立自己在国务院的首席苏联专家地位,而努力到了彻底筋疲力尽的程度。

凯南认为俄罗斯民族是一个热情而慷慨的民族,但他对马克思列宁主义意识形态却不屑一顾,甚至在当时就猜测俄国共产主义正走向最终的解体,因为这个体制无视个人表达、人类的精神和多样性。

关于西方资本主义,他几乎没有比对共产主义更好的言辞:他认为资本主义的特点是系统性的过度生产、粗俗的物质主义和破坏性的个人主义。他不喜欢也不信任他自己国家民主制度的“粗暴”,渴望由一个“聪明、坚定的少数人统治”。

二战期间,凯南先是担任美国驻德大使馆的首席行政官,1942年在华盛顿短暂任职后,担任美国驻里斯本外交使团的二把手。美国在这一使团上的最高代表伯特·菲什(Bert Fish)很少进入大使馆建筑内,这使得凯南不得不与葡萄牙总理安东尼奥·德奥利维拉·萨拉查(António de Oliveira Salazar)就亚速尔群岛的基地驻扎权进行谈判,凯南对萨拉查独裁但反共反纳粹的统治非常欣赏。

相比之下,他对美国总统富兰克林·罗斯福的战时外交政策越来越不满意。他反对总统要求德国和日本无条件投降,因为这排除了通过谈判解决问题的可能性。而他在1944年中期回到莫斯科大使馆后,他指责罗斯福认为美国能够确保与斯大林的长期合作是天真的。

科斯蒂廖拉认为:无论是当时还是后来,凯南其实都没有发现罗斯福潜在的现实主义和对权力政治的精明把握,因为他不断地将总统的公开声明误解为总统的私人真实观点。他忽略了尽管自己与总统有分歧,但他和罗斯福“在与苏联在欧洲建立独自的势力范围这一根本问题上,已经达成了一致。”

关于后来的冷战,科斯蒂廖拉明确表示:它没有必要发生,而且一旦爆发,也不需要像后来那样持续地那么久。这一论点没有书中所暗示的那么新颖,但作者肯定是正确的:“凯南的人生故事要求我们重新思考冷战,将其视为一个充满对话和外交可能性的时代,而不是我们看到的不可避免的一系列对抗和危机。”

因此更令人费解的是,科斯蒂廖拉对1945年秋天开始的美苏关系的急剧下滑没有给予关注,因为这两个超级大国在欧洲和中东的计划上发生了冲突。他顺便指出,凯南“没有意识到这一时期美国的舆论和政策对俄罗斯的转变有多么迅速”,但他没有对这一重要问题进行背景分析。

苏联占领伊朗而撕破脸没有被提及,读者也没有了解到华盛顿在1946年初决定放弃与莫斯科的核合作。如果凯南确实不知道美国的观点和政策,在这一年里发生了多么迅速的变化,那么这种无知又该如何解释呢?

X先生的文章标定了位置

科斯蒂廖拉注意到了凯南从1946年反对与克里姆林宫谈判的立场,到1948年主张谈判的立场的转变,这无疑是正确的。但人们想知道更多关于这种转变的情况。

科斯蒂廖拉对《长电报》和“X”先生的文章的介绍很有权威性,即使与加迪斯相比,也很简练,但人们希望有更多的背景。即使是在一本传记中,尤其是关于1947年,即后者刊载时。

凯南的文章没有讨论甚至没有提到那一年希腊和土耳其的危机;没有提到哈里·杜鲁门总统在国会联席会议上的讲话,他在讲话中要求为这两个国家提供4亿美元的援助,并阐述了后来被称为杜鲁门主义的原则和内容。根据该原则,美国承诺“支持那些自由人民,去抵抗企图征服他们的武装起来的少数派或外部压力”,以及1947年的《国家安全法》,这部立法与美国感知到的苏联威胁密切相关,并赋予总统极大的外交事务权力。

正如其他资料所显示的那样,凯南反对杜鲁门讲话中蕴含的扩张性,以及对政策的暗示。但他选择不修改 X 论文的基调,当时这篇文章仍在撰写中。文章强调了他自己对有限形式的遏制的渴望。

这篇文章于7月以“X先生”的笔名和《苏联行为的根源》为标题出现在本刊,被广泛视为系统地阐述了美国政府对与苏联关系的最新想法,因为作者提出:

虽然俄国整体而言敌视西方,但是它的实力弱,与西方国家的差距颇大;它在政策上的变通性很大;苏联内在的缺陷很可能造成自身最后的衰败。这些就足以给美国信心采取坚定的围堵策略。在任何一个点上,只要俄国人有侵犯世界和平与稳定的迹象,就以坚定不移的力量来反击。

在可预见的未来,凯南似乎在说,外交是浪费时间的。斯大林对西方的敌意是非理性的,美国的任何行动都无法向苏联证明其合理性,因此不能与克里姆林宫讲道理;不能指望谈判会缓解或消除敌意并结束美苏冲突。

他写道,苏联“狂热地致力于这样一个信念,即苏联与美国不可能有永久的和睦相处,如果要保证苏联的权力,最好而且必须破坏我们美国社会的内部和谐,破坏我们的传统生活方式,打破我们国家的国际权威。”

在1947年那个局势紧张的夏天,这一论断很可能没有引起《外交事务》杂志读者的注意。但并不是所有的机构都相信这一点。有影响力的专栏作家沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)在9月和10月在《纽约先驱论坛报》上发表了一系列惊人的14篇文章,对凯南的文章进行了抨击,这些文章在世界各地的政府办公室被解析。

这些文章随后被编入一本薄薄的书中,书名为《冷战》,这为超级大国的竞争起了一个沿用到现在的名字。李普曼对凯南的论点其实没有异议,即:除非面对美国的力量,否则苏联将扩大其影响力。

但在李普曼看来,苏联的威胁主要是政治的,而不是军事的。

此外,李普曼坚持认为,莫斯科的官员有真正的安全恐惧,而且主要是出于防御性的决心,以防止德国力量的重新崛起。因此,他们决心夺取东欧的控制权。

令李普曼痛心的是,凯南以及杜鲁门的白宫似乎对这一现实视而不见,对与克里姆林宫就共同关心的问题进行谈判的可能性视而不见。

正如他所写的:

外交史是敌对大国之间关系的历史,它们在政治上并不亲密,对共同目的的呼吁也没有反应。尽管如此,还是有一些解决方法,其中一些并不会持续很长时间,有些则是这样的。如果一个外交官认为敌对和不友好的大国无法达成和解,那就是忘记了外交的意义。如果世界全是由伙伴组成的,享有政治上的亲密关系,并对共同的呼吁作出回应,那么外交官就没有什么可做的了。

李普曼补充说:凯南所描述的遏制,有可能使华盛顿陷入保卫世界上随便一个遥远的、不重要的地区。在这些边缘地区的军事承诺可能会使美国财政破产,而且无论如何都对加强美国国家安全没有什么帮助。

为了打一场“冷战”,美国社会将变得军事化。

凯南被这一多管齐下、历时数周的攻击所刺痛,奇怪的是,科斯蒂廖拉并没有讨论这一问题。这位外交官钦佩李普曼的地位,认为他可能是华盛顿最强大的外交政策分析家,他感到受宠若惊的是,这位伟大的人物会用这么多篇幅介绍他写的东西。

不仅如此,他发现自己同意李普曼的大部分解释,包括关于莫斯科的防御性导向和美国战略家,需要区分核心和边缘地区的问题。

他在1948年4月给李普曼的一封未寄出的信中写道:“苏联人不想入侵任何人。”

他还补充说,他在 X 论文中的意图是让他们的美国同胞们意识到,他们面临着一个复杂的外交的漫长时期,政治技巧将占据主导地位。他向李普曼保证,一旦西欧得到巩固,就可以在新的条件下进行谈判。

在此后的几个月里,那时刚刚成为国务院新成立的政策规划办公室主任的凯南,开始谴责遏制政策的军事化和杜鲁门的苏联政策中对外交的明显放弃。他推动了与克里姆林宫的谈判,就像李普曼早些时候所做的那样。凯南的影响力逐渐减弱,于1950年离开政府,1952年返回莫斯科担任任期短暂的大使,后来在约翰·F·肯尼迪总统的领导下,担任了时间更长一点的驻南斯拉夫大使。

离开舞台

作为一名历史学家和公共知识分子,乔治·凯南从普林斯顿高级研究所的高起点,开始了他的第二段职业生涯。这段生涯将持续半个世纪。科斯蒂廖拉在描述这一部分时一直很吸引人,即使他对凯南的著作和政策分析不感兴趣,而对凯南与现代社会日益加深的疏离感以及他为策划自己的遗产所做的艰苦努力更感兴趣。

读者在《美国大外交》中几乎一无所获,这本书是凯南对他所称的美国外交政策的“法律道德主义”方法的重要现实主义批判,甚或对自己两卷回忆录的批判。其中第一卷必定被视为现代经典。

科斯蒂廖拉对凯南关于美国在越南的军事干预的分析说得很少,凯南在1965-66年没有科斯蒂廖拉暗示的那么鸽派,但对凯南所厌恶美国大学生抗议者反对战争的情况说得太多,用凯南自己的话说,反战的大学生有着“挑衅性的衣衫和发型”。

正如这本书其他地方一样,如果能有更多的内容就更好了。例如,读者应该更多地了解这位外交家兼历史学家对20世纪60年代初肯尼迪统治下的柏林和古巴危机的看法,或者了解他如何解释1979-80年吉米·卡特统治下的两个超级大国紧张局势的严重恶化。

随着岁月的流逝,凯南越来越感到自己没有被重视。别管那些文学奖和其他荣誉,也不管老布什总统1989年颁发给他的总统自由勋章。在更多的日子里,他是一个卡桑德拉,对世界的状况和他在其中的地位感到绝望,担心他将如何被记住。

译注:卡桑德拉为希腊、罗马神话中特洛伊的公主,阿波罗的祭司。因神蛇以舌为她洗耳或阿波罗的赐予而有预言能力,又因抗拒阿波罗,预言不被人相信。所以在西方文化中,代表不被听信的先知。

他很高兴能得到加迪斯这位杰出的年轻历史学家作为他的传记作者,但他也越来越担心,特别是当加迪斯显然不同意凯南对美国总体冷战政策,特别是罗纳德·里根总统领导下的核战略所做出的低评价。

凯南的另一个担心是:加迪斯会因为其他承诺而分心,无法及时完成工作,从而使所谓能力较差的传记作者后来居上,凯南称他们为“不合格的笔”。

即使是1991年的苏联解体,也没有给凯南带来什么欢快。

半个世纪以来,他一直预言这一天的到来,但人们几乎找不到凯南为此公开或私下幸灾乐祸的证据,他只是对冷战持续如此之久感到沮丧,担心华盛顿支持北约向前苏联势力范围内扩张,有可能激起俄罗斯的民族主义和军国主义。

凯南担心,美国力量的进一步延伸结果可能是另一场冷战。

2002年秋天,在98岁高龄时,他抨击了他所看到的乔治·布什政府不顾一切地匆忙进入伊拉克战争。他告诉媒体,美国对外关系的历史表明,尽管“我们可能以某些东西为目的开始一场战争……但最后会发现自己在为完全不同的东西而战,而这些东西是你以前从未想过的。”

令他失望的是,美国政府在萨达姆·侯赛因倒台后似乎对伊拉克没有任何计划,而且他对伊拉克所谓的大规模毁灭性武器的证据表示怀疑。他认为,就这个问题而言,如果事实证明萨达姆确实拥有这些武器,或很快就会获得这些武器,那么这个问题实质上也只是一个区域性问题,而不是美国的问题。

与此同时,凯南谴责了他所认为的工业化和城市化的弊端,并呼吁恢复“人与自然之间的适当关系”。在这个过程中,科斯蒂廖拉令人信服地认为,凯南成为了早期的、有预见性的环保倡导者。

同时,他的反现代主义也显示出倒退的一面,因为他对女权主义、同性恋权利以及他的国家日益增长的民族和种族多样性持怀疑态度。

凯南曾暗示,也许只有犹太人、中国人和“黑人”会保持他们的种族独特性,从而利用他们的力量来“征服和支配”美国国家的其他地区。科斯蒂廖拉尖锐地评论道:“凯南有足够的意识,将这种种族主义的胡言乱语限制在他的日记和餐桌上,在那里只有他的成年子女会感到不安。”

同时,凯南长期以来对民主持怀疑态度,没有显示出任何减弱的迹象。

他在1984年抱怨说:“‘人民’根本不知道什么对他们有好处。由他们自己决定,他们会(而且只会)简单地冲进一场最终的、完全灾难性的、完全没有必要的核战争。即使他们以某种方式设法避免这一结果,他们也会完成对环境的破坏,就像他们现在热衷于做的那样。”

在他1993年出版的《围着峭壁山》一书中,凯南对困扰美国现代生活的所有问题进行了忧郁的反思,他呼吁建立一个由九名成员组成的“国务委员会”,这是一个由总统选择的非选举机构,负责就紧迫的中长期政策问题向他提供建议,不受人民群众的干扰。这个想法充其量是半生不熟的。

美国的民主在本质上是一个混乱的、分裂的、多元化的事业,在相互让步的基础上进行艰苦的讨价还价,并有嘈杂的利益集团争夺影响力,凯南从未完全掌握这一民主的本质。

凯南所理解的是外交和国策。在这个领域,他的著作,不管是已发表的还是未发表的,不管是历史的还是同时代的,都因其逻辑性、复杂性和流畅性而脱颖而出。

他的观点并不总是一致的;他有一些错误的地方。但作为冷战时期及以后美国外交政策军事化的批评者,凯南罕有可匹敌者。

因为他所掌握的现实,在他去世后的近20年里,丝毫没有失去其效力。那就是关于权力的局限性,关于在战争中肯定会出现意想不到的后果,关于与对手进行善意的外交以促进美国战略利益的极端重要性。可以说,理解美国权力在过去一个世纪的增长和投射,以及在这个世纪的正确使用,意味着理解这种“世界之间的生活”(即本书书名,a Life between Wolds)。