文|忘年 地球知识局

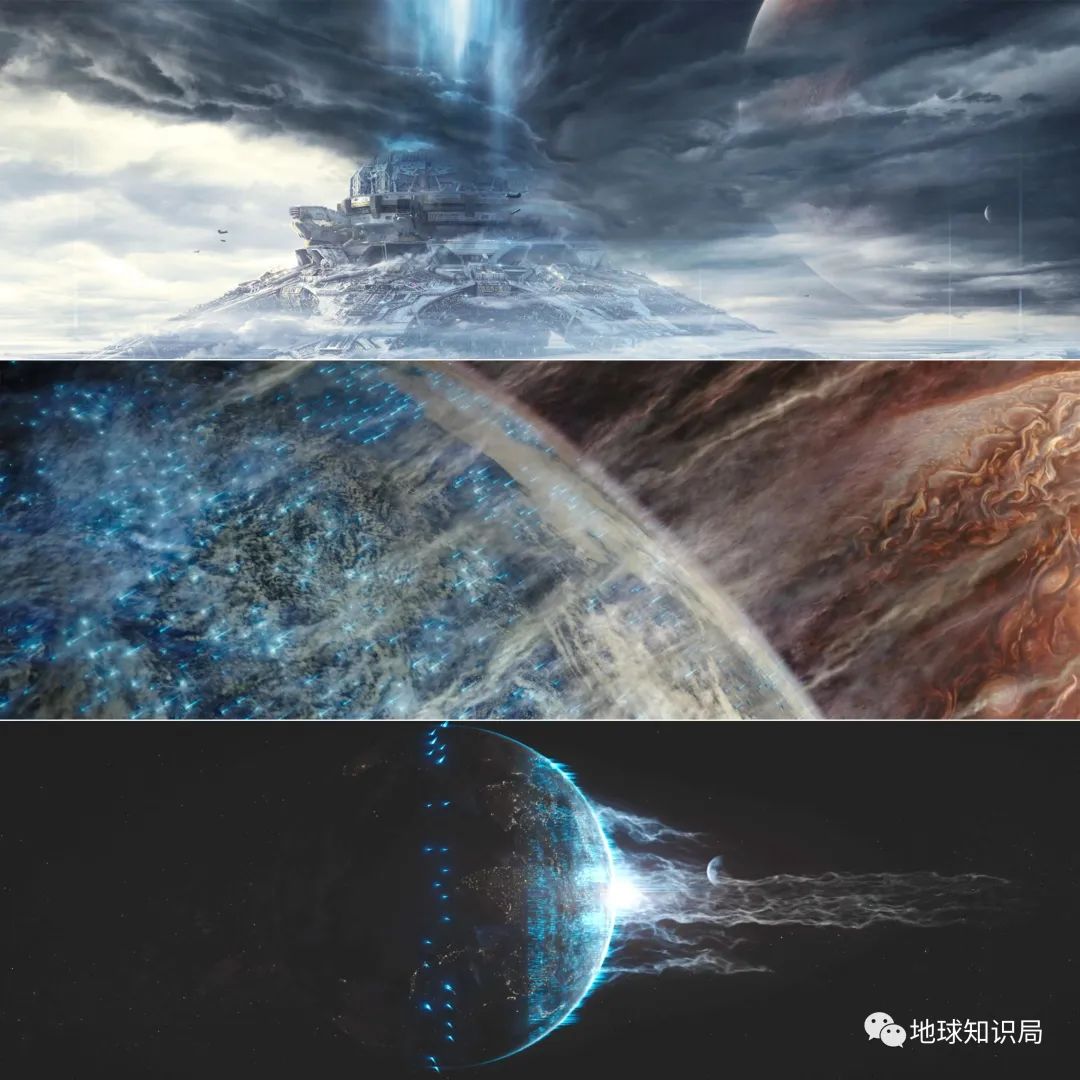

大年初一,《流浪地球2》强势归来。太阳因为“氦闪”面临毁灭危机,人类不得不建造行星发动机,带着地球逃离太阳引力,寻找新的家园。

看完电影后,或许有人担心太阳突然“氦闪”。事实上,“氦闪”是恒星步入“更年期”的一种现象,而我们的太阳还处于壮年,至少50亿年内不会“氦闪”,大家不必过于担心,该吃吃该喝喝。

太阳为什么会“氦闪”?它真的会毁灭地球吗?答案蕴藏在太阳的演化历史中。

当我们回顾恒星波澜壮阔的生命史,就会发现:恒星的一生,自始至终都是一部不断试图挣脱万有引力掌控的抗争史。

缘起:一颗恒星的诞生

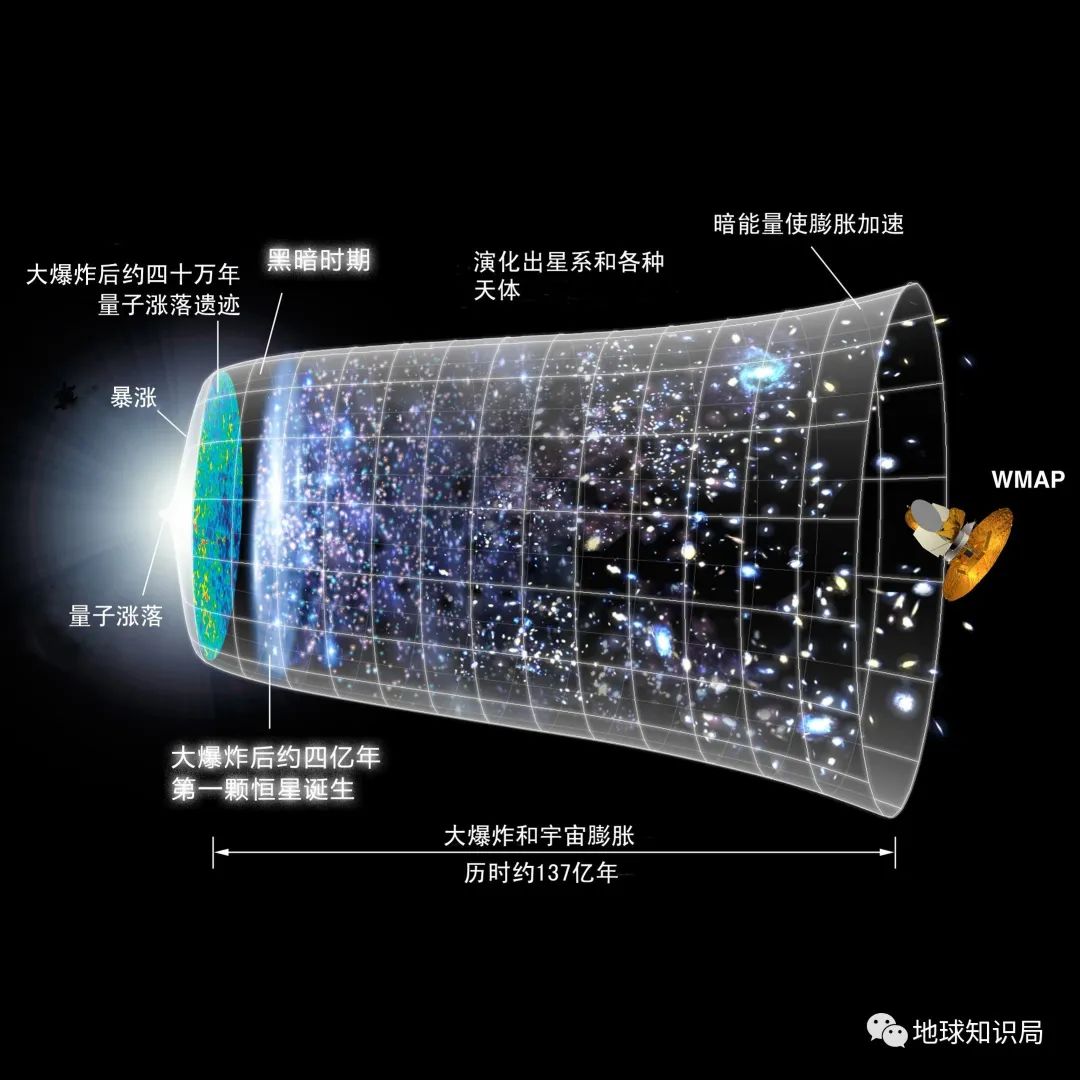

138亿年前,我们生活的时间和空间创生于一次“宇宙大爆炸”。在“大爆炸”之后约3分钟内,从真空量子涨落中产生的基本粒子结合成质子、中子,并进一步合成了约75%的氢、25%的氦和极少量的锂、铍。

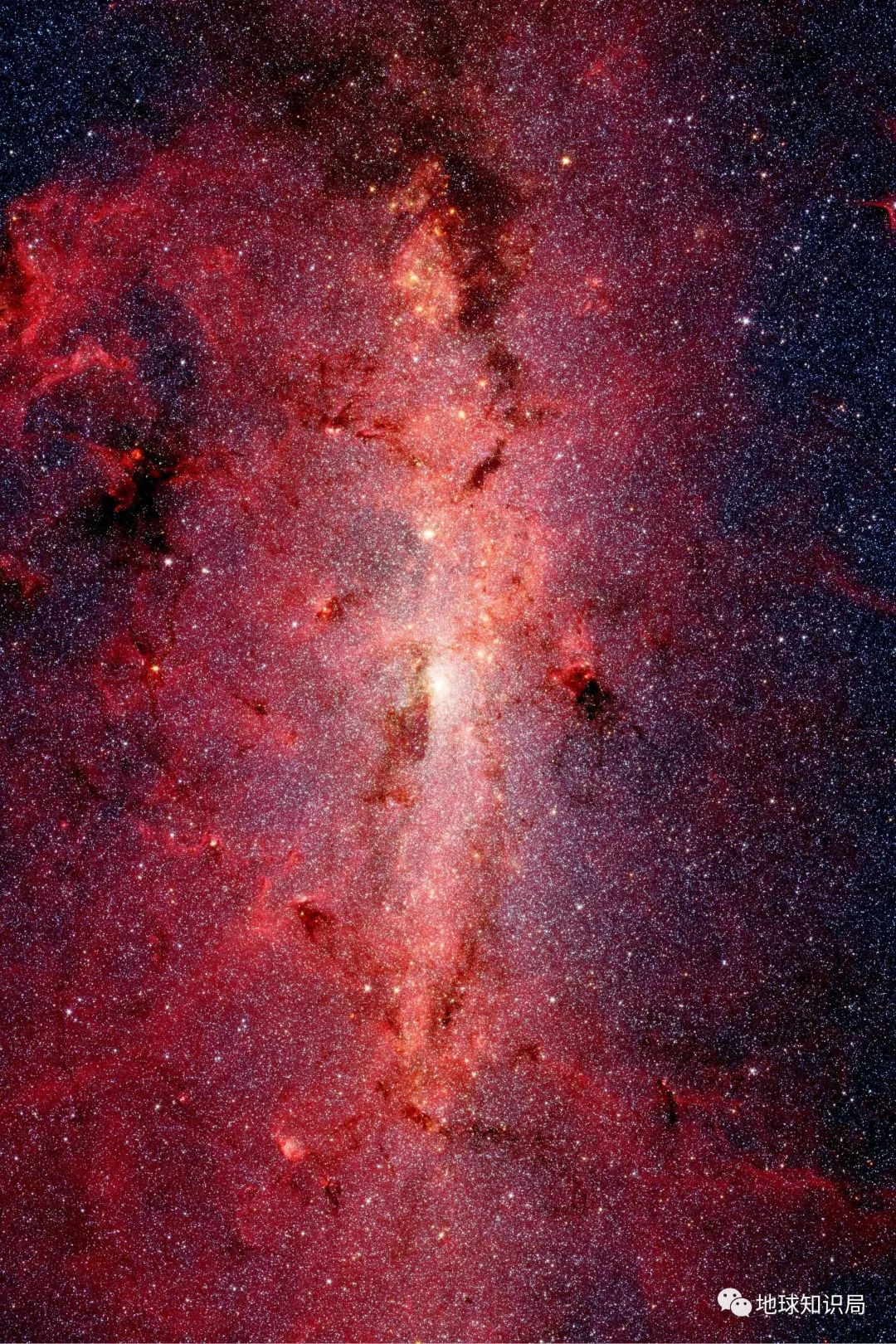

早期的宇宙,就是这样一片由大量氢和少量氦组成的黑暗的混沌之海,直到第一代恒星从中孕育出来,发出第一缕光。其中,万有引力是诱发这个过程最重要的肇因。

宇宙的混沌之海并非绝对均匀和死寂,在引力的作用下,微小的扰动被慢慢放大,稀疏的地方越来越稀疏,密集的地方越来越密集,逐渐形成了一块块原始的“物质云”。

根据金斯引力不稳定性理论,满足某些条件的云团将继续向中心聚集,进而快速塌缩,形成“原恒星”。

引力导致的塌缩不会一直继续下去。受引力压缩到一定程度的云团愈来愈试图靠自身的压力与之抗衡,却仍然不得不缓慢收缩。但此时,原恒星内部已变得不透明,在星核中,更强大的能源正在默默孕育。

原恒星缓慢收缩过程释放的引力势能,使其中心温度不断升高,10万度、100万度……直到某一刻,在质量足够大的云团中心,温度达到约800万度,氢原子核克服质子之间的库仑斥力结合到一起,由氢聚变为氦的热核反应开始了!

氢核聚变点燃标志着一颗恒星正式形成。从这一刻起,星体将依靠自身的热核反应向外发光发热。

更重要的是,热核聚变使恒星第一次拥有了持续抗衡万有引力的能量,并与之形成一种稳定的“负反馈”机制:若核聚变太强,会使恒星克服引力膨胀,从而降低温度,核反应减弱;反之,若引力战胜了核聚变,使恒星压缩,又会导致温度上升,提高核反应效率。

直到恒星中心的氢燃烧完之前,这一平衡将一直保持,使恒星具有稳定的光度。

氦闪:轰轰烈烈,默默无闻

根据恒星质量(能源储备)与光度(发光功率)的关系,越大的恒星将越快地烧完内部的氢元素。

在那之前,氦能否接过这一重任成了维持恒星生命的希望。但相比于氢,让包含两个质子的氦核克服斥力发生聚变更为困难,氦的燃烧需要等待更高的温度和密度。

随着氢燃烧生成的氦不断积累,形成了一个中心氦核和外层氢继续燃烧的壳层。同原恒星一样,氦核将逐渐无法抵抗自身的引力而向内坍缩。

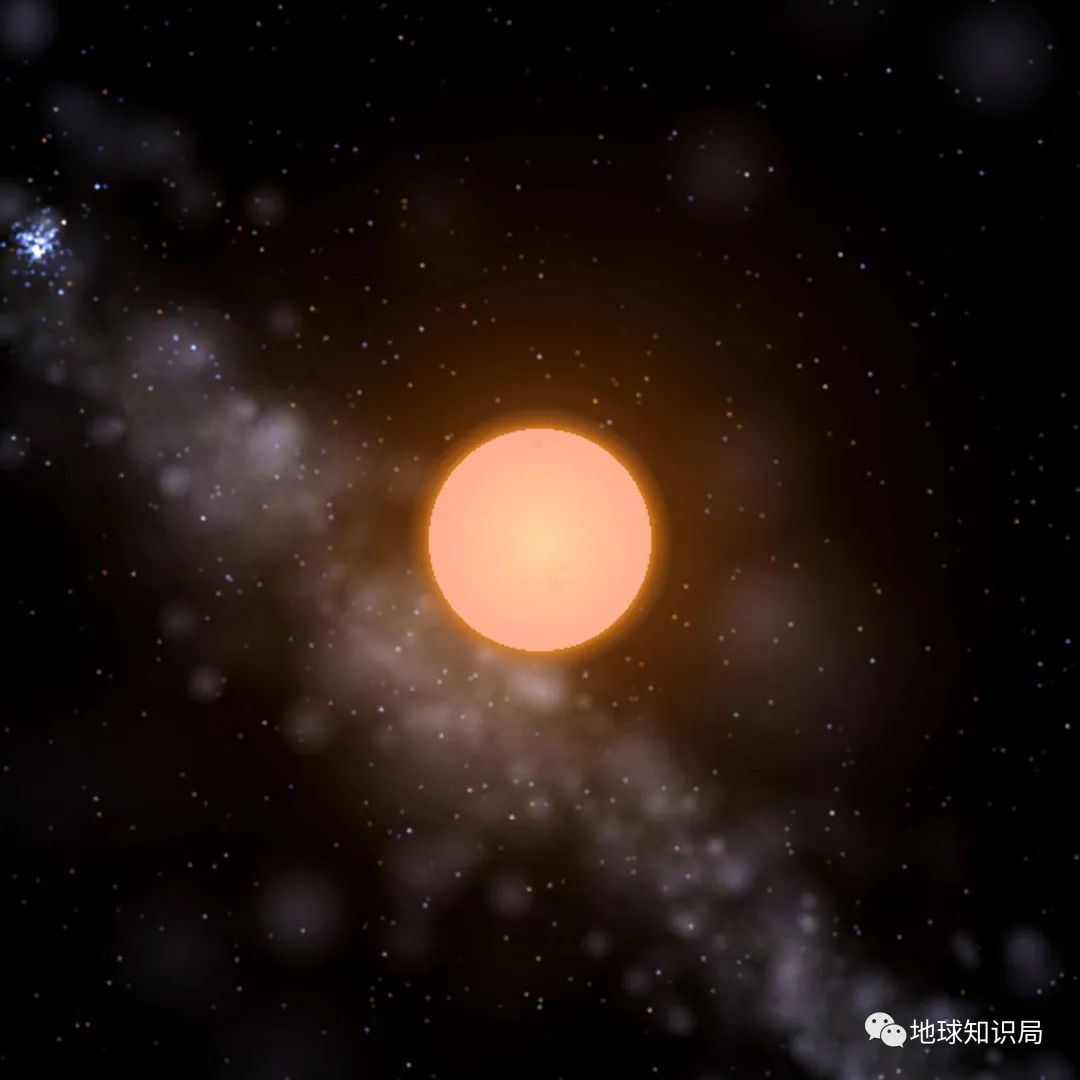

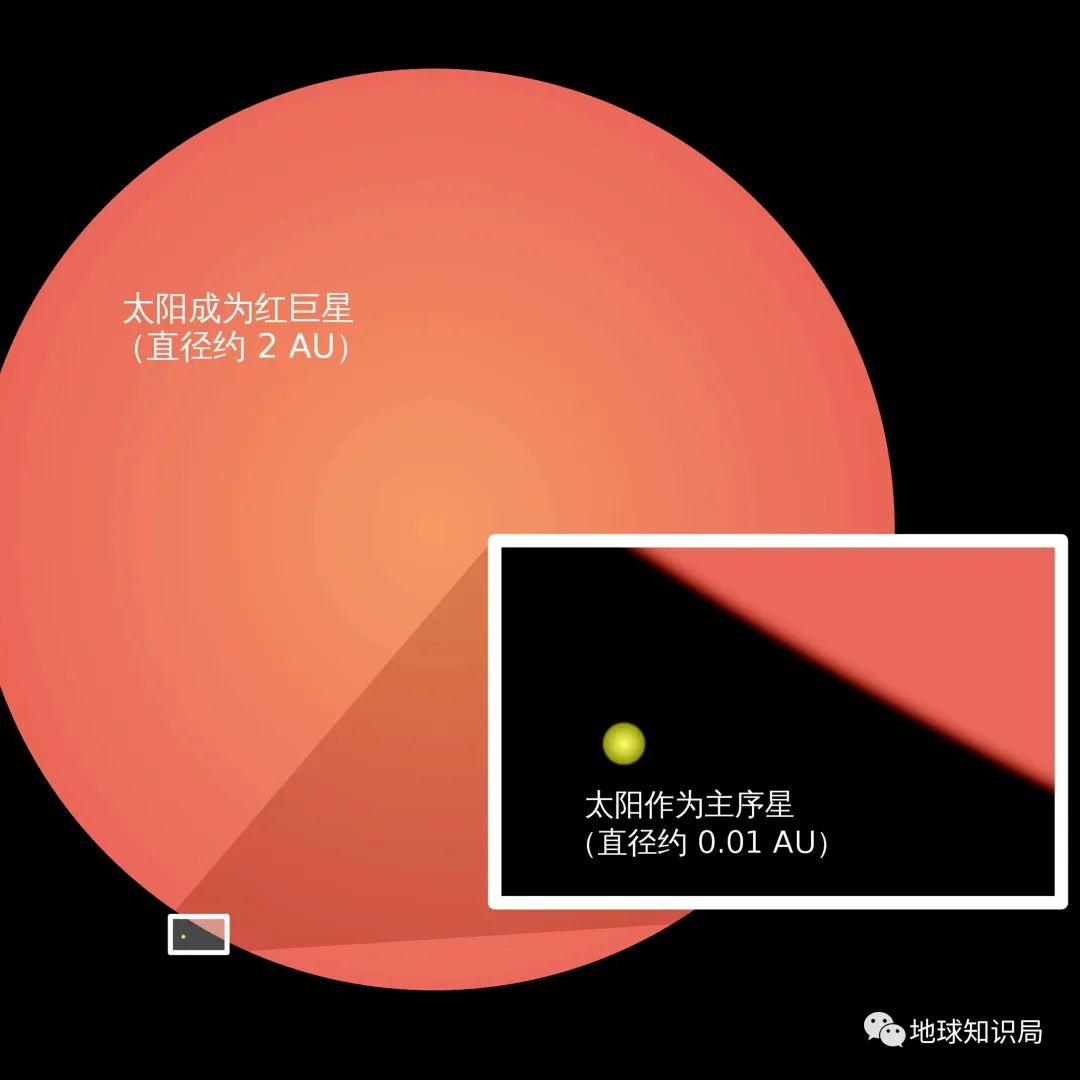

这一过程释放的引力能,一部分转化为热辐射能,注入到恒星外层,像“吹气球”一样,使恒星剧烈膨胀,而温度降低,颜色变红,这就是红巨星。

对于太阳来说,这个过程将在约50亿年后到来。到那时,膨胀的太阳半径将直逼地球轨道。如果人类文明仍然存在,类似“流浪地球”的计划将不得不成为现实。

如果恒星中心的氦能够积累到约0.45倍太阳质量的临界值,其核心温度达到约1亿度,氦进一步聚变为重核的反应终于启动。

但这时,恒星内部的密度也达到了前所未有的大小,来自量子世界的神秘力量即将介入这场与引力拉锯的游戏中,为这一发生在恒星内部的角力增加新的不确定性。

在量子力学中,微观粒子根据自旋数被分为两类:自旋为整数的玻色子(如光子)和自旋为半整数的费米子(如电子、中子)。

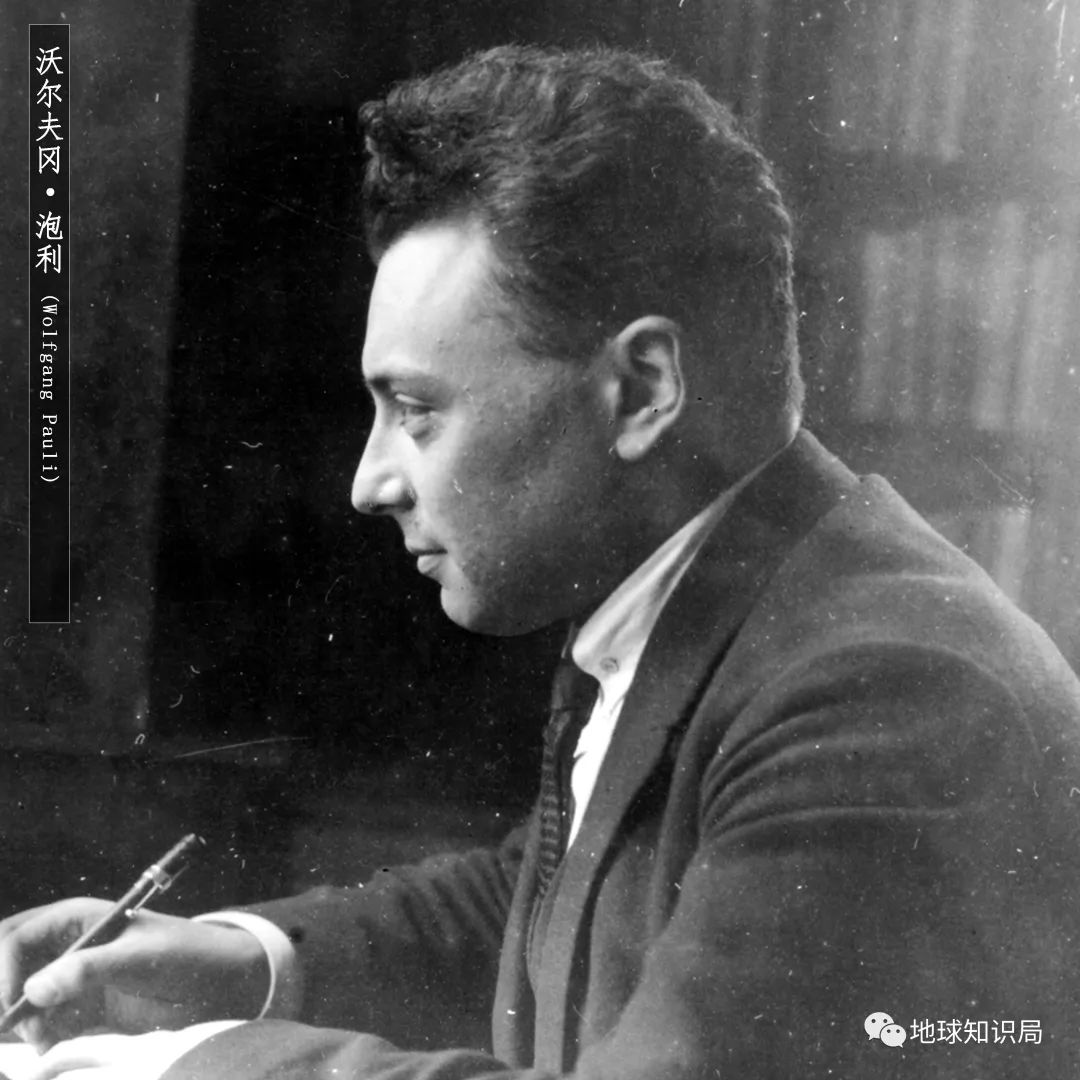

而费米子存在著名的泡利不相容原理,即在同一个微观量子态下,不可能容纳两个相同的费米子。

于是,在密度足够高而温度相对低的环境中,低能量的量子态被很快挤满,其他粒子迫于这一规则不得不相互排斥,居于更高能量的状态,这一效应导致的压力称作“简并压”。

50亿年后,当我们的太阳演化至氦被点燃的阶段,中心的电子已然处于简并状态。此时,氦核的电子简并压取代一般的热压力,成为抵抗万有引力的“主力”。但量子简并压的独特之处在于,它的大小与温度无关。

在这种情况下,前面提到的热核聚变与引力的微妙平衡不复存在——当氦核聚变点燃,核心温度升高,发生绝热膨胀,但简并压力并不随之减小。于是,负反馈变成了正反馈,氦核聚变在更高的温度下加速进行……

于是,被称为“氦闪”的爆炸式能量释放瞬间开启。

所幸的是,当温度继续升高,电子将脱离简并状态,普通的热压力随即重新成为主导,温度、压强、热核反应与引力之间的平衡很快再次恢复。因此,“氦闪”往往只会持续几分钟甚至几秒钟,便宣告结束。

并且,由于“氦闪”发生在恒星的核心处,恒星内部的不透明性决定了这一剧烈的物理过程不会波及到恒星外围。这只能算作一场借助量子的奇特力量在恒星内部发起但又很快平息的“起义”。身处外界的我们,实际上难以直接观测到,也难以知晓恒星内部发生“氦闪”的信息。

与《流浪地球》中所描述的不同,我们无需担心太阳“氦闪”对人类造成灾难性的影响,真正的问题却是:我们必须在太阳成为红巨星之前就带着地球逃离现在的轨道。

终极闪耀:

困住我的,都将使我更强大

计算表明,对于质量达到太阳的2.3倍以上的恒星,其中心在氦核聚变点燃时,就已经不处于简并状态,氦核将跳过“氦闪”直接开始平稳地燃烧。氦燃烧的产物是碳和氧。

此时,恒星由外向内同时存在氢和氦两个各自燃烧的壳层,而最中心处逐渐形成由碳和氧组成的星核。碳氧核再次收缩与“双壳层燃烧”产生的能量,使恒星表面挣脱引力束缚再次膨胀,成为红超巨星。

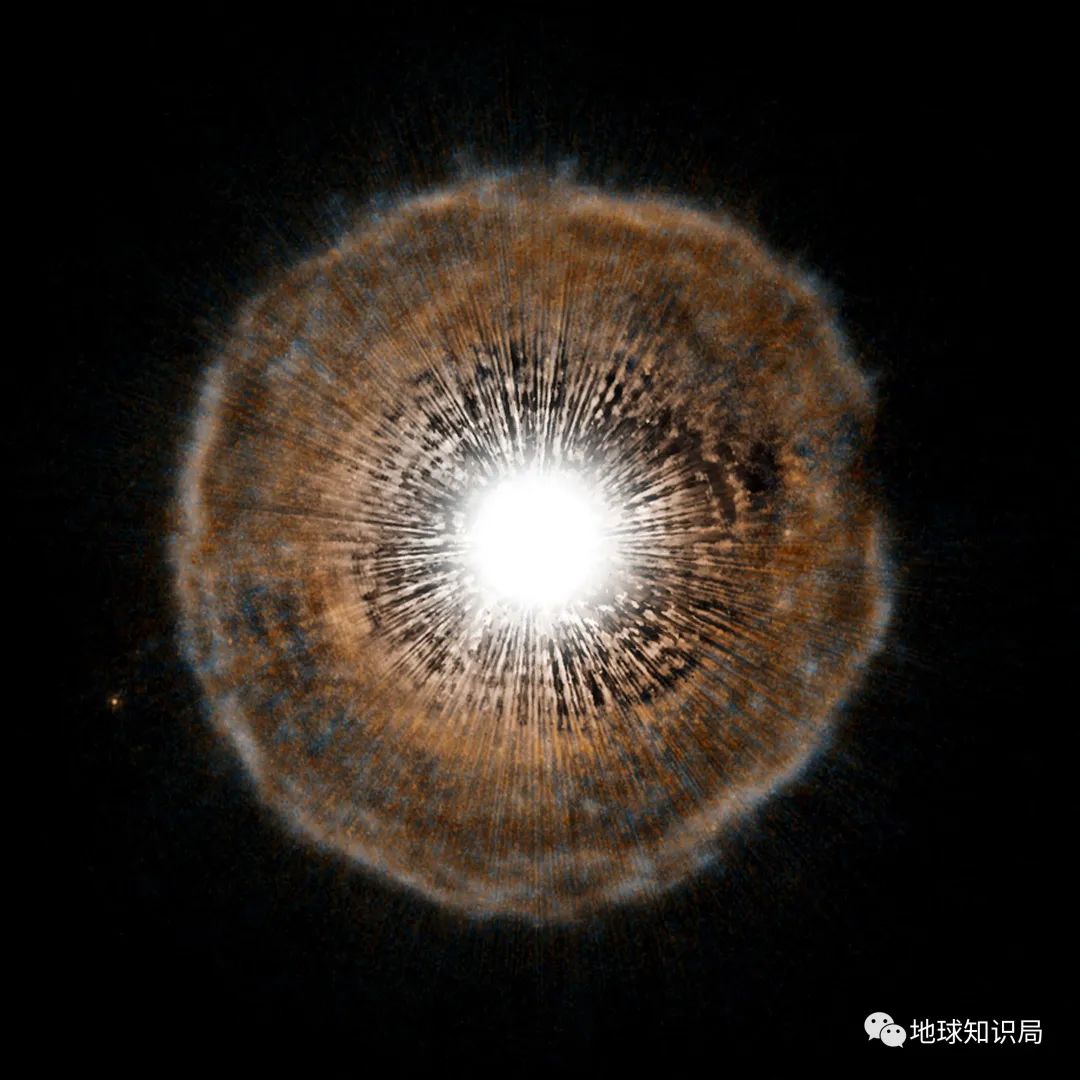

这时的恒星外层已然激荡不安,物质对流剧烈,甚至被强大的星风直接吹到太空中,形成行星状星云。

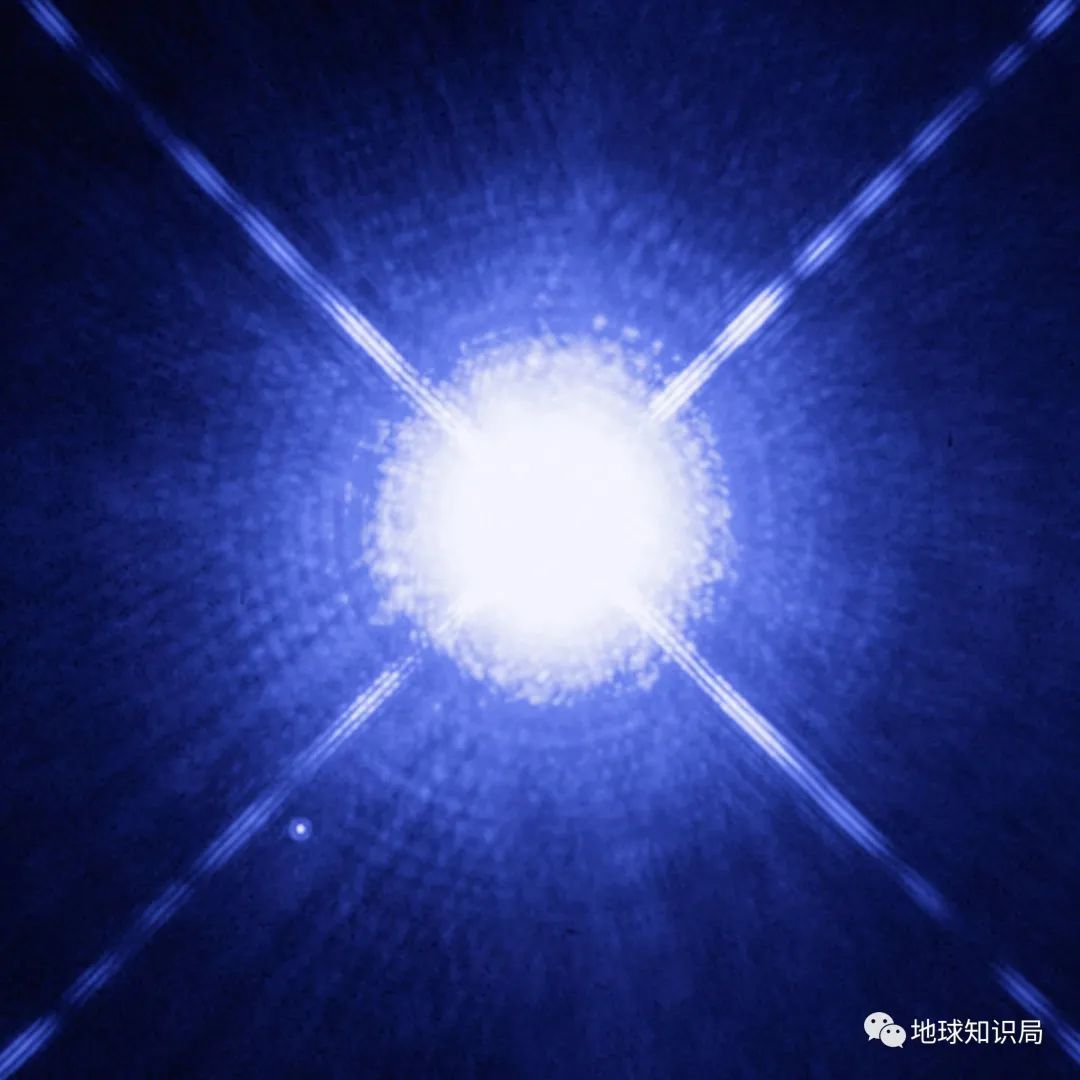

而中心碳氧星核的命运,即将迎来最后的审判。如果恒星的质量不够大,碳氧核的进一步聚变无法发生。它将留在原地,成为一颗碳氧白矮星。

如果碳氧核再大一些,或者碰巧从附近存在的某颗伴星吸积到更多的质量,达到钱德拉塞卡极限(约1.4倍太阳质量),核反应将再次触发。

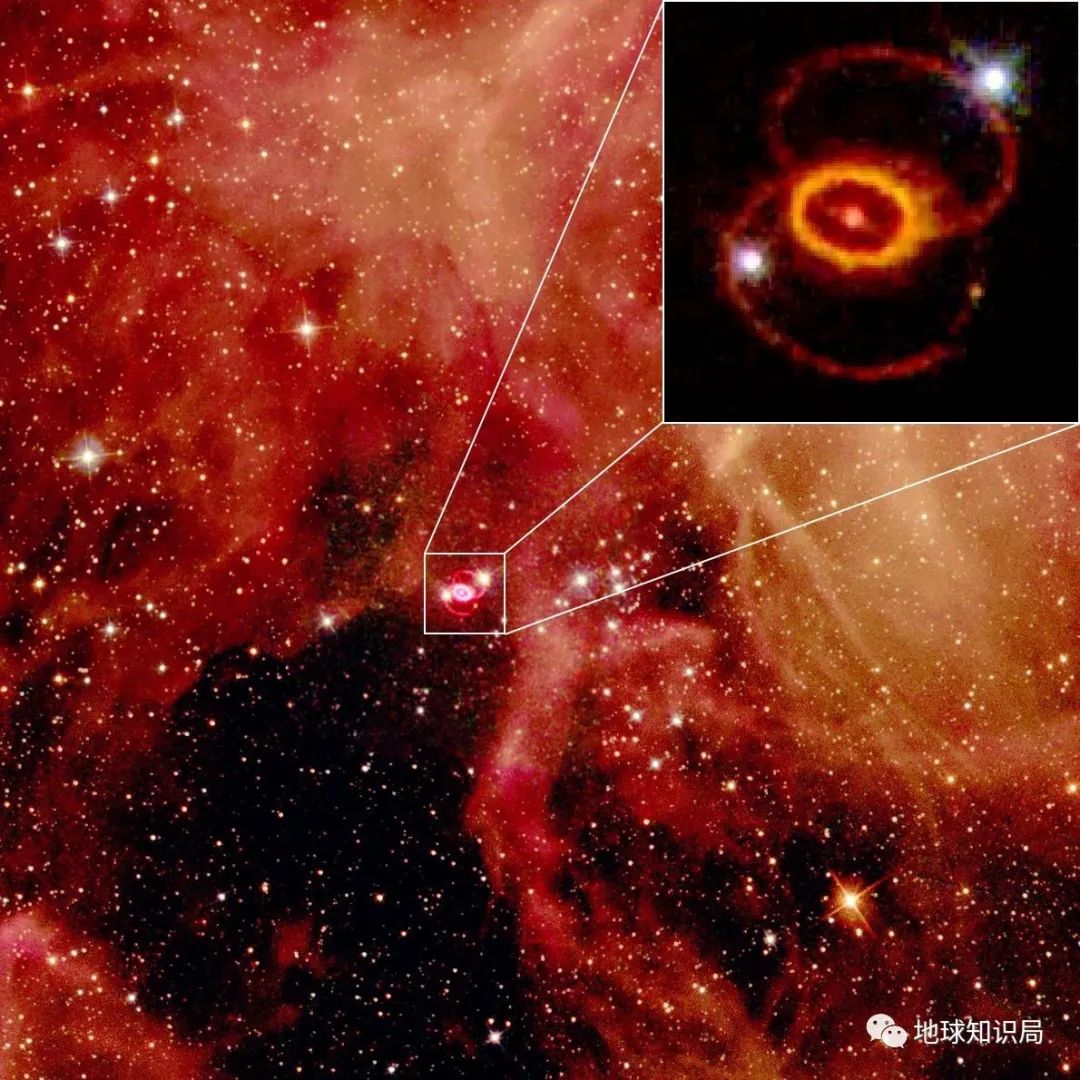

但此时,电子简并压再次出现。简并状态的碳氧核爆炸比“氦闪”更为剧烈,顷刻间玉石俱焚。碳和氧在高温高压下被熔炼为更重的元素,又立即随着爆炸被抛撒至太空中。星核以粉身碎骨的代价,彻底摆脱引力的桎梏,释放出最后的光和热。这就是Ia型超新星。

如果恒星的质量是太阳的8倍以上,碳氧核脱离电子简并,此时中心温度已达10亿度,碳与氧稳步燃烧,依次合成更重的元素,直到铁。

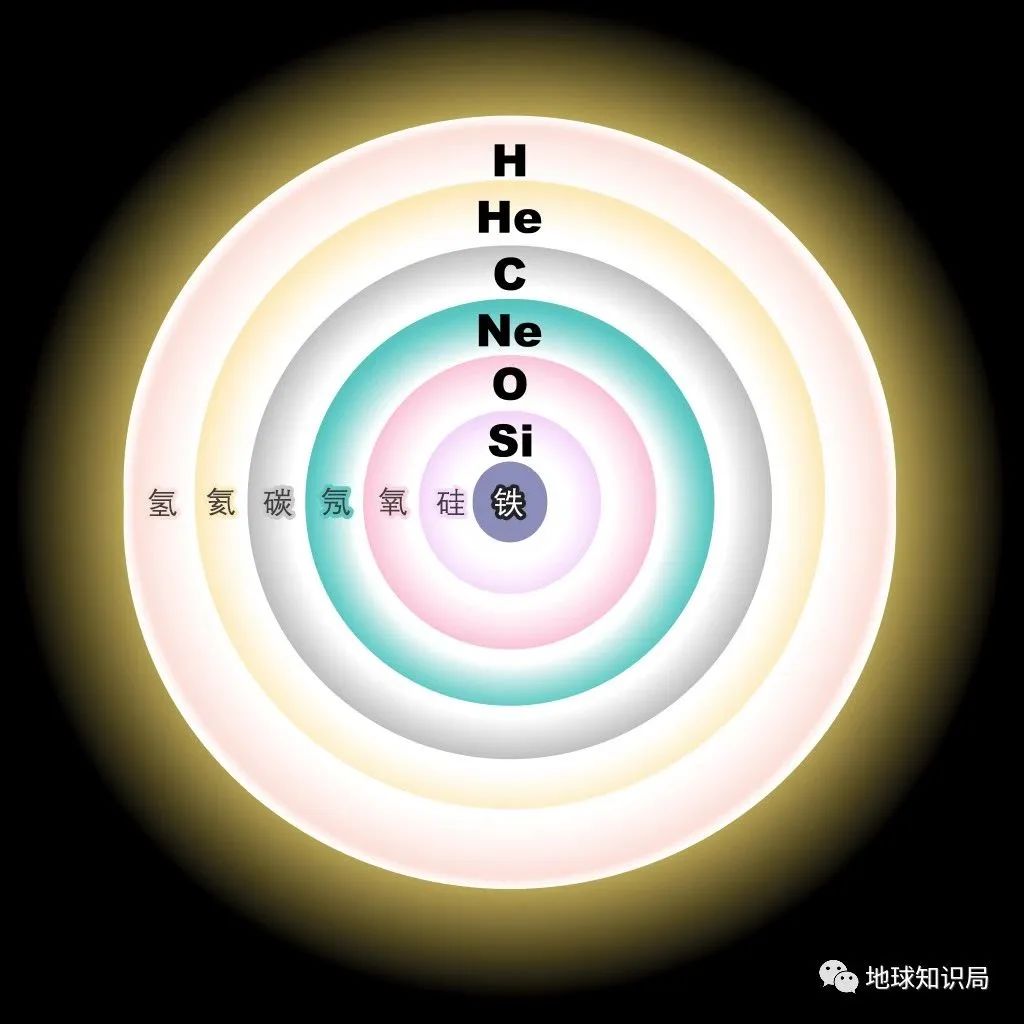

因为铁的比结合能最高,正常的核聚变到此停止。如果我们此时从恒星表面出发向内漫游,我们能依次看到像洋葱一样的由氢、氦、碳、氖、氧、镁、硅等元素组成的壳层,最终,到达一个高密度的铁核。

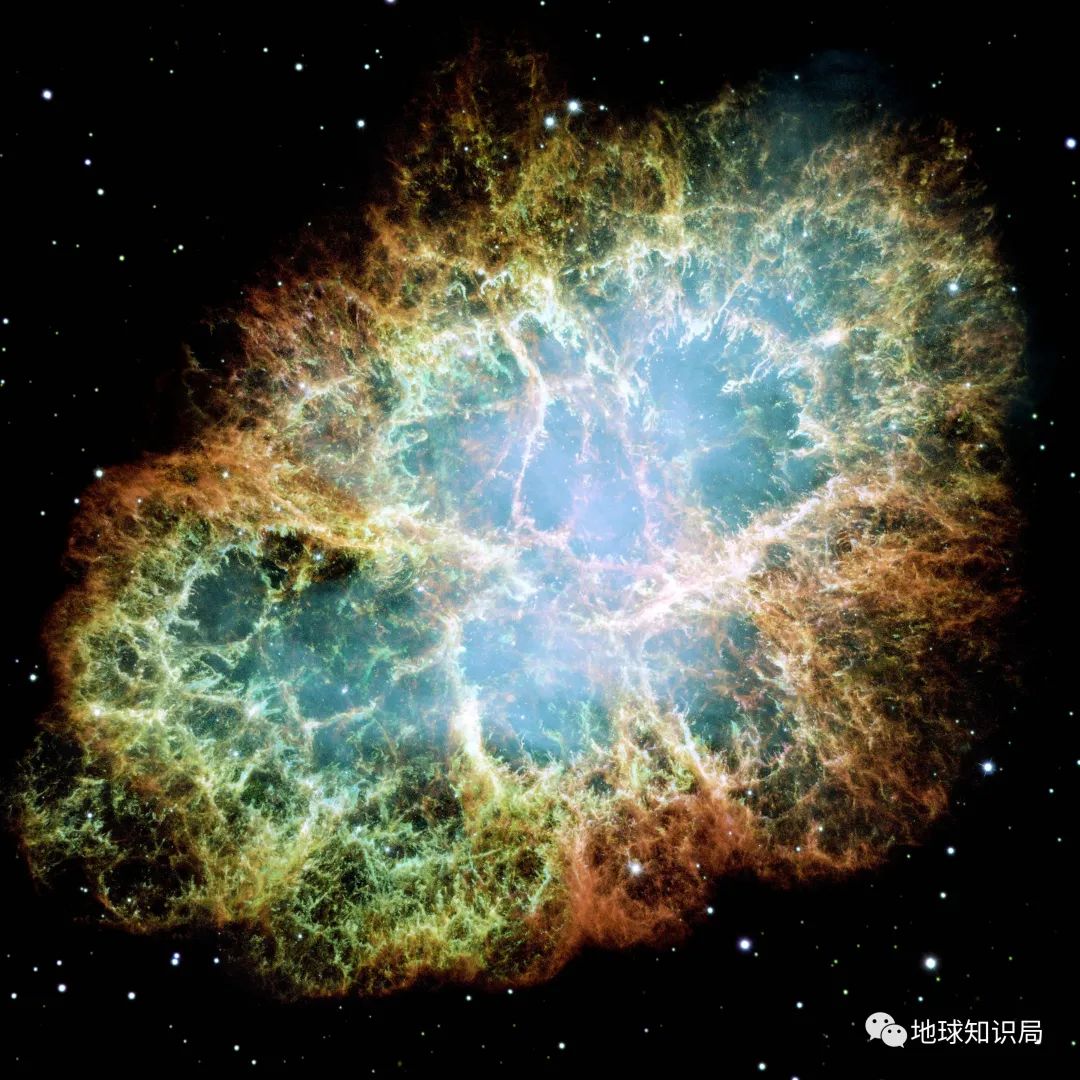

由于核聚变止步,最后一次引力塌缩无可避免。铁核的塌缩将引爆整个恒星内核,并锻造出比铁更重的元素。这个过程中,还有大量的中微子被释放出来。这类大质量恒星的爆发也称为核坍缩型超新星。

最后,受到极致压缩的星核成为一颗密度极高的中子星甚至黑洞。黑洞的引力将无情地吞噬一切,包括光。而中子星再次寻求量子简并压的庇护,但也仅限于自保。

至此,一切可引以为援的能量都已耗尽,再也没有什么力量可以反抗万有引力。所以这一次,是“无期徒刑”。

恒星诞生于引力的扰动,终其一生都受制于引力的束缚,又借引力起舞,闪耀出宇宙中最绚丽的焰火。它发出的每一缕光,都是与引力抗衡的证明。

但是,真的没有新的希望了吗?

如果中子星保留了磁场和角动量,它将成为一颗脉冲星。脉冲星被喻为“宇宙的灯塔”,它以固定的频率不知疲倦地旋转着,并发出射电脉冲。它就像一座永恒的纪念碑,在脉冲扫过的方向,向宇宙昭示这里曾经存在过的故事。

如今,经过上一代恒星的锻造,宇宙已经准备好了组成我们的身体所必需的一切化学元素。当超新星的余波平息之后,宇宙间的星云将再次被万有引力慢慢召集,氢核与氦核的潜力又一次被唤醒,向宇宙释放出耀眼的光辉。

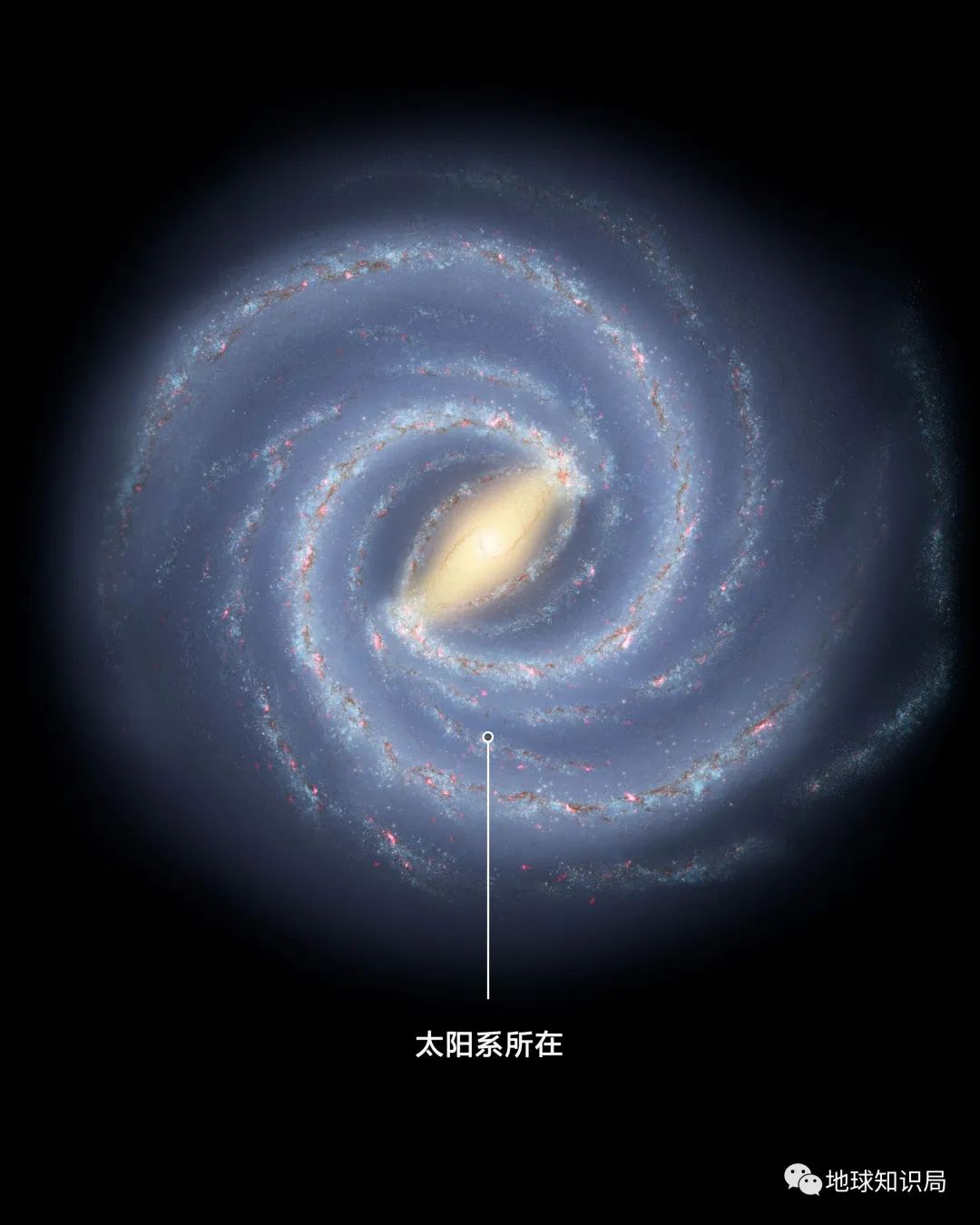

而在新形成的恒星周围,包含着丰富化学元素的尘埃、气体、游离的电子、横行的光子、磁场、宇宙线……将在电磁及引力的复杂作用下凝结为一颗颗行星。

或许在其中某颗合适行星上,物质会有机地组合在一起,开始自我复制和繁殖。再经过亿万年(这时间在本文中只不过是一瞬间),演化出智慧和文明,并用他们的语言,将他们的行星命名为“地球”,将他们的恒星命名为“太阳”。

如同生命周而复始,本文所讲述的这一壮丽而宏大的故事,既是我们将要发生的未来,也是我们已经发生的过去。

(声明:本文为《地球知识局》授权转载内容,版权归《地球知识局》所有,未经授权和许可,任何单位和个人不得转载、摘编或以其他任何形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究相关法律责任。)