文|杔格 地球知识局

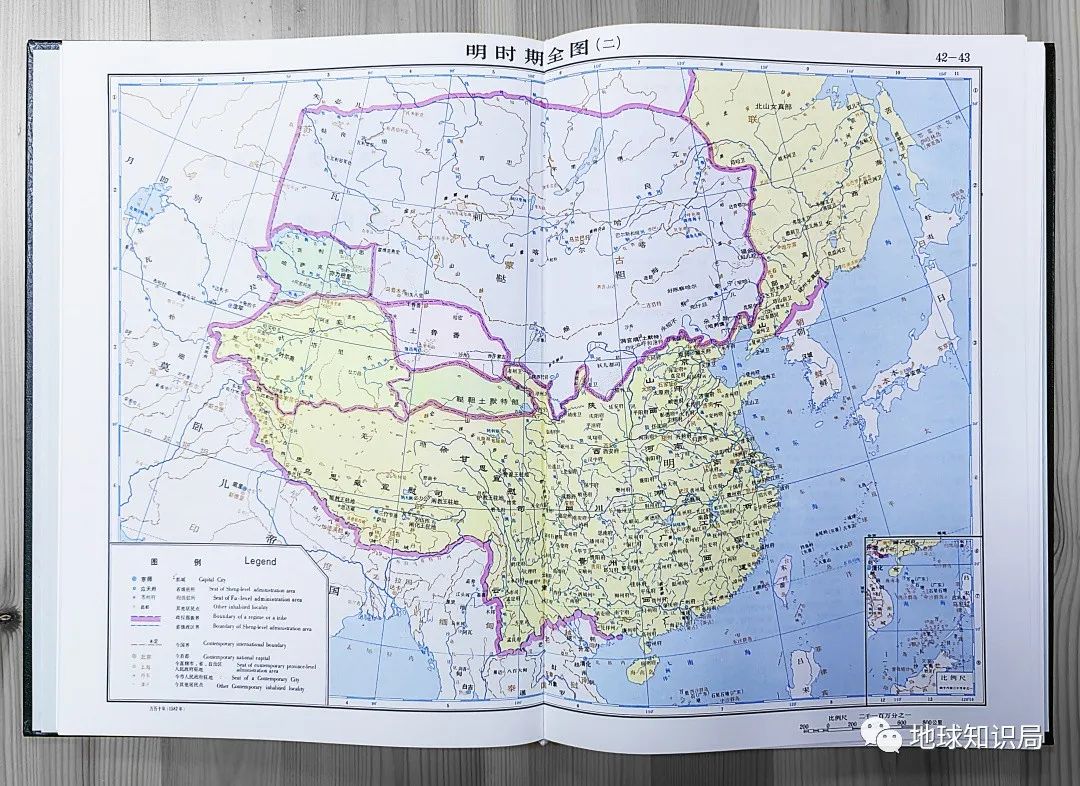

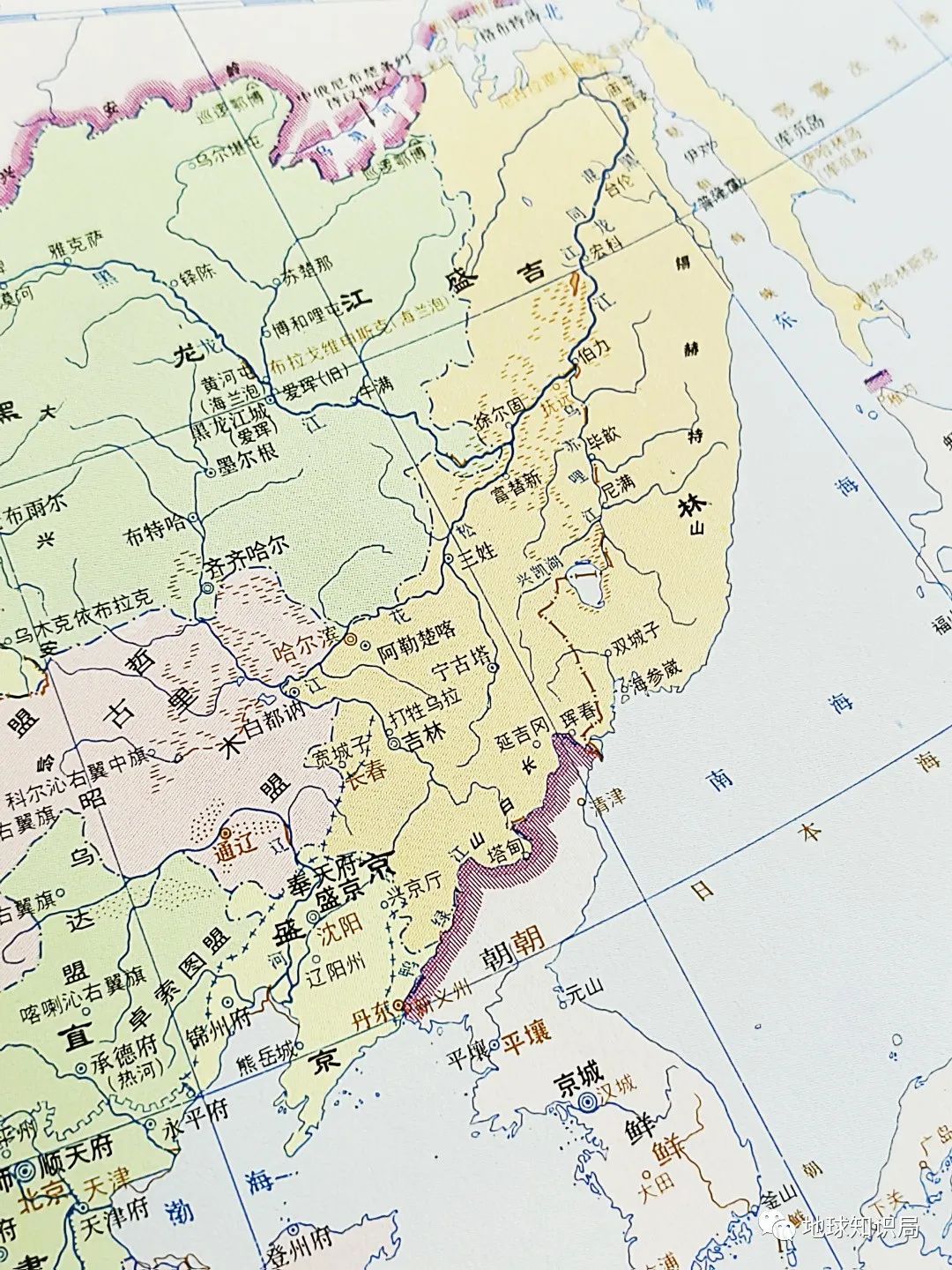

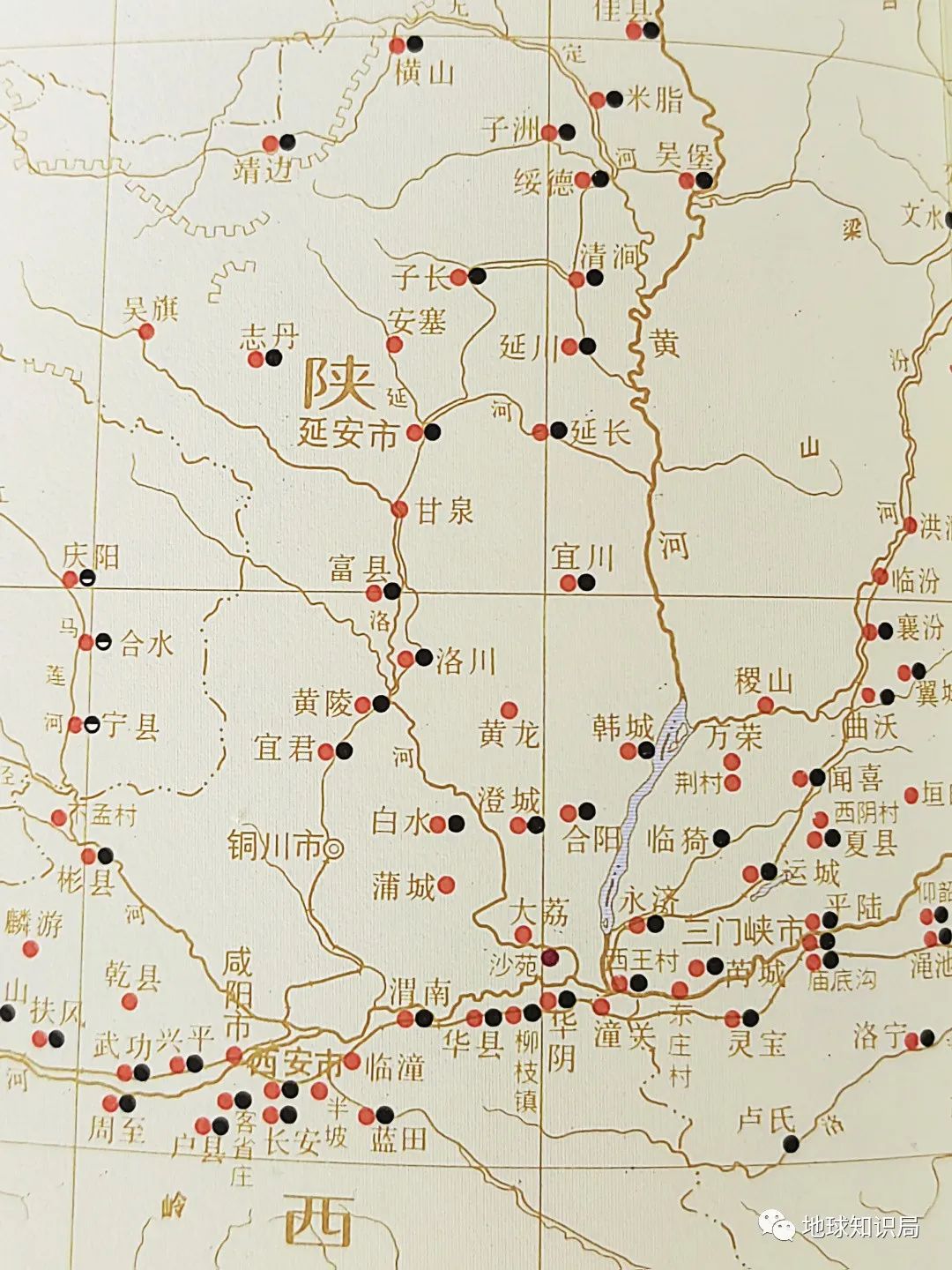

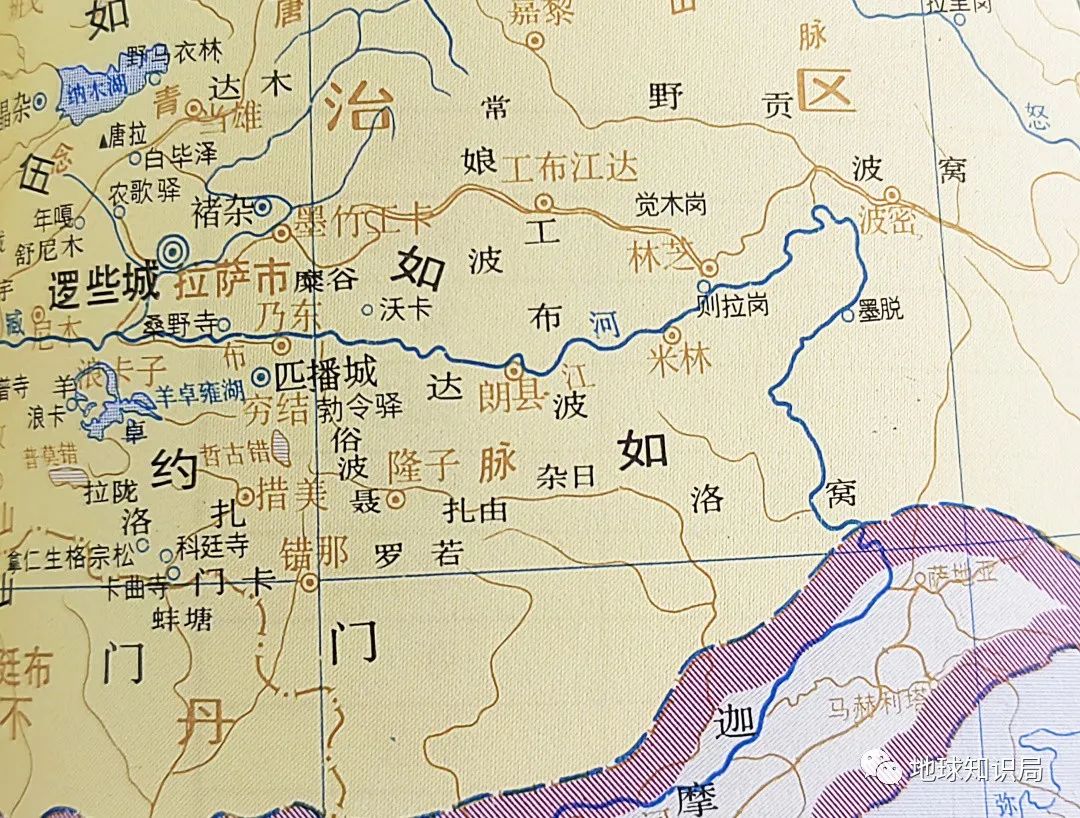

长期关注历史地理的朋友们一定发现了,大家平时在查阅各种文章、资料时,往往会时不时地蹦出来一张绘制复杂、地名排布密密麻麻的一张古今对照地图。

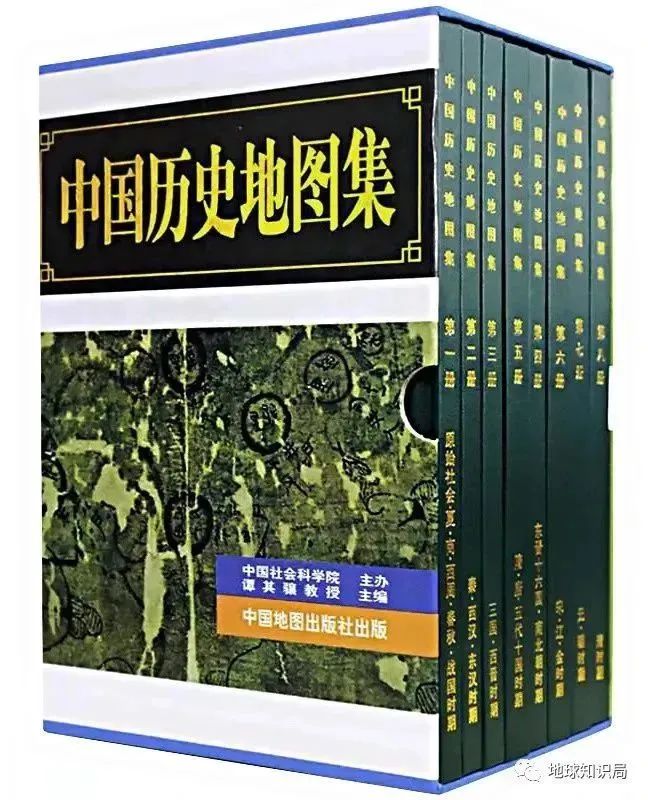

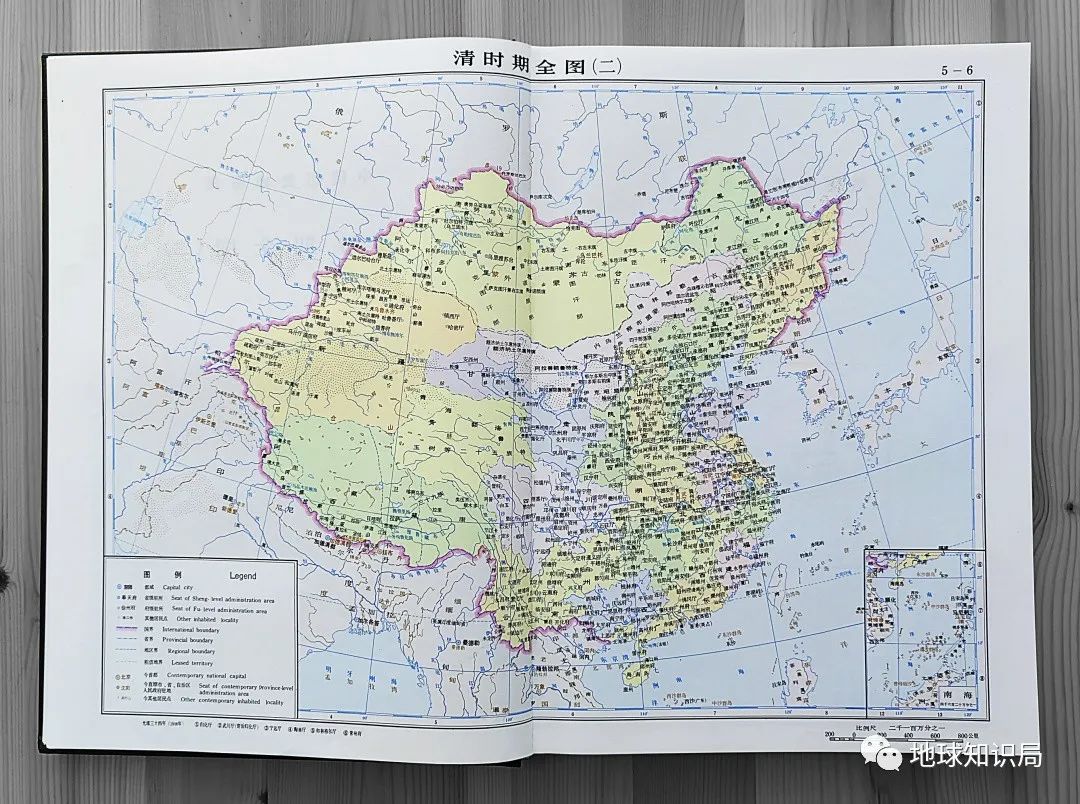

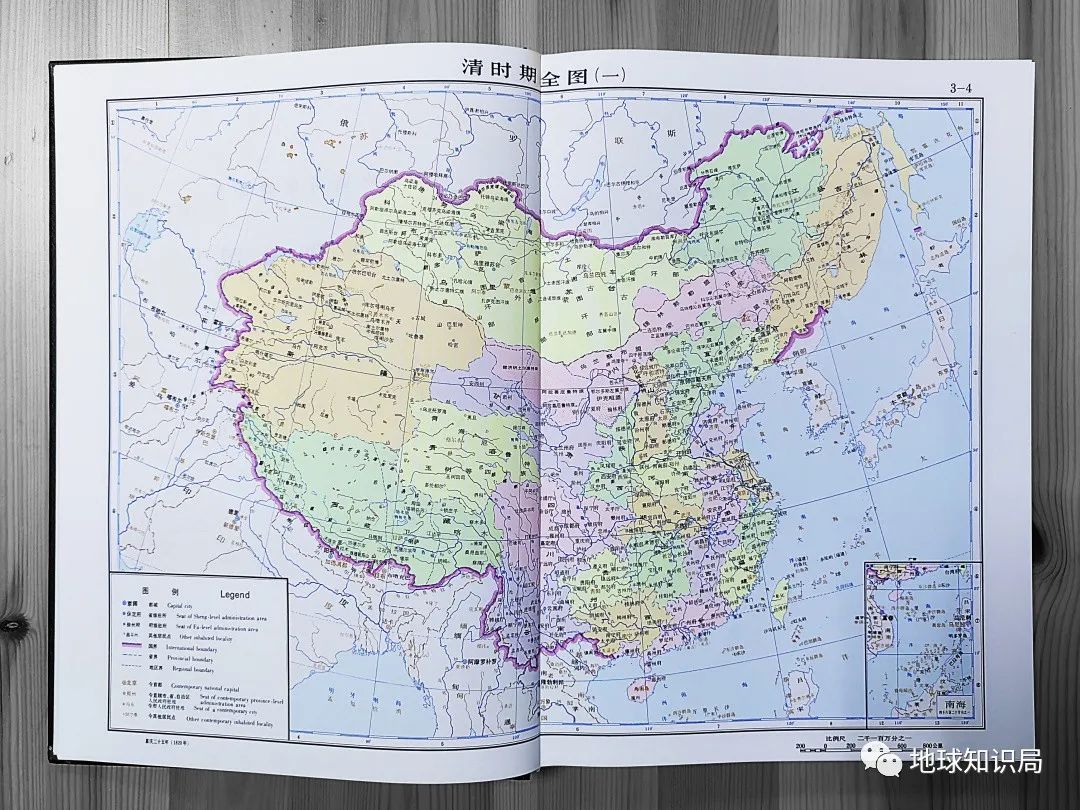

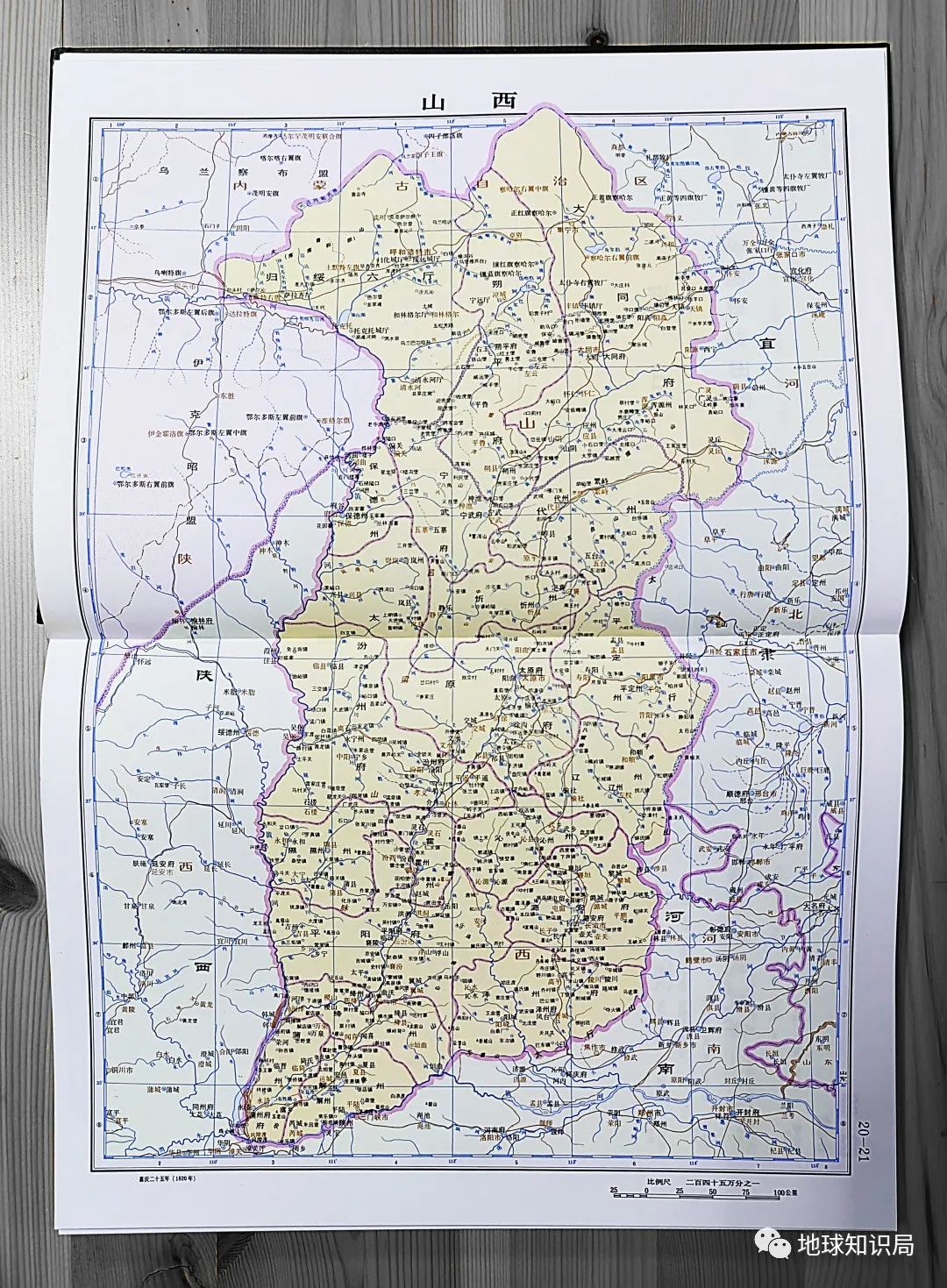

想都不用想,这就是大名鼎鼎的《中国历史地图集》,更多时候也被习惯性地称为“谭图”。这是因为,这套地图集的主编,是我国著名历史地理学家谭其骧。

为什么要编绘《中国历史地图集》?

编绘《中国历史地图集》的起因也很偶然,这要从上世纪50年代说起。1954年,在第一届全国人大召开的休息期间,毛主席和时任北京副市长吴晗提到,他在读《资治通鉴》时,没有一部详细的历史地图参阅,很不方便。

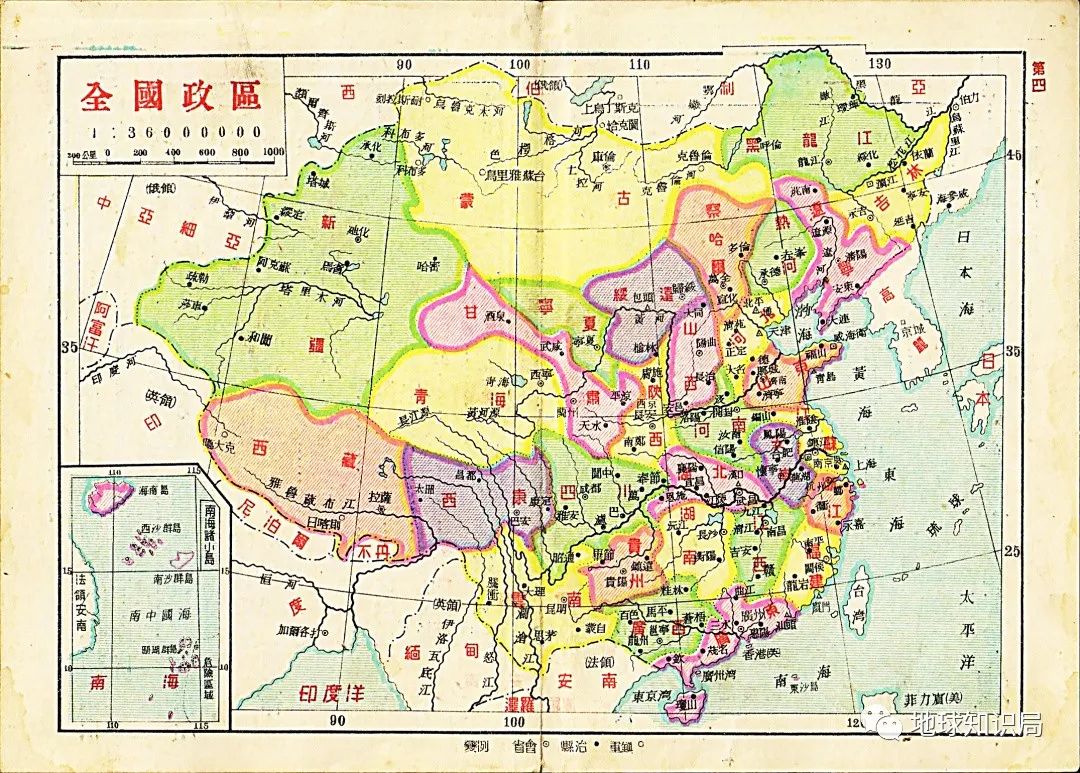

毛主席同时还谈及,在上世纪三四十年代的时候,亚新地学社曾出过几本历史地图,但是地图绘制较为简单,对于复杂史地研究或参考的作用不高。所以毛主席希望国内出版一部详细的有价值的历史地图集,一是有利于阅读《资治通鉴》,二也为研究《二十四史》提供方便。

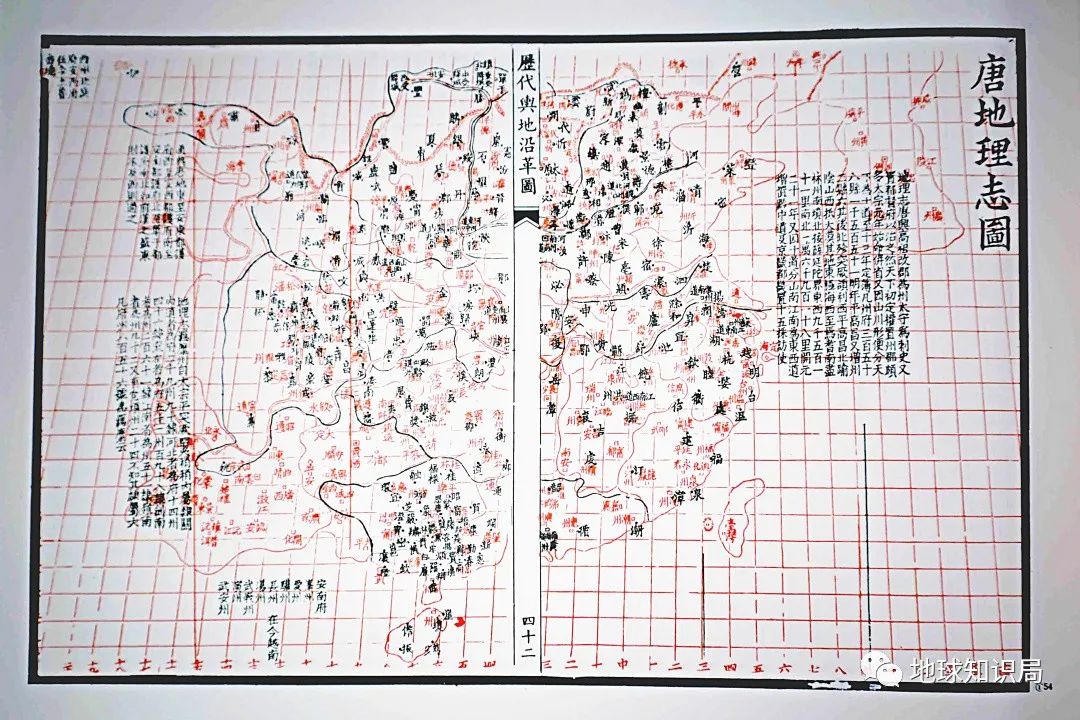

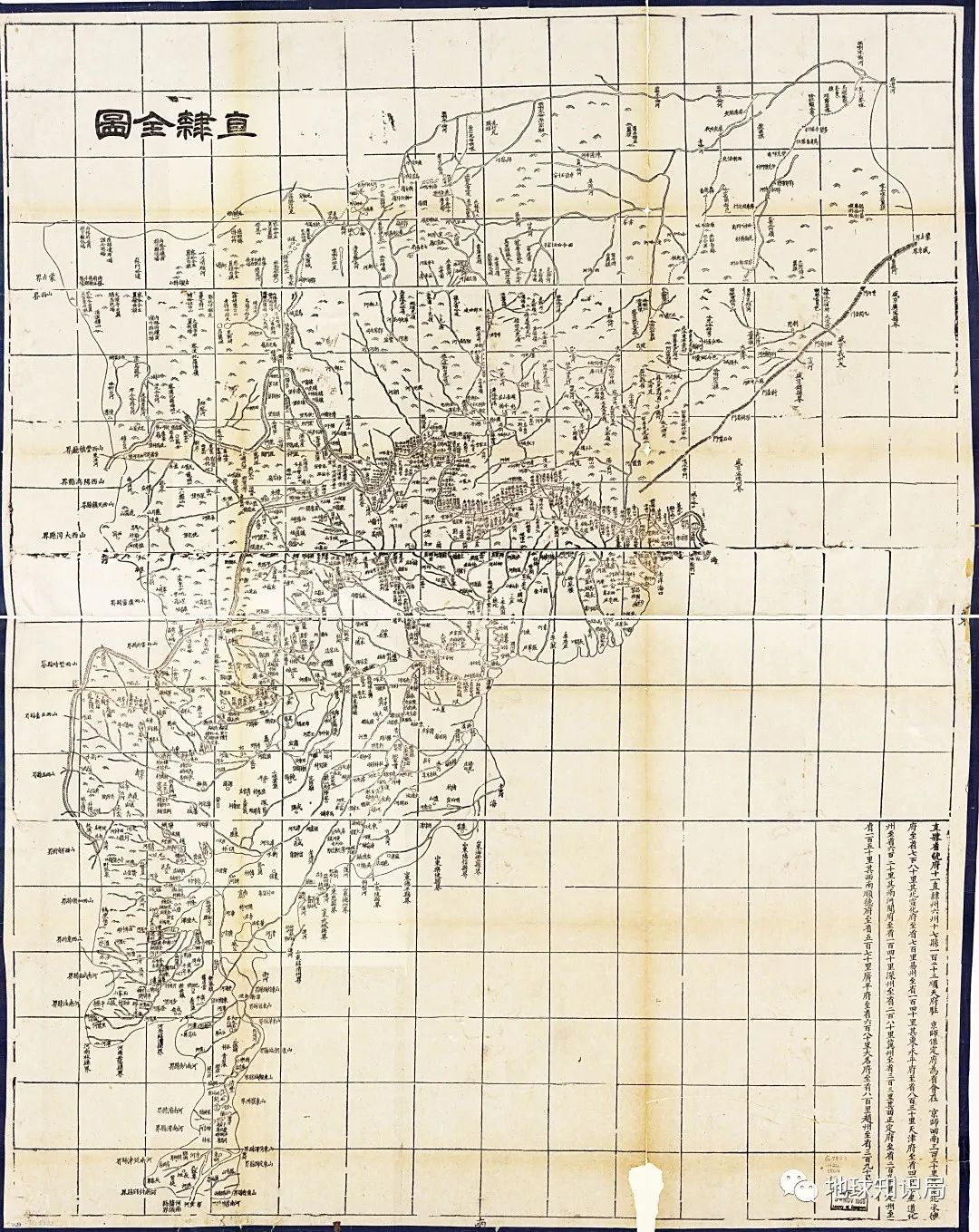

这时,吴晗就向毛主席介绍,晚清时期的杨守敬编过一部《历代舆地图》,内容很详细,正史地理志中县以上的地名基本上都有,但是这个地图也有许多不理想的问题,例如查阅不便等。

随后吴晗建议,可否拿当前时代的地图作为底图,将杨守敬图的古地名移到该图上,按照最新的制图标准将其刊印。毛主席当下就同意了,并将此事交予吴晗办理。但事情的后续发展,并没有初期设想的那么简单,而是非常复杂,期间还发生了诸多波折。

之后,吴晗组织了一批专家成立了两个机构,一套班子两个组织,一是“重编改绘杨守敬《历代舆地图》委员会”,二是“标点《资治通鉴》、二十五史委员会”。至于具体工作,就由谭其骧负责。

早在三十年代的清华、北大、燕京时期,吴晗和谭其骧就是老朋友,同时吴晗还是顾颉刚、谭其骧组织的禹贡学会的成员。谭其骧是研究历史地理专业的大咖,吴晗自然就请他来主持这项具体工作。

谭其骧当时在复旦大学历史系当教授,吴晗通过高教部将谭其骧调到北京的中国科学院历史研究所进行这项工作,调期一年。为什么是一年呢?因为当时人们都觉得将杨守敬图的地名搬过来非常简单,一年绰绰有余。

凭感觉的理论性设想往往都很简单,谭其骧在工作中却发现问题并非如此。这是因为杨守敬的底图是同治年间的《大清一统舆图》,与当下底图的方方面面出入很大,每移一个古地名,都要重新考订,否则无法上图,所以根本不可能在一年以内完成。

一个事实可窥一斑——到了1956年冬天,该项工作已经进行两年,工作组只完成了秦和西汉两个时期的图,而且有些细节问题没有研究透彻。同时,由于借调期限已到,复旦催着谭其骧回去,高教部也不放人。

最终,谭其骧只能回到上海,边教书边进行这项工作,此后新“杨图”的编绘工作地点便由北京转移到了上海。

从新“杨图”到“谭图”

一开始,在上海新“杨图”的工作就这么坚持了下去,期间虽然也发生了许许多多的故事,但编图的大方向并没有改变。直到1959年,编图组的主要工作发生了变化。

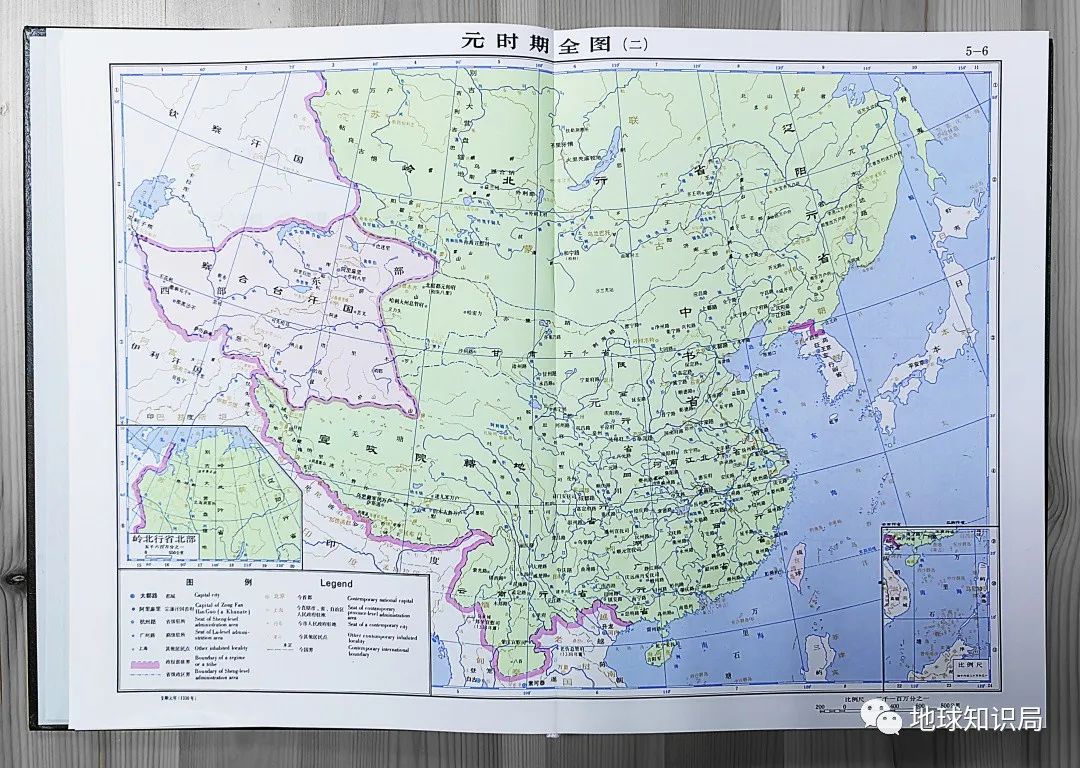

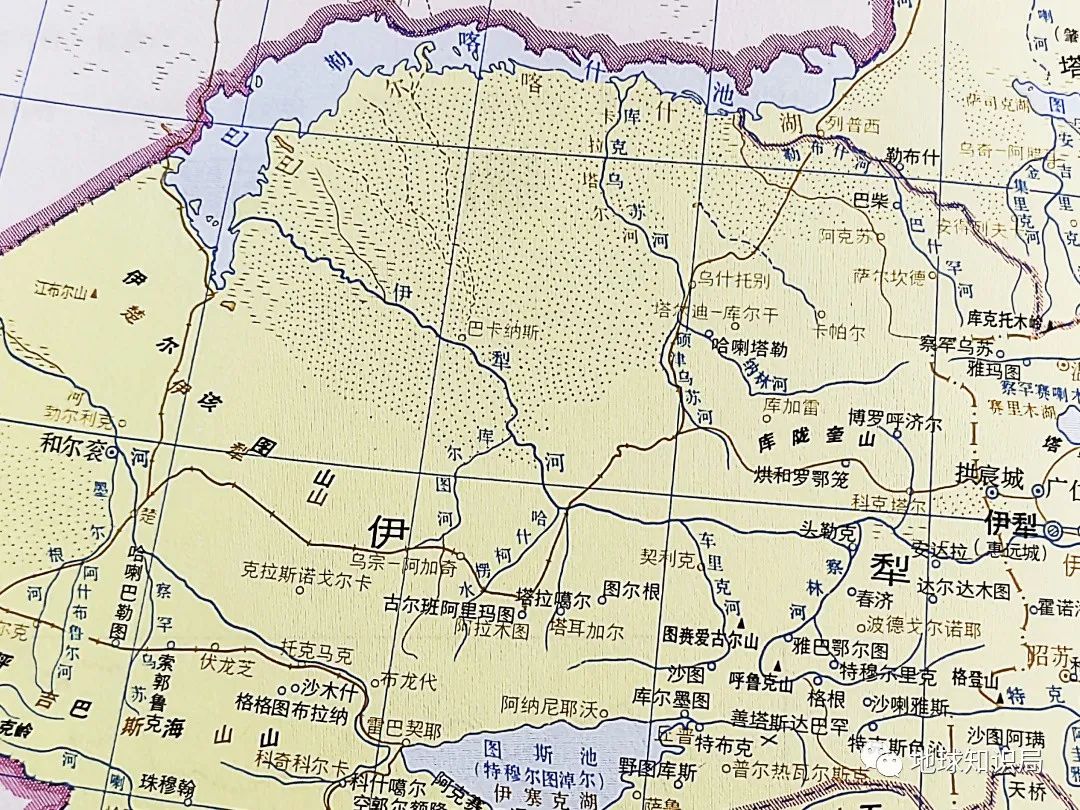

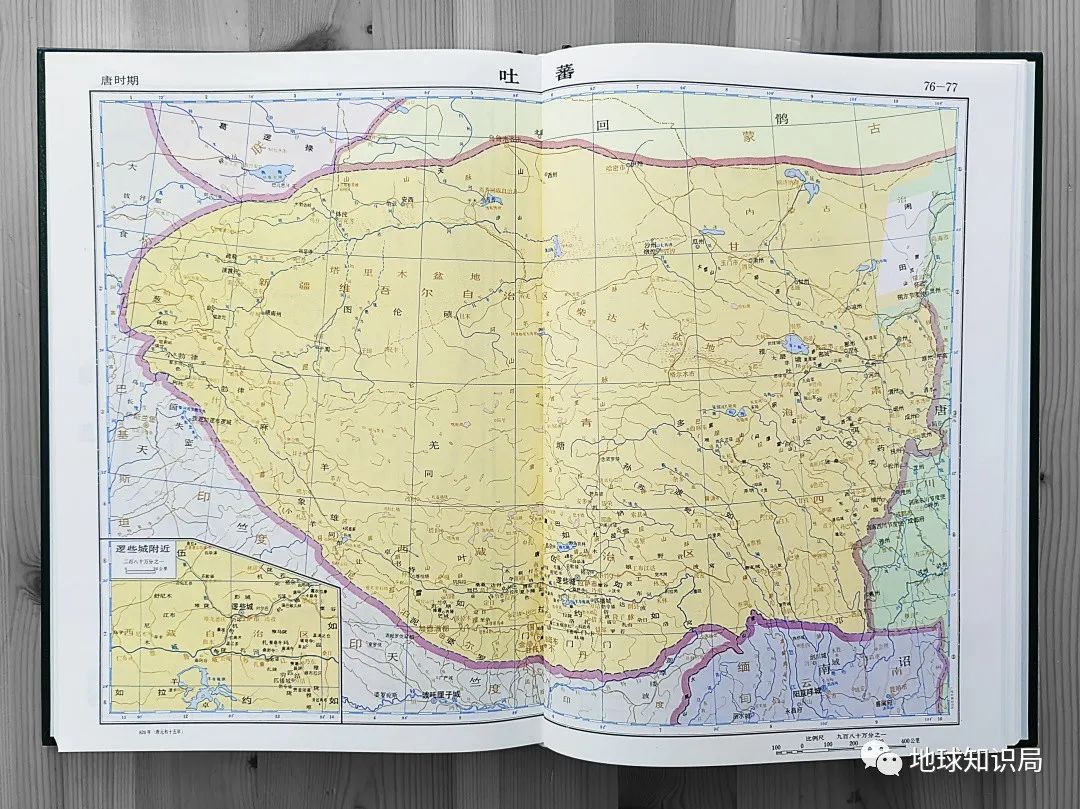

当时,一些国家与中国发生了边界纠纷,再加上国外有许多学者刊文陈述中国历史上的疆域主要局限在长城以内,长城以外的蒙古、新疆和西藏历来不是中国的领土,在这样的大背景下,如果依然遵循新“杨图”的编图原则恐怕不合适了。

“杨图”除了因测绘技术原因造成的底图存在误差需要重新考证以外,还只画历代中原王朝疆域的直属版图,有时甚至连该版图都没有画全。

此外,“杨图”的主要资料根据为历代正史地理志,有时候同一朝代不同时期的地名都混画在了一起,非常不严谨。而且,杨守敬是清朝人,当时他画的历史地图自然没有清朝,但是今人画历史地图就不能没有清朝。

基于多方面原因,“杨图委员会”认为目前的工作需要重新修正,不能再采用杨守敬的规格和方法,要重新编绘一部当代人认可的中国历史地图集。

但随之而来的是一个需要确定的重大问题:什么是“历史上中国的疆域”的范围?关于这个问题,当时有两种观点:

第一种观点,以中华人民共和国的疆域范围作为中国历史上的疆域范围。这个观点也不能说错,目前许多细分类别的专业书籍、工具书籍,调查对象为中华人民共和国境内的古代事物,例如各种文物、遗址等,必然调查范围以及地图绘制均为中华人民共和国境内,这一点只要在凡例中说明即可。

一个例子,前几个月由国家文物局编著的《万里长城:第一批国家级长城重要点段图录》正式出版。在这本书中,所涉及的长城范围就是仅限于国家文物局认定的中华人民共和国境内的长城资源,并不包括境外的长城资源,毕竟境外的长城资源无法由国家文物局认定为中华人民共和国的第一批国家级长城重要点段。

但值得注意的是,这个观点只适合于专业细分领域的相关操作,并不适用于类似“中国历史地图集”的大历史、大地理背景的宏观方向。

如果在这一类的地图集中使用该观点,那就是承认1840年以后割让或丢失给外国的领土从来就不是中国历史上的领土,也意味着中国历史上从来就没有过外蒙古土地,没有过黑龙江以北、乌苏里江以东的土地,没有过巴尔喀什湖以东、以南的土地。

如果这些领土在历史上从来就不属于中国,那怎么还能叫不平等条约?

第二种观点,以历史上中原王朝的疆域为范围。这个观点同第一种观点一样,也对中国的学术研究以及外交事业不利。

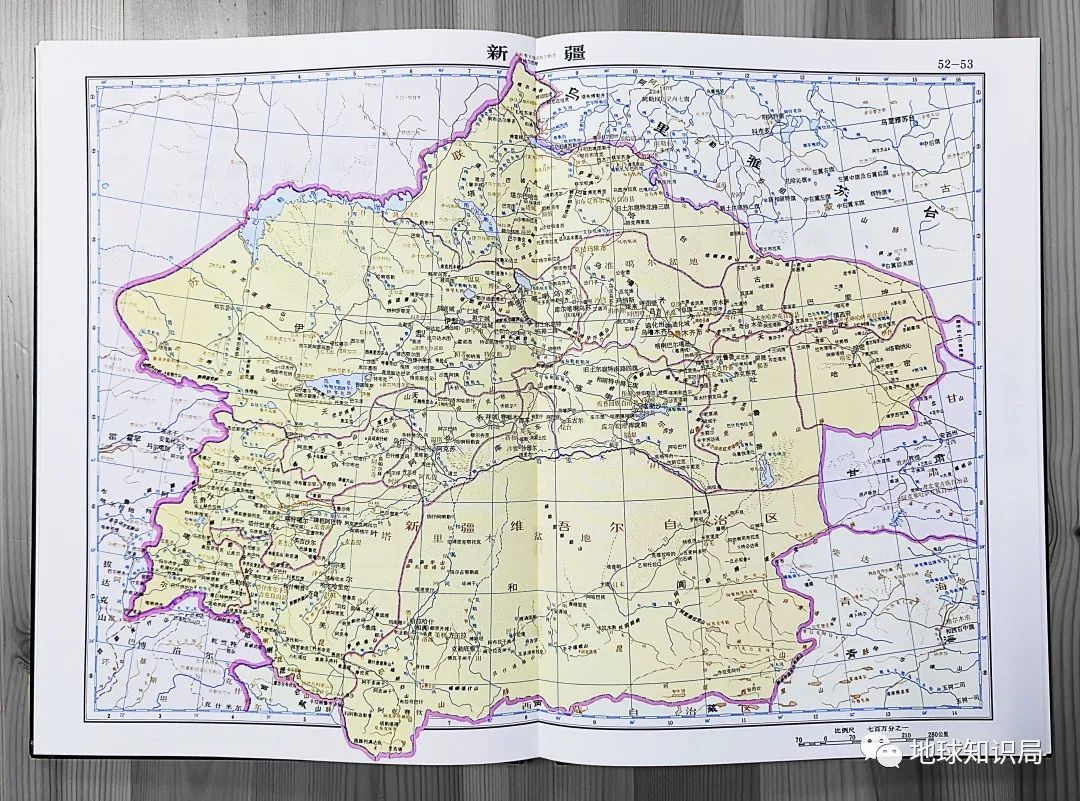

因此,谭其骧写了一篇文章——《历史上的中国和中国历代疆域》,主要观点为“我们今天的中国人画历史地图应以我们今天的中国人的历史疆域观点出发”。他认为1840年以前中国乾隆年间定的疆域是中国历史上的疆域范围,因为这就是两三千年来中华民族长期斗争、融合形成的结果。

这一观念经过学术界讨论,在当时获得了大家的认同。虽然谭其骧的观点并不一定绝对科学,但是这个观点具有可操作性与可行性,因为除此之外无其它办法可以操作。

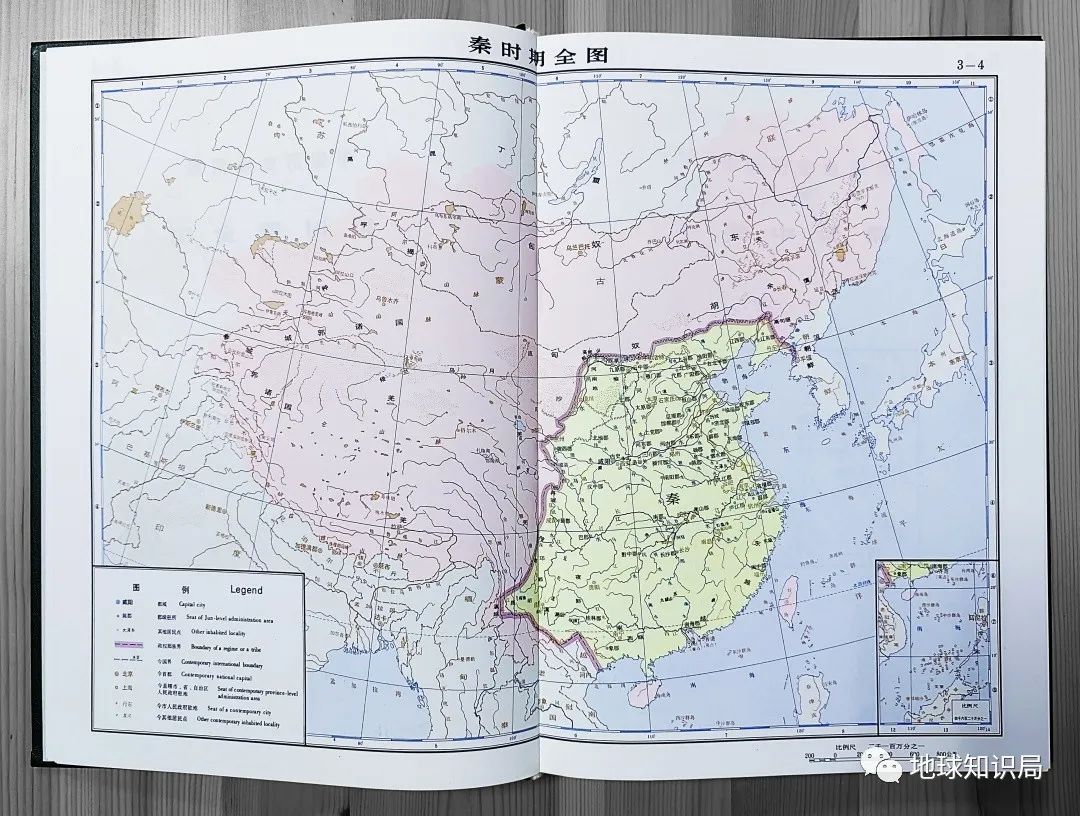

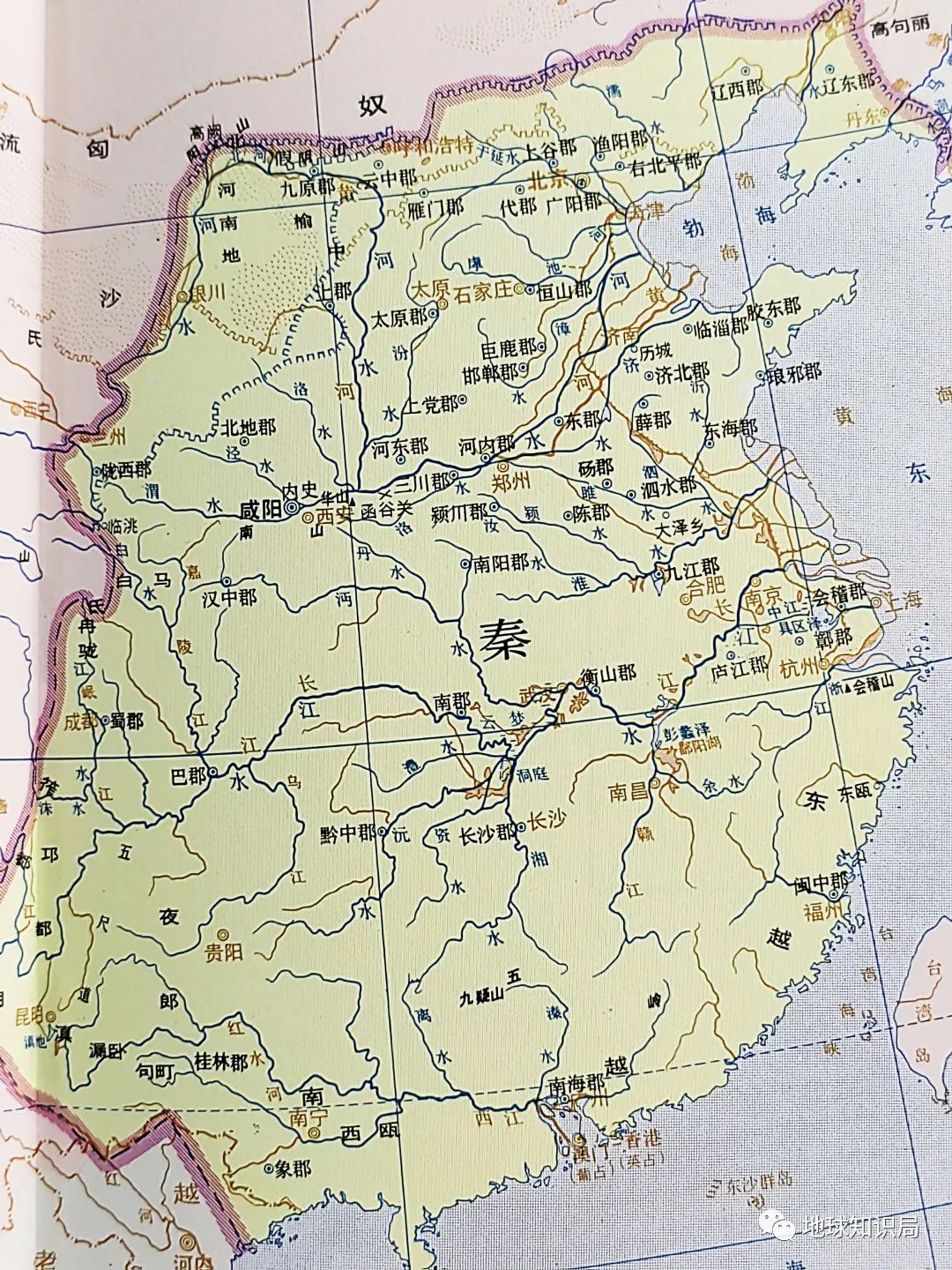

所以从1962年开始,中国历史地图的范围完全重新设计。

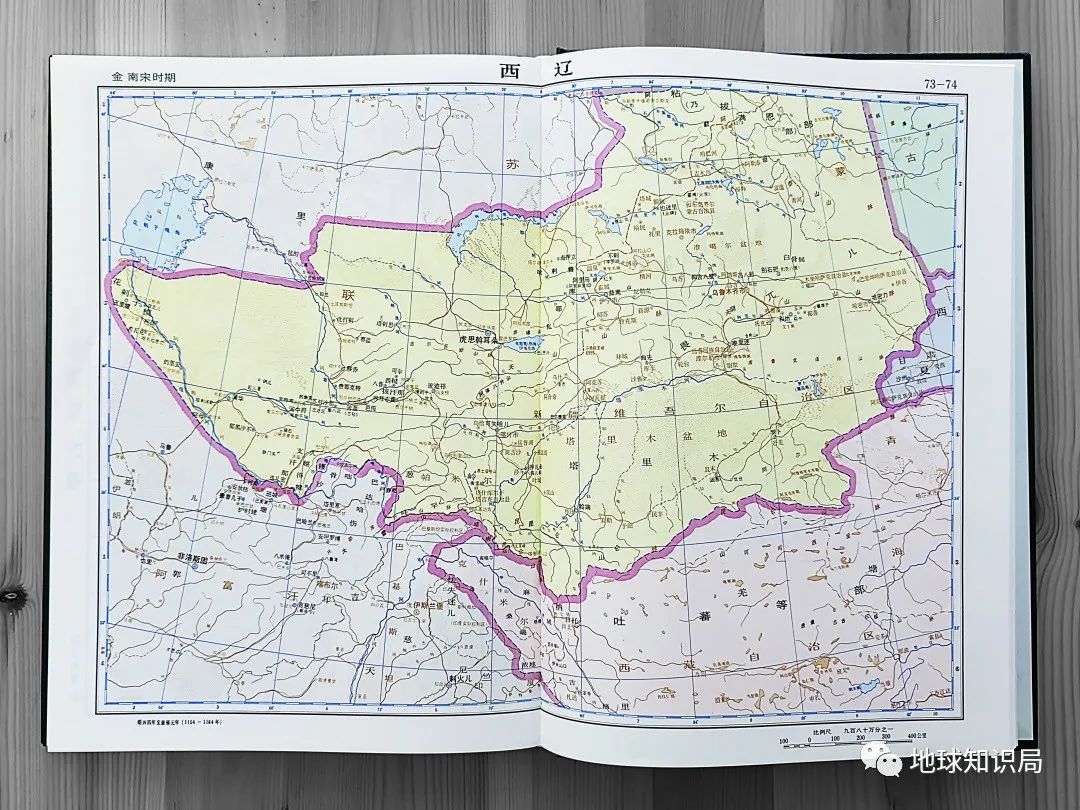

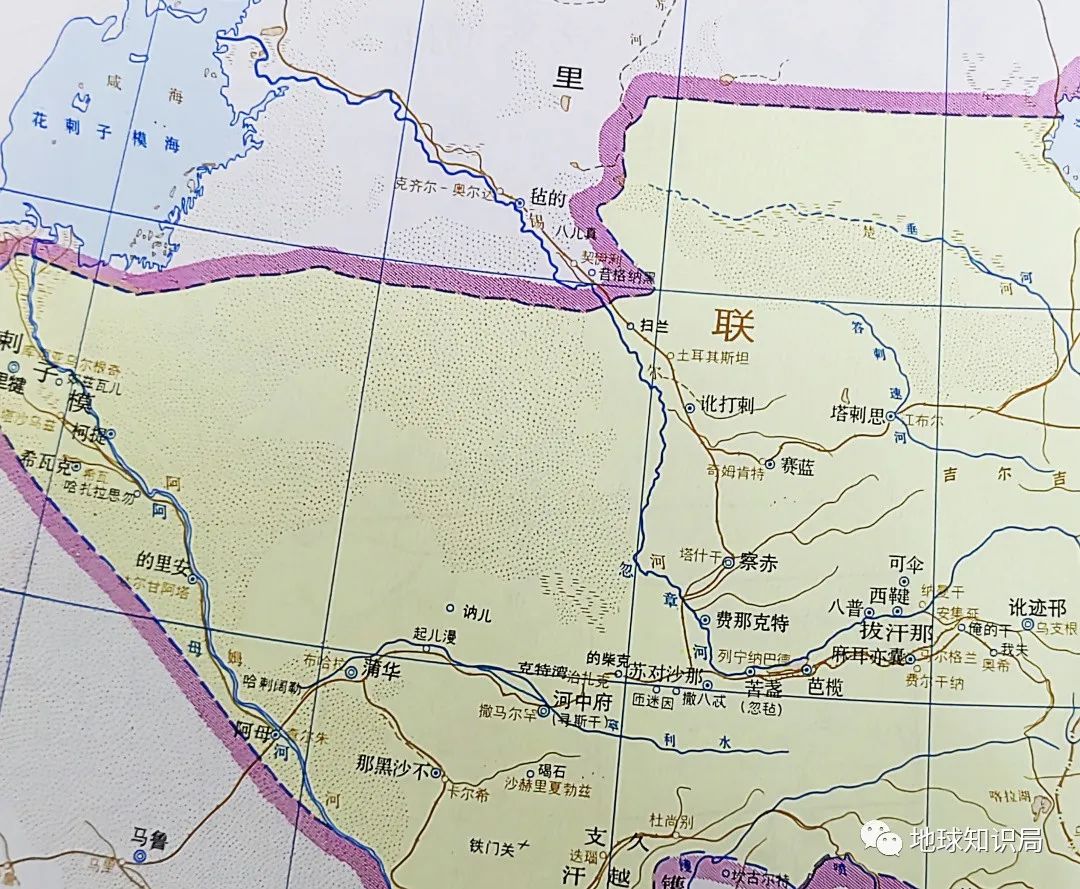

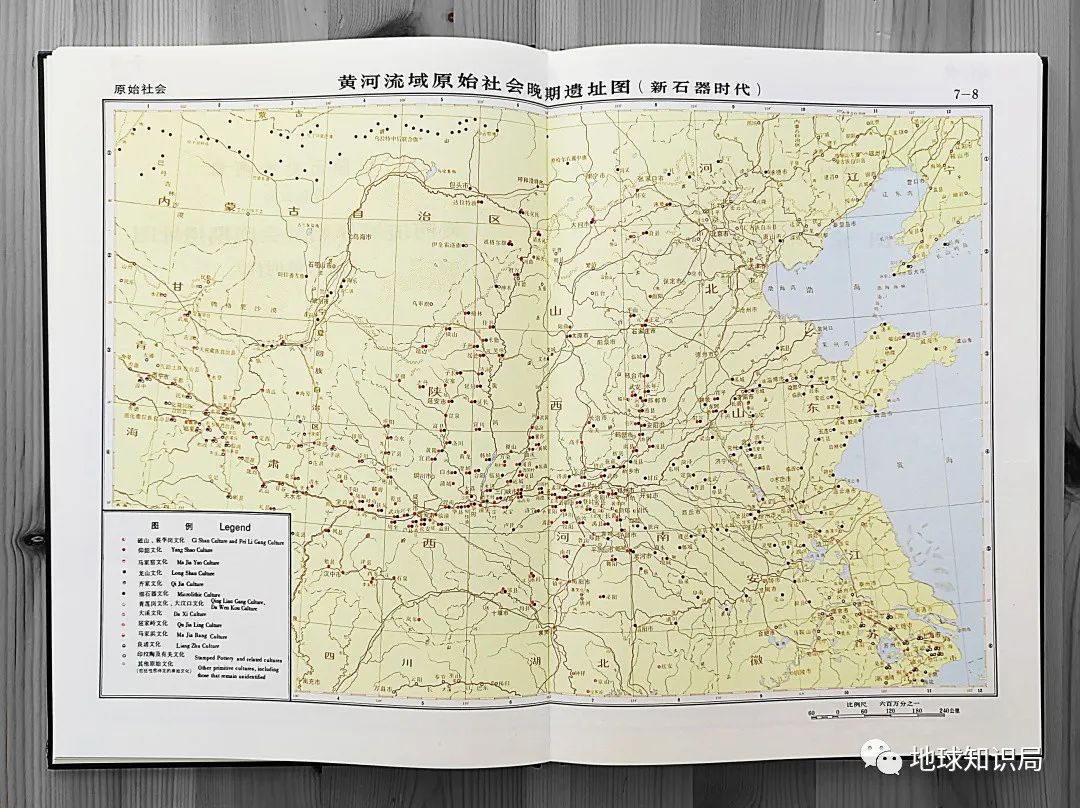

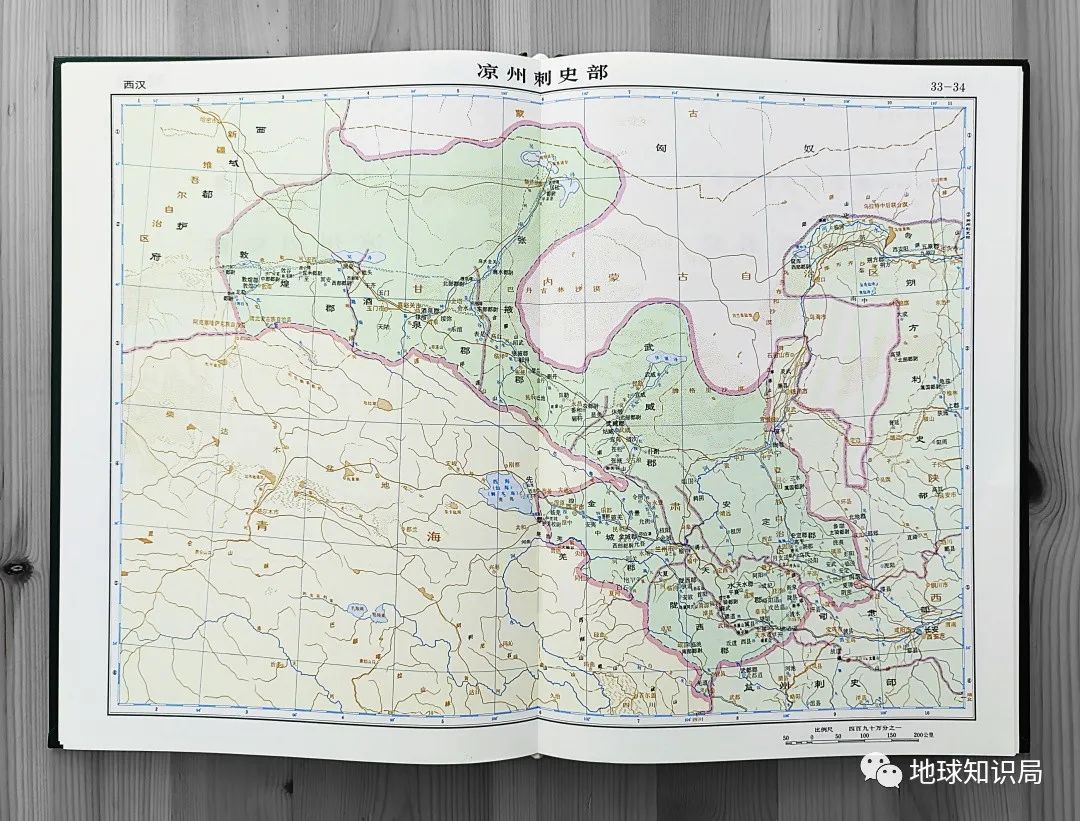

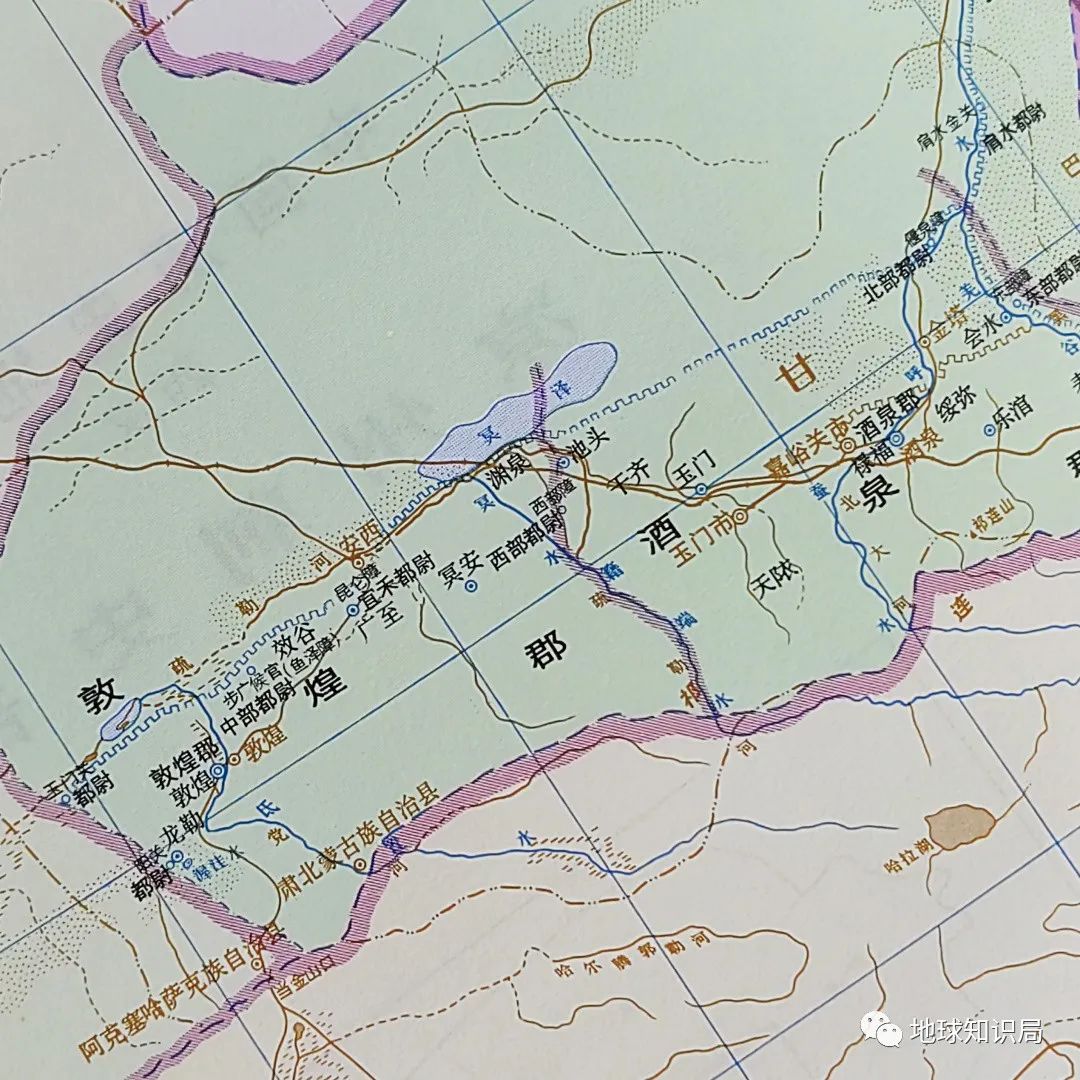

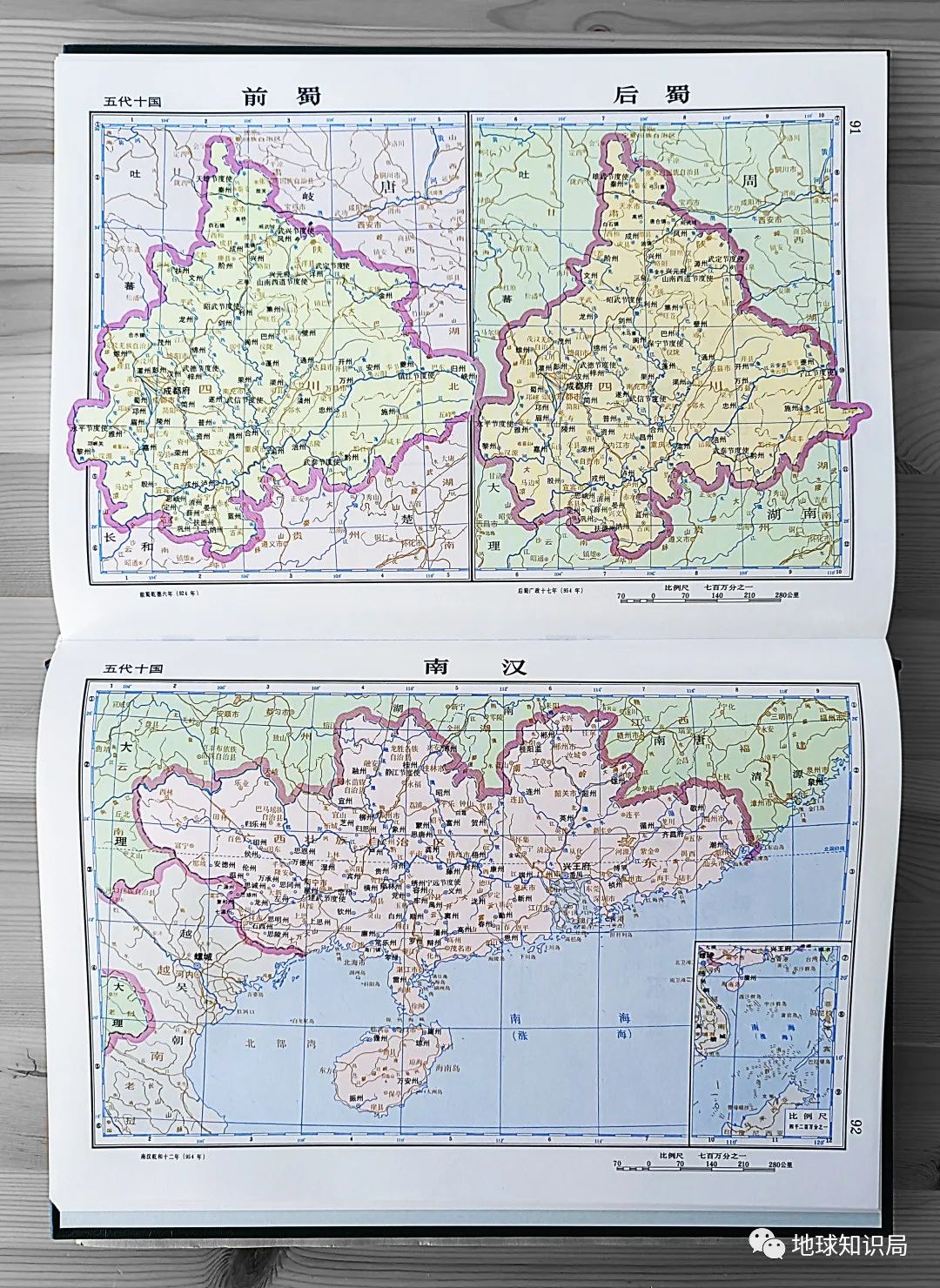

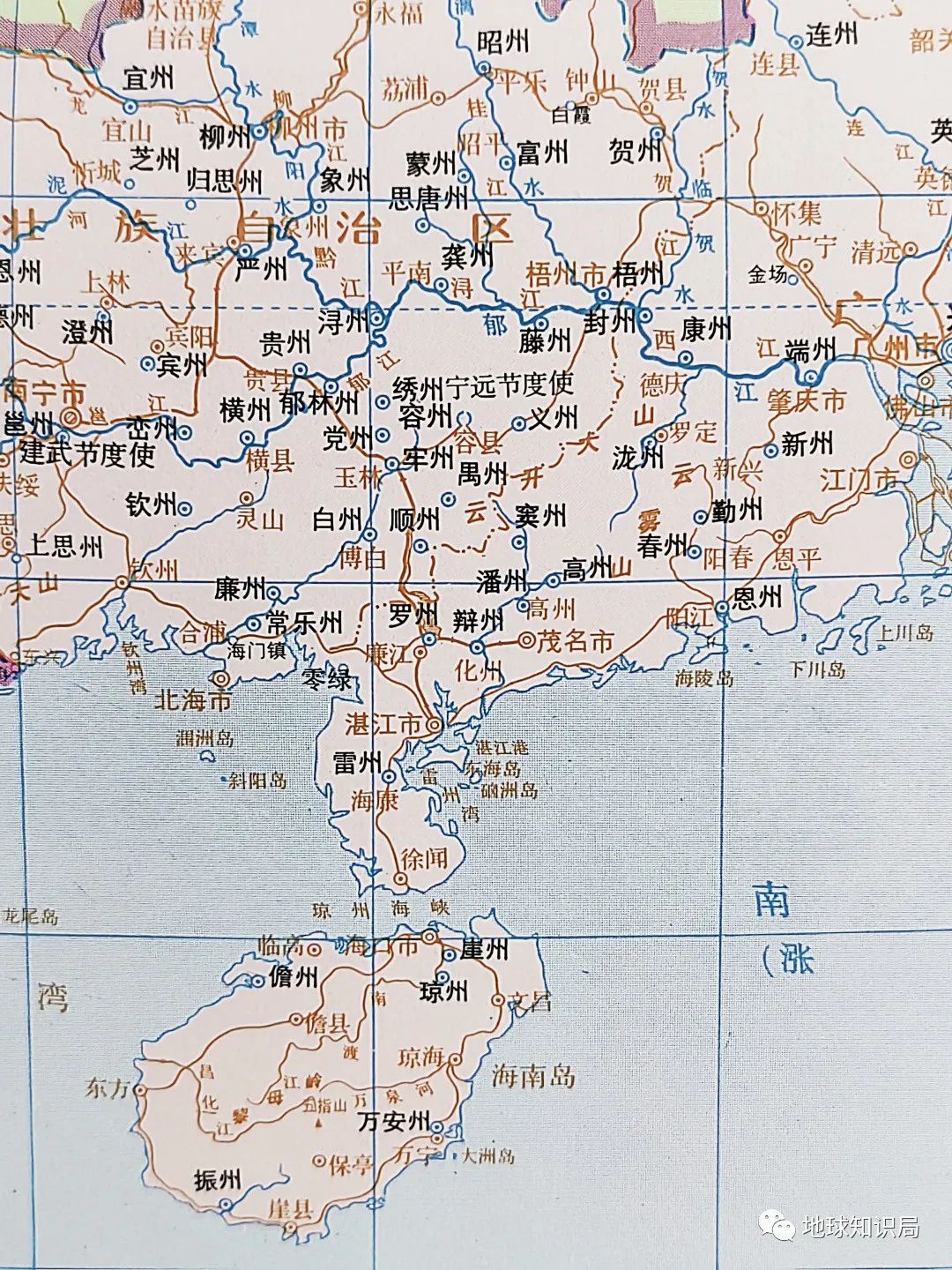

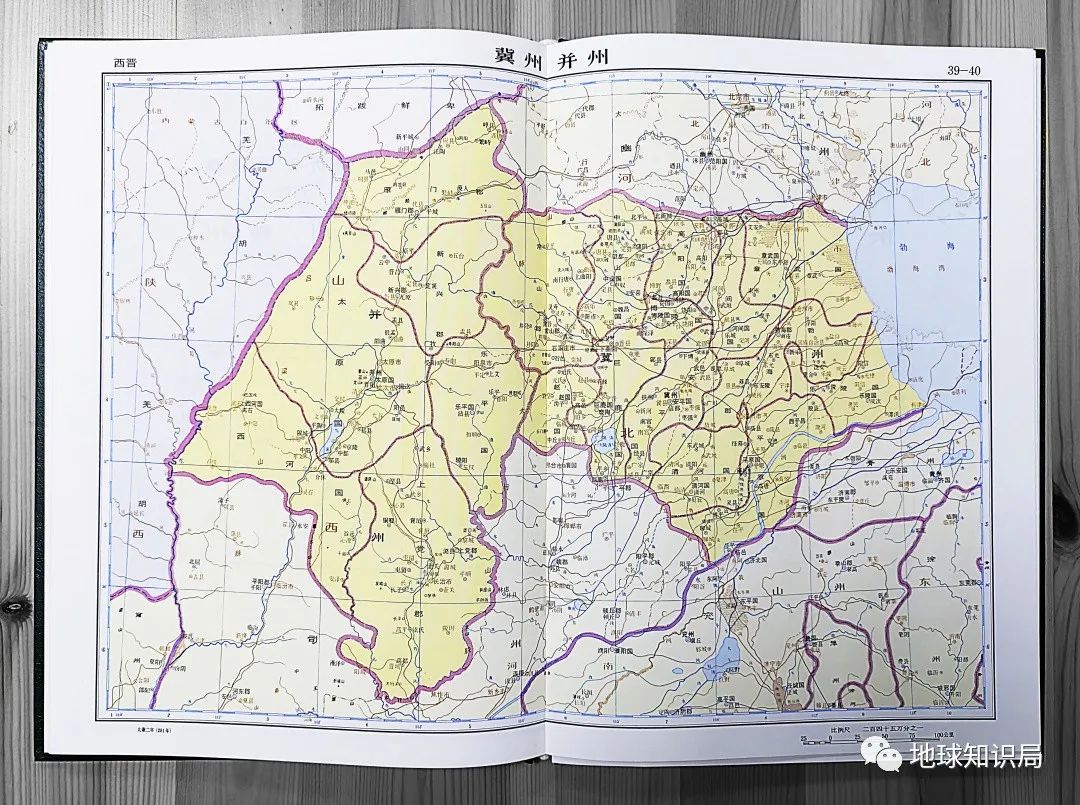

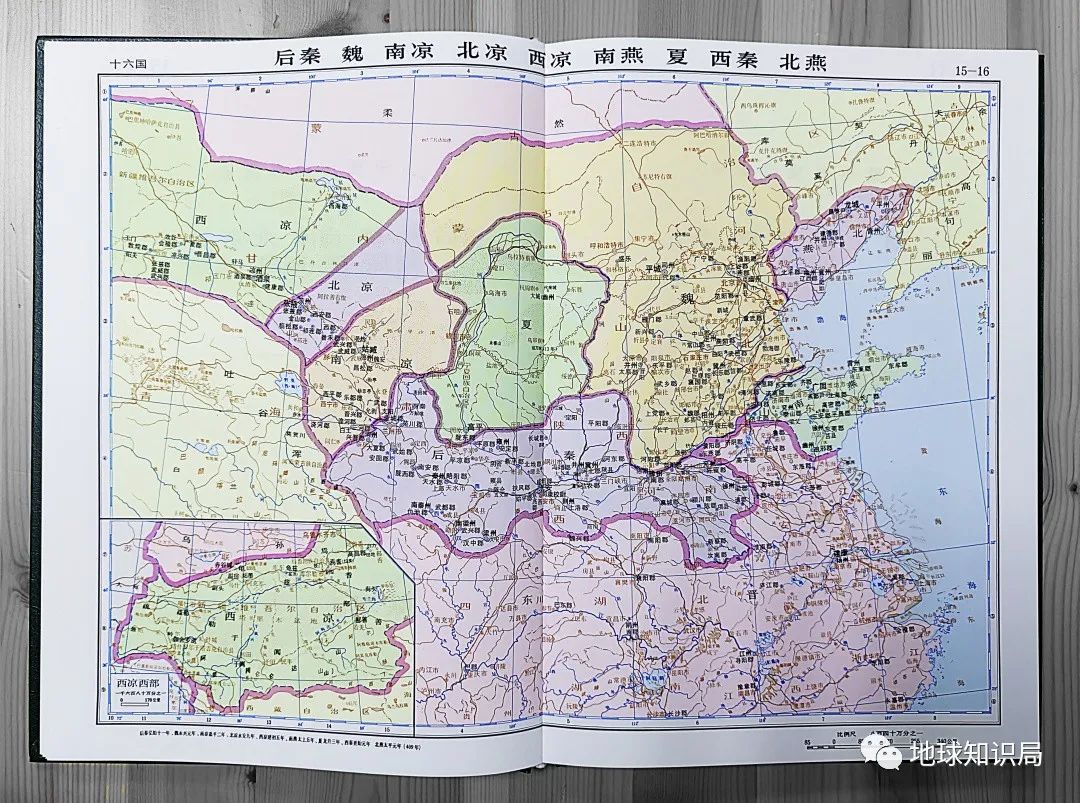

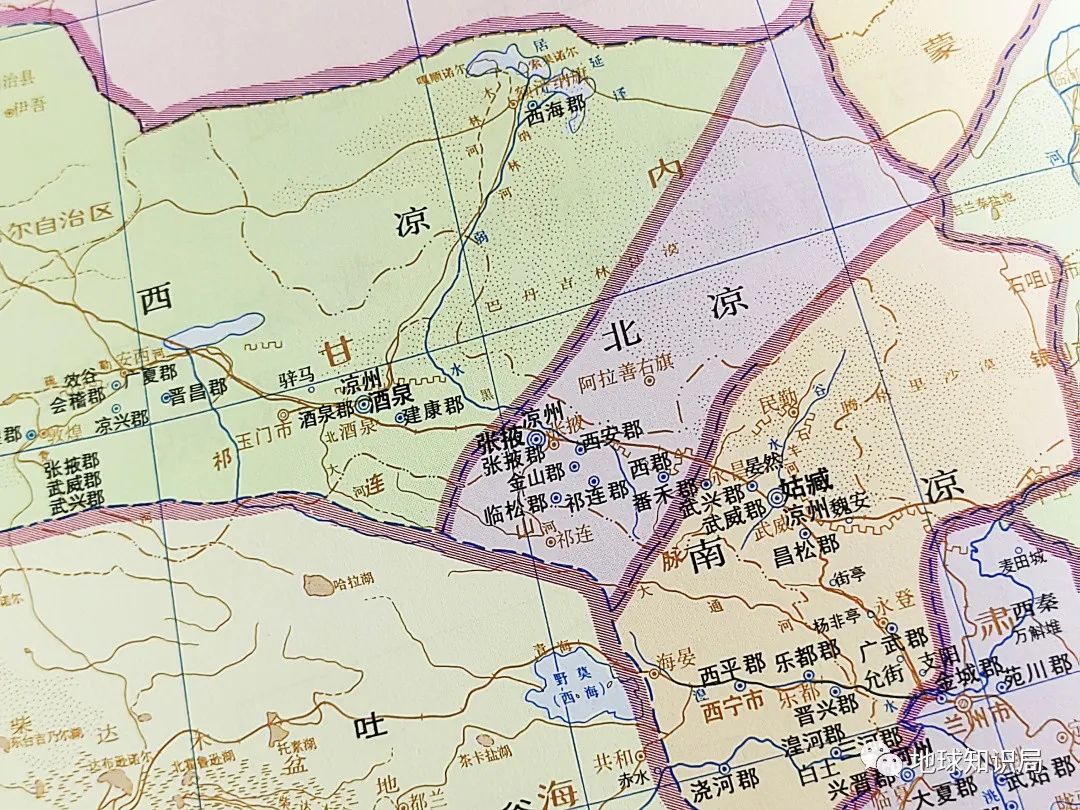

首先便是在各个历史时期增加了蒙古、新疆、青海、西藏、云南和东北三省等边区的少数民族政权的地图,比如匈奴、突厥、南诏、大理、吐蕃、渤海、西辽等,还加了原始社会、夏、商、周和清。

既然叫《中国历史地图集》,不仅仅是“历代”要和中国历史系统相符合,还要有原始社会,要有夏商周,最后当然要有清代。

其次便是吸取“杨图”的经验教训,不根据正史地理志把不同时代的地名都混在一起,而是取比较稳定、能够代表一个朝代的疆域政区基本面貌的标准年代。

另外由于图幅的增加、内容的扩大,历史时期主要河流、湖泊、海岸线也要根据当时最新的考古和研究成果进行绘制。

由于工作量大大增加,工作组邀请很多单位共同协作,例如傅乐焕承担东北部分、韩儒林负责蒙古地区、冯家昇负责西北地区、王忠负责西藏地区、方国瑜负责云南地区、夏鼐负责原始社会……等等,这些都是相关领域的研究大家。

由于情况已然改变,图名最终也要修改,不叫《重编改绘杨守敬历代舆地图》,就叫《中国历史地图集》。

《中国历史地图集》影响深远

自此,新图的绘编工作便正式确定了下来,开会、协调、推进,中间也遇到过许多波折。到了1973年,工作基本上完成,再经过一年多的时间与外交部交涉。在1974年,编组以中华地图社的名义出版8册内部本(试行本),先评估社会反应。

内部本刊发多年后,编组担心版权流失,在1981年又用了一年多时间,在谭其骧主持下,以内部本为基础,进行一次较大的修改和增补。1982年,《中国历史地图集》终于开始分册出版,直到1987年8册出齐。

以今天的视角,《中国历史地图集》自然有很多不足的地方。例如部分朝代地名展示不细,以及地名或政区考订过程中如若存在诸多观点只能选择其一等情况。

还有一个小问题,坊间在交流谈论谭图时也会经常提到,这就是谭图的不准确性。这是因为,谭图在制作过程中,主要依据文献记载来考订,部分内容辅以最新学术研究材料。然而,古地名具体地望考证往往出自各地的方志研究学者,而谭图是国家级编纂规模,外加当时的信息交流渠道有限,当时部分新的学术研究成果未纳入谭图。

如今,谭图的正式出版发行已有40年,随着考古学、历史地理学等学科的深度发展,许多当时根据文献记载而考订“误标”的古地名,也被逐渐发现。

但是,这些“瑕疵”并不能撼动谭图在历史地理学研究中的地位。

作为首部完整的由国家组织编纂的历史地图集,平时大家在坊间看到的许多民间自制的历史地图集或者是民间自发修订版的谭图,也都是在谭图的基础上进行二次创作。

甚至,例如其它一些国家级出版刊物刊发历史经济、历史人口、历史战争等领域的作品,所采用的底图往往也是《谭图》。

《中国历史地图集》是中国历史地理学发展史上的一部巨著。一共8册,20个图组,304幅图。大概7万多个地名,每幅图有山川城邑大概为上百上千。历史图从开工到完成,前后经历了33年之久,参与者有100余人,可见工程之艰巨。

(声明:本文为《地球知识局》授权转载内容,版权归《地球知识局》所有,未经授权和许可,任何单位和个人不得转载、摘编或以其他任何形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究相关法律责任。)