知名英国历史学者、斯坦福大学胡佛研究所的米尔班克家族高级研究员尼尔·弗格森在彭博撰文,分析了中国各地的抗议运动对防疫政策乃至国家命运的影响。他认为,从中国历史上看,群众不止一次地发挥了革命性的作用。现在,它正迫使中国解决其“三难困境”问题,并可能产生重大后果。加美财经编译,不代表支持其中观点或者确认其中事实。

想想两周前发生在上海的这一幕吧。智能手机和社交媒体的普及,让我们能够以前所未有的精度研究这一历史现象。

领头者喊道:“共产党”。人群回应说:“下台!”

然后他喊道:“习近平”。人群也回应说:“下台!”

奇怪的是,第一个没有引起强烈反应的号召是“封城”。随后,他们高喊:“乌鲁木齐解封!”然后是“新疆解封!”

最后,他们高呼“中国解封!”

上周,我问了哈佛大学T. M. Chang 中国研究讲席教授柯伟林(William Kirby)的看法。他说,这种明确的反政府语言在中国历史上极为罕见。甚至在1989年天安门事件高峰期,抗议者也没有明确要求推翻党和党的总书记。

虽然我远不如柯伟林专业,但我在清华大学做了五年的客座教授。于是我立刻认出了清华学生是聚集在紫荆园餐厅的外面。他们的口号有些不同:“民主、法治、言论自由、科学理性、与世界接轨!”

你可能认为,这只是清华出名的书呆子学生在抗议活动中会喊的东西,直到你意识到,2016年习近平呼吁大学”坚持正确的政治方向“,避免讨论民主、法治和言论自由等西方思想。所以这是对“习近平思想”的公然蔑视。

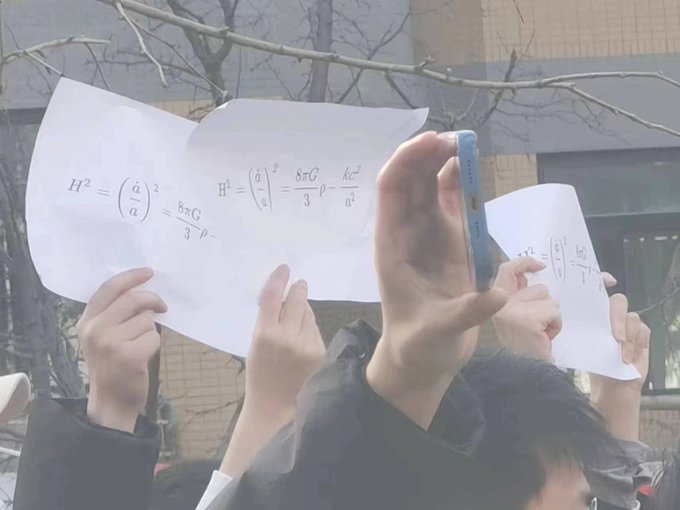

清华大学的其他学生采取了一种更古怪的抗议方式,他们举着弗里德曼方程式的打印纸,这在政治上具有重大意义,要么是因为这位俄罗斯物理学家的姓氏听起来像“自由人(Freed man)”,要么是因为这些方程式意味着“宇宙的基本现实是恒定的、永恒的膨胀,或者换句话说,是开放的。”

当然,这些高度理性的人群,与巴黎的长裤汉,或布尔什维克派相去甚远。清华的学生有许多令人钦佩的品质,但你不能指望他们去攻占巴士底狱或冬宫。事实上,考虑到中国当局拥有前所未有的社会控制和监视权力,抗议活动被迅速镇压,而没有使用太多的野蛮武力,这并不令人惊讶。

注:长裤汉,又称“无套裤汉”,是18世纪晚期的法兰西下阶层的老百姓,在旧制度下生活品质极差的群众成为响应法国大革命激进和好战的广大参与者。无套裤汉这个名称是指他们的服装,经由服装表明其下层阶级的地位:裙裤是18世纪的法兰西贵族和资产阶级时尚的真丝及膝马裤,而工人阶级无套裤汉穿着紧身长裤或直筒长裤。

然而,正如中国历史上经常发生的那样,这些学生示威活动是更大规模的不满浪潮的重要组成部分。在清华校园里,抗议的催化剂几乎无法再被抹掉了:新疆首府乌鲁木齐一栋21层公寓楼的大火。

由于与疫情相关的直接或间接限制措施造成的阻碍,在正常情况下本应是简单的应急反应,消防队员花了三个小时才控制住。至少10人死亡。在大火发生之前,乌鲁木齐已经被封锁了100天。

在世界其他地区,疫情实际上已经结束,尽管病毒继续变异、传播和致病。疫苗和通过感染获得的免疫力相结合,已将疫情降低为可控制的问题。社会和经济的正常状态已在很大程度上恢复。

在中国不是这样。在武汉暴发疫情的三年后,被称为“封锁”的限制措施仍然存在,这些措施往往异常严格,但非医疗性质的封锁。集中隔离系统目前容纳了100多万人。在这个幅员辽阔的国家,人们已经受够了实质上的软禁,受够了不断的检测和接触追踪。从西部的乌鲁木齐到中部的郑州,再到南方的广州,这种不满已经爆发为骚乱。

亚军&王歪嘴

当然,民众抗议在中国并不罕见。根据剑桥大学崇华教授贺斌(William Hurst)的说法,它有五种不同的形式:劳工抗议、三农抗议、学生抗议、城市治理抗议和反体制性政治异议。

他表示,值得注意的一件事是,抗议者出现在多个城市的街头,他们显然知道中国其他地区发生的事情。他们都在围绕着新冠问题进行政治动员,但这一点通过不同的棱镜折射了出来。

尽管抗议活动最终被扑灭,但这种不满情绪的交集一直是中国历史上的重大转折点。1919年5月4日,北京学生聚集在天安门广场抗议《凡尔赛条约》,此条约允许日本保留德国以前控制的山东领土。“新文化运动”的成员呼吁摒弃传统的儒家价值观,采用西方的“德先生”(民主)和“赛先生”(科学)的理想。

镇压抗议活动的企图导致了一波罢工潮,包括在当时中国最重要的经济大都市上海。秩序最终恢复了。但是在这场运动的领导者中有李大钊和陈独秀,他们在两年后成立了中国共产党。

在1960年代毛泽东对党的官僚机构发动的文化大革命中,北京学生是最激进的红卫兵。

时间快进到1989年6月,一波截然不同的抗议浪潮再次以天安门广场的学生为中心。事实上,这场运动始于4月,是对1982年至1987年期间担任总书记的胡耀邦去世的自发公开“哀悼”。

今天与1919年一样,普遍的民众不满,似乎突然在首都学生中找到了焦点。当上周二传出前领导人江泽民去世的消息时,人们猜测这一事件可能会产生类似的催化作用,特别是当关于江泽民去世的官方声明,赞扬他确保了权力向胡锦涛的和平过渡。胡锦涛在2004年自愿辞去军队首脑的职务,在10月的二十大上被习近平请出会场。

美国中央情报局资深中国问题专家、大西洋理事会的约翰•卡尔弗(John Culver)感动地评论道:“我不是一个迷信的人,但现在的感觉和(在天安门事件发生之前)是一样的,就像事件正沿着铁轨走向血腥的结局。”

法国社会理论家古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)在《乌合之众:大众心理研究》(The Crowd: A Study of the Popular Mind,1895)一书中指出,群体不仅仅是个体成员的总和。由于群体的三个特征,即个体的匿名性、个体之间的传染倾向和群体的易受暗示性,他提出了集体群体思维的存在。

勒庞写道:“个人的有意识行为被群体无意识行为所替代,是当今时代的主要特征之一。”

在埃利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti)的《人群与权力》( Crowds and Powe,1960)一书中,有一种不同的观点,在两次世界大战之间,这一观点在奥地利作为犹太人的壮大经历中有所体现。

在卡内蒂看来,所有人群的趋势都是朝着密度、方向、增长和平等发展。人群就像一个被围困的城市,受到来自内部的背叛和来自外部的敌意的压力。

卡内蒂写道:“在人群中,个体会觉得自己正在超越自身的极限。他有一种解脱的感觉。”

但由此产生的“释放”可能是破坏性的。

也许是忘记了这群人的历史记录好坏参半,当年轻人走上街头时,西方媒体倾向于站在他们一边。我清楚地记得,《纽约时报》对“阿拉伯之春”抗议活动的满腔热情。西方对所谓的颜色革命的报道,一般都是不加批评的,包括格鲁吉亚的玫瑰革命(2003年)、乌克兰的橙色革命(2004年)和吉尔吉斯斯坦的郁金香革命(2005年)。

2014年,当基辅民众在“欧洲独立”(Euromaidan)革命中将腐败的总统维克托•亚努科维奇(Viktor Yanukovych)赶下台时,我自己也曾欢呼雀跃,但低估了这一事件将多么迅速地引发俄罗斯的干预。

这群人在拉丁美洲也仍然是一股强大的力量。近年来,他们迫使智利修改宪法,放弃哥伦比亚的税收计划,拒绝厄瓜多尔与国际货币基金组织的协议,改革秘鲁的燃料补贴。(要查看2017年以来全球约400起反政府抗议活动的综合名单,请参阅卡内基的《全球抗议追踪》。大卫·克拉克和帕特里克·里根有一个可以追溯到1990年的数据库,数据显示自2010年前后以来,全球抗议活动激增。)

群体在最近的美国政治中扮演了一个不同寻常的重要角色。2020年5月25日,乔治·弗洛伊德被谋杀后,在美国许多城市聚集的人群,表达了对种族歧视和暴力的广泛反感。然而,他们的行为产生了无法预见的后果,尤其是警察的士气下降,和暴力犯罪的大规模爆发。

2021年1月6日,特朗普的一群支持者入侵国会大厦,是一次试图推翻2020年总统选举结果的失败尝试。然而,其最终结果很可能是降低了特朗普在2024年连任的几率。

由于互联网和智能手机的支持和授权,网络暴民的出现已经充分表明,群体并不总是善意的。正如作家芮妮·迪雷斯塔 (Renée DiResta)所指出的,出现在2010年代的数字人群,与让卡内蒂着迷和震惊的上世纪30年代的人群,有着根本的不同。根据她的说法:

1. 人群总是想发展壮大,而且总是可以壮大,不受实际限制的束缚。

2. 在人群中是平等的,但也有更高层次的欺骗、怀疑和操纵。

3.人群喜欢密度大,数字身份可以使他们更紧密地聚集。

4. 人群需要一个方向,而标题党让方向的制造成本更低。

在一篇精彩的新文章《网络暴民如何像鸟群一样行动》(How Online mob Act Like the Birds)中,迪雷斯塔将我们的网络行为与椋鸟群飞进行了类比,考虑到最具争议的社交媒体网站的名字(注:指推特,意味鸟叫声),这一点尤其恰当。

我们在推特和其他平台上,看到的是“本地行为反应快速传递给邻居”。她认为,经常产生阴谋论和谩骂的原因更多地与网络内容筛选技术有关,而不是与内容审核的缺陷有关。

她认为,“我们目前的通信基础设施和推送系统”可能是一个“死亡螺旋”,因为它导致了“有毒的紧急行为”。

考虑到这些,让我们回到中国。当局对抗议活动的最初反应令人惊讶。显然是政府控制的机器人突然在中国社交媒体上铺天盖地地发布护航广告,让用户更难访问或分享有关大规模抗议活动的信息。

一开始,党坚持的路线是这样的,《人民日报》11月26日署名仲音的文章写道“我们的防控政策是经得起历史检验的,我们的防控措施是科学有效的,是最经济的、效果最好的”。

但后来,非常令人惊讶的是,广州放松了至少四个区的限制。郑州还宣布,不需要通勤上班的居民(如学生和老年人)将免于进行大规模PCR检测。在重庆,官员们也宣布了限制检测要求和防止封锁延长的措施。

包括北京和北方城市石家庄在内的其他城市放宽了检测要求,并重新开放了商场和超市。彭博社报道称,中国现在“决心退出疫情清零政策”。到明年上半年末,中国经济将“摆脱任何实质性的疫情限制”。

等等,是群众赢了吗?

看起来确实如此。上周三,国务院副总理孙春兰在一份声明中宣布,新冠病毒的“致病性减弱”给国家带来了“新形势”和“新任务”,这与她一周前的立场完全相反,声明中没有使用“动态清零”这个词。

《环球时报》前主编胡锡进在推特上写道:“大多数中国人不再害怕被感染了,而中国可能比预期更早走出新冠肺炎的阴影。”

在我看来,习和中共领导层面临着典型的三难困境。他们想要三样东西,但他们最多只能有两样。在经济学中,最著名的三难困境或“不可能三角”涉及固定汇率、自由资本流动和独立货币政策之间的选择。在今天的中国,人们可在以下选择中实现两项:

1. 疫情清零;

2. 经济增长5%左右;

3.社会稳定。

在2020年和2022年,中国选择了选项1和3,牺牲了经济增长。国际货币基金组织(IMF)估计,受新冠疫情限制措施影响,中国在疫情第一年的增长为2.2%,今年为3.2%。

但选项1现在似乎与选项3也不兼容。理论上,习可能会选择1 + 2,要么通过大幅贬值挤压实际工资,要么效仿西方的做法,把钱发放给家庭,鼓励他们在网上消费。

但较低的工资将带来不稳定,而“经济刺激支票”和在国内消费的战略将意味着结束党针对大型科技公司的打压。合理的解决方案必须是放弃清零,将选项2和3结合起来。

但是,如果这是党所决定的,那是非常危险的。根据政府统计数据,中国60岁以上人口为2.64亿,80岁以上人口为3600万。根据国家卫生健康委员会的数据,有3200万60岁以上的人(12%)和800万80岁以上的人(22%)从未接种过疫苗。

数千万其他高危人群接受了前两剂疫苗,但拒绝接受加强针。考虑到中国疫苗的低效力,以及第二剂疫苗接种已经过了18个月,这部分人群基本相当于没接种。

相比之下,美国65岁以上的老年人中有98.5%至少接种过一次mRNA疫苗,这种疫苗比中国现有的灭活病毒疫苗对预防重症更有效。

现在中国似乎准备开始新一轮的疫苗接种。石药集团的SYS6006 mRNA候选疫苗,可能比现有的中国疫苗更有效,从其1/2期试验中在中年人身上产生的令人印象深刻的抗体反应来看,可以得出这一结论。公司仍在等待有关老年人的安全数据,目前尚无3期临床疗效数据。

但中国当局可能会发布紧急批准,并将稀缺的剂量分配给风险最高的人群。他们还需要克服老年人中的反疫苗情绪。党似乎无所不能。它在这方面却表现出一种非常儒家的态度,不愿意强迫老年人打针。

然而,如果中国的任何一个城市在高危人群接种疫苗或加强针之前就经历一波大的感染浪潮,医院很可能人满为患,床位、医护人员和设备短缺,更不用说分发抗病毒药物的挑战了。

中国特别缺乏重症监护病房床位:每10万人中只有不到5张。台湾有28张,新加坡12张。如果清零政策真的放松,疫情似乎很有可能激增。11月,当地方官员实施中央政府发布的优化防控20条时,一个月内每天报告的病例增加了2000%。

如果像广州这样的城市在疫苗接种问题解决之前就失去了对疫情的控制,会发生什么?要想找到答案,不妨看看香港,在3月和4月的六周时间里,香港0.1%的人口死于新冠。

香港的人均医院床位和医护人员数量远高于中国内地,但这一体系在压力下崩溃了。停尸房人满为患,活着的病人和尸体一起被留在医院的房间里。

今年一直渴望将资金配置到中国的西方投资者,正在庆祝中国显然放弃了清零政策。他们应该对自己的愿望保持谨慎。假设中国的感染致死率约为0.2%(就像台湾最近的疫情一样),如果没有群体免疫,仓促重新开放将意味着约300万人死亡;如果考虑到疫苗接种率和对预防重症的保守假设,也可能有100万人死亡。

总而言之,要摆脱三难困境并不容易。

三年前,在首尔的一次会议上,我与中国经济学家林毅夫打赌2万元,赌中国经济(以当前美元计算的GDP)在未来20年内不会超过美国。大多数专家认为,这是我疯狂的逆向押注。但普遍观点高估了中国模式的韧性。

在我的著作《文明:西方与其他文明》(Civilization: The West and the Rest ,2011)中,我认为六种“杀手级应用”将西方文明与其他文明区分开来,因此,从1600年左右开始,西欧及其移民殖民地的经济增长和生活水平大幅提高。它们包括:

1. 经济和政治竞争的合法性;

2. 科学革命;

3. 以私有产权为基础的法治;

4. 现代医学;

5. 消费社会;

6. 职业道德。

自毛泽东去世后,中国迟迟没有实现其中的四项,即2、4、5和6,只采取了两项,即政治竞争和法治。我长期以来一直认为,这种有选择地采用西方操作系统的做法是不可持续的,因为它让中共精英掌握了太多权力。

当中国领导人致力于“开放”政策时,这并不那么重要。问题是随着习近平的上台而开始的。

正如博明(Matt Pottinger)、马修·约翰逊(Matthew Johnson)和戴维·费斯(David Feith)在《外交事务》的一篇新文章中所说,习已经着手恢复20世纪中期的马列主义模式。

他面向党内听众的演讲和文章显示出“对颠覆的深深恐惧,对美国的敌意,对俄罗斯的同情,对统一中国大陆和台湾的渴望,以及最重要的,对共产主义最终战胜西方资本主义的信心。”

习近平在2012年12月的一次演讲中问道:“苏联为什么会解体?苏共为什么会垮台?一个重要原因是理想信念动摇了。最后戈尔巴乔夫轻轻一句话,宣布苏联共产党解散,偌大一个党就没了。最后,竟无一人是男儿,没什么人出来抗争。”

2013年4月,中共中央第九号文件呼吁中共根除西方“错误的意识形态思潮”,包括宪政民主、西方价值普世的观念、公民社会的概念、经济新自由主义和新闻独立。为什么?因为“西方反华势力”正把“西化分化和‘颜色革命’的矛头始终对准我国”。

他在2018年的一次演讲中说:“像马克思那样,为共产主义奋斗终身······一体化的世界就在那儿,谁拒绝这个世界,这个世界也会拒绝他。”

中国人民解放军出版的教科书引用习的话说:“我们同西方国家的斗争和较量是不可调和的,因而必然是长期的、复杂的、有时甚至是十分尖锐的。”

好消息是,我想我和林毅夫的打赌会赢。坏消息是,面对国内的不可能三角,习可能会寻求通过在国外挑起战争来挽救党的合法性。他不会是历史上第一个为了应对威权体制内部矛盾,而走上这条道路的独裁者。

如果所有一党制政权都在失望民众的“群飞”中结束,那么在过去的一个世纪里,世界将会安全得多。苏联做到了(尽管1991年的革命没有解决俄罗斯帝国主义的问题),西班牙、葡萄牙和南非的法西斯政权也被推翻了。相比之下,纳粹德国、法西斯意大利和日本帝国都走上了战争道路。

我们将比大多数人想象的更快地发现,暴政如何在中国终结。当群众引导党和人民奔赴与疫情的宿命之约时,这场巨大的人类悲剧的最后一幕开始了。