托马斯·黑尔是英国《金融时报》驻上海记者,他在半夜被“带走”,来到一个查不到地址的岛上设施,隔离了10天,以下是他的记录。

一

电话响了,是一个我不认识的号码。

电话那头的男人用普通话说:“你需要隔离”。

他是从上海市疾病控制和预防中心打来的,“我将在大约四或五个小时后来接你。”

我冲出酒店,储备了一些关键的物资。根据同事的建议和我以前在中国的隔离经验,这些物资包括:罐装金枪鱼、茶、饼干、三种维生素、四种哈里波糖果、特百惠盒子、一个瑜伽垫、一条毛巾、清洁设备、一条充电线、大量书籍、眼药水、一个托盘、一个杯子,还有一个印有北约克郡博尔顿修道院周围乡村风景画的杯垫。

四到五个小时后,我又接到一个电话。这一次是酒店的女工作人员。她说:“你是一个密接者,你不能出去。”

“我是酒店里唯一的密接者吗?”

我是,她告诉我,并补充说“酒店已经关闭”,意思是真的被锁住了。

我走到房间门口,打开门,一名工作人员正站在那里。我们都吓了一跳。

她半跳着说:“你不能出去”。

我抱歉地问道:“工作人员能离开吗?”

她微笑着回答:“没关系的。我刚刚开始换班。”

穿着防护服的人稍后到达。首先,他们进行了核酸测试,与之前给我打电话的那个人一样,带着仓促和不耐烦。

然后,一个人押着我走到无人的走廊上。我们通过了被封锁并有人看守的电梯,然后乘坐员工电梯下楼。

在外面,入口处也被封锁了。一家拥有数百个房间的酒店,因为我一个人被封锁了。

我处在被 “带走”的过程,这是一个现在中国经常用的表述。

在空荡荡的街道上,一辆公交车正在空转。这辆车很小,可能是为学校旅行或大家庭准备的车辆。我们开走了。我问车上的十几位乘客中的一位:“我们要去另一家酒店吗?”

他说:“不是酒店。”

另一位乘客说:“天啦!”

这句话通常被翻译成“哦,我的上帝”,但在这种情况下,它更多地表达了“看在上帝的份上”。

车上的气氛不是恐惧,而是心不在焉。收音机里传出的流行音乐偶尔会被严重的静电干扰。但似乎没有人在意。

作为一个成年人,在不知道目的地的情况下被带到某个地方是一种奇怪的经历。我们的司机穿着防护服,在电话里忙着跟一些远方的政府管控人员交谈。

一个多小时后,他的驾驶似乎也变得更加疯狂。

我的脑海中闪现出最近来自贵州省的新闻报道,其中一辆隔离客车坠毁,造成27名乘客死亡。我系好安全带,重新把我挡在过道上的行李箱摆好。

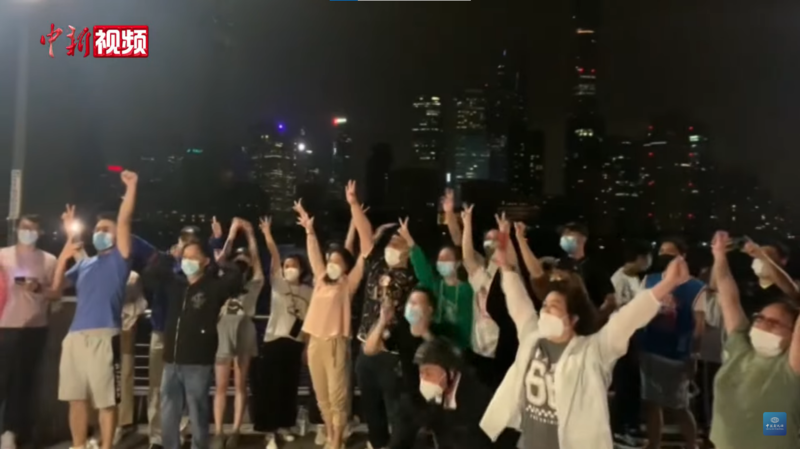

最终,我们停在了田野中间的一条小路上。司机通过对讲机得到指示,继续前进。但这是不可能的,因为在我们前面有几辆大客车挡着,而且有小群人在黑暗中徘徊。

他对着对讲机叫道:“我没法开车。”

然后就下了车,把车锁了,在夜色中徘徊。

我摇下车窗,想看看是否可能爬出去。我们现在已经进入了农村,而且天气出奇的冷。然后,一位也穿着防护服的乘客,跳到了驾驶座上。因为乘客和司机都无差别地穿着防护服,让人很难分辨出谁是负责人。

这人并不是要逃跑,只是想打开车门。

在外面,人们抽烟,漫无目的地闲逛。

其中一个人问我:“你来自哪里?”他

的防护服被卷在腰间,看起来像一件连衫裤工作服。

我说,英国。

他的眼睛睁大了,“他们把你带到了这里?你还有外国护照?”

排队的公共汽车慢慢地消失在路的尽头,看起来像是一个灯火通明的大门。夜空中的香烟烟雾给田野蒙上了一层银色的阴影。看起来,黑暗背后隐约有巨大的建筑物。

公交车内行李箱和袋子的摆放,意味着我们的位置都有点不舒服,然而有一个人已经睡着了,而且鼾声如雷。另一个人在手机上玩单人纸牌游戏。

我们等待着。我们这些中没有人是新冠阳性,我没有,其他乘客没有,我们的司机也没有。

凌晨2点左右,我们的司机又爬上了车。发动机转动起来,收音机发出噼里啪啦的声音。

轮到我们了。

我们继续深入中国的隔离机构,这种地方会找到你,而不是你找到他们。

这是一个几乎不为外界所了解或理解的系统的一部分,一个几乎与外界对立的系统。这是一个试图消除,而不是与冠状病毒共存的系统,其中有数目不详的人被拘押在这里。

这是一个外国人可能会想象得到的地方,但很少有人去过那里。

二

三周前,在希思罗机场的中央,中国东方航空公司的登机队列被圈起来了,将乘客与周围环境隔离。就在我快过跨入这条无路可退的通道时,一位工作人员告诉我:“现在不是进入中国的好时机”。

有时,人们会这样形容1990年代前共产主义中国的那种严格限制:“爬上天堂比离开这个国家更容易,今天,爬上天堂比返回更容易”。

严格来说,我的攀登始于2020年初,当时我被任命为《金融时报》驻上海记者。接下来的两年里,我一直在香港等待,由于签证严重拖延,我无法前往大陆。

经过12小时的飞行,我到达了上海机场。在进入城市本身之前,我需要完成10天的强制性隔离,这是针对没有家可回的居民。

在中国,核酸检测几乎是每天都要做的事,检测亭在许多街角很常见。它们看起来有点像食品摊位,只是它们更大,呈立方体,里面的工作人员坐在有两个臂孔的有机玻璃后面。它们只是一个庞大的监控系统的表面机器。

中国的数字新冠通行证与其他地方的追踪计划相似,只是它是强制性的,而且很有效。使用支付宝或微信这两个国家的主要应用程序,一个二维码与每个人最近的测试结果相联系。必须扫描这个代码才能进入任何地方,从而追踪你的位置。

绿色意味着你可以进入,红色意味着你有问题。

在我的第一次隔离结束后,我搬到了市中心的一家酒店,同时寻找公寓。但在我获得自由的头几天,我的二维码在进入建筑物时无法正常扫描。有人在某个地方,把我的名字拼成了Tnomab。(在QWERTY键盘上,字母“n”紧挨着字母“h”,这解释了第一个错字。而“b”则是一个谜)。

在我能够解决这个问题之前,我必须通过跟人谈判才能去到任何地方。除此之外,上海的生活似乎出乎意料地正常,很难发现春季两个月的封锁带来的任何创伤。这座城市闪耀的商场里,商品琳琅满目。

一天晚上,我冒险去了南京路的一家酒吧,在那里我特别努力的跟人商量能否让我进去,因为那里威士忌免费畅饮。一个人告诉我,他估计90%的中国人都同意政府的做法。

这种方法被称为 “动态清零”,是一种最大限度地抑制病毒的方法,采用接触者追踪、持续测试、边境隔离和封锁的方式,一旦发现病例就立即阻止病毒的社区传播。这是很激进的政策,只有在一个已经有大规模监控机制的专制社会中,才能真正长期存在。

尽管中国的疫苗接种率约为90%,但这一政策并没有结束的迹象。共产党官员指出,中国的老年人口众多,地区发展不平衡,医疗资源不足。最重要的是,作为另一种官僚体系,其背后有庞大的劳动力。

几天后,我接到了第一个电话。一个男人问:“这是 Tnomab吗?”(我的名字是Thomas)

我花了很长时间来解释,这个既不存在于英文也不存在于中文的词。在酒吧里曾有过一个新冠阳性案例。他问,“你当时在场吗?”

否认我是Tnomab可能是可行的,但Tnomab和我有相同的护照号码。我不需要隔离,那人告诉我,

但我应该呆在家里。鉴于那天上海只有18个病例,这种几率是很不幸的。

此外,还不清楚我在那里的那个晚上是否发生过接触。第二天,当局再次打电话告诉我,他们已经在路上了。我试图进行协商,但我没有掌握那种技巧,能和一个说他们对结果无能为力的人进行谈判。

当巴士在许多小时后终于到达目的地时,我们悄悄地下了车。我们每个人都被要求在“名单”上确认我们的存在,这是一个古老的官僚主义概念,就像绿色的二维码是现代的一样。

在黑暗中,他们出现在页面上,在中国汉字的海洋中仅有的字母:Tnomab William Hale。

三

我们每个人都被分配了一个房间号。

另一个同屋的人来了,我将其称为“居民1号”,与我并肩走向拘留所。

他指了指蓝色围栏上面的三排铁丝,这些铁丝标志着周围的环境,不完全是带刺铁丝,但也相差不远。

他摇了摇头,几乎是在笑,有那么一瞬间,在疲惫中,我感到了一种可喜的同志友情。

看到宿舍,我们终于搞明白状况了。这个设施由一排排整齐的可称为小木屋的东西组成,每个小木屋都是一个类似于集装箱的箱子,坐落在地面上的短木桩上。

在其中几排的边上,画着一个巨大的微笑的动物,就像自然灾害后建造的临时学校的壁画。很难说总共有多少间小屋。荧光户外照明灯在上方闪烁,一个摄像头被安置在每个门的位置,可以看到每个门。

照明灯和摄像头都打开着。

我们中的大多数人都在门口徘徊,观察我们的新环境。有人喊道:“没有热水”。

某个地方有一个女人在哀嚎,我意识到这里没有孩子。一个居民解释说:“她没有吃的”。

一名身穿防护服的工人来到这里,分发方便面。

在我19平方米的小屋内,有两张单人床、一个水壶、一台空调、一张桌子、一把椅子、一个碗、两块小布、一块肥皂、一条未开封的羽绒被、一个小枕头、一把牙刷、一管牙膏和一个大约有烤箱手套那么厚的卷筒床垫。

地板上满是灰尘和污垢。当你走动时,整个地方都在摇晃,我很快就忽略这一点了。

窗户上有栅栏,但你仍然可以探身出去。、

没有淋浴。

当我检查网络连接时发现,比我在上海酒店的网速快24倍。

一位居民后来告诉我:“我看过那些视频。”

她指的是在中国的抖音网站上流传的类似大规模隔离设施的视频。但是她说,现实仍然让人难以接受。

我也看过这些视频,在来到中国之前,我想知道是否有可能找到这些地方。现在我想出去。我走到一个穿着防护服的工作人员面前,解释说我是一名外国记者,希望这能让我获释。

那个女人问:“你是什么意思。”

显然,不仅仅是我的口音让她困惑,而是我的问题的前提在这里就没有意义。

在中国,有几种隔离方式。有一种是对入境者的隔离,在酒店,我刚刚完成。在家里也有隔离,往往是整个城市封锁的结果。还有对新冠病人的隔离,或医院的隔离。

最后,还有密切接触的隔离,有时使用方舱一词。

对于密切接触者,或者说密接,也出现了大量的辅助词汇。“次密接”是密切接触者的密切接触者。“时空伴随者”是一种基于更灵活的空间和时间定义的密切联系。

有一个笑话,我问一位同事如何描述一个密接的密接的密接。她说:“一般接触者。”

我是一个密接,而这个设施不可否认是一个方舱隔离中心。我的手机告诉我,这里位于上海北部的一个岛屿上。第一天早上,我问工作人员是否有人知道这个设施的详细地址,似乎没有人确定。

事实证明,他们也是刚刚到达。所有问题都被转到一个“客户服务”的电话号码上。但我们并不是真正的顾客。举例子来说,所有东西都是免费的。

在白天,我看到这个设施离明显分为两组人。工作人员穿着防护服,我们其他人现在只穿着便衣。工作人员可以到外面去,而我们不能。

穿白色防护服的工人在中国被广泛称为“大白”,英文无法正确翻译,但使用了 “大”和“白”两个字。一个人告诉我这是一个迪斯尼人物的名字;另一个人说它曾经被用于米其林轮胎人。

一个年轻人,我称他为1号工人,说他只知道我们的位置是“P7”。他补充说,这里刚刚建成,而我是这里唯一的外国人。中国媒体在5月发表的文章称,一个名为P7的设施在另一个P5的五公里外建成。

目前还不清楚在中国有多少类似的设施。

起初,我们无法辨别工作人员中谁是谁。我了解到,工作人员和我们一样,不能离开这个设施,也不能接收快递。

后来,一名工人告诉我,他们每天的工资是230元人民币(31.75英镑)。

最终,透过防护服、口罩和护目镜,我发现了一些性格怪癖,一种特殊的声音,一种步态。

譬如工人1,或者至少我认为是他,在分发食物时唱起了老歌。

他有一次建议:“到上海找你玩吧”。

我问:“你在哪里工作?”

他回答:“不固定,我没有一份稳定的工作。”

这个月之后,他补充说,“我不确定我将做什么。”

四

每天的日程安排是这样的。

清晨,我们被一种类似割草机的噪音吵醒,这实际上是一台工业级消毒机在喷洒我们的窗户和门前台阶。

早上8点、中午和下午5点提供膳食。上午9点左右,两名穿着蓝色防护服的护士过来进行核酸测试。有一次,我问如果我的测试结果呈阳性,是否会被带到别的地方。

其中一个护士说,“当然会把你带走!”

她用英语补充道,“新生活!”

我保持着严格的个人作息:语言学习、工作、午餐、工作、俯卧撑、摇滚乐队 Future Islands的播放列表、网上下棋、阅读或观看亚马逊平台上的连续剧《黑袍纠察队》,依次进行。

这中间还穿插着不断的清洁,去除灰尘。

当我注意到其他住户已经不再拿他们的早餐,把它们留在外面的台阶上时,我对我自己有规律生活的信心更加坚定。小屋之间很容易听到隔壁的声音,我可以听到人们在夜间来回踱步的声音。

我很幸运。至少我的工作是观察正在发生的事情,而不是仅仅体验它。

床是由一个铁架和六块木板组成的,床垫很薄,你必须完全平躺。同时,床架也不可能靠。我想起了罗尔德·达尔的《小魔女玛蒂尔达》这本书,自我九岁以来,我就没有想过这本书。书中的女校长把不守规矩的孩子关在一个房间里,让他们无法舒服。

最后,我发现把羽绒被裹在铁架子框架上就能形成一个靠背。

相比不确定的心理影响,任何不适都是次要的。虽然我在抵达时,被告知我的隔离时间是7天,但实际上是10天。客服人员在各种冗长的讨论中告诉我,被送回家的人的“名单”每天都会公布,并不能提前。

过了一会儿,我对所有其他问题都没兴趣了,我只想着要出去。

虽然我们应该呆在自己的小屋里,但有时也可以短暂地走出去。一般是在摄像机发出警报之前,或与其他居民交换信息,偶尔也交换货物时。这些时刻是获得任何清晰信息的最佳希望。

有一次,我搞到了速溶咖啡,这是个奇迹。还有一次,居民1号猜测说,小木屋只建了一半,我们被匆匆送进小木屋,是因为隔离区的旅馆已经满了。

他告诉我,中国的年轻人和老年人意见不一致,因为后者无法访问国外的互联网,无法看到世界上其他国家是如何处理这种疫情的。

他说,他们生活在一个平行世界里,但他无法忍受失去自由。

我也在一个平行世界里,这其中的利害关系我还不太清楚。但我观察得越多,就越对这种经历感到麻木。

这个设施被高大的树木所包围,下午的时候,当太阳光穿过树木时,你可以打开门,让光线照射进来。有那么一瞬间,整个地方都被乡村的壮丽淳朴所占据。

有一天,大约在这个时候,我和三个女工作人员聊了起来,她们经常在我的门廊范围内聚集聊天。她们对这个囚禁我们的地方的看法,以及她们在其中长时间工作的看法,与我的看法完全不同。

他们说,还好,你有电脑。

居民1后来告诉我:“中国的一线和二线城市,以及三、四、五线城市,高收入、中产阶级和底层城市,也是平行世界。”

在中国的阶级制度背景下,“大白”这个词已经有了更黑暗的回音。它与文化大革命的创伤性记忆松散地联系在一起。在文化大革命中,普通人,其中许多是学生,成为“红卫兵”,被鼓励颠覆阶级秩序。那些拥有财富或权力的人突然发现世界被颠倒了。

中国有句话说“光脚的不怕穿鞋的”。最近几个月,网上有时会出现“白卫兵”的说法,引用过去的红卫兵。

我与这三个女工作人员的谈话继续进行。她们认为在P7发生的事情是正常的。这种感觉很奇怪,很有说服力。仿佛官僚机构而不是病毒,才是自然现象,一个在人类之间而不是在人类内部蓬勃发展的现象。

也许我误判了一切。这与监狱完全不同。

我问道:“你害怕新冠吗?”

他们说:“是的,不管怎么样,如果你的测试结果呈阳性”。一个人补充说,“很难找到工作。”

一个人问:“你多大了?四十岁?”

我说:“我33岁了。”

她说:“这么年轻!我的儿子也是差不多的年纪。”

我问道:“你们不想家吗?”

他们犹豫了一下,没有回答。一个人最终说:“这是一份工作。”

我说:“我知道,但你不想家吗?”

“我当然想。”

五

搞明白P7名单的内部运作原理难于上青天。

为了让你的名字出现在允许离开的名单上,你需要提前一天出现在所谓的双重测试名单上。如果你在名单上,护士会从你的鼻子和嘴里取样,然后对另一个鼻孔做同样的测试。

我为了上这个名单进行了广泛的游说,但在这一天之前,什么都无法确认。

护士们来的时候,他们还测试了我的地板、我的包、我的手机和空调的遥控器。所有这些,就像我在前两周所做的十几个测试一样,都是阴性。

终于,我的二维码变成了绿色。

随着我临近离开,我在这段时间第一次穿上了我的鞋子。这双鞋是由皮革制成的。

当地新闻说,在上海附近正在建造另一个设施,这个设施是为那些真正患有新冠的人准备的。

在国际新闻中,中共二十大在我到达后开始,现在已接近尾声。

我问工人1号,他是否已经决定下一步要做什么。他告诉我,他要在那里工作更长时间。四十天,一次真正的隔离。

当我握住居民1号的手时,那是我除了核酸测试之外,与另一个人最接近的一次接触。

在上车之前,我被递给了一张证书。仿佛我,托马斯·威廉·黑尔,刚刚完成了一场考试。或者,至少,又接受了一次教育。

车上坐满了人,没有收音机,每个人都在用手机大声播放音乐,很快就被打开的车窗里涌进来的空气淹没了。我以为旅程会以城市摩天大楼的壮观回归而结束。但我睡着了,当我醒来时,几乎都没注意到它们。

回到酒店后,热水很热,床垫很软。浴室里的称上的体重数字更低了。现在是大吃一顿庆祝的时候。但任何一家餐馆都会要求我扫描我的二维码,这有可能使整个事件重演。

我花了一些时间在街上来回踱步,内心挣扎着决定该怎么做。当我经过酒吧和餐馆里的人群时,我突然想到,如果你对自由的风险看得这么淡,那你一定是疯了。

他们生活在一个平行世界里。

我走到一家牛排餐厅,问我是否需要刷码才能叫外卖。当他们说不需要时,我感到一阵欣慰。

然后我看到了自己,变成了这样一个男人:我叫他Tnomab,身高不到1米77,头发不再是金黄色,但也还没变白,留着小胡子,还有10天的胡茬。当他伸手去拿手机时,他的动作既匆忙又疲惫,仿佛他要不惜一切代价。