《大西洋月刊》登文,转述了对美国国家安全顾问杰克·沙利文等全球若干外交精英的采访内容。尽管欧洲大陆上打起来了自二战结束后最大规模的战争,但美国的战略中心和重点不会动摇,拜登总统完全专注于对应中国的挑战。

国家安全顾问杰克·沙利文(现任美国国家安全顾问,2016年希拉里·克林顿竞选美国总统活动高级政策顾问以及2020年乔·拜登竞选美国总统团队的高级政策顾问,擅长外交政策,曾任教于耶鲁大学,奥巴马总统任职期间就职于政策规划办公室)本月告诉我:“从地缘政治的角度看,我们面临的最大战略挑战是中国的崛起,以及中国对基于规则的国际秩序的挑战。这是一个体现在印太地区的挑战,但也体现在全球。”

在过去的半个世纪里,历届美国政府都面临着类似的挑战,因为人们越来越多并几乎不可避免地认识到,美国的未来在于亚洲国家,以及这些国家不断扩大的财富、外交影响力和科技实力。然而,总统和决策者们每当关注这一地区时,世界其他地方就会爆发一些危机,比如21世纪初的反恐战争,还有今天的俄乌战争。这些危机转移了他们的注意力和资源。

因此,华盛顿的努力没有上升到亚洲本该得到的关注层次。

根据拜登最资深的外交政策助手的这一说法,本届政府终于打算纠正这一问题。在新冠病毒大流行的尾声、俄罗斯入侵乌克兰和通货膨胀占据新闻头条的情况下,拜登采取了一系列措施,以加强美国在印太地区的地位。

印太是一片横跨南亚、东亚和南太平洋的面积巨大且人口众多的地带。这次拜登总统不会再分心了。

真的如此!他的助手们坚持认为。

拜登的最高亚洲顾问库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)说,“拜登政府和本届政府内的高层人士,他们一直见证着这样的地缘图景,基本上都在试图对外放出信号,即使在非常关键的诸多挑战中,无论是在过去的中东还是现在的欧洲,更长期、更持久的挑战将发生在印太地区。为使美国和该地区继续繁荣和有效率,印太地区将需要美国方面展现更多能力,以及更深入的参与。”

推动美国加倍参与到这一地区的因素是中国崛起。随着北京实力增强和野心上升,亚洲已成为华盛顿捍卫美国全球影响力,以及支持与其他国家的关系、规范和理想体系的要点。

面对国内日益严重的政治和经济困难,以及俄罗斯在国外的侵略,拜登团队是否能坚持到底并不确定。正如沙利文最近对《大西洋月刊》主编杰弗里·戈德堡所说,政府的一个重要目标是,“确保普京在削弱和分裂西方的目标上受到遏阻”。

如果真能做到,那么其亚洲议程将是对华盛顿外交传统的一次重大重塑(即:传统上更加重视欧洲,其次是中东)。

当然,在二战后的岁月里,美国的决策者们几乎没有忽视过亚洲。美国在朝鲜和越南打仗,与中国的伙伴关系在过去50年里重塑了全球经济和国际政治。然而,美国的外交政策机构长期以来一直专注在欧洲,那里是与苏联冷战的竞争中心;还有中东,那里一片由石油、伊斯兰革命者和代价高昂的战争组成的土地。

那些优先事项,现在已经与一个不断变化的世界脱节了。从20世纪60年代日本崛起开始,到90年代印度崛起,亚洲给美国带来了最大的挑战和最大的机遇。亚洲是美国公司为其产品寻找新中产阶级客户的主要场所,也是世界上最重要的芯片、电动车电池,以及其他对美国经济至关重要的商品制造供应链所在地。

同时,亚洲也为美国的全球首要地位贡献了主要的竞争对手。80年代,人们普遍预测日本将超越美国成为世界最大的经济体。现在,美国的头号对手是中国。虽然普京俄罗斯仍然是一个主要的安全关切,但中国领导人是真正拥有金和影响力的人,可以推翻美利坚治世,取代美国成为世界上最重要的超级大国。

华盛顿在适应这一新的现实方面一直进展缓慢。奥巴马尝试了他著名的重返亚洲战略(注,Pivot to Asia 直译为亚洲支点),与许多亚洲国家扩大了个人接触,在澳大利亚驻军,推动美国加入跨太平洋伙伴关系(TPP),这是一个由12个国家组成的经济和贸易协定。

2011年,奥巴马在澳大利亚议会上谈到了美国战略方向的“更深远地转变”,他说:“我已经……做出了一个深思熟虑的战略决定,作为一个太平洋国家,美国将在塑造这一地区及其未来方面发挥更大和长期的作用。”

但正如美国外交关系委员会研究员大卫·萨克斯(David Sacks)最近所说的那样:“很多时候……美国未能将这种雄心勃勃的言辞,与对应该地区重要性的政策结合起来。”

美国被伊拉克、阿富汗和叙利亚的混乱局面困扰,在面对北京的诸多威胁性行为时过于犹豫不决。首当其冲的是北京将南海军事化,声称绝大部分南海为其领海。奥巴马的“重返亚洲”战略,充其量只是初步反应,而不是根本性的政策转变。

特朗普上任后立即让美国从TPP中撤出,从而破坏了这一策略。此后,亚洲多国的领导人似乎在没有华盛顿的情况下继续前进,一个重新命名的TPP协议(即CPTPP),最终在没有美国参与的情况下达成了。

特朗普设计了其本人版本的“重返亚洲”战略,颠覆了正统的美国对华政策,继续维持“对华接触”的幻想破灭,超级大国的竞争启动。尽管特朗普专注于与北京的贸易战,他对中国的对抗性立场主导了华盛顿的议程,但他本人基本上忽略了这个地区的其他国家,除了与朝鲜独裁者金正恩交换“情书”之外。

拜登团队采取了务实的方法:沿用了部分特朗普对中国的强硬路线,重振了奥巴马的区域外交,并掺入自身想法,以创建一个协调一致的亚洲外交新行动。美国总统通过与四国集团(Quad,与澳大利亚、日本和印度建立的安全伙伴关系)领导人举行定期会议,提升了美国在四国集团中的参与度。

去年,拜登与英国和澳大利亚(取三个国家缩写并串联起来,即AUKUS)达成了一项防务安排,向澳大利亚军队提供核潜艇技术。在非军事领域,拜登于5月在华盛顿主持了有史以来第一次东南亚国家领导人峰会;随后在访问东京时,启动了“印度-太平洋经济框架”,这是一个最初与这一地区十几个国家达成的商业协定。本月,美国政府开始与中华民国进行贸易谈判。

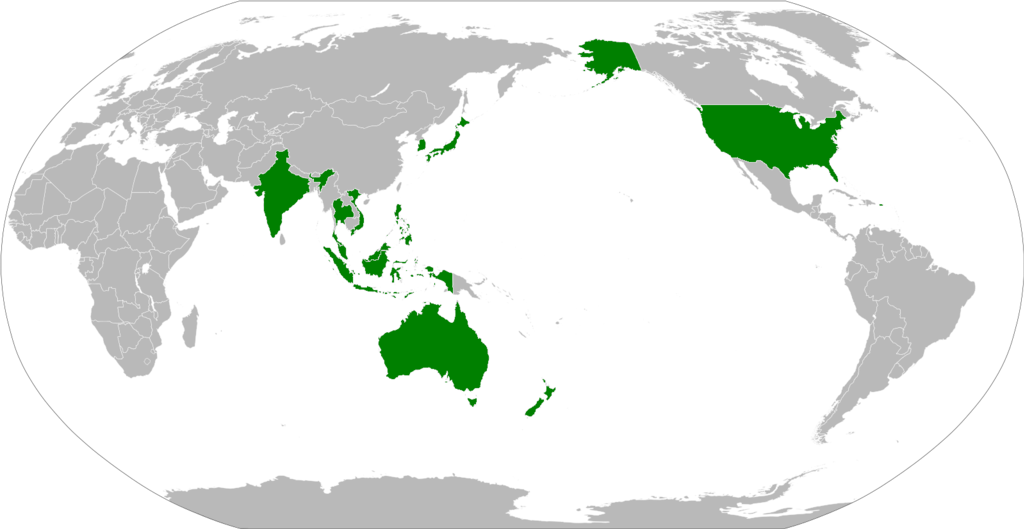

注,印度-太平洋经济架构又称印太经济架构、印太经济框架,是美国等13个印太地区国家于2022年5月23日在日本东京正式启动的经济合作机制,由拜登于2021年10月举行的东亚峰会上提出,创始成员国占世界GDP的40%。该架构将侧重于四个关键支柱:公平和有弹性的贸易、供应链弹性、基础设施、清洁能源和脱碳、税收和反腐败。图为IPEF首轮参与的国家。

拜登的国家安全顾问沙利文对我强调,“总统的计划不仅仅是重新启动了奥巴马的‘重返亚洲’战略,拜登方法的一个特色是,我们在欧洲和中东的参与和外交关系,与我们在印太的战略地位之间存在着战略联系。例如6月的北约峰会,这是美国在亚太地区的主要盟友日本、韩国、澳大利亚和新西兰的领导人,首次参加的北约峰会。”

他还提到了欧盟为增加其在印太地区的参与度而做出的努力。沙利文认为这两项举措都标志着美国在东方的伙伴和西方的盟友之间形成了新联系。

沙利文补充说:“这不是从一个国家转向另一个国家,而是加强我们在所有国家的地位。因为这样做会产生回声效应,特别是在印太地区。”

拜登政府的努力在该地区并非没有得到赞赏。我采访了曾经担任过印度外交部长的印度议会议员沙希·塔鲁尔。他告诉我,随着乌克兰战争的爆发,“我们想知道这是否会分散美国的注意力,使其更加关注欧洲。但看起来拜登政府并没有把注意力从亚洲移开。”

然而,这个地区和美国的人们越来越担心,华盛顿与中国在亚洲的竞争加剧,增加了大国间冲突的风险。本月初众议院议长佩洛西访问台湾时,中国大陆的举动就是一个例子。作为回应,解放军在台湾岛周围举行了大规模军事演习。北京一直认为台湾是中国的一部分。

沙利文告诉我,“现在判断这些事件是否会导致台海对峙的长远变化还为时过早,但清楚无误的是,中国希望以我们认为是破坏稳定的方式来改变现状。这可能包括解放军在台湾海峡和台湾岛周围的行动方式。”

沙利文还确认了一点,拜登的战略“确实意味着,美国在印太地区军事存在的提升”。五角大楼已经在计划升级位于澳大利亚和印太地区其他地方的军事基地。

沙利文说:“我们相信,我们既能强化在北约东翼的军事存在,也能强化在太平洋地区空中、水下和海上的军事存在。因为事实上我们正在从美国国力的不同要素中汲取力量。”

美中冲突升级的可能性让印太地区的许多人感到不安。

新加坡前外交部长杨荣文告诉我:“对许多人来说,美国似乎想在他们能做到的范围内把中国拉下马。中国变得太强大了,太令人不舒服了。这是美国巨大的不安全感,担心中国会超越它,甚至取代它,成为世界上的头号大国。更好的方法是一个建设性的关系,一方坐下来说,‘看,这些是我们的问题,让我们谈谈。让我们找到一种妥协的方式,并找到一条向前的道路。’”

拜登政府对此反驳,认为其与亚洲交往的目的不是为了遏制中国。拜登的亚洲政策顾问坎贝尔说:“对美国而言,我们最重要的努力必须是表明我们将与盟友和伙伴合作,维持我所说的印太的运作体系。这个体系一直非常有效,它带来了前所未有的和平与繁荣。 ”

尽管如此,从华盛顿的角度来看,与中国和解的道路已经变得很艰难。作为对佩洛西访台的回应,北京切断了关于军事和其他问题的高级别会谈。但白宫坚持认为,对话仍然是其亚洲议程的一个重要组成部分。双方正在为中美领导人预计将在今年晚些时候举行的面对面峰会而努力。

坎贝尔说:“美中关系中会有一些不可预测的因素和时期。这就是为什么我们政府强烈关注建立信任机制。在一个可能出现误判或疏忽的结构中,危机沟通可以说是一种护栏。”

沙利文发出了类似的信息。他说:“有足够的理由相信,如果双方能调动起意志,他们都有能力进行激烈的竞争。但要在护栏内竞争,确保竞争不会演变为武力冲突,同时也要在一些议题上合作。我们应该能够与中国找到一种运作节奏。在这种节奏下,我们可以期望以一种维持稳定的方式管理竞争,并给印太地区和世界一种感觉,即中美竞争不是(危险的)下降螺旋。但这在很大程度上取决于北京。”

拜登能在多大程度上推进他的亚洲方式也是不确定的。他可能会受到国内政治的限制,要么向中国妥协,但对北京的强硬态度是两党间罕有的共识;要么就是与印太地区由更广泛的接触。

例如,他的印度-太平洋经济框架的谈判,将侧重于数字商业标准的制定、供应链安全和其他重要的区域性商业领域。坎贝尔坚持认为:“这个框架的要素将包括在21世纪非常重要的内容。”

但是,它们不会解决传统的贸易问题,例如降低关税和市场开放。在这些问题上让步,将有可能加剧美国的反贸易情绪。

新加坡前外交部长杨荣文说:“每个人都会说,‘是的,这非常好,我们都会参与。’然后他们会等着看有多少实质性内容。我不认为那个(框架)很重要。如果你把自由贸易从经济框架中拿出来,你还有什么?”

拜登团队毫不畏惧,认为美国不仅可以在亚洲与中国竞争,而且最终可以胜出。沙利文说:“围绕着对未来发生事情的假设,有一种基于现状惰性。即没有考虑到有利于美国而不利于中国的发展。认为中国人将实现某种霸权,或印太地区将欢迎中国霸权的说法是不足为信的。”

美国面临的最大挑战可能是许多亚洲领导人的矛盾心理。一方面,他们仍然认为美国在这一地区的影响力是对中国的必要制衡。另一方面,他们又不希望疏远中国政府。这意味着拜登必须玩微妙的外交游戏。

新加坡前外交部长杨荣文:“没有一个国家希望完全依赖中国。因此,美国自然是天然受到欢迎的。”

同样,他也警告说,美国不应过度发挥其作用。“如果美国强迫这些国家做出选择,我不认为答案会是美国所喜欢的。”