上一篇抗新冠日记(华人亲历 | 在日本感染新冠是种怎样的体验?高烧39度才坐上救护车)中,作者“纸鱼丸”讲述了自己是如何从感染新冠到高烧39度以上,才终于坐上救护车,被医院接收的艰难经历。这篇我们继续来看看,作为一名日本独居华人移民,“纸鱼丸”在到达医院之后经历了什么,以及出医院后是如何一人孤身在家与病毒做斗争、自救的。

在两个小伙子帮我约医院,以及驾车送我到医院期间,队长一直在陪我聊天。大约也是怕发烧将近四十度的我神志不清吧。我说我原本的业界被新冠重创,收入减少,我才下了决心,拿下国籍后裸辞,回到学校,下一个目标是建筑士的资格。这博得了队长的好感,他说他印象里,一级很难考,是难关资格。

就这么说着,车已经开到了目的地。第一次坐救护车,原来在后面车厢里,真的是什么都看不到,我下了车都不知道这里是哪家医院。我跟着队长从紧急出入口走了进去,护士指示我在一间房间里面坐下等着。我的初诊手续全是队长帮我办的。现在想想,我都没有抓住机会跟他们三人道谢道别,有些失败。

这两张照片是我在医院房间等待时照的。这里我要感谢森。她第二天应该还有工作,从听说我发烧叫了急救开始,就一直短信陪我到我安全到医院,她才睡去。

又过了几分钟,医生来了。是一个年轻的男医生,瘦小,文质彬彬,脚步和说话声音都轻盈又充满弹性。他一边问我感染史一边敲进我的病例。说起班级聚会,他认为以新冠的潜伏期来讲太短了些。但如果我也想不起什么其他的接触,那也没有办法。我把正在吃的感冒药递给他看,似乎感觉他微微笑了一下,最后他拿来一个细细长长的棉签要给我做核酸。

我忽然想到,这可是我第一次呼叫119急救电话,第一次坐救护车,第一次在日本急诊,又是第一次做核酸诶!

棉签转到某一个角度的时候,忽然嗖地进了深处,我大概只是表情动了一下,那医生立刻说:“哦哦很痛哦!抱歉!再稍稍坚持一下!”那温柔的语气让我怀疑他是不是儿科大夫出身?检查后他告诉我大约40分钟出结果,然后就离开了房间。另一位护士走进来,带我去医院大厅里面等结果。

2022年7月18日(星期一)发症第三天

实际上等了大约一个小时,那名医生来我坐的大厅一角找我,通知我检测结果是新冠阳性。我跟他说我最担心回家的问题,因为我无法打车。他说“哦对哦!我去问一下!”过一会儿小跑着回来,递给我一张纸,上面是“民间急救用车”的清单。一共八家企业,承接阳性患者的负压出租车服务。

关于我的病症,他照本宣科地告诉我:感染到肺、出现呼吸障碍的算中等症,进ICU需要插呼吸机的是重症。像我这样没到肺的只能算轻症,轻症患者按现在的政策,都不入院治疗,开点药回家疗养。他递给我一袋子退烧药,还有新做的我的就诊卡,告诉我交费是在一个月后,我完全康复之后再来院交诊疗费。

我拿着那份清单,打了三家都是没人接。这时正好走过来一名护士,我叫住她,问她这些出租车公司哪家比较近。她叹了一口气,说现在新冠患者用出租车非常紧张,不是我有得挑的。想坐车回家的话,就把这张清单上挨个打一遍,如果有一个接电话的就是万幸了。而且,这些车非常贵,一般8公里以内就要收一万日元。

我有点被吓退了,我的钱包里只有一万六千日元的现金,可能还不够车费呢。她迅速看明白了我的担心,继而说:如果你家就在本市的话,走回去可能是最快的。

我犯愁了:我当时还在发着高烧,走回去,我查了一下有4.5公里。我对发着烧的自己的体力没有自信,而且当时是夜里两点,走在路上晕倒了也不会有人发现。当时嗓子也疼,不想无止尽地打电话了(这些天打电话打得心累)。高昂的费用也让我觉得肉痛。

后来我想了一个折中的办法:打擦边球。东京都的指示是“尽可能避免乘坐公共交通”,没有说完全禁止。我决定在医院大堂里,静坐到早晨,再坐第一班的始发车回家。

在同一把椅子上,我几乎是静坐了三个多小时。期间我拿出离开家时匆忙装进包里的水,把药先吃了。虽然一晚上经历了很多,但我却完全清醒。后来同一个隔离角里来了一个印度人长相的男人,他只是在这里等核酸结果。万一他是阴性的呢?这样跟我一起静坐,他也有可能被我传染了。

看来医院已经顾不上这些,单纯地把发热患者搁在一起了。外科急诊貌似是走不同的通道,这一晚上,光是内科和发热急诊,就来了5、6组人。医院也是相当忙。

清晨5点,我从医院出发了。外面天气很好,空气也清新。我的退烧药起了作用,此时的我感觉神清气爽。

走去车站的路上,外面便利店正在把今天的货推进店里去,门一开,蒸熟的肉包子的香气扑面而来。想到自己一回到家,就会与这样的生活短暂隔绝了,不免稍稍有点儿动心。但还是忍住了。走去车站、进站、上车、下车、直到回家。我把外套的拉链一直拉到下巴,兜帽扣上,一路上几乎没作停留,尽量地不去碰触任何东西。

回到家,把昨晚被汗水浸透的衣服换下来,跟我的几个朋友们报了平安,又喝了点水之后,我匆匆睡了。

早上9点,我被一顿门铃声吵醒,跌跌撞撞地爬起来去应答,发现自己的喉咙已经发不出声音了。门外是快递员。我隔着门对他说你把东西放下吧,我过会儿自己拿。结果他还不依不饶地要确认我的名字和住址是否正确。我……你自己看看住址好吗?!后来总算他听出了我声音沙哑,丢下我的快递头也不回地跑了。我趴在门上,感觉今天一天的力气都被这个快递员给耗尽了……

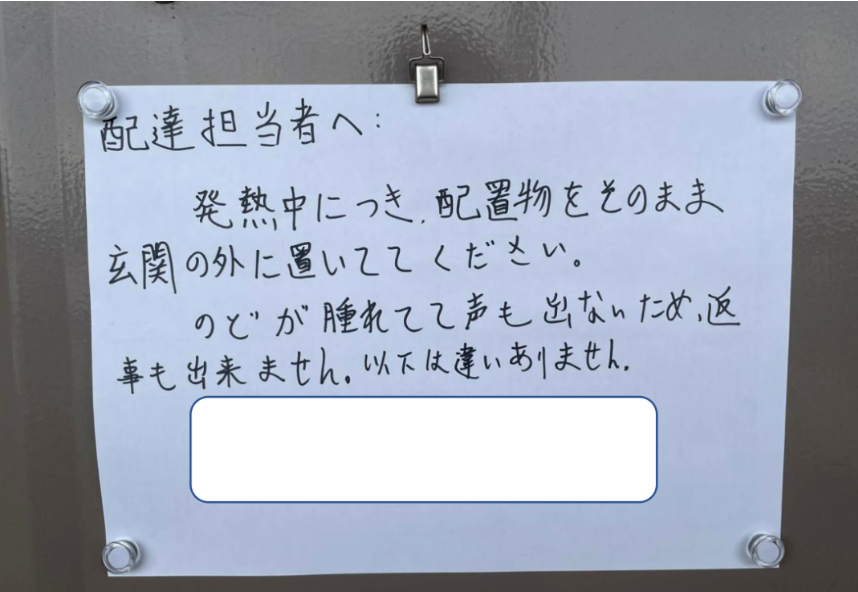

我回到床上缓了好一会儿,爬起来,拿一张A4纸写了一张字条贴在门上:“本人在发烧,喉咙痛说不出话,所以敲门也不会来应答。快递就请放在门外地上就可以了。以下地址、姓名无误。”

当时多了个心眼,在字条上方还放了一个强力磁铁挂钩。后来事实证明我的判断力没有被烧坏。

中午十二点左右,我又被烧醒,体温38.3度。看来退烧药劲儿一过就又会开始发烧。我又吞了一片退烧药,然后开始给班主任发短信。

我告诉他我被正式判断为阳性,今天或者明天保健所会来正式电话通知。并且,我在症状出现的前一天晚上,参加了班级的16人聚会,然后把那张聚会照片发给了他。班主任是个温和的人。但我相信他看到那张照片后头发一根根全都会站起来的……

我的朋友们听说我确诊了,也都很兴奋。有过新冠经历的,积极告诉我他们的经验之谈,在保健所工作的向我提供了免费食料品申请链接,在轻症患者疗养宾馆工作的则笑眯眯地欢迎我去住宿……

我给自己焖了一锅粥,趁退烧药的效果冲了这几天头一个澡,又新开了一瓶美容精华液。仪式感拉满。

我最喜欢的すみっコぐらし的调味包。这时候喝粥,还是可以放一点咸味在里面的。

这时班主任联系我,问我能不能视频。我说我现在说不出话了,他视频说话我打字是可以的。就这样跟班主任连了视频,他说他和学校商量过了,为了防止班级内的感染扩大,他们决定这个星期全班线上听课。

因为决定突然,我们的书都还在学校储物柜里,所以老师们也会对课程进行调整,尽量让我们不用手头有书就能学习。对全班,老师不会公布是谁感染了新冠,只是说去参加聚会的人有一人感染,希望参加过的人自己自觉去核酸检测。我觉得老师的做法还是相当保护个人隐私的。

下午我申请了朋友推荐的,东京都对自宅隔离者的免费食品大礼包。清点了一下家里的存货:最近因为在减肥,买了很多鸡胸肉,鸡肉肠,能量棒之类的东西,按说食材是不缺的。嗓子痛,又在网上买了些缓解嗓子炎症的喷雾、含片什么的。在日本快递没有那么发达,下午下单的话,是第三天的上午才能送到。

做完这些的我大概是睡了,晚上十一点,又是被高烧烧醒。38.2度,出很多汗。一个带过娃的朋友跟我说过,小孩子吃退烧药都是38.5度以上才吃,不然频繁的退烧药会降低身体自然的免疫反应。

那我也再坚持坚持?这时嗓子非常痛,每喝一口水都有撕裂感。我甚至怀疑嗓子已经出血了,张开嘴对着镜子看了看,似乎没看到血,只觉得肿成了粉红色的两大坨。

从十一点到三点,我进行了4个小时的物理降温作战。期间扛着剧痛喝掉了1.5L~2L水,用小毛巾蘸湿后擦拭淋巴集中的地方降温,用额头把毛巾烤成半干……我过十几分钟就量一次体温,但体温一直在38.1~38.3度之间徘徊,相对我的暴躁操作,表现得倒是相当安定。

凌晨3点,我终于累得折腾不动了。宣告物理降温作战失败,吞了退烧药睡觉了。

2022年7月19日(星期二)发症第四天

仅仅一个小时后,凌晨4点,我就在强烈的不快感中醒来。说不清是憋气憋醒的,还是嗓子疼疼醒的。我迅速坐起来,感到鼻子是堵的,嗓子也只剩细细的一条缝可以勉强呼吸。

现在整个嗓子就像是一个大大的伤口,创面翻在外面,每吸一口气,整个嗓子都会因为经过的气流而火辣辣地疼。不光是嗓子,我感觉耳根舌根也肿起来了。我感觉到再肿下去我的嗓子就会完全堵上,那样我就会窒息而死了。

于是我迅速开始自救:擤鼻涕,含含片,用酒精浓度高的李斯特林紫色漱口水反复漱口。折腾一阵后鼻孔通了一只,总比全堵着好!这时的感觉是,喉咙大概除了空气和水,什么也通不过了。

苦苦挨到了9点,我迅速给附近的5家医院打电话。但这些医院无一例外地全都拒绝了我。即使我只能发出气声,听起来状况已经非常糟糕了,接电话的护士们也只是说:实在是非常抱歉,希望您能早日康复。各个医院拒绝我的理由有:发热门诊满了、我们现在无法收治新冠阳性患者、现在我们人手紧张只接收有诊疗卡的老患者、等等。

于是我又尝试着给我被急救那天,向我出具了阳性报告的那家医院打电话。当班护士先是问:你的阳性报告确实是我们医院开出的吗?我说是的。她说你稍等一下,然后放了一段彩铃后回复我说:请先和保健所商量一下吧,我们不能直接接收。

无比绝望中我又给保健所打电话,打了四五次都是忙音根本没人接的。第六次左右,终于打进去,我艰难地用气声表示,我是18号确诊的人。保健所的人立即机械地开始问我生辰八字:姓名,性别,年龄,出生日期,住址,电话,第三次疫苗的接种日期等等。

我说我很难受,不能以后再说吗?保健所的人说为了确认是本人,不能。没办法我勉强讲完了这些,她又立刻说,你还没接到保健所的通知是不是?我说是。然后她就不管不顾地宣读(日语里有个词叫「棒読み」,就是说这种不分场合不走脑子的背书一样的说话方式)起《居家隔离注意事项》来。

她似乎认为,她的工作就是向患者读这个,其他的都不是她的工作。听她读完,我对她说,我现在呼吸困难,需要她的帮助。

她说现在保健所已经忙疯了,光是帮忙约医院就每天都排了二三十人,如果我真的情况紧急的话,“打119急救电话更快些!”我当时是真的绝望,就在我想说“好”,然后挂断电话时,她对我说:看你真的很难受,要不然我给你转接护士台吧。

转接护士台后,接电话的是一个似乎叫萨摩的人,上来又想问我生辰八字那一大串,我用气声说我快无法呼吸了,我一个人住,我需要你的帮助。说着说着我的眼泪都顺着脸颊流下来了。温热的。但我想用气声她应该没有感觉到吧。

她听出我声音不对,赶紧说那你说生日就可以了。我艰难地说了生日。然后又说了嗓子肿,鼻子不通,呼吸困难的状况。她说,你是希望预约诊疗吧?明白了,我会帮你找,先挂断,我会再打给您的!

大约过了四十几分钟后,萨摩回拨了我的电话。她说已经帮我约好了医院,是距离我家三站地以外的一个个人开的耳鼻喉科小诊所。那里答应可以帮我电话问诊后开药。

萨摩已经向医院说明了我现在只能勉强用气声交流的情况。为了简便手续,我的基本资料由保健所向诊所提供,医生开好药方后,直接传真给药房,由可以当天送货上门的药房根据医院的药单,当天给我送药过来。

新冠的药是100%政府出钱的,但是有可能会花费一些当天送货上门的派送费用。无论如何,诊疗费和派送费用都是一个月以后,我完全康复后再收取。

我觉得我简直遇到了神!在绝望中逢生了!

由于萨摩所说的医院只是笼统地告知“下午”会打电话过来,我就一边和朋友们短信聊天,一边等电话。期间我把昨天做好一直在电饭锅里保温的粥盛出来一碗,晾到完全凉透了,才敢喝了。这时不敢加任何有刺激性的东西,只敢喝凉白粥。

过了一会儿,大概下午三点钟左右,耳鼻喉科给我打电话过来了。但由于当班的护士此前从没遇到过初诊就是电话问诊的情况,搞不好我的初诊资料。

她们本想让我在网上预约当天下午的诊疗,然后发现首先我要登录为某个健康信息公司的会员,用邮件地址换取登录信息,再通过该网站才能预约到这个耳鼻喉科医院;其次,因为是预约系统,最早能够预约的是明天,当天的预约已经不显示了。

再后来,护士们又搞不定当天配送的药房,跟我说大概药还是得邮寄给我了。我听后直接说“不行!别的都可以退让但这一个不可以!我加钱也可以,无论如何要当天拿到药!”

后来过了将近一个小时,旁边的医生都看不下去了,吩咐护士们跳过繁琐的手续,他直接给我看病,等病好后我去他们医院,直接说名字交钱就好了。

医生给我看病的过程很简短,我估计医生是受够了那些护士的各种无能了,他语速很快地问了我几个关键的问题,然后就开了药。

但当他得知我在三连休期间就夜闯医院得到了核酸检验结果,还是短暂地表示了惊讶。大概“正宗的”日本人,只会老老实实地等医院开门然后去排队,是不会像我这样死缠烂打的……

在医生开了处方大约三十分钟后,药剂师就给我打电话过来了。他告诉我送药要等到晚上7点以后,药店关门了才能给我送来。他很详细地询问了我有无病史,手术史,药物过敏史,现在正在服用的药物,有无吸烟饮酒习惯,以及是否接受仿制药(盗版药。有效成分一样但便宜)等等。

自从嗓子疼以来我一般是很抵触这种没完没了的问询的,但是药剂师这一次我很理解。作为药剂师,他有独立于医生的责任,他是要对开出处方的患者负责的。

晚上7点后药剂师再次给我打电话,说他已经准备好出发了。他问我门前有没有什么类似信箱的地方可以把药放进去,我说我的门上有一个磁铁挂钩。他说那好,他会把药袋挂在磁铁挂勾上,准备好后敲两下门,然后离去。等他回到出租车上,我把药取到手里之后,他再给我打一个电话,让我在手里有药品清单的情况下听他对服用方法进行详细说明。

按照他说的办法我拿到了药,之后他打电话过来对药品进行了详细的说明。我问费用怎么算,他告诉我关于治疗新冠的药,是100%政府出钱的,我只要在完全康复后,去他们药店出示一下健康保险证就好了。

得到了雪中送炭的药,还是药剂师专程打车送来的,我很感激。暗暗打算着去他们药店出示保险证的时候,至少要带一束花去。

这里简单说一下日本的近邻医疗模式:小的诊所和处方药店就开在住宅区里,一般只负责附近的居民的日常医疗。药店为了方便老年人和行动不便的人,会有对附近居民的送药上门的服务。这种服务一般都是平常登录在案的患者才有,诊所和药房是联动的。

像我这次这样,从保健所空降了一个远在三站地之外的患者,对这些小诊所小药店来讲是“从未有过”的。所以才会有今天护士们这样的手忙脚乱,以及药剂师“打车来送药”的情况。日本人做事习惯于循规蹈矩,对于突如其来的变化,能力差的人的表现真的会很差。

到了晚上夜校上网课的时间,我嗓子的肿似乎消了一点。老师点名的时候,我尝试着不用气声而是用沙哑的声音喊了“到”。同班同学明显有几个人都是嗓音沙哑的,还有一个因为“身体不太舒服”而拒绝开摄像头。我觉得他们都很可疑,本身像聚会那天那个闹法,不被传染就是不可能的。但是没有人向老师报告自己得了新冠。

夜里,我向朋友们简单讲述了我一天的求生经历。朋友们都叹服我的求生欲之顽强。在保健所工作的朋友最为愤怒,说要代我向我所在的保健所投诉。

“简直是丢人现眼!”她说。我说算了吧,你们最近都很忙的吧。她说忙是忙的,因为人手不够:她所在的区,保健所只有四个人,其中三个还是临时工!她被迫天天加班。“这里要不是因为有我,早就崩溃了!”她有些自豪又无不讥讽地说道。

我们说起,保健所在没有疫情发生的时候,其实是个闲职。如果我没记错的话,日本为了削减日常开支,在九十年代还减少了保健所的编制人数、缩小了规模。导致在新冠爆发之前,保健所里都是些大爷大妈在看报纸领薪水,专业能力也自然会很差。

新冠爆发以后,那些为了求个闲职而来的大爷大妈们很快承受不了高强度的工作压力,纷纷辞职了,导致保健所不得不临时雇佣很多人来补缺,这些临时招来的人,自然也都是找不到北。

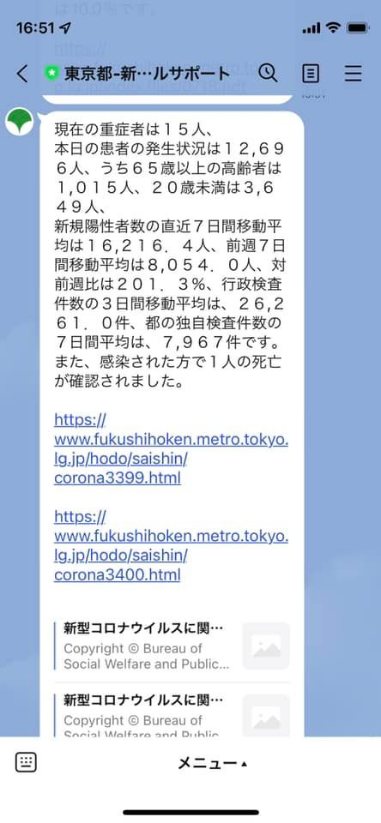

现在东京都每日新增两万人左右,分到每个区就是数百上千人。每天要管理数万人的正在疗养期间的患者的数据,又要负责新增的几百号人的案内,这期间还有人病重需要安排医院,而保健所里人手和专业能力都有限,那自然是忙不过来的。怎么想都是在作死。

就这样,我在痛快的牢骚中结束了我战斗的一天。