本文投稿作者“纸鱼丸”是一位日本华人移民,她以日记的方式记录下了自2022年7月21日感染新冠之后,如何“孤身奋战”,靠自己成功自救的艰难历程。以下是她抗新冠日记系列的第一篇。

简单地说:我得新冠了。还极有可能是最新的BA·5。因为现在日本一半以上新冠感染病例都是源于奥密克戎BA·5变异株,我的症状特征也符合感染BA·5之后的症状。

听说得BA·5的人大多是无症状或者轻微的感冒症状,我自觉是症状比较严重的,所以想把经历记录下来,留存这段记忆的同时,也希望可以给更多在日华人提供一些参考和帮助。

2022年7月15日(星期五)发症前一天

今天是为期一周的期末考试的最后一天。整整一周都在下雨,我也懒得去图书馆,所以整整一周除了下午去学校考试就是直接回家,连超市都没怎么去过。

考试结束后,班里的四十多岁的老大哥叫我们去一起喝酒庆祝。我本不太擅长参加集体活动,但这是2021年入学以来第一次被邀请参加班级聚会,现在新冠也已经流行了三年,日本政府也放宽政策,允许酒馆在夜间做生意了。我也不好拒绝,就参加了。

班上的小朋友们二十几岁的居多,正是热闹的年纪,大家摘下口罩喝酒,因为是中国餐馆,有人叫了绍兴酒,日本的小孩子们又喝不惯,他们就拿着杯子嘬一口,大叫:难喝!然后再把杯子递给下一个人。

有几个男生,借着酒劲,醉了就往女生身上靠,怀里倒。整个酒馆都没有隔离板,邻桌的客人们也都不戴口罩。从晚上8点到10点,我们在那里吃喝了两个小时。到后半段斗酒的时候,有人要我一次干掉一扎的Highball(威士忌加苏打水),我仗着自己酒量好也没拒绝,昂起头直接喝掉。但太多碳酸水了,喝到肚子胀,到最后几口的时候呛了一下,咳嗽了几声。

回家路上,我也没有很醉,就按照自己的记忆组建了刚刚参加聚会的人的小群。

聚会一共有16个人参加,我能回忆起来的只有14个。不过没关系了,我建了群,把自己当时照的照片在群里分享。后面也有个别人分享照片,不过大多数人都没有什么回应。当时的照片就有这一张,后来派上了很大用场。

2022年7月16日(星期六)发症日

早晨醒来的时候觉得头痛,认为是昨晚喝了酒的缘故,没有太在意。但嗓子也在痛,让我想起昨晚喝酒呛到的时候的感觉。也许是考了一个星期的期末考后突然放松,累到了?毕竟有点小感冒也没什么大不了,我起床做起了自己复习期末考期间一直想做没能做成的事——自制月饼。

月饼做着做着,就开始流清鼻涕。感冒症状这么明显我开始有些不安。当时测了体温,是36.6°C 。我平常体温一般都略低,在36.4左右。但高0.2度也确实称不上是“发烧”。

我在等月饼烤熟之间,给班主任发短信报告了自己的情况,问他有没有必要在周二上课前做一下核酸。班主任似乎也觉得问题不大,回答:“你要是担心也可以去做一下。”

烤好的月饼香气扑鼻,我切开一个吃了。月饼很成功,樱花豆沙的甜味和咸蛋黄的咸味相得益彰,我的味觉也完全没有问题。但明天周日我还约了一个朋友去吃水果芭菲,在那之前可一定要把感冒养好呀。我甚至想过,去见朋友之前,在站前广场做一个免费的核酸,第二天检测结果会发到手机短信上。我吃了点在药妆店买的感冒药(第二类医药品,非处方药),下午睡了一觉。

晚上,我从噩梦中醒过来,出了很多汗。量了一下体温,升到了37.6度。我紧张起来,给本来第二天要约会的朋友发短信,告诉她我好像开始发烧了。朋友是去年和我一起在轻症者疗养宾馆工作过的同事,我们都知道新冠的危害。她赶紧说明天你在家好好休息吧,水果芭菲哪天都可以再约。

夜里两点,体温37.8度,我又给东京都的发热咨询热线打电话,接电话的咨询员感觉非常古板,听出我有外国口音,变得有些不知所措,反复地问我:你有日本的健康保险证吗?你的居住地是东京都内吗?在我强调我拥有日本国籍,三年内未出过日本后她居然还问:你有两周以内的渡航(出国)经历吗?我差点爆粗口:老娘去年在东京都福祉保健局当公务员的时候,就是每天在管理你这样的笨鹅!!

后来终于忍住没爆发,问她要了几个我周围1.5公里以内的医院的电话号码。因为发热中的患者原则上是不可以乘坐公共交通工具或者打车去就医的,没有专车接送,我就只能找自己步行能够到达的范围内的医院。

7月18日周一是日本的“海之日”假日,全民放假,医院自然也不上班。她告诉我,我周围恰好没有休息日接诊的医院,所以我如果想要做核酸必须要等到19日周二早上9点以后,要先给我附近的医院打电话预约,约上了以后再按照预约好的时间去医院检查。

她一边说,我已经在盘算着第二天如何装作什么都不知道的样子,去车站前混一个免费的广场核酸(发烧的不能去)。

挂了她的电话,我尝试着给附近的3家医院打了电话,不是没人接,就是说周末不接诊。

我把这些焦虑和挫败感都怪在了那个古板的咨询员身上,向我去年一起工作过、现在还在岗位上的几个公务员朋友群发了关于那个咨询员的牢骚:敢怀疑老娘的身份?老娘是你前辈好不好!然后总算舒坦了点,看了看手机已经是凌晨四点,在清晨小鸟的叽叽喳喳声中睡去。

2022年7月17日(星期日)发症第二天

本想起得早一点,9点就开始给医院打电话的,可身体像灌了铅一样不听使唤,想想反正今天大多数医院是休息的,就放任自己睡到了12点。

中午终于爬起来,体温是38.2度。开始觉得忽冷忽热,主要是乏力,其他的症状倒是不明显。但身体平衡能力似乎也不太灵光,不过是经过门框,就会冷不丁重重地撞到胯骨。不过脑子还没烧坏,说日语依旧流利,昨晚因为口音被那个古板的咨询员看扁了,今天更不能输在语言上。

我研究了一下,自己家附近、走路能去的医院一共有五家。给他们分别打电话。两家最近的小医院无人接听,距离一站地的最大的那家说他们休息日不开门让我等到周二再问。我说我现在就在发烧,等不到周二怎么办?他说,那你打#7119试试。

打过了我才知道,#7119是一个医疗咨询热线,人工听取你的需求,然后提供对应的医院的住址和电话号码。#7119又提供了三家医院的电话给我,我分别都打了。一家一直是忙音,一家说不能做核酸,还有一家只是含糊其辞地说: “我们收不了。”

给我所在的市卫生部门打电话,很久的忙音,我坚持打,最后得到的答复只是:1.这里只是提供咨询,无法帮助患者预约,请自行拨打医院电话预约;2.发热者不能去广场做核酸,只能约医院。

没办法我又绕回昨晚那个古板咨询员的发热咨询热线,祈祷这次不要遇到一个古板的女人。结果呢,确实不是一个古板的女人,接电话的是一个古板的男人。他先问齐了我的姓名年龄住址保险证号,然后就打算用跟昨晚一样的医院名单来应付我。我说上面的我都已经一一打过了,你还有没有别的?他回应说他们只负责提供电话号码,不能保证这些电话能打通或者患者可以实际预约上。

我说你这里不是发热咨询吗?那我想咨询一下,我现在38.2度没有医院收我,那我要烧到多少度才行呢?你们的判断标准是什么?他被我逼得支支吾吾了半天,七零八碎地说了一些。

他的大意是:1.是否做核酸检测,判断在于医生,不是患者想做就可以做;2.患者的情况是否危急,判断也在于医生,烧到多少度算危险他也不知道;3.遇到生命危急的时候可以打119急救电话。

他基本上啥也没回答,除了把我气得体温更高以外没什么实际的改变。我开始自己在网上查询“情况危急“的标准,找到一份救生指南,上面写的发烧的情况,是39度以上算是危急。同时我也在跟朋友们短信吐槽这些事,在别的区的保健所工作的朋友也说“如果烧到了39度以上,希望能够尽快得到处理。”

经历了现实一通暴击的我,此时已经放弃了寻找当天接收我的医院的想法。我给班主任发短信,说我最早也要在周二才能联系做核酸,结果出来可能要等更久。他回复说知道了,要我结果出来前不要四处走动。

我向公务员朋友们吐槽咨询员们的不专业,“要是我绝对可以做得更好“。朋友们却说,这种热线本来就是看人品,咨询员的水平参差不齐的,所以再试试?抱着试试的心情我拨通了同一个主页上并列显示的另一个电话号码。这次我学乖了,上来就直接说:我不需要你提供医院的电话号码,我是来问一些新冠的自救方法和判断标准的问题。

这次接电话的是一位中年女性。在我表示:我一个人住,所以急救标准里的“失去意识”、“不能呼吸”对我来说没有参考意义。我要在事态发展到那个地步之前就做出判断来呼救之后,她对我显示了足够的共情。

在理解我的境况的基础上她的建议是:呼吸的判断,可以变换姿势。如果躺着的时候觉得上不来气,只有坐起来才能勉强呼吸,那就危险了,最好打求救电话;体温太高会导致意识模糊,很危险。在家中没有别的道具的情况下,用湿毛巾擦拭腋下等淋巴密集的地方,物理降温也有一定的效果;现在新冠疫情导致医疗资源相当紧张,所以如果自己觉得不行了,就要果断呼救!

这是我目前遇到的唯一一个给我确实的回答的人。我稍稍安心了一些,看时间已经是下午4点,我也实在是累了(心累……),就又吃了点自己买的感冒药,沉沉地睡过去。当时的体温,是37.1度。

九点半我睁开眼,朋友又在关心我问我体温。刚醒的时候,是37度。但是喉咙很疼,很干。我打算烧壶水给自己沏一碗蔬菜汤。

结果只是去了趟厕所,到厨房烧了壶水,又简单收拾了一下而已,我就感觉到自己的身体越来越不听使唤,然后开始感觉冷,越来越冷,最后冷到裹着被子蜷成一团,还是冷得打颤。

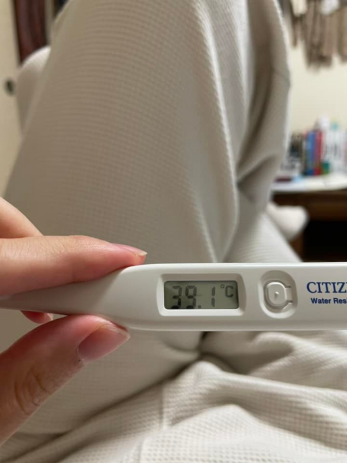

22:54再量,体温已经到了38度。7月中旬,我把空调改成了暖风模式。23:42,体温升高到了39.1度。

过了39度,好像也就过了心里那道坎,我倒有了如释重负的感觉。我拨打了119急救电话。期间我也在跟朋友们聊天。她们提醒我要带现金,健康保险证,家钥匙以及备用钥匙一把(特殊情况下交给别人用)。我自己还准备了纸巾,一小瓶水,消毒用酒精,这几天在吃的感冒药,和三次疫苗接种证明。

当时我感觉冷,所以穿上了长袖运动衣、长裤、袜子、运动鞋和防雨外套。头发也扎起来。出门之前给自己照了一张像。看脸觉得跟平常也差不多。

救护车10分钟后就到了我家楼下。我告诉他们我可以自己走,所以是自己锁好门下楼后走去找他们的。

上了车,两个身手麻利的小伙子分别量了我的血压、血氧、脉搏和体温。当时的体温貌似是39.6度,心率也很快,额头上的汗把头发都弄湿了。但除此之外,我看上去并没什么大碍。

一个看起来是队长的大叔,在看过我的身份证明(个人番号卡),听我口述了症状之后,语重心长地对我说:现在因为新冠大流行,整个医疗系统都在崩坏。我们接到了病人也不知道能把TA送到哪家医院去。像你这样,年轻、原本身体健康无基础疾病的人,现在就算是我们把你送去了医院,医院也只是开点药把你打发回家。而且如果是阳性,回去的时候你无法乘坐公共交通,也无法打车。如果没有家人朋友开车来接你,你就只能自己走路回家。即使是这样,你也要跟我们去医院吗?

我对队长说:其实去年我也是战斗在抗疫一线的人。我穿过防护服,为患者收过垃圾,分过便当。我也当过热线,也为患者的物资做过调整。上周五东京都新增1万9千多人,我知道那代表着什么。但我一个人住,现在三连休没有医院接收我,我又不能等到自己无法呼吸,失去意识之后才求救是不是?(我讲到这里,他们三人都低下头不说话)我说我现在在上夜校,周二开课之前,老师要等到我的核酸结果,来安排之后的课程,所以我需要做核酸检测,我也需要我的发烧能得到医院的紧急处置。

队长又问:做完了有能开车接你回家的人吗?

我其实想到了一个阿姨住在东京,有车。可是她现在是两三岁幼儿的姥姥,自从我干起了“抗疫“这行以后,就没再来往过,就是为了保护家里的小孩。万一我坐上了她的车,把她传染,再传染给幼儿?我低下头回答:“我无法给别人添那样的麻烦。”

这句话意外起到了非常大的效果。似乎我的这种很日本的态度引起了他们的共鸣。我感觉到队长对我的态度,从想要劝退我,变成了决心要帮我。队长最后一遍确认了我的需求:找一个就近的能测核酸的医院。两个小伙子不用队长多说,互相使了个眼色就开始分工合作,单数双数分别开始给就近的医院打电话,一秒都没耽搁。

看他们的业务熟练程度就知道,这些天他们一定每天都在做这样的工作——替患者约医院。也是看他们的熟练度感觉到,他们根本没指望立刻就能约到医院,医疗资源紧张程度可想而知。

两个小伙子大约持续打了半个小时电话,终于找到了接收我的医院,发动了车子把我送去。