耶鲁大学的历史系讲师和布雷迪-约翰逊大战略项目的临时主任Michael Brenes和惠灵顿维多利亚大学的公共关系学的资深讲师Van Jackson,在外交杂志上发表文章,反驳了美国政界普遍认为的,大国竞争能提升国内经济、社会和民主发展的说法。他们认为,大国竞争非但无法促进民主,反而使种族主义,不平等和强人政治恶化,而且为这些问题滋生找到了借口

民主党人和共和党人都把与中国长期竞争的前景,视为一种能够激发出美国的优点的挑战。多年来,华盛顿一直把中国吹捧为美国军队唯一值得认真对待的对手,是一种能够调动国家意志和治疗美国民主病症的那种威胁。

而俄罗斯对乌克兰的灾难性入侵只是强化了这种传统智慧。尽管起源与中国无关,但这场战争鼓励华盛顿将这两个大国视为同类。正如与中国的竞争被视为美国的复兴之路,正在进行的与俄罗斯的斗争也被认为是一场“好的战争”,可以重振冷战时期的信念,即应该对专制者发动能赢的战斗。

乌克兰提醒世界,民主的内在美德,以及冷战后本该支配世界事务的两党合作的可能性。正如学者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)在3月写道:“1989年的精神曾经沉睡,现在它正在被唤醒。”

但是,为大国冲突重新配置西方外交政策,不会有助于在美国或其他地方恢复民主。几乎没有证据表明大国竞争能加强公民纽带、平等权利或经济安全,而且有很多证据表明,它可能使民主进一步走向自我毁灭。

事实上,如果美国希望有一个运作良好的政体和一个和平的公民社会,最不应该寻求的就是大国竞争。

许多对民主的最紧迫的威胁无法通过竞争框架来解决:气候变化、白人民族主义和仇外心理、疫情和经济不平等。美国及其合作伙伴不应赌咒说与中国和俄罗斯的冲突会给西方带来活力,而应促进区域和全球治理机构,以减轻大国竞争必然将给民主带来的损害。

浪漫化冷战

对大国竞争的关注是有问题的,不仅因为它不是一种战略,而且还因为其用一个口号,或者更具体地说,用一种零和竞争的冲动来代替战略目的,甚至忽略了一个更民主的大战略的可能性,一个能够赋予所有公民权力,反映多数派共识,并在国内外实现民主愿望的大战略。

美国需要一个为所有美国人服务的外交政策,而不仅仅是为企业或甚至中产阶级服务的政策。

华盛顿机构认为,大国冲突对美国来说是种净收益,这种观点源于对冷战历史的曲解。在这种观点中,苏联的竞争激起了民权立法的通过,太空竞赛导致了技术和计算机化的创新,而冷战经济为许多美国人创造了富裕并使他们能够拥有住房。

这种对冷战的历史解释是最近立法的基础,包括2021年的《战略竞争法》(Strategic Competition Act)和2022年的《美国竞争法》(America COMPETES Act),两者都试图调动联邦资源,来刺激经济发展和创造就业机会,所有这些都是为了与中国竞争。

但是,冷战的影响比决策者的标准说法要复杂得多,也严峻得多。冷战确实创造了巨大的经济增长和繁荣,但也对言论自由、种族和经济平等以及民主多元化产生了有害影响。

与苏联的竞争激起了20世纪50年代的红色恐惧,在此期间,仅仅被指控对美国政府不够忠诚,就会失去工作,在华盛顿和好莱坞被列入黑名单。其抑制了民权议程中最雄心勃勃的部分,牺牲了为美国黑人社区创造就业机会和基础设施投资的机会,转而去为越南战争买单。它推迟了性别方面所需的改革,将女性锁在家庭支助角色上,并压制女权运动,直到女性在越战时期与其他正义斗争一起找到了声音。

通过将充分就业、国家医疗保健和工会计划批判为“社会主义”或“共产主义”,这种恐惧破坏了美国总统富兰克林·罗斯福时期建立的新政经济秩序。

与苏联的大国竞争加剧了阶级不平等,为1980年代紧缩政治的崛起铺平了道路。然后,新自由主义管理经济的处方包括一个薄弱的福利国家,放松企业监管,以及公共产品和服务的私有化,所有这些都导致了美国工人阶级和富人之间,在工资、收入和就业前景方面的差距越来越大。

依靠军事开支的政治经济在工程和技术部门创造了就业机会,但这主要有利于受过高等教育的人和中上阶层。后工业经济在20世纪70年代和80年代的兴起,意味着技术、学术和工程领域(由冷战国防开支补贴的领域)以外的美国人,如果没有高学历,就不得不在服务业中寻找工作,而服务业提供的工作永远是不安全的、低工资的,没有多少社会流动的机会。冷战不是一场有利于工人阶级的斗争。

冷战还开创了联邦支出的先例,枪支必然以黄油为代价。在1946年至1960年间,五角大楼的开支平均占GDP的7.6%,而教育开支只占3%。在1982年的高峰期,社会保障福利占到了GDP的近5%。在此前的四十年里,福利平均不到GDP的3%(在冷战时期,只有医疗保健支出在国内生产总值中的比例可以与国防相媲美)。

自二战以来,美国的国防和社会优先事项的平衡一直不匹配。

更糟糕的是,冷战时期的自由主义者,把对国内投资的条件建立在大国竞争上。这意味着公共产品的存在理由,与社会本身的积极愿景脱钩,反而是将其与最能伤害苏联的东西挂钩。这使得反对国内开支成为可能,其中扭曲的逻辑是,这种开支对与苏联的竞争是有害的。

甚至连民主党人在20世纪70年代也开始接受这种反福利国家的观点,有效地放弃了民主党的劳工基础,转而支持一个白领、有技术知识的选民,认为他们更有能力胜过美国的地缘政治敌人。

这种交易使2020年代的民主党找不到自己的政治灵魂,但对右翼民族主义政客来说,效果要好得多,他们一直认为,花在国内外减贫上的钱,不如花在可以携带核弹头的洲际弹道导弹、导弹防御计划和更有肌肉的整体外交政策上。

这种倾向有助于使世界今天仍然被迫生活在核恐怖的阴影之下,但对巩固美国民主,或使美国为全球性疫情做好准备等方面却没有什么作用,更不用说帮助美国的穷人了。

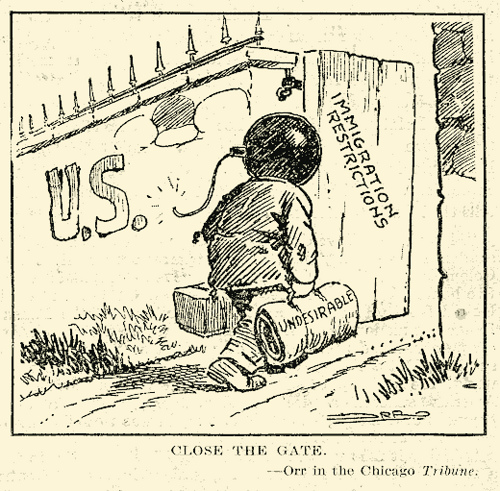

在国外与一个铁板一块的共产主义敌人作战,也在国内产生了针对移民的种族主义和仇外心理。

1950年的《国内安全法》(Internal Security Act)要求共产党员向联邦政府登记,允许美国当局驱逐涉嫌“不忠”的归化移民。在1943年废除排华法案后,冷战时期的中国移民被迫“承认”他们的非法移民身份,即使他们在来到美国时没有违法,也需要赢得他们的公民身份权利。

这些政策反映了麦卡锡主义的反共歇斯底里,一直持续到1960年代。

正如历史学家玛丽·杜齐亚克所解释的那样,即使民主党人最终接受了民权事业,但由于先前统一的进步运动的破坏,最终也是以一种滞后的、狭隘的方式进行的,而进步运动是首个有组织地支持美国政治和经济平等的运动。这个联盟被反共自由主义者——包括民主党和共和党,破坏了,变革愿景被缩短了,因为他们的政治针对一个敌人,而不是为了他们自己的民主理论。

未能看清冷战的本质,使美国没有准备好管理大国竞争给当今民主社会带来的风险。拜登政府认为这种竞争将使美国中产阶级和世界受益,然而已经在毒害美国政治,帮助中国领导人,并陆续积累了可避免的战略风险。

竞争和种族主义

种族主义和出于种族动机的暴力是冷战经验的一部分,也成为今天与中国和俄罗斯对决的最明显和最直接的代价。仅在过去几个月里,针对俄罗斯人和中国移民的仇外攻击在美国升级。

自2021年以来,针对亚裔美国人的仇恨犯罪事件增加了339%,包括2021年3月在亚特兰大发生的大规模枪击事件,造成6名亚裔美国妇女死亡。乌克兰入侵后,美国的俄罗斯企业受到抵制,迪士尼暂停了在俄罗斯发行新电影。民主党众议员埃里克·斯瓦韦尔甚至建议“将所有俄罗斯学生踢出美国”。这是冷战时期排外主义的一个令人不安的回声。

拜登正确地谴责了针对俄罗斯和中国移民的、公开的种族主义和排外主义行为。但是,一个反种族主义、反仇外心理的政策,并不是仅仅利用文明的理念来谴责种族主义言辞或偏见,还必须使贩卖种族化情绪更加困难,而不是更加容易。

而在这一点上,拜登政府是失败的。

每一个“赢过中国”的姿态,都在无意中助长了国内外的民族主义。美国政策制定者需要了解,中国领导人从竞争中获得力量,美国极右翼极端分子、阴谋论者以及迎合他们的华盛顿政客也是如此。

汤姆·科顿、特德·克鲁兹和乔什·霍利等共和党参议员,同时驾驭了华盛顿的体面社会和极右派的利益。他们如何做到的?通过引用仇恨言论和推动种族排斥政策,吸引白人至上主义者和阴谋论者,同时通过声称他们的目标是中国共产党(CCP)或整个“中国”——这个模糊的有威胁的“他者”,来维持合法的外衣。

在2020年疫情的最初的几个月里,克鲁兹为使用针对中国的种族暗示绰号进行辩护,包括“功夫流感”和“中国病毒”。科顿亲自传播了这类黄祸的狗哨,并在那一年共同发起立法,禁止中国学生获得在美国学习科学、技术、工程或数学的签证。

霍利在对没有争议的《反新冠仇恨犯罪法》(COVID-19 Hate Crimes Act)投下唯一的反对票后,赢得了《名利场》的标题:“乔什·霍利自豪地宣称自己支持仇恨犯罪”。霍利还在竞选连任的广告中,描绘了中国商人接管美国农场的情景,在谁应该被允许拥有美国经济中最重要的有形资产方面,制造了种族偏见。

挑起这种竞争也使保守派得以逃避政治责任,将中国的恶行政治化,而不是在投票中对他们在任时的行为负责。例如,在2021年1月6日美国国会大厦遭到袭击后不久,BBC问即将离任的国务卿迈克·蓬佩奥,此事对美国的全球形象有何影响,他回答说:“实际上我认为这个问题基本上是中国的宣传。”

同样,全国共和党参议员委员会,指示2020年竞选的保守派告诉选民,“新冠病毒是中国人肇事逃逸的战略,然后掩盖真相,导致成千上万人丧生”,民主党人“对中国态度软弱”,并需要“推动对中国的制裁,因为它在传播这场疫情中起了作用”。他们的明确目的,是避免对特朗普时代的保守政策和他对美国疫情的应对不力,进行公投。

权宜之计的仇恨宣传并不局限于政治右派。许多民主党人没有谴责共和党人的种族诱导和转移注意力的政治,而是从同样的前提出发。在俄亥俄州竞选参议员的民主党人蒂姆·瑞安,一直毫不掩饰地将蓝领工人的经济困境归咎于中国这个妖魔。他在一个广告中说,“中国在赢,工人在输”,“这是我们与中国的较量”。

民主党人是创造这种经济状况的同谋,使数百万美国人处于不稳定的财务状况,因此,他们宁愿把糟糕的现状归咎于中国,也不愿意反思自己的罪责,这一点不足为奇。

民主党人还打赌,他们可以通过将基础设施建设定位于加强美国与中国的长期竞争,而在投资这方面赢得支持。但讽刺的是,共和党人和保守的民主党人反而反驳说,与中国竞争可能恰恰意味着不能投资于美国的长期未来。

例如,西弗吉尼亚州的民主党参议员曼钦,去年合乎逻辑地投票反对“重建更美好”立法,理由正是美国需要这些钱来应对与中国和俄罗斯的军事紧急情况。今年早些时候,曼钦与科顿一道,以对中国的担忧为由,将40亿美元的气候基金转用于五角大楼的研究和开发。

无论军费开支的优点是什么,它实际上是以牺牲直接惠及美国人民的项目资金为代价的,就像冷战时期那样。这意味着民主党人把与国外竞争作为振兴国内的关键,这是在做一个错误的赌注,并误解了美国政治的现实。

使强人更强

在中国,竞争性的地缘政治正在产生类似的后果。中国的政治经济,取决于寡头,他们利用薄弱的劳工权利制度,和极端的工人不稳定性,然后将他们的利润转移到海外,转入往往是高风险的国家指导投资。

这个过程正是中国为“一带一路”倡议提供资金的方式,华盛顿将其视为北京霸权主义野心的一个标志。换句话说,中国在海外的经济影响力,是建立在国内的不平等和压迫之上的。

竞争使这种态势得以延续。经济增长是威权政治的重要合法化手段,但不可能永远以直线上升的方式进行。当增长下降时(相对而言,现在就是如此),执政者需要一个替代的合法性来源。对中国领导人来说,这个替代物就是民族主义,民族主义在一个深度剥削的经济体系中,充当维系政治秩序的胶水。

就像它的美国表亲一样,中国的民族主义是一个问题,因为带来了好战。中国共产党的“战狼外交”,即侵略性外交风格,与其说是缺乏安全感的标志,不如说是民族主义被蓄意煽动以达到政治目的的表现。

民族主义使中国人民解放军庞大的现代化项目合理化,就像美国用同样的侵略主义、种族色彩的情绪被来为五角大楼的大量预算辩护一样。华盛顿和北京的反动主义者相互照应,并从竞争的负面协同作用中获得政治利益。

最近的历史也表明,大国竞争无助于削弱专制者的努力,最终可能适得其反。大国竞争虽然没有催生俄罗斯的普京、菲律宾的杜特尔特、土耳其的埃尔多安或匈牙利的欧尔班这样的领导人,但也无法管束那些推动他们上台的力量:种族民族主义、经济不平等和民主倒退。

国家之间的竞争,并不是一个能促进国家内部的民主改善得可行的框架。相反,地缘政治竞争迫使美国以民主的名义做出不民主的道德妥协。拜登政府急于让大家相信,作为“自由世界”的领袖,“美国回来了”,因此在独裁和民主之间划出了充满虚伪的区别,被当作大国竞争的意识形态基础。

但是,当同样的心态,为美国支持从土耳其到沙特阿拉伯到菲律宾以及其他国家的专制、蛊惑人心的领导人提供理由,并让外国政府参与反华、反俄的外交政策议程时,这是自取灭亡的,而且在逻辑上是矛盾的。

美国有限的政治影响力,本可以被更好地利用。

如果把大国竞争作为美国大战略的唯一基础,它将变得循环往复,使俄罗斯和中国的军国主义道路得到验证,并为一个超级强大的美国国家安全官僚机构提供理由,为永久的冲突做好准备。

但这样将无法纠正民主弱点的来源,这些弱点的根源在于经济不稳定、政治腐败和种族主义,将导致专制领导人的当选,他们谴责美国国内的失败,并将其与所谓的薄弱的外交政策联系起来。

鉴于公众对看到美国在国内进行更多投资的愿望挥之不去,现在是转变方向的时候了。美国人正在期待美国的外交政策与民主期望和公众舆论保持一致。

一个真正的大国会尽最大努力解决因疫情而加剧的未决问题:种族和经济不平等,公共卫生危机,以及失控的环境恶化。

地缘政治竞争不会做到这一点。