纽约杂志的Gabriel Debenedetti介绍了参议院在周四通过的枪支管制法背后的一些政治动力,这是参议院十年来首次就枪支管制达成两党合作,这主要归功于来自两党的四位参议员,以及一系列巧合。在乌瓦尔德的枪击案之后,呼吁管制的民间声音越来越大,使回到家乡的参议员们感觉到了政治压力。加上一些其他多年来致力于此类法案的参议员的加入,法案才得以通过。

休斯顿市中心的一幕,差点搅乱了美国参议院三十年来试图通过的最重要枪支法案的微妙工作。

上周五,得克萨斯州参议员约翰·科宁(John Cornyn)走上州共和党大会的舞台,亮着红光的黑暗房间变得充满敌意,充满了嘘声和愤怒的呼喊声:“向科宁说不!”

在乌瓦尔德和水牛城的大规模杀戮事件发生后,这位保守派议员一直在领导共和党就一轮枪支管制提案进行谈判,令人惊讶的是,这些提案已经变成一个可行的框架,而不是遵循以往的模式那样陷入失败。

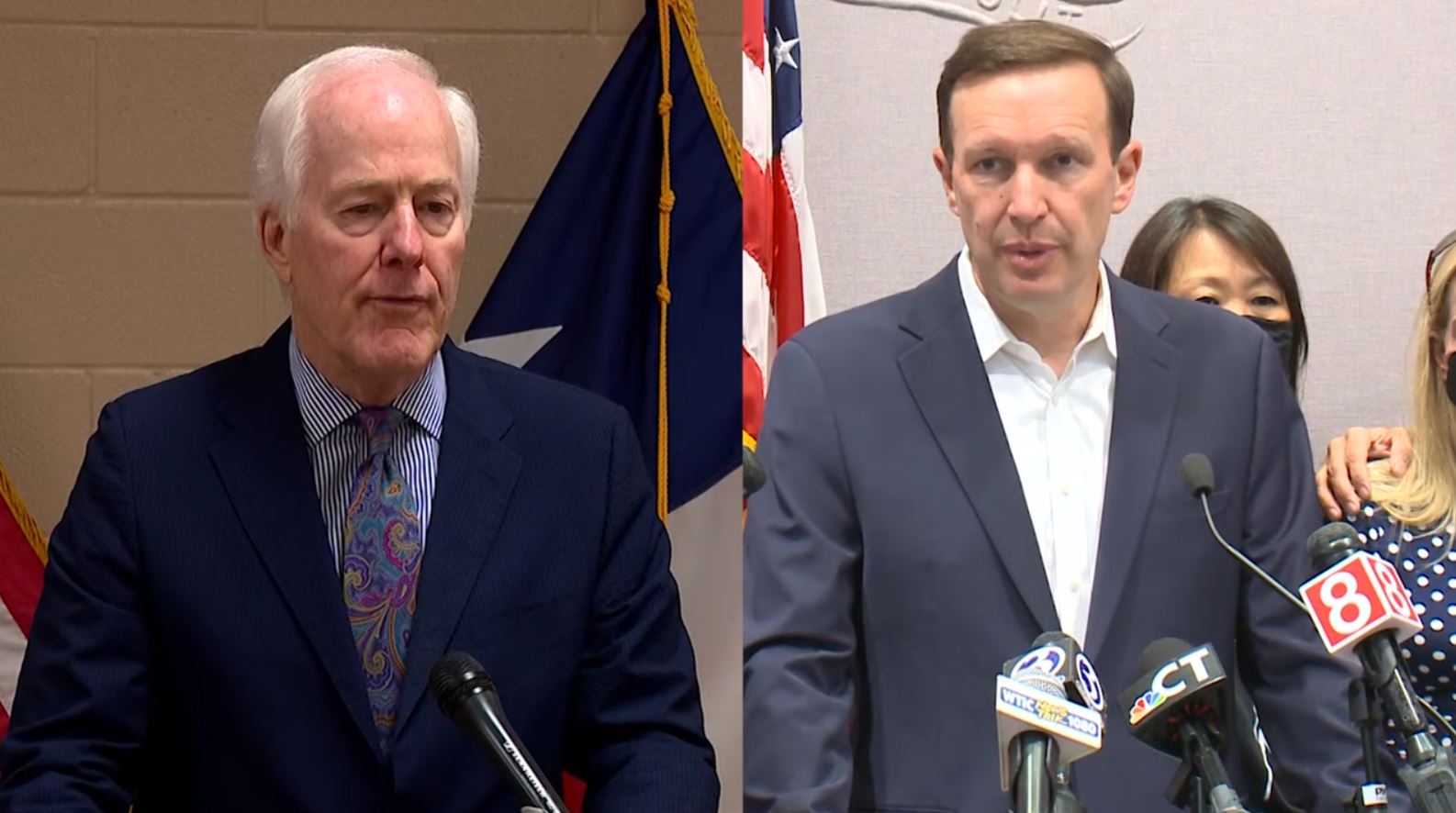

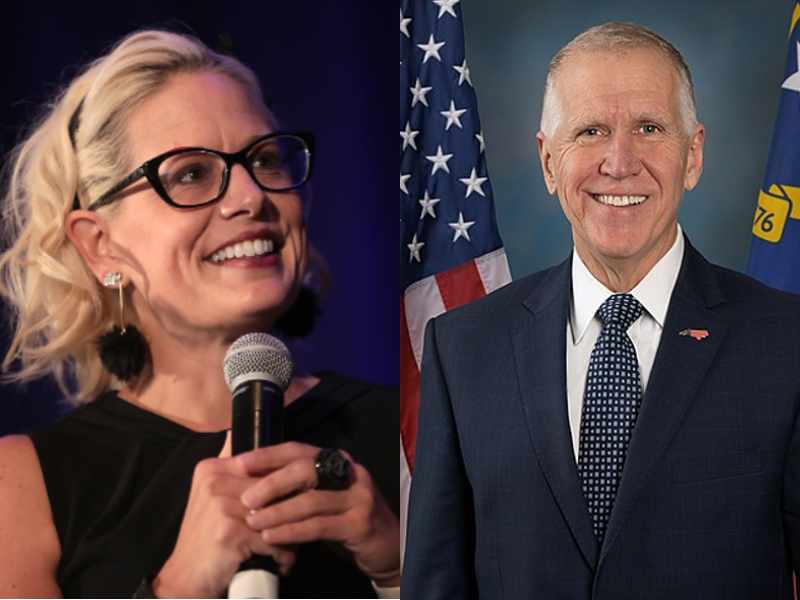

不过,整个过程还是很微妙。科宁一直在悄悄地与他的共和党同事、北卡罗来纳州的汤姆·蒂利斯(Thom Tillis)以及康涅狄格州的民主党人克里斯·墨菲(Chris Murphy)和亚利桑那州的克里斯滕·希尼玛(Kyrsten Sinema)会面,试图看看他们是否能写出一部让所有人都满意的法律。这些会议的基本轮廓为外界所知,但谈判将如何结束或何时结束尚不明显。

参议员们自己也不太清楚,他们在进入得克萨斯州会议的周末时,甚至比公众所知道的还要困顿,他们在寻找能够资助“红旗”法的可用拨款提案,和堵住“男友漏洞”的措辞。科宁是一位连任四届的参议员,在美国全国步枪协会(NRA)的评级为A+,并有摧毁初选对手的历史,他曾被自己党内的积极分子喊停,他们坚持认为:“不要红旗!”

如果这种政治压力成为压垮谈判的最后一根稻草,也没有人会感到震惊,尤其是科宁在华盛顿的一些同事。

当时,国会山的议论主要是,这四个人竟然走到了有可能达成妥协的地步,非常出人意料。他们开始是当面交谈,有时是在希尼玛在国会山的藏身处,但他们很快就开始通过网络、电话和短信取得进展,这四位立法者并不总是同时身在华盛顿。共和党方面的大部分工作也发生在党的参议院午餐和会议上。

在那里,科宁和蒂利斯听取了持怀疑态度的右翼同事的意见,并与他们进行了交谈。

在民主党方面,墨菲自2012年担任代表纽敦地区的议员以来,一直是党内推动枪支管制的代言人,他率先公开传达了他们的立场,相信他的政党会支持他。到了上周末,这四个人就最后的细节不断进行接触,试图在参议院国庆节假期前及时完成文本,以确保投票。即使在得克萨斯州共和党正式投票谴责科宁的谈判工作后,参议员们仍在寻找一个可接受的结局。当他回到华盛顿的时候,他们已经达成了一个共识,解决了关于红旗法和男友漏洞的关键分歧点。墨菲说,在休斯顿会议上的那一幕“发生在谈判的一个极其重要的时刻,而他从未动摇过。”

在水牛城和乌瓦尔德事件之后,人们有很多理由怀疑参议院是否真的会通过一项法律,毕竟,像帕克兰(2018年的玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中枪击案,17人死亡)和纽敦(2012年的桑迪胡克小学枪击案,28人死亡)这样的大规模校园枪击事件并没有促使参议院采取严肃的行动,拉斯维加斯(2017年的枪击案,59人死亡)或匹兹堡(2018年的犹太教堂枪击案,11人死亡)的灾难也没有。

特拉华州参议员、民主党人克里斯·库恩斯说:“在乌瓦尔德的枪击案发生后,我立即与很多记者交谈,他们问我,我认为我们能做成什么事,当时我很绝望,我说,‘不,我不认为我们能做成任何事情。我非常厌恶慰问和祈祷这句话,以及向特拉华州人解释为什么我们无法取得任何成果。我不想激起虚假的希望”。

起初,事件遵循一个熟悉的轨迹。民主党人几乎一致呼吁从根本上改变枪支法,而大多数共和党人则保持沉默,或开始排除明显的政策反应。今天首都的气氛,一个不受欢迎的总统,两个互不信任的党派,在重要问题上没有合作的欲望,其中一个党派仍然反射性地反对枪支限制,几乎没有提供多少怀抱希望的理由。

即使当墨菲和科宁开始会面以寻找前进的道路时,他们的选择似乎也是狭窄地过分。科尼从一开始就承诺他不会限制枪支的使用;墨菲承认他无法满足他的政党的一切愿望,但承诺会取得真正的进展。

然而,自19名儿童和两名教师在乌瓦尔德被杀一个月后,参议院通过了这一历史性法案,这项法案没有达到民主党人(和总统拜登)的既定目标,如普及背景调查和重新禁止攻击性武器,但仍将扩大背景调查,向各州提供资金以实施红旗法和心理健康计划,打击枪支代购,并在经过激烈谈判后关闭男朋友漏洞。

这次有什么不同?这种转变在很大程度上可以归因于奇异的时间点。

有些是短期性质的因素。墨菲和希尼玛担心,在他们开始与共和党同事会面后不久,参议员们就准备离开华盛顿去休假了。墨菲本周告诉我:“当国会休息时,做大事的势头就会停滞”。

然而,这一次,这最终成为了他们的助力。当参议员们回到他们的家乡,他们发现他们的选民要求采取行动。美国人民的情绪达到了密歇根州参议员黛比·斯塔贝诺所描述的“白热化”。

墨菲解释说:“在乌瓦尔德事件之后,人们的声音和表情中出现了一种我以前从未见过的恐惧和焦虑,也许是人们在经历了两年的疫情后已经被吓坏了,无法再继续回答孩子们的问题,没有办法保证他们会安全。在水牛城和乌瓦尔德事件之后,人们对国会采取行动的渴望变得更加真实,更加直接。”

尽管如此,选民的愤怒这一简单的事实以前还不足以动摇,更不用说完全说服共和党参议员采取行动了。但是本周,包括他们的领袖麦康奈尔在内的14名参议员投票支持讨论这项法案,比通过法案所需的人数多出4人,比许多民主党人一个月前的预期多出整整12人。15人支持了最后的投票,通过了这项法律。(如果不是因为它与最高法院周四上午作出的,限制地方政府限制持枪权力的戏剧性决定并列出现,这可能会被誉为一件更大的好事)。

一系列长期的、缓慢进展的趋势也成为了这一特定法案的助力。

今天,控枪团体的资金和组织都比过去要好。大规模的集会、游行,以及在国内有计划的对抗,都是无法忽视的。墨菲长期以来一直认为,“我们正处于建立政治力量的运动过程中,这个过程需要时间才能看到成功,我仍然相信这个理论是正确的”。现在,“这恰好是一个反枪支暴力运动变得成熟和强大的时刻,并且也已经准备好迎接这一时刻的到来”。

但华盛顿闭门谈判的形式起也到了作用。在这一过程的早期,一直致力于与枪支有关的事务的多个参议员小组,看到了一个将他们的优先事项捆绑到更大规模的立法方案中的机会。

斯塔贝诺说:“以各种不同的方式,我们中的一些人已经在这方面工作了十多年。”

她与密苏里州共和党人罗伊·布朗特合作,确保将他们自2014年以来一直致力的精神健康计划纳入其中。自那时起,认证社区行为健康诊所的计划在八个州得到了充分的资金支持,在这几年中,斯塔贝诺和布朗特从科宁那里发现了对这项计划的兴趣,所以枪支方案感觉是使其获得通过的一个明显机会。

随着法案的出台,墨菲开始相信,多年来在枪支管制措施上的断续努力已经成为一个意想不到的积极因素:他认为,他和科宁在去年合作制定消除枪支展销会背景调查漏洞的提案后建立了信任,尽管这项提案已经失败,康涅狄格州民主党人理查德·布鲁门塔尔和南卡罗来纳州共和党人林赛·格雷厄姆也有类似的关系,他们在2019年曾支持过红旗法。

不过,在这一关键的两党合作时刻,总统本人部分也是基于合作和政治和解的承诺当选的,在这一过程中基本没有出现。这在很大程度上是因为拜登的经验告诉他,当这种法律被附在不受欢迎的或分化的总统身上时,就会失败。2013年,他试图为两党谈判创造空间,强调他作为白宫在“桑迪胡克”事件后立法的联络人的地位,认为(在保守派民主党人乔·曼钦的挑动下)奥巴马的直接参与可能会激怒共和党。

这一次,拜登和墨菲很早就就法案的前进道路进行了会谈,而墨菲告诉我,总统的“观点很简单,为了达成协议,他要做的事情可多可少。我们的领导层和白宫给了我们巨大的空间,而这对我们有利。总统在白宫黄金时段的演讲真的很有效,它是在国家需要一个道义上的行动呼吁的时候发表的。他有效地利用了自己的声音,同时也明白白宫对这一过程进行微观管理是没有建设性的”。

斯塔贝诺在国会山与拜登共事了十几年,自从拜登成为总统候选人以来,她一直在与他谈论她和布朗特的计划。最近几周,她让白宫助手了解政府在立法中的作用,但拜登对这些细节敬而远之。

虽然像NRA这样的亲枪团体,对前几轮枪支安全谈判进行了激烈的游说和全国性的施压活动,但这个饱受困扰的组织这次没有进行这种大规模的行动,即使它在立法文本发布后就明确表示反对。

这种相对微弱的反应表明,美国共和党方面一直让这个组织了解他们的进展,所以它并不感到惊讶。由于缺乏来自右翼的全面的全国性运动,科宁的立场可能是站得住脚的。如果再有更多资金充足的政治压力,他可能会觉得自己的回旋余地太小,尤其是在休斯顿大会之后。

如果法案获得通过,一个重要的问题将是,左派的枪支管制倡导者,将如何从此处出发,以及何时出发。随着华盛顿在中期选举周期之前对任何形式的重大立法的政治欲望逐渐减弱,这对民主党人来说可能是残酷的,也许有理由认为在枪支安全方面继续运动的窗口已经暂时关闭。

而如果共和党人一如预期地掌管了国会,那么可能会被关得更久,无论民调结果多么清楚地表明选民支持更大范围的措施,如普遍的背景调查和更高的购枪年龄限制。

墨菲的反驳是建立在长期行动上的:“在社会变革运动的历史上,没有任何迹象表明,在第一次胜利之后,所有人就会收拾行装回家去。事实上,情况恰恰相反。我们在联邦一级对枪支问题已经有十年毫无作为。这对运动来说可能是令人沮丧的。但这种关于如何让宣传变成变革的愿景是令人兴奋的。”

那么,进一步变革的动力将可能来自华盛顿以外。墨菲说“我以为在桑迪胡克事件之后,会迎来一个政治顿悟,我错了。我已经了解到,在美国政治中没有顿悟的时刻。这是关于权力,以及权力如何转移的问题。”