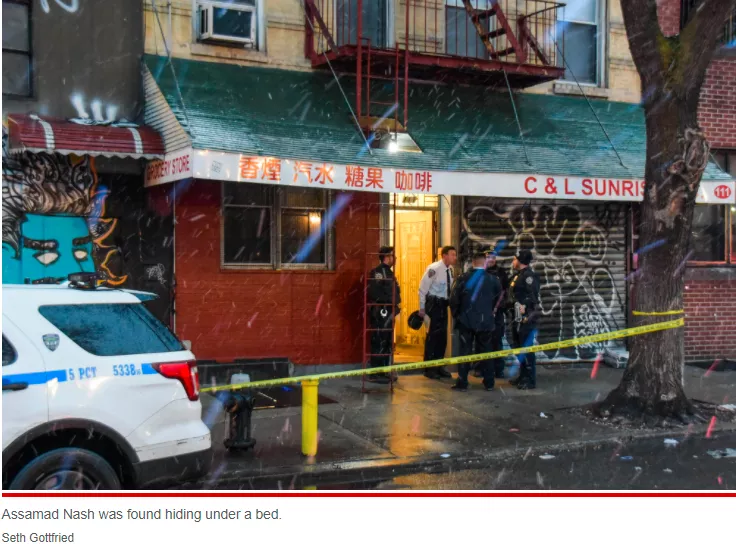

前不久发生在美国曼哈顿华埠的一桩亚裔被杀惨案,在当地华人圈里引起不小的轰动。35岁的韩裔女子克里斯蒂娜·尤娜·李 (Christina Yuna Lee)于2月13日早些时候在家中惨遭杀害身亡,嫌犯阿萨马德·纳什(Assamad Nash)当场被捕。

如今距离这起案件发生已过去近一周时间,仍不断有人来到克里斯蒂娜生前所居住的公寓附近,用鲜花、蜡烛和标语以表哀悼,筑成了一个临时纪念馆。

然而在2月16日,据当地媒体报道有居民发现有人试图摧毁这场纪念活动,不仅砸碎了蜡烛,撕毁了标语还在犯罪现场外撒花。这样的举动让当地华人感到愤怒之余,心底也更加不安。

前有遭遇袭击的华裔男子马耀盼在医院去世、华裔女子高慧民被推下地铁站台身亡、韩国外交人士在曼哈顿第五大道被袭等事件发生,如今克里斯蒂娜的案件无疑又为纽约亚裔族群心头增添了新的伤痕。不少人呼吁当局重视对亚裔的仇恨和暴力犯罪,并进行司法改革来遏制更多的犯罪。

但长期以来种族仇恨犯罪一直存在定罪难的问题。由于警方难以找到肇事者是否出于种族主义原因才对受害者痛下毒手的证据,检察官们则因为不想败诉而不愿尝试提起种族仇恨犯罪指控。这就导致仇恨犯罪案陷入案件数量不多、不受当局重视、缺乏人力物力资源支持的恶性循环中,在这种情况下,亚裔群体的诉求很难被满足。

种族仇恨和暴力犯罪频发,引发亚裔担忧

自克里斯蒂娜案件发生以来,唐人街社区居民人人自危。

57 岁的钟世涛(音,Chung Seto)在纽约市的唐人街生活了40多年,她向NBC记者分享了自己的看法。

“我们的社区长期以来一直被忽视,”她说。“唐人街在9/11、桑迪飓风之后,甚至在新冠期间都没有得到财务帮助。这种被遗弃的感觉与最近的惨案结合,整个社区都愤怒了。”

“我不觉得任何地方是安全的。”27岁的华裔美国女性林优美(YouMe Lin)在接受NBC采访时说:“我感到非常窒息。”

28岁的奥黛丽·卢(Audrey Lew)则告诉NBC,大家的恐慌感从没有像现在那么强烈过,之前没有人想过自己会被推下站台。她在克里斯蒂娜遇害后体验到的恐惧是一种熟悉的恐惧,从小父母就会警告她天黑后待在家里,永远不要独自回家。现在“不管大家做什么或持有什么样的防身武器,这些(惨剧)都可能发生在我们身上。”

菲律宾裔的马尔斯·内华达(Mars Nevada)表示自己2021年12月从内布拉斯加州搬到了纽约,但她觉得当时种族仇恨犯罪已经普遍存在了,她对NBC记者说:“你会在其他女人的身上看到自己,(当她们遇害时)你会想,‘上帝,这可能是我。’”

“前几天,我在一个车站下车,我的朋友和我在一起,他说这就是高慧民被杀的地方。我当时想‘你为什么要这么说?’,他们说是为了提醒我要记得站在楼梯附近,抓住栏杆。”

29岁的菲律宾裔格罗·林登穆特(Glo Lindenmuth)在采访中说:“我过去常常在包里装胡椒喷雾,现在当我在街上走时,我就握着它。我换上了厚重的靴子,不仅仅是因为天气,还为了安全。晚上走路时,我经常用FaceTime给朋友或男朋友打视频电话。”

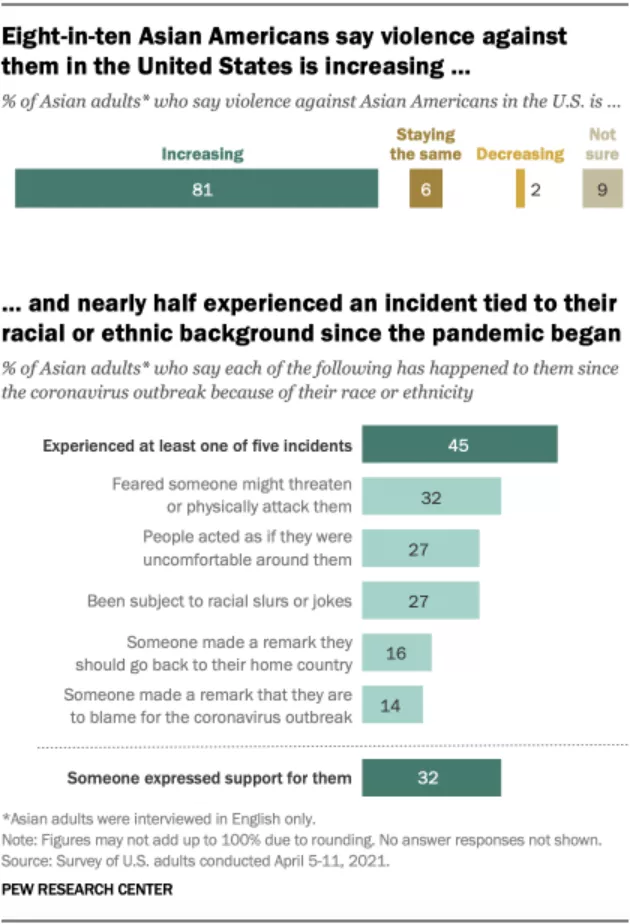

据皮尤研究中心调查结果统计,2020年以来,在美亚裔群体对歧视和暴力事件的担忧程度比疫情前更高了。

在亚特兰大水疗中心枪击案发生后,皮尤研究中心迅速采访了352名在美亚裔成年人对社会环境的看法。

在统计了结果后,研究人员发现有32%的采访对象担心有人可能会威胁或攻击他们,这一比例高于非裔(21%)、拉丁裔(16%)和白人(8%)群组中担心自己遇袭的比例。甚至有81%的亚裔受访对象认为,针对亚裔的暴力事件数量正在不断增加,研究人员认为在美亚裔的不安全感超过其他了其他族裔。

亚裔群体的这种担忧,也主要因为自疫情爆发以来,亚裔遭遇的种族仇恨和暴力犯罪事件越来越多。据亚太裔平等联盟(AAPI Equity Alliance)统计,该联盟在2020年3月到2021 年9月,共收到了超过10370份亚裔遭遇歧视的反馈。

他们中有62.9%的人被口头骚扰,有16.3%遭到恶意回避,而且这些歧视事件发生在公众场合,有31.2%发生街道上,有26.8%发生在单位中。反馈报告还显示,像克里斯蒂娜和高慧民这样的亚裔女性更容易遇到歧视事件,有62%的歧视事件发生在女性身上。

另据FBI公布的数据,发现在整个美国,针对亚裔群体的仇恨犯罪在2020年上升了73%。虽然纽约市的整体犯罪率仍处于历史较低水平,但枪击案和歧视事件在新冠疫情期间有所上升。纽约市警察局表示,在纽约市亚裔报告的歧视事件从2020年的28起上升到2021年的129起,增长了4.6倍。

不过AAPI创始人之一的马尼沙·库尔卡尼(Manjusha Kulkarni)认为遭遇歧视甚至是仇恨犯罪的人,可能要比FBI统计出来的数字多。

库尔卡尼表示,因为部分亚裔移民存在语言障碍,即使他们遇到了歧视事件,也有可能没听懂或不敢向警察报案而未被记录在案。一些更弱势的亚裔还会因为没有合法身份,担心报警以后被移民局盯上,而不选择报警。

种族仇恨犯罪定罪难

如果肇事者被定罪为仇恨罪,那么他会面临更严重的处罚,但问题是目前美国对种族仇恨犯罪的定罪不仅取证难而且程序复杂。

2009年,美国府出台了《马修·谢泼德和小詹姆斯·伯德仇恨犯罪预防法》,因种族、肤色、宗教、民族血统、性别、政治取向、性别认同或残疾的原因造成受害者身体受伤,或试图使用危险武器伤害受害者,属于联邦犯罪。

《美国法典》第18卷“罪行和刑事诉讼”第249条(18 US Code § 249)规定了仇恨罪的处罚标准:如果肇事者罪犯导致受害者死亡,企图绑架、性虐待、谋杀受害者,应处以任何年限或者终身监禁。

罪犯伏法是每个亚裔都想看到的结果,可是问题在于种族仇恨犯罪很难定罪,这是种族仇恨犯罪案例数量少的原因之一。

FBI在官网中明确表示,“出于保护言论和其他公民自由的考虑,仇恨本身不是犯罪”。只有证据能证明受害者是因为种族成为肇事者攻击目标的时候,司法人员才能裁判出肇事者犯有种族仇恨罪。

纽约警察局退休探长兼美国广播公司新闻(ABC news)撰稿人罗伯特·博伊斯(Robert Boyce)表示,负责调查犯罪动机的执法人员常常找不到相关证据,只能放弃对种族仇恨罪的调查。

博伊斯举例说明,种族仇恨罪的犯罪者会在犯罪时发表一些种族歧视的言论,袭击身着民族服装的受害者,或者肇事者在犯罪现场留下了纳粹万字符、绞索等的种族歧视符号。如果在现场没有发现任何与种族歧视迹象相关的证据,警察还会查看与案件相关的监控录像、肇事者社交媒体账号、肇事者过去的犯罪记录等等。将各种细节与仇恨犯罪指控联系起来,这样肇事者比较容易被定罪。

博伊斯告诉ABC,除非执法部门或检察官对肇事者进行了深入调查,或者肇事者明确表明了种族歧视的态度,否则法官不会判定肇事者犯了种族仇恨罪。他认为,仅仅让受害者“受到保护”是不够,必须站在种族仇恨罪的角度全面调查、严厉打击种族仇恨犯罪,将所有信息公之于众,让人们认清种族仇恨罪犯的真实面目。

但另一方面,美国的非盈利民权组织,南方贫困法律中心(SPLC)的法律部副主任斯科特·麦考伊(Scott McCoy)在接受ABC采访时表示,像那种一边殴打受害者,一边在犯罪现场大喊种族歧视口号,明显犯有种族仇恨罪犯人很少见。如果受害者因为语言障碍、或者秉着不想把事情闹大的态度,没有报告肇事者的种族仇恨行为,那么执法部门不会主动展开种族仇恨犯罪的调查。

麦考伊认为,一旦能成功指控肇事者种族仇恨罪胜诉的可能性变小了,检查官也不会冒险去指控肇事者犯有种族仇恨罪。媒体在报道这起案件时,就不会特意提到种族仇恨罪,群众对种族仇恨罪罪犯的动机、后续判罚也会缺乏了解。在没有引起社会反响的情况下,政府不会为执法系统提供更多资源解决种族仇恨罪的问题。

还有一些人指出,在系统性的种族主义影响下,有些司法工作者自己就怀有无意识的偏见,他们制定的种族仇恨罪的定罪标准太过于单纯,以至于一些很有可能犯下种族仇恨罪的肇事者没有被准确定罪。

例如,2021年3月16日亚特兰大枪击案凶手罗伯特·亚伦·朗(Robert Aaron Long)在接受审讯时只是称自己有“性瘾”,并希望枪杀按摩店的员工来摆脱“诱惑”。尽管朗对恶意谋杀、重罪谋杀、企图谋杀和严重袭击等指控认罪,但却一再否认自己杀害亚裔女性是出于种族歧视和性别歧视。

朗的态度引起了很多在美亚裔女性的不满。她们认为,将在按摩店工作的亚裔女性和提供性服务挂钩本身就是一种根深蒂固的种族歧视和性别歧视。

但在美国,许多类似的案件审理中,即使检察官被告知案件中存在种族偏⻅动机的可能性,当法院已经对已有的刑事犯罪判处更⾼的刑罚时,一些检察官认为以仇恨犯罪继续起诉罪犯⼏乎没有什么好处,也就失去了对罪犯仇恨犯罪指控的动力。

ABC新闻分析师、律师兼记者桑尼·霍斯廷(Sunny Hostin)在评论亚裔女性受害的案件时表示,在司法人员审理类似的案子时,他们甚至会刻意回避种族主义问题。在多种因素的影响下,种族仇恨罪难定罪的情况将持续存在。

“恢复性司法”计划或能解决问题

难以定罪,涉嫌种族仇恨犯罪的肇事者就无法得到应有的处置,受害者的冤屈无法被伸张。而仇恨犯罪不仅会直接给受害者会造成严重的⾝⼼伤害,还会给社区带来冲击。

斯坦福大学提出了在案件审查中引入“恢复性司法”概念的方法,以更全面的解决种族仇恨犯罪的问题。

普通的判刑属于传统形式司法概念,司法人员在审理中主要看重三件事,分别是“违反了哪些法律法规?”、“谁违反了这些法律法规?”、“违法的人应该怎么判刑?”。

恢复性司法和传统刑事司法差别较大,它更关注受害者的反应,注意“谁受到了伤害?”、“被害者的需求是什么?”、“谁应该为此负责?”、“为什么他需要对此负责?”、“谁的利益关系还受到了影响?”、“怎么让受影响的人也参与到案件解决中?”

鉴于一些少数族裔对现有种族仇恨犯罪法规和判罚不满,斯坦福大学法学院的学者分析了恢复性司法的特点,认为这种法律概念可以从少数族裔受害者的角度出发,甚至有机会让那些同样觉得自己的人身安全受到侵害的受害族裔参与到思考如何惩罚、教育肇事者,和维护受害者后续权益的环境中来。

恢复性司法的重点是让犯罪者和受害者、乃至社区代表进行沟通,目的是让肇事者清楚了解自己的行为对对方造成了伤害,承认自己确实做错了事。在这一层共识上,受害者和社区代表可以和肇事者就一些赔偿项目达成一致,例如金钱赔偿、教育、社区义务、犯罪干预计划、或对身体受伤的受害者负责等。之后,肇事者需要遵守承诺,而社区及相关司法部门需要支持受害者的身心健康、监督肇事者履行承诺的情况。

研究恢复性司法的学者称,在考虑传统刑事司法对肇事者上诉时,也可以同时进行恢复性司法的沟通程序,这两个不同的司法模式不会相互干扰。恢复性司法往往在案件已经开始了刑事审查过程后开始,比如肇事者已经被逮捕了。

如果肇事者接受了恢复性司法,他将接触到社区量刑圈。恢复性司法一般不主张直接监禁罪犯,相反,更重视罪犯的再教育过程。对于种族主义的罪犯,参与案件谈论的社区代表可以联合社区成员、地方检查官、肇事者与被害者家属一起对罪犯进行监督,让他避免再伤害某一族裔成员,或彻底摆脱种族主义思想。

斯坦福大学的报告称,当一个罪犯身犯数罪,每一项惩罚都可能为他带来数年的监禁时,监禁的威慑力对他来说就没有那么高了。但恢复性司法的无监禁、有惩罚、有监督、有教育可以降低重复犯罪的可能性。

值得注意的是,加拿大已经在未成年人涉嫌种族仇恨犯罪时启用了恢复性司法的程序。

加拿大《环球邮报》2021年4月报道了这样一则新闻,不列颠哥伦比亚省维多利亚市的一个犹太社区曾出现过“杀死犹太人”的反犹太标语,当地警方立刻让仇恨犯罪调查员介入此案中,还造成不小的社会影响。在这样的压力下,肇事青年很快自首。

维多利亚恢复性司法的执行董事吉利安·林奎斯特(Gillian Lindquist)应警方的要求与肇事青年见面。在林奎斯特进行了深入的对话后,她决定启动恢复性司法程序,并在三个月后为当地犹太社区的3名代表和肇事青年举行了谈判会议。在会议上,肇事青年意识到自己的错误多严重,同意履行犹太社区代表提出的要求。

当然,恢复性司法更为适合罪行较轻、对犯罪事实没有清醒认识的种族仇恨罪犯,例如那些会对少数族裔行进语言暴力的罪犯。如果犯罪行为较严重,出现了伤人杀人的情况,也可以先判刑,再进行其他赔偿和限制。如果恢复性司法谈判失败了,受害者依然可以继续起诉肇事者。

参考资料:

https://abcnews.go.com/US/hate-crimes-hard-prosecute/story?id=76926458

https://www.voanews.com/a/asian-americans-ask-how-to-end-the-hate-/6436140.html

https://cn.nytimes.com/usa/20210318/asian-hate-crimes/

https://www.nytimes.com/zh-hans/2022/01/20/world/asia/michelle-alyssa-go-death.html

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/249

https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hate-crimes

http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/06/Alternative-to-Hate-Crimes-Report_v09-final.pdf

https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-a-hate-crime-that-opened-a-path-to-redemption/