公设辩护人Sarah Lustbader在纽约时报发表文章,从自己多年为弱势群体辩护的经验出发,指出最近美国的一些关注度较高的案件审判,其实对解决美国深层次的种族问题并没有多大的助益。

她一针见血地指出了在里滕豪斯案件中,这位17岁的当事人因为自己的肤色而受到的优待,警察自动把他排除在嫌疑人外,主动停止盘问,法官也不允许称呼死者为“受害者”。而这样的特权和尊重,作者所代表的当事人从来没有得到过,无论里滕豪斯是否被定罪,她的当事人也不会因此获得更好的对待。

当公设辩护人出庭时,我们所代表的当事人经常被称为“躯壳”(原文使用“body”一词,隐喻当事人的人格和尊严被忽略不计),同样也经常被当作躯壳对待。我们中的许多人希望公众能够认识到日常法律程序的堕落和荒谬。

然而,这种公众的重视,似乎只伴随着那些人们关注的、牵涉到广泛社会问题的高调案件。

最近,凯尔·里滕豪斯因去年8月25日在威斯康星州基诺沙市举行的“黑人的命也是命”抗议活动中杀害两人而受到审判,以及对格雷戈里·麦克迈克尔、特拉维斯·麦克迈克尔和威廉·布莱恩2020年杀害阿莫德·阿贝里的审判,就属于高调案件。

但一次审判并不是对社会正义的全民公决,指望刑事定罪来解决我们的问题只会进一步加深这些问题。无论结果如何(里滕豪斯的案件被无罪释放,布莱恩和麦克迈克尔父子被定罪)没有一个判决可以解决潜在的系统性问题。

这些案件之所以轰动一时,通常不是因为崇高的道德问题,而是因为更狭隘的因素,如某一司法管辖区的特殊法律和程序。里滕豪斯案的核心是威斯康星州的自卫法,这项法律允许一个人在“合理地认为”有必要防止“迫在眉睫的死亡或重大身体伤害”时使用致命武力。

在威斯康星州,使用致命武力之前没有撤退的义务;而且,与大多数州不同,威斯康星州甚至允许挑起暴力的人在用尽其他手段避免伤害之后使用自卫手段。

像里滕豪斯这样高调的案件定罪并不是通往正义的道路,它们不可能是,因为陪审团的任务不是解决全面的公平问题,而是将一套具体的法律适当地用在一个具体的事实上。

里滕豪斯射杀的第一个人约瑟夫·罗森鲍姆(Joseph Rosenbaum)手无寸铁,但情绪明显不稳定,证人作证说,他曾威胁要杀死包括里滕豪斯在内的多人,他追着里滕豪斯到了一个停车场,并向他扑去,而且据里滕豪斯说,罗森鲍姆伸手去抓他的枪管,之后里滕豪斯向他开枪。

枪击事件发生后,一群抗议者纷纷转向里滕豪斯。被里滕豪斯枪击但幸存下来的盖奇·格罗斯克鲁茨(Gaige Grosskreutz)当时手持一把手枪。他作证说,他向里滕豪斯跑去,认为他是“一个活跃的枪手”。

在逃跑的过程中,里滕豪斯摔倒了,安东尼·休伯(Anthony Huber)攻击了他,用滑板打他,然后里滕豪斯开枪打死了他。然后,在格罗斯克鲁茨用枪指着他并前进后,里滕豪斯向格罗斯克鲁茨开枪。因此,从法律上讲,自卫的说法并不夸张。

更微妙的是关于持有武器指控的讨论。在威斯康星州,成年人可以公开携带枪支,但当涉及到未成年人时,法律是混乱的,甚至对法官也是如此。未成年人不允许携带枪支,但有一小节法律内容可以被解释为可以携带长枪。

一位当地律师称,这是一项“措辞特别差的法规”。但不管法律是否清晰,也不管它是否明智,一旦确定里滕豪斯在抗议活动中携带的步枪有16英寸枪管,法官就驳回了指控。

人们可以说,如果里滕豪斯没有把军用半自动武器带到动荡的局势中,就不会有人死亡。但是,虽然这种说法可能更符合许多人的道德感,甚至可能是好的政策,但它不是法律,而且威斯康星州的法律也没有受到审判。

里滕豪斯案审判的其他特点并不是威斯康星州所特有的,它更能代表整个刑事法律制度的恶劣性。一位警官作证说,枪击事件发生后,里滕豪斯把武器绑在胸前,举手投降,走到他的车前,但警官命令他让开,并绕过里滕豪斯去搜寻枪手。显然,他们没有想到,这个娃娃脸的白人少年可能是罪魁祸首。于是,里滕豪斯回到家,并最终自首。

即使在他被拘留后,当警察发现里滕豪斯不了解他的米兰达权利(即沉默权)时,就停止了对他的询问。我代表过的那些贫穷的被告,从来没有见过警察在没有律师在场的情况下,心甘情愿地放弃询问嫌疑人的例子。我希望我的客户能得到这样的尊重,但哪怕里滕豪斯被定罪,我的当事人也不可能得到这样的权利。

法官布鲁斯·施罗德也因其反复无常、不知所云的咆哮和一贯的古怪而成为头条新闻,他的一些决定似乎偏向于里滕豪斯,例如,他禁止检察官将里滕豪斯射杀的人称为“受害者”,说这个词“有问题”,但允许辩护律师将他们称为“纵火犯”和“抢劫者”,前提是有证据支持这样的说法。

施罗德法官并非个例,他已经75岁了,是威斯康星州任职时间最长的巡回法官,任何从事过刑事法律工作或甚至参加过审判的人都知道,很多法官并不是大众想象中的客观且无所不知的仲裁者。他们是特立独行的,有时是有偏见的。

我希望生活在这样一个世界里,无论法官的个人偏好如何,他们都能同样尊重贫穷的客户,但高调案件中的定罪不会使之成为现实。

对里滕豪斯定罪会把他送进监狱,仅此而已。法律和法律程序不是道德准则,不能在全国范围内承受道德清算的重量。寄希望于审判来修复社会损害,解决更大的问题或实现一些正义是一个错误的概念。

除了徒劳的希望之外,进一步审视我们的刑事系统——它深受奴隶法典影响,并且仍在加强种族等级制度,这才应该成为我们道德话语的中心。

为什么我们要求助于审判来满足我们对正义的渴望?美国人从出生就被告知,惩罚可以解决问题。报应几乎是我们的共同信仰,纠正错误的感觉很好,就像吃了糖一样,我在读到布莱恩和麦克迈克尔父子被判定杀害阿贝里时,也感到一阵轻松,但它并没有使我们这个社会变得更强大或更健康。

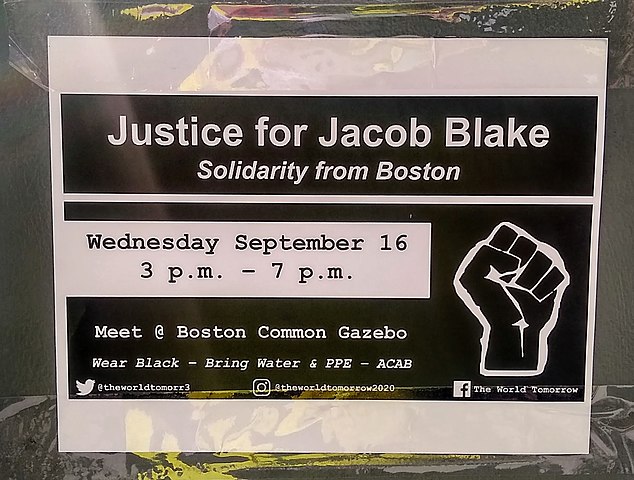

对这些审判的关注也表明其他地方缺乏公正。警察的暴行似乎是美国生活中不可避免的一部分,但给里滕豪斯定罪,甚至给射杀雅各布·布莱克的警官拉斯滕·谢斯基定罪(注:2020年8月,美国非裔男子雅各布·布莱克与警方发生冲突,拉斯滕·谢斯基对他后背连开7枪,导致布莱克中枪并瘫痪),都不会阻止这种暴行。

刑事定罪也不能修复导致黑人被警察杀害的深刻的种族不平等。2021年4月20日,杀害乔治·弗洛伊德的凶手德里克·肖文被判定为谋杀罪。这并没有阻止玛奇亚·布莱恩特(Ma’Khia Bryant)的死亡,她是一名16岁的黑人女孩,在同一天在俄亥俄州哥伦布市被警察枪杀。

不公正的现象超出了警察暴行的范围。阴谋论加剧了公共卫生危机。右派对投票权的攻击使我们越来越接近少数人的独裁主义。气候灾难的紧急警告几十年来一直没有得到重视。在里滕豪斯案中,检方的胜利可能会让那些文化战争中的左派感到平反,但它不会解决任何这些问题,它也不会放松种族主义对我们法律体系的控制。

为了了解种族主义在我们的刑事司法系统中蔓延的方式,我建议大家少关注这些大案要案,而是在一个随机的日子里访问当地的刑事法庭,去看看低收入的有色人种在法庭上是如何被对待的,他们中的大多数人被指控犯有轻微的、无受害人的罪行。

注意一下,法官在几分钟内就决定每个人需要多少钱才能获释;听听辩护律师描述每个被告的生活情况。然后想想有什么可以做的。为了创造我们所寻求的变化,无论是表象还是深层的,必须拆除、建立或改变哪些系统?

这项工作更难,也更慢,但也许有一天我的客户们将不被称为“躯壳”,也许他们会被赋予与里滕豪斯同样的尊严和尊重。