著名记者、普利策批评奖获得者罗宾·吉夫汉周三在《华盛顿邮报》对黑人男子阿默德·阿伯里被杀案判决发表评论。她认为虽然三名白人被告被陪审团裁决谋杀罪名成立,但案件中和审判时发生的种种让人看到了种族歧视阴影远没有散去,对少数族裔的傲慢、无知和恶毒情绪仍在美国蔓延。

当阿默德·阿伯里跑过乔治亚州萨蒂拉海岸的街道时,他唯一带在身边的就是乐观。他没有武器。在场的其他人,似乎都有一整个军火库。

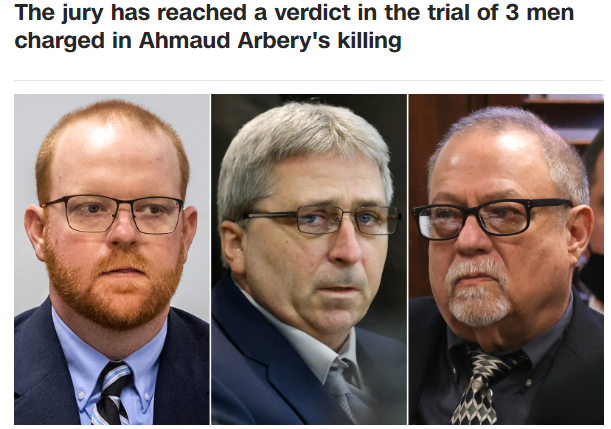

在乔治亚州布伦瑞克,因杀害阿伯里被定罪的三个白人错误地认为,这个年轻的黑人在他们的社区里跑来跑去,是在干坏事。他们有枪,有小货车,并且坚信当他们让阿伯里停下来接受他们的盘问的行为,是被他们后来描述成的一次“公民逮捕”。阿伯里有义务听他们的,即使他是一个自由人。

他们让律师为他们的自由而战,说出各种荒谬的辩词。

凯文·高夫是被告之一威廉·“罗迪”·布莱恩的辩护律师,他胆敢称阿伯里的母亲没有权利让她的黑人牧师参与旁听,静静地坐在她身边,即使她忍受着法庭上一遍又一遍的可怕讲述,说她25岁的儿子是如何死亡的。高夫甚至厚颜无耻地将黑人民权活动家比作有组织犯罪的头目。

另一位律师劳拉·霍格甚至残忍地质疑阿伯里是否是受害者。尽管他是被被告之一的特拉维斯·麦克迈克尔枪杀致死的,这是一个从未被质疑的事实。

这位律师对阿伯里的人性如此无情,以至于她向陪审团描述他没有穿袜子的脚上长着“又长又脏的脚趾甲”,就好像她在对某种野生动物进行解剖评估。

傲慢、无知和恶毒的积聚是巨大的。然而,当阿贝里跑过佐治亚州沿海的大部分白人社区时,他没有携带任何可能保护自己的东西。他没有带着刀、枪或棍子逃跑。乔治亚州的公民逮捕法可以追溯到1863年,最近被废除,其授权白人可抓捕逃离奴隶制的黑人男女。

检察官琳达·杜尼科斯基说,他甚至没有带手机。当这三名被告,格雷格·麦克迈克尔、他的儿子特拉维斯·麦克迈克尔和他们的邻居布莱恩跟踪并将他逼到无路可退时,他甚至无法求救。阿贝里慢跑着,就像一个相信自己会没事的人。他没有什么可害怕的。他有乐观的态度。

这次审判,就像最近发生的许多审判一样,把美国灵魂的黑暗推向了光明。法庭做出了公正的判决,三个人都被判犯有谋杀罪,但审判也清楚地表明,这个国家不仅充斥着大量枪支,还充斥着愤世嫉俗。

有太多的人自以为是,以为拥有一支枪就是他们公民身份和权威的证明。他们觉得,拥有一支枪意味着拥有一种权力,可以充当一个动动手指的哨兵,不仅可以监视自己的个人领地,还可以监视街上、街角和附近城镇的任意一栋房子。

对许多平民来说,拥有枪支很少意味着意识到你给他人带来的危险。相反,它往往证明了懦夫在其他人身上看到的危险。枪不是威慑物,这是一个催化剂。

这么多的恐惧。这么多的愤怒。这么多的怀疑。在这其中,出现了一个阿伯里。他可能心里有很多想法,但至少,在2020年2月那个致命的日子里,他心怀足够的乐观,认为自己出门没带手机是安全的。

他不受束缚。他没有新闻提醒、短信和日历通知。他在街上行走,没有数字安全毯(指消除焦虑感的东西),没有一大批线上联系人,没有SOS求救热线。

在这种情况下,阿伯里似乎是那天唯一一个没有对他可能遇到的人或事感到恐惧或担忧的人。尽管在美国作为一名黑人,意味着他们面临着种种的挑战和危险,但阿伯里很乐观,尽管他的周围正聚集着一场风暴。

当杜尼科斯基在最后陈述中陈述案情时,她指出,被告制造了一种情境,让阿伯里完全有理由担心自己的安全。毕竟,他们开着卡车跟着他,挡住了他的去路。恐吓阿伯里就是他们对他的死负有责任的证据,即使他们不是扣动扳机的人。

因此,高夫试图打破这个想法,提出了一个问题:如果阿伯里真的害怕,他为什么不大声呼救?为什么他不提高他的声音,希望周围的人会听到他,并冲过去帮助他?这是一个合理的要求。

他为什么不大声求救?我们有理由相信,阿伯里的任何反抗只会换来更多威胁。麦克迈克尔父子和他们的邻居布莱恩已经任命自己为社区的代表。他们是家庭的守护者。霍格辩解说,被告格雷格·麦克迈克尔只是想保护他的社区不受入侵者和干扰者,以及在街道上慢跑的、可能是危险陌生人的伤害。他得保护“他的街道”。悲观主义者可能会合理地认为,呼救的呼声可能没有被听到,甚至可能激怒了“三人帮”。

所以在那个关键时刻,面对如此多的武器,阿伯里最终一无所有。似乎连他连乐观的情绪都没有了。