经济学人的乔恩·法斯曼介绍了一个被称为“人类世”饮食的概念,它被高度工业化,不可持续的,往往是残忍的食品生产和消费方式所定义。富裕国家的人民开始意识到这类饮食的问题,一些新食品技术也开始关注于生产更人道,更可持续的方法,但这些技术否真的能够解决当下的环境问题仍是未知数。

19世纪初,法国律师兼美食家让·安塞尔梅·布里拉特-萨瓦林写道:“告诉我你吃什么样的食物,我就可以告诉你你是什么样的人。”这首诗是《味觉生理学》(The Physiology of Taste)的开篇之作,是他那个时代最擅长的那些令人愉快的、具观察性的作品之一。

大多数人吃的食物(特别是在富裕国家,但在贫穷和中等收入国家也越来越多)显示出他们是高度全球化经济的居民,选择非常丰富。在富国超市的货架上,你能找到挪威的鲑鱼、越南的大虾、印度的芒果、土耳其的草莓、意大利的腌肉和法国的奶酪。

在历史上的大部分时间里,肉类对大多数人来说都是一种奢侈品,现在可以买到如此丰富的肉类,在富裕的世界里,大多数不经常吃肉的人认为,肉只是一种选择,而不是一种必要。为了减少变质,丰富口感或满足生产商的其他需要,许多食物都添加了化学添加剂。

这样的饮食只有在一个非常独特的世界里才有可能,在这个世界里,地球表面的很大一部分都是农场和牧场,食品生产是能源密集型的,杀虫剂大量使用,洲际航运便宜,食品加工成为了先进的工业事业。也就是说,只有人类的欲望以及围绕这些欲望建立的经济塑造地球的自然力量时,这样的饮食才有可能:这个时期已被称为 “人类世”(Anthropocene,用于描述人类活动开始对地球的气候和生态系统造成影响的年代,大约由18世纪末开始)。

世界上的小康居民所享受的人类世饮食会让前几代人感到惊讶。但与大多数卓越的现代性一样,它也不是没有代价的。肉类之所以便宜,是因为它是在非常残酷的环境下生产的。数以亿计的动物挤在空气稀薄的棚子里,度过短暂、悲惨、往往是痛苦的一生。它们从母亲身边被扯走,被注射药物,在没有麻醉的情况下被阉割,在活着的时候被开膛破肚,或者会经历以上所有一切。

采摘浆果和莴苣是一项艰苦的劳动,从事这项工作的人往往缺乏健康保险、工作保护和足够生活的工资。世界上的许多渔业都是靠奴隶劳动运行的。枯竭的土壤经过化学处理,用直接来自工厂的养分,使其呈现出丰饶的健康面貌。肥料和动物粪便径流造成藻类大量繁殖,沿海区域的氧气更多的被剥夺,造成了更大的死区。饲养牲畜排放出的温室气体往往比人类活动更多,特别是养牛,牧场主为此砍伐了大片的森林。为使食物便宜、美味和令人上瘾而进行的加工,在增加脂肪、糖和盐的同时,剥去了营养。

按照布里亚特-萨瓦林的名言,很容易得出结论,人类世饮食的消费者对动物很残忍,对地球的未来和自己的未来都漠不关心,因为人类世饮食就是所有这些组成的。

这么说未免太苛刻,对每一种食物进行道德盘点的要求太高了,比如说,一个预算紧张的母亲,在下班回家的路上,只想吃一顿让孩子们高兴的晚餐,这并不意味着她不关心,或不喜欢一个对她的家庭和世界更好的系统。

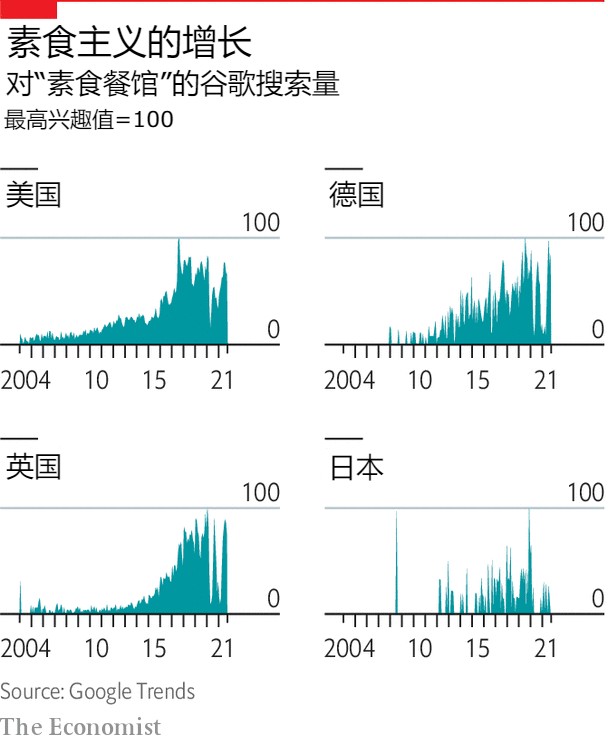

许多人已经开始改变他们的餐饮选择,以帮助实现这样一个系统。世界上吃肉的数量正在增加,但较富裕的国家比贫穷的国家少。被认定为素食主义者(但不排斥蛋奶类食品)、严格素食主义者或“弹性主义者”的人的比例正在上升,弹性主义者是指他们的饮食以植物为中心,但他们并不完全摒弃吃肉。在英国,从2014年到2019年,素食主义者的数量翻了两番多。

在美国,有机食品的销售额从2005年的133亿美元上升到2020年的564亿美元,欧洲也有类似的增长。餐馆的菜单通常会列出供应食物的农场,让食客对他们所吃的东西有更多的了解。2005年创造的“本土膳食主义者”(locavore)一词,在2007年成为美国字典中的 “年度词汇”。

这其中有一个表演性的层面。人们希望他们吃的东西对他们来说是好的,无论是对别人还是对自己。这既不是一个卑微的愿望,也不是一个新鲜的愿望。正如已故拉比哈伊姆·哈雷维·多宁在他的《做一个犹太人》(To Be a Jew)一书中解释的那样,《利未记》和《申命记》中规定的饮食限制提供了“一个很好的例子,说明犹太教如何将最平凡的行为提升为一种宗教体验。” 吃饭,这个所有人都有的经验,成为犹太人自我定义的行为。

弹性主义、本土膳食和有机饮食不是宗教。但它们做出了一个道德声明:相信参与超合理化、超热量、超加工的第一世界工业食品系统是错误的。

但是,这些“主义”本身并没有提供一种方法来纠正这个系统,部分原因是它们没有正确评估这种做法的缺陷。例如,饲养有机食品通常需要比其他方法更多的土地,而且往往会产生更大的温室气体排放。个人偏爱豆类、茄子,而不是鸡块、汉堡,或许能使人免于直接参与鸡和牛的痛苦,但它并不能阻止痛苦。

但是,如果这个系统本身能够被改变呢?如果那些对今天的食品系统有同样厌恶感的人,能够鼓励从种子和细胞开始建立一种能提供美味、健康、多样化的食物的方法,并明显减少残忍和对环境的破坏,那会怎样?

蛋白质和其他食物群

经济学人之后的报告将调查一系列改变世界食品生产系统的技术,这些技术并不以更不残酷和更可持续的方式从事旧形式的农业,而是期望做以前从未做过的事情。

以前的小众蛋白质,如昆虫和海藻,正在被探索,不仅是为了它们的美食潜力(尽管它们可能比大多数人认为的要高),也是为了重新塑造食物链的结构。

酵母正在被编程用以生长蛋白质,从而使大豆蛋白饼能像牛肉碎一样被煮熟,还能像剁碎的肉一样出血。内陆盐水养殖有望为距离海洋数千英里的人们提供新鲜海产品。农作物被种植在无土的运输集装箱中,离食用它们的城市居民只有几个街区,而不是在半个地球之外。

通过简单的活检从活体动物身上提取的细胞正被用于在生物反应器中培育肉类,提供熟悉的蛋白质来源,而不需要屠宰或工业规模的养殖以及这些东西带来的残忍和健康危害。

但巨大的障碍仍然存在。在水箱中种植汉堡包是一回事,让人们愿不愿意吃它又是另一回事,能够为数亿人提供价格有竞争力的水箱汉堡则是第三个问题。

在摩天大楼里种植蔬菜可能对环境有利,但以田地为基础的农业仍然要便宜得多。对今天的农场进行实际和必要的改进,如开发再生农业技术的方法,可能会被搁置一边。而支持不连贯和不可持续的乌托邦式的喜新厌旧行业,为少数人提供小众的、让人感觉良好的食物,对许多人或痛苦的动物来说,几乎没有什么帮助。一些目前看来有益的技术,会像廉价肉类一样,产生不可预见的成本和伤害。

然而,这种试图颠覆布里拉特-萨瓦林的做法有一些不可否认的启发性:首先决定你想成为什么样的人,你想体现什么样的地球环境,然后再改变世界,使它提供给你的食物能符合这种自我概念。

这场运动有一种可识别的、难以抗拒的发酵气味:一丝炒作的气息,还有会让人联想到培育新技术的加州风土味。一位满怀憧憬的加州人造肉科学家欣喜地表示,这个领域感觉就像在20世纪70年代的硅谷工作一样:乐观、充满活力和热闹。

然而,改变世界食品系统的探索却始于加州另一端的一个邋遢的小镇。这个故事从一粒豌豆开始。