麦吉尔大学公共政策学院的教授安德鲁·波特(Andrew Potter)在加拿大的The Walrus杂志上发表评论,他认为过去50年里社会革新停滞不前,并不是因为人类的创造能力减弱了,而是因为近年来急速扩张的政治和文化力量倾向于官僚化的监管和低效的政治体系,阻碍了创新的力量。

2020年5月30日,一枚火箭从位于佛罗里达州的美国宇航局肯尼迪航天中心著名的39A发射基地升空。这是一次前往火星的载人任务吗?是对一种全新的推进形式的测试?朝着在月球上建立永久基地所迈出的第一步?

都不是。美国国家航空航天局的一位管理人员用一些庄严的话语来纪念这一时刻。“今天,人类太空飞行的新时代开始了,我们再次用美国火箭从美国本土发射美国宇航员,前往国际空间站。”

自20世纪60年代以来,美国火箭一直将美国宇航员送入太空。国际空间站于1998年发射,20多年来持续有人居住。这次事件真正具有突破性的是,火箭是由SpaceX公司制造的,是私人公司首次将美国宇航员送入轨道。而且,虽然美国国家航空航天局没有多说,但这也是自2011年航天飞机项目关闭以来,是美国第一次将美国人送入太空。从那时起,美国就一直依赖俄罗斯人的搭载工具。

1962年,当肯尼迪总统正在寻找一些东西来建立美国对苏联的压倒性优势,以强调美国在经济和聪明才智方面的优点时,他的顾问们建议让人登陆月球。这当然是一个有点勉强的目标,也是一项困难和极其昂贵的事业。但肯尼迪获得了国会的批准,为人类在十年内登陆月球提供了资金。

在许多方面,肯尼迪关于登月的论点,只是英国探险家乔治·马洛里开玩笑地解释他为什么想攀登珠穆朗玛峰的火箭版本:“因为它就在那里”。

登月任务还有一个更直接的地缘政治层面,肯尼迪在国会的演讲中明确指出了这一点,太空只是自由和暴政之间正在进行的战斗中的一条非常公开的战线。

肯尼迪告诉国会:“我们去太空,因为无论人类必须承担什么,自由人必须分享。”

他继续要求国会要么对月球作出充分承诺,要么就不要作出任何承诺。不去尝试总比开始后又退缩要好。而且不仅仅是国会必须承诺。除非每个人,所有的科学家、工程师、承包商和公务员,都能作出“个人承诺,这个国家将以自由的全速前进,进行令人兴奋的太空探险”,否则美国肯定会失败。

“自由的全速前进”。在这个简单而非凡的短语中,肯尼迪将一些紧密相连的想法汇集在一起,巩固了民主、资本主义和创新之间的基本关系。这并不是真的关于月球,因为肯尼迪直接承认,他实际上并不关心太空本身。只是,做困难的事情和解决困难的问题是自由人的工作。他们不服从于权威;他们致力于集体行动。在这样做时,他们释放出“自由的全速”。

在肯尼迪向国会发表演讲的60年后,你很难找到任何人愿意证明,完成艰难的任务、解决艰难的问题和致力于集体行动,还是美国民主的特殊之处或优势。

因此,从某种程度上说,SpaceX重返太空是个好消息。但是,从大多数其他指标来看,它标志着一个相当令人惊讶的停滞。在SpaceX成功之前的50年,阿波罗11号和阿波罗12号已经让宇航员在月球上着陆,阿波罗13号的船员在一个氧气罐爆炸,生命受到威胁后,仍被安全带回地球。

但是,自1972年以来,没有人离开过近地轨道,美国宇航局已经有近十年没有把人送入任何轨道。

我们很容易认为这种停滞只是太空竞赛中的具体特征,但它实际上更普遍。与从1700年代末到20世纪上半叶的惊人的发明和发现速度相比,过去50年有点像是在打盹。

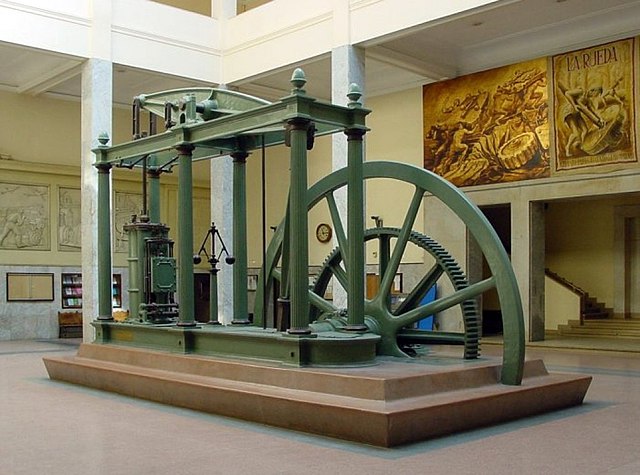

让我们来快速回顾一下。从1770年到1820年期间,发明了轧棉机、蓄电池、蒸汽火车和瓦特发动机(新式高压蒸汽机,效率更高,很大程度上推进了工业革命的发展)。如果你在1820年进入五十年的低温睡眠,那么你醒来后就会发现这个星球被水泥、电报、打字机、照相机、自行车、防腐剂、巴氏杀菌和炸药所改变。如果你再睡上半个世纪,你会醒来看到一个完全不同的世界,充满了电话、电影、电力、汽车、飞机、机关枪、空调、吸尘器、无线电和雷达。而且,如果你在1920年开始再睡五十年,你会错过喷气式飞机、太空飞行、登月、核武器、核能、青霉素、电吉他、录像机、电脑、视频游戏、互联网,以及你能想象到的一切现代便利设备的发展。

在这200年里,每睡半个世纪,你就会被一个新的时代的奇迹和惊奇所惊醒:新技术;健康、财富和舒适方面的惊人进步;惊人的新产品和消费品;由于新的交通和通讯形式,世界正在稳步缩小。在政治上,事情也将不断发生巨大变化,君主制、殖民主义和帝国让位于以民族国家为中心的世界秩序,并由一个不断增长的自由民主国家联盟领导。

然后,在2020年,你会醒来,也许会有点失望。起初,经济增长似乎再次发挥了它的魔力:特别是每个人能把世界上的全部文化遗产装在他们的口袋里。但这只是网络化计算(早就已经存在)的逻辑在发挥作用。除此以外,世界在许多方面看起来就像是停滞不前,甚至倒退了。

这将不仅仅是一种幻觉。

自20世纪70年代以来,实际工资几乎没有增长,特别是对中低收入者而言,而教育和医疗保健等公共产品比以往任何时候都更昂贵。我们的基础设施摇摇欲坠,交通拥堵越来越严重,机场破旧不堪,火车几乎从不按时运行。曾经被誉为未来能源的核能,是个败笔。

在国内,消费性电子产品有了巨大的进步,比如巨大的平板电视和人工智能驱动的音响系统,可以播放你喜欢的任何歌曲,你只需要提出要求。但是,在厨房或洗衣房领域,却出现了逆转的情况。今天的洗碗机比四十年前要慢,装的碗碟更少,而且洗得也不干净。洗衣机也是如此。我们在原地打转几十年了。

关于经济和技术普遍停滞的说法在20世纪70年代中期已经变得相当普遍。很明显,20世纪70年代是某种拐点,是我们从既定的收入、创新和进步曲线上掉下来的时候。现在最大的问题是为什么会这样?

经济学家所谓的“世俗停滞”自20世纪30年代以来一直存在,当时它描述了这样一种观点:人口老龄化、低移民率和技术进步的枯竭,将导致家庭储蓄过剩和商业投资不足之间失衡。结果将是一个长期的几乎没有经济增长的时期。

这个理论在2008年经济危机之后获得了新一轮的追捧,这要感谢哈佛大学经济学家劳伦斯·萨默斯(克林顿时期的财政部长)。在他看来,经济难以从大衰退中恢复的主要原因就是世俗停滞:储蓄倾向增加,投资倾向减少,导致“需求不足和增长受阻”。为了让经济再次滚动,他开出了一种凯恩斯主义的处方:政府只需要花大量的钱来帮助刺激需求。

但是,停滞论的另一个版本则更为复杂。2011年,经济学家泰勒·考恩写了一篇非常有影响力的文章,名为《大停滞》,其中他将经济危机追溯到其他方面:是我们的社会和经济体系的基本结构问题的结果。

根据考恩的说法,这个故事始于20世纪70年代,当时工资中位数实际上停止了增长,并一直持续到新世纪的第一个十年,这期间几乎没有创造任何净就业机会。在这期间,由于家庭债务的增加和房屋价格的膨胀,我们保持了日益繁荣的假象。

但是,他写道,“所有这些问题都有一个鲜为人知的根本原因……至少300年来,我们一直靠低垂的果实而活(比喻唾手可得的资源),我们把社会和经济体制建立在对大量低垂果实的期望上,但这些果实大多已经消失了。

那这些资源又包括些什么?

考恩提出了三种可能性:“免费土地”的好处(他承认这在很大程度上是从原住民那里偷来的),工业革命的技术突破,以及大量聪明但未受过教育的人逐渐离开农场,进入城市,并接受教育。其他可能的因素包括获得廉价和丰富的能源,特别是石油;民主和自由价值观的扩展;以及缓慢但稳定的妇女解放,使她们加入劳动力。

我们依次利用了每一项发展,而每一项都以极低的成本为我们带来了巨大的经济收益。

最值得注意的是,18世纪末改变欧洲的工业革命在一个世纪后导致了技术突破的爆发。虽然电报、铁路和蒸汽船已经出现,但在1880年至1940年期间,又获得了了下水道、电力照明、汽车、飞机、电话、无线电、药品和大量其他创新。

这些东西中的每一项本身都近乎奇迹,但真正的好处来自于将它们结合起来:例如,复杂的机器与化石燃料或电力产生的廉价和丰富的能源。再加上快速和越来越便宜的通信,从电报到无线电再到电话,思想可以比以前更快地传播。结果是文明和进步迅速扩张。

所有这些都等于是在激烈地打击启蒙运动的天真立场,即当我们从智识的襁褓中走出来时,进步就自然发生了。根据停滞论,我们所认为的“进步”其实并不是因为我们攀登上了一个持久性发展高原的阶梯。它更像是我们在沙漠中徘徊了几千年后偶然发现了一片绿洲。

尽管如此,考文仍然相当乐观。他认为,一旦我们弄清楚如何从生物技术和互联网等来源实现显著的生产力提高,这种情况可能会在几十年后自行解决。

不过,还有一种更悲观的说法,即问题的根源不仅仅是自然资源的枯竭或我们遇到了一些技术障碍。相反,大停滞的原因从根本上说是政治和文化,那些阻碍进步的力量正在变得更加根深蒂固,而不是减少。

在2017年自费出版的一本名为《我的飞行汽车在哪里》的书中,计算机科学家和纳米技术未来学者斯托尔斯·霍尔认为,大停滞是真实的,但它并不是大多数人所想的那样。进步的真正敌人不是技术限制,而是政治干预和对文化上对科学的敌视。

他论点的主干是飞行汽车的兴衰故事。正如霍尔所言,早在20世纪20年代,就有一个蓬勃的围绕着研究和开发飞行汽车的行业。如果任由事物自然演变,我们应该在20世纪70年代或80年代拥有负担得起的、以消费者为中心的飞行汽车。阻碍它的是科学研究的官僚化、监管国家的兴起以及反主流文化中的卢德派的恶劣影响的结合。(卢德派:19世纪的一群英国纺织工人,认为机械化抢走了他们的工作,就开始破坏纺织机,现在泛指反对新发明的人群。)

霍尔的书已经成为工程师、经济学家和硅谷人士争相传颂的经典之作。但霍尔讲述的关于飞行汽车的故事只是对过去50年中更普遍的技术停滞的一个微观解释。正如霍尔所指出的,大停滞与博士的爆炸性增长和国家对研究和开发资金的大规模接管同步到来。结果就是他所说的“马基雅维利效应”,集中的资金创造了一个由政治内部人士组成的知识精英,他们获得了对某个领域的控制。这个精英阶层是现状的既得利益者,他们通过控制获得资金的机会,和操纵使其享有特权的监管过程来维护现状。

例如,他指出,当克林顿的美国政府启动纳米技术计划,重新确定现有资金流的方向时,受影响的研究人员的反应,是把他们已经在做的事情重新描述为“纳米技术”。任何熟悉加拿大政府最近对人工智能研究投资的人都熟悉这一模式。

这种保护地盘的做法并不限于科学和技术领域。它是几乎所有政府资助的官僚机构的标准特征,包括艺术和文化领域。对于任何在加拿大文化产业工作的人来说,马基雅维利效应完美的描述了人们该如何对驾驭资金守门人。霍尔仔细强调的一点是,这里没有什么阴谋,这只是一种完全可以预见的,对那些在现有制度下的既得利益者的保护。

要理解霍尔中心主张的力量,并不需要图表来显示大停滞是如何与每年授予的博士人数急剧上升所吻合。你只需要生活在21世纪的北美,在那里,霍尔故事中基本要素:进步和创新受到政治力量的阻挠,就在眼前。

特别是加拿大已经成为一个臭名昭著的地方,在那里政府,甚至私营部门,几乎不可能做任何事情。政治学家福山近年来将注意力转移到体制衰败和政治衰落的问题上,他创造了“反对政治”(指一个功能失调的政治体系,没有任何实体能够掌握足够权力来实行任何真正的改革)一词,来描述根深蒂固的政治利益体系,这使得在美国很难建造或完成任何事情。

因此,先不提飞行汽车了。为什么没有纳米技术产业可言?为什么核电产业在20世纪70年代就实际上被扼杀了?为什么通用飞机的市场在20世纪80年代初跌落悬崖?为什么 “成本病”困扰着这么多行业,从教育到医疗到建筑?为什么在纽约、伦敦或多伦建造的一公里地铁的成本比六、七十年代高出一倍多(按不变价美元计算)?

成本病又称鲍莫尔病,高生产率行业中的工资上涨(如制造业),会影响低生产率的行业(如艺术或教育行业)的工资随之上涨,但低生产率行业的成长因此与产出不成比例。

所有这些问题的答案与固有的技术限制关系不大,而与腐朽的基础设施、政治、官僚主义和监管关系更大。

正如霍尔所说,“知识之树比以往任何时候都长得高,但似乎有人在低垂的果实上喷洒了百草枯。”

大停滞更像是一场大扼杀。打个比方,这就像我们从沙漠中跌跌撞撞地跑到一个巨大的自助餐里,吃光了所有的食物,然后在接下来的四十年里,用越来越严格的规则把厨师们绑起来,规定他们可以做什么,在什么条件下,以及他们可以为谁服务。