彭博经济研究于7月5日发表研究报告,探讨了中国能否在十年内超越美国成为世界第一大经济体这个问题。彭博社的结论是:当一切情况对中国有利时,中国能在2031年超越美国。一旦中国无法解决劳动力和国际关系等问题,超越美国将会变得非常困难。加美编译,仅供参考。

中国何时会超越美国成为世界上最大的经济体?

没几个问题比这更有意义了,无论是对那些想知道长期利润从何而来的高管,还是对权衡美元作为全球储备货币地位的投资者,或是对地缘政治爆发点进行战略考虑的将军们。

北京刚刚庆祝了中国共产党成立100周年,领导人正竭力将国际权力的交棒表现得迫在眉睫且不可避免。中国最高领导人上周说:“中华民族正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴”。

在新冠危机的早期,当中国设法控制感染并保持增长时,美国却正遭受数十万人的死亡和紧缩的经济衰退,许多人都倾向于认同这个可能性。最近,美国出乎意料的快速复苏表明,转交的时机仍有许多不确定性,甚至使人怀疑它是否会发生。

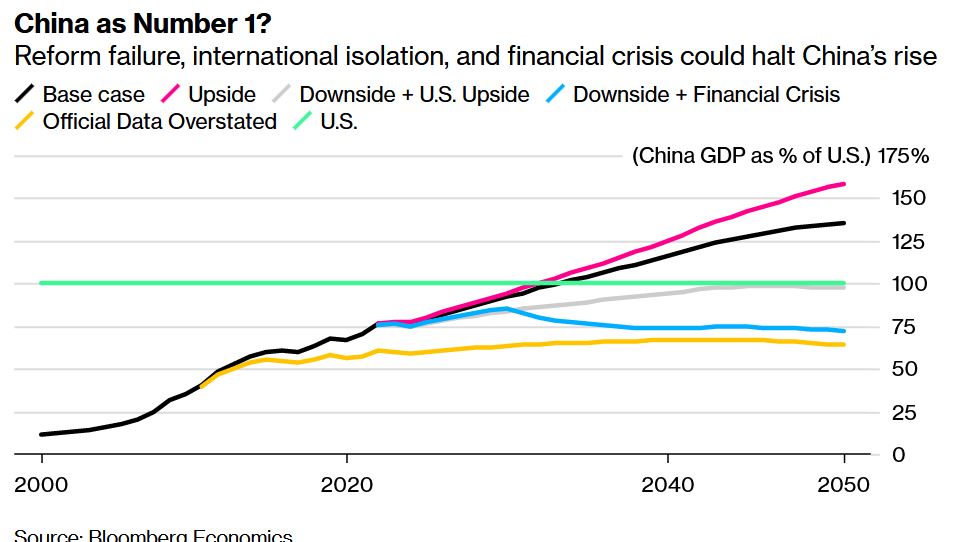

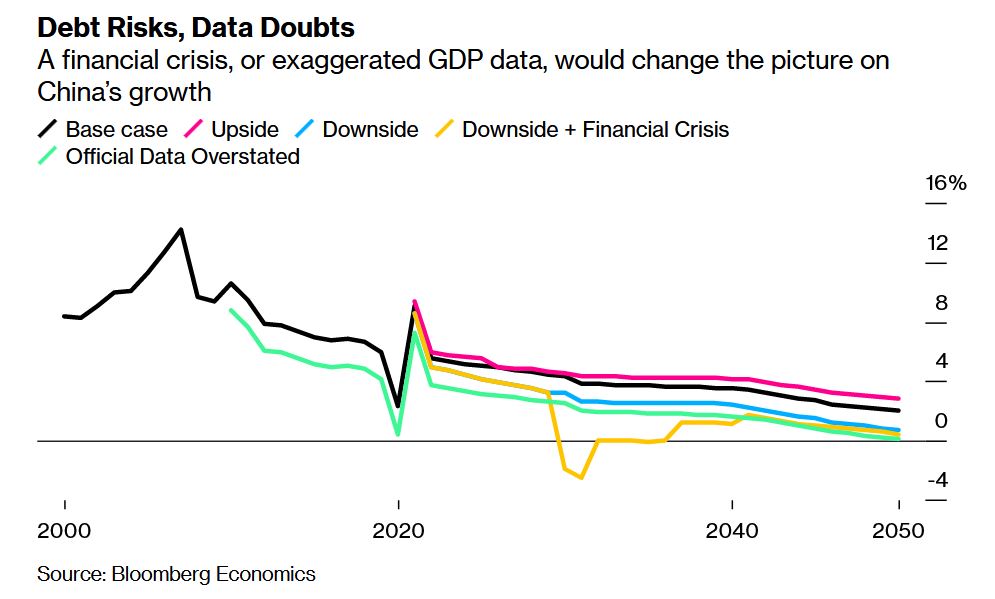

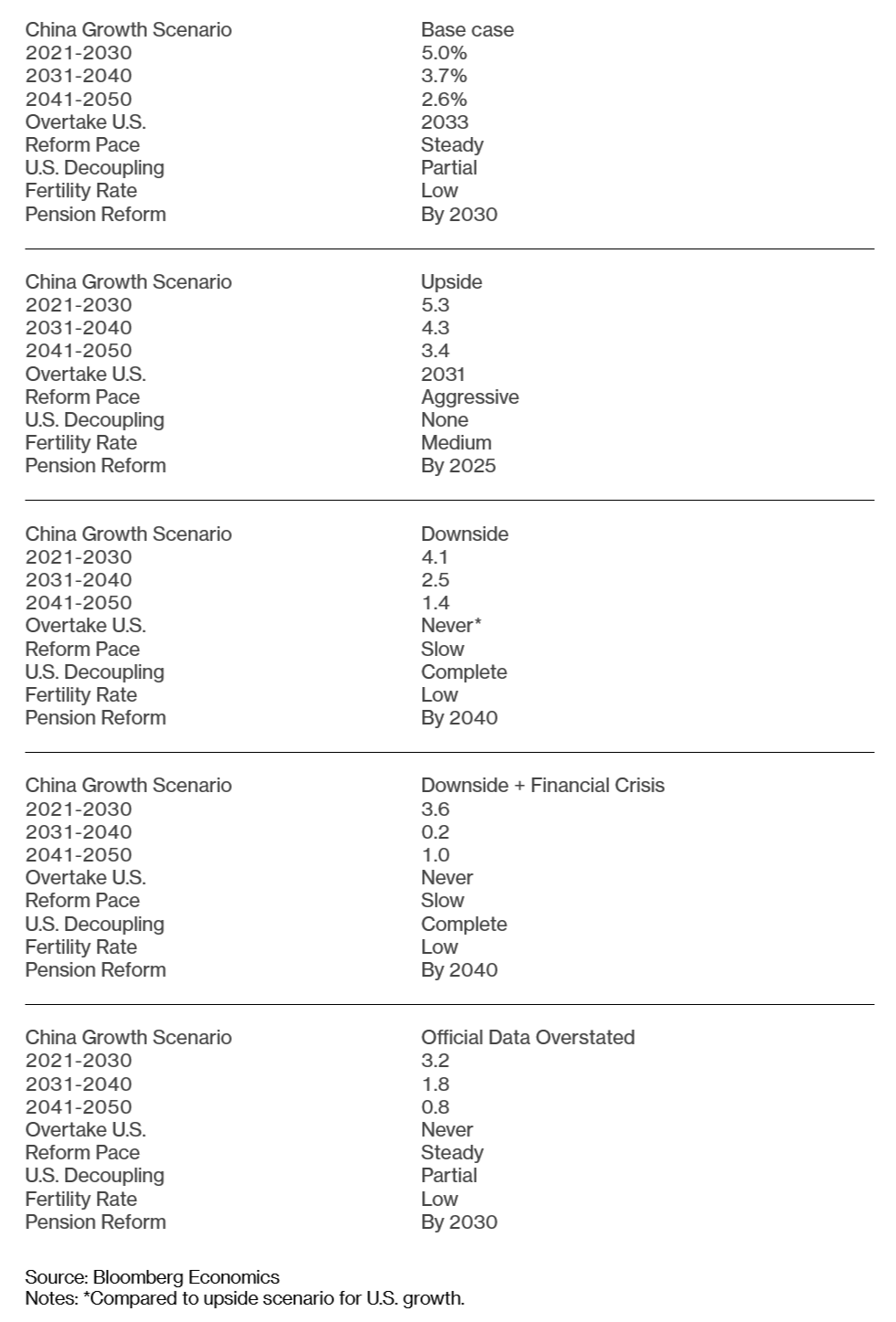

如果中国实现了促进增长的改革,而拜登却无法推动其更新基础设施和扩大劳动力的提案,彭博经济研究的预测表明,中国可能最快在2031年夺得由美国保持了一个多世纪的榜首位置。

但这一结果远未得到确证。中国的改革议程已经停滞不前,关税等各种贸易限制正在扰乱其进入全球市场和先进技术的机会,而贪婪的经济刺激措施已将债务提升到创纪录的水平。

对中国领导人来说,一个糟糕的前景是:中国可能遵循与日本相同的轨迹,三十年前的日本在崩溃前也曾被吹捧为美国的潜在挑战者。但改革失败、被国际孤立和金融危机相结合的威胁,可能会使中国在达到顶峰之前就停止发展。

另一种可能性是,如果中国的官方GDP数据被夸大了,那么世界上最大的经济体和第二大经济体之间的差距也可能比表面上的更大,而且缩小的速度也更慢,这让怀疑论者感到欣慰。

中国能否成为第一大国?

在这份报告中,我们指的是名义美元水平的GDP——这通常被视为衡量经济实力的最佳标准。在另一种购买力平价的衡量标准中——该标准考虑了生活成本的差异,通常用于衡量生活质量——中国已经取得了第一的位置。

从长远来看,有三个因素决定了一个经济体的增长速度。第一个是劳动力的规模。第二是资本存量——从工厂到运输基础设施到通信网络的所有东西。最后是生产力,或者说前两个因素如何有效结合。

在每一个领域,中国都面临着一个不确定的未来。

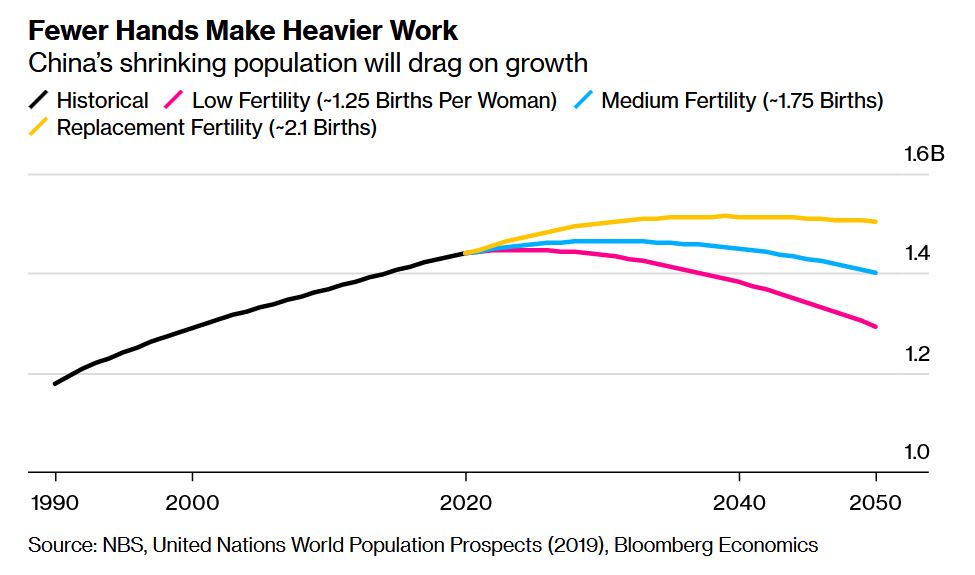

从劳动力开始。计算方法很简单,更多的工人意味着更多的增长,而更少的工人意味着更少的增长。这就是中国的第一个挑战。低生育率——独生子女政策的后果——意味着中国的劳动年龄人口已经达到顶峰。如果生育率保持在低水平,预计在未来30年内将减少2.6亿人,下降28%。

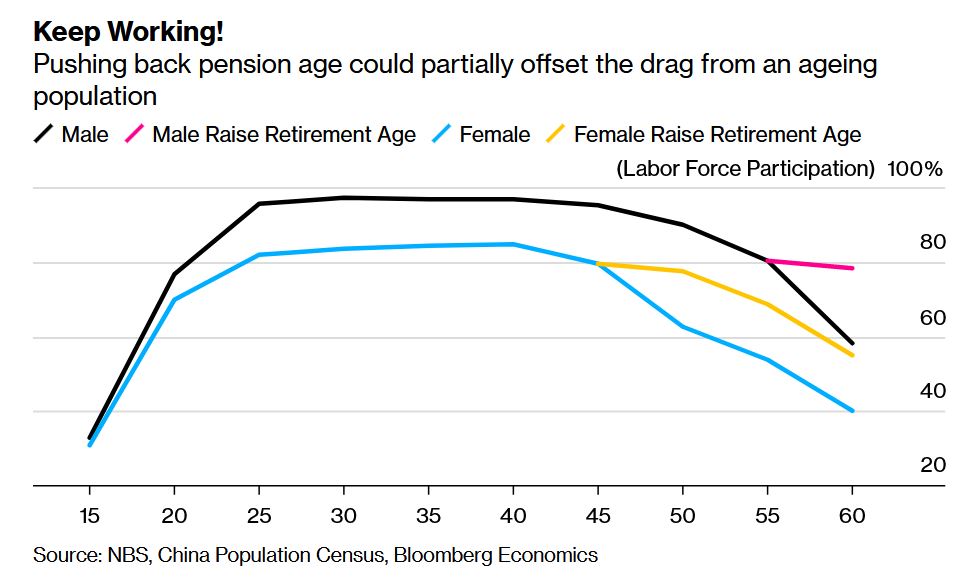

意识到这些风险,中国已经改变了方向。对生育的控制已经放宽。2016年,限制已经放开到二胎。而今年,政府宣布允许了生三胎。同时,提高退休年龄的计划可以使老年工人的工作时间更长。

即使改革成功,中国也很难抵消人口增长减缓的影响。而且也可能不会成功。计生规则并不是阻碍家庭生育更多孩子的唯一因素:还有住房和教育等方面的高成本。一位网民在回应三胎新闻时写道:“我没有买三辆劳斯莱斯的原因,不是因为政府不让我买。”

资本支出的前景并不那么暗淡——没有人认为铁路、工厂机器人或5G信号塔的数量会缩减。但在多年的投资高速增长之后,有很多迹象表明,它现在带来的回报越来越少。工业产能过剩,空荡荡的建筑鬼城,六车道的高速公路蜿蜒到人烟稀少的农田,都说明了这个问题。

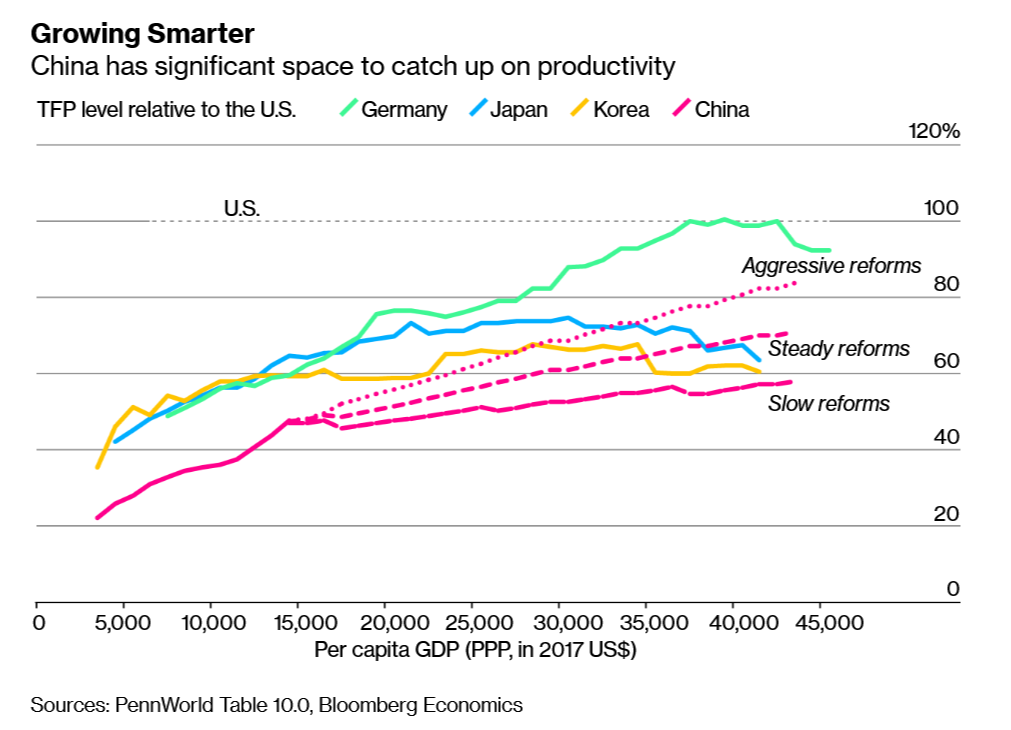

随着劳动力的萎缩,以及资本支出已经过剩,生产力才是中国未来增长的关键。大多数西方经济学家认为,提高生产力需要采取一些行动,比如废除千疮百孔的户口制度(该制度将工人与他们的出生地联系在一起),为国有巨头和更灵活的企业家提供公平的竞争环境,并减少外国参与经济和金融体系的障碍。

北京的工业规划者有他们自己的蓝图——中国在促进增长的改革方面有着长期的成功记录。由于中国在如何结合劳动力和资本方面的效率,只有美国的50%左右,改进空间仍然很大。

彭博经济研究预测,到2050年,中国的生产力将赶上美国水平的70%,使其处于处于类似发达国家的基本范围。

中国能否兑现承诺?不是靠更多的工人和永无止境的投资来促进增长,而是靠更聪明的工人和更先进的技术?对北京来说,不幸的是——与精心编排的100周年的庆典相反——并非所有未来增长的决定因素都在他们的控制之下。

全球性的联系开始出现裂痕。最近的一项皮尤调查发现,76%的美国人对中国持负面的看法——这是一个历史最高点。他们也并不是单一现象。针对新冠起源的相互指责,对新疆人权的日益关注,以及对香港严厉的《国家安全法》,都使全球对中国崛起的看法变得灰暗。

如果与美国及其盟友的关系继续恶化,为加速中国崛起做出巨大贡献的思想和创新的跨境流动,将开始枯竭。北京已经对这种情况有了初步的了解。欧洲正在放弃一项重要的投资协议,而印度则对中国技术关闭了大门。

国际货币基金组织的经济学家们的一项详细研究发现,在极端的情况下,中国和美国会将世界划分为不同的势力版图,中国2030年的GDP可能会受到8%的打击——相对于关系保持稳定的基本情况而言。

国内改革的停滞和被国际孤立的结合,可能会带来另一种极端情况:金融危机。

自2008年以来,中国的信贷与GDP的比例已从140%飙升至290%——新冠刺激政策促成了最近的增长。在其他国家,如此迅速的借贷增长预示着未来的麻烦。

根据经济学家卡门·莱因哈特(Carmen Reinhart)和肯尼思·罗戈夫(Kenneth Rogoff)对金融危机的研究,彭博经济研究估计,雷曼式的崩溃可能将中国推入深度衰退,随后是接近零增长的十年。

人们对中国官方增长数字的可靠性也有广泛的怀疑。中国领导人也已经承认了这个问题。现任总理李克强在担任辽宁省省长时说,GDP数据是“人造的”。为了获得更可靠的数据,他更偏好看电力产量、铁路货运和银行贷款等方面的数字。

香港中文大学和芝加哥大学的经济学家的一项研究表明,在2010年至2016年期间,中国的“真实”GDP增长率比官方数据显示的要低大约1.8个百分点。如果中国事实上已经走在放缓的增长道路上,超越美国将会变得更加困难。

拜登不会让它发生

拜登在被问及中国夺取全球第一的野心时回答:“这不会在我的眼皮底下发生,因为美国将持续增长。”

对美国来说,和中国一样,通向更快增长的道路在于扩大劳动力,升级资本存量和在技术上进行创新。拜登的基础设施和家庭计划代表了为实现这一目标而付出的数万亿美元的首期费用。通过使美国经济增长进入更快轨道,它们可以推迟中国的崛起。

彭博经济研究将所有这些因素结合起来,模拟了美中经济竞赛的可能的结果。

如果中国一切顺利,从国内改革到国际关系,那么它可能在未来十年开始与美国并驾齐驱,然后加速前进。

让世界看到这是一条不可避免的道路,这符合中国领导人的利益。如果政治领导人、企业高管和投资经理都相信中国已准备好登上这一卓越地位,他们就会有强烈的动机加入这一行列,使北京的成功成为一种自我实现的预言。

发展的逻辑站在中国那边。中国的14亿人口是美国的四倍,而人均GDP目前还不到美国的20%,只要优势再集中一点,中国就能称雄。

中国过去的发展成就,以及其亚洲邻国日本和韩国的发展成就,表明这不该是一个太高的要求。

但是,正如中国过去一百年来错综复杂的历史所表明的那样,发展并不是预先注定的。100周年纪念日的重点集中于过去40年的成功,这是可以理解的。在之前的几十年里,党在实现增长方面的记录至少可以说是差强人意。随着习近平摆脱任期限制,准备第三次担任国家主席,一些人担心会重新出现困扰早期共产党统治的领导机能失调。

如果疑虑开始蔓延,另一条道路是可能的。改革停滞不前,全球关系破裂,劳动力萎缩和金融危机可能使中国无限期地处于第二位。