文/April Wang

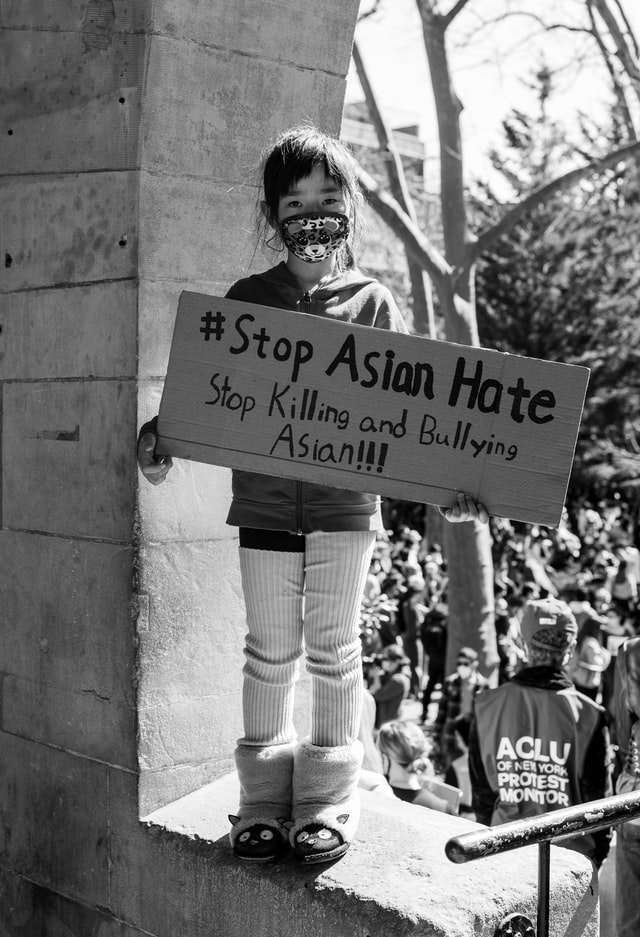

美国亚特兰大枪击案发生后,北美各地掀起了反亚裔仇恨的一股浪潮。人们走上街头,抗议针对亚裔长期存在且愈演愈烈的种族歧视。但是显然,游行并不能解决根深蒂固的问题。

Jannell是一名加拿大华裔厨师和美食博主,疫情期间激增的仇视亚裔事件令她感到愤怒。亚特兰大的枪击案让她决定通过自己的方式来呼吁种族平等。受到美国“反种族歧视烘焙团”(Bakers Against Racism,在美国通过草根烘焙义卖来为黑人的生活筹款)的启发,她想,为什么不来个“‘饺’除仇恨”呢?

于是,Jannell在Instagram上组织了#dumpthehate来支持亚裔群体。“饺”除仇恨(Dump the Hate)是一个从3月14日到4月4日的包饺子募捐活动。任何人都可以通过举办自己的线上饺子派对,或保持安全的情况下给亲朋好友包饺子来换取捐款。Janell列举了一些亚裔平权组织名单,捐款者可以通过mybfisgf.com/dumpthehate进行捐赠。

Jannell一开始的目标是为这些组织筹集5000加元。短短几天内,Jannell和家人做了2000多个饺子,获得的捐款达到了4500多加元。但随着参与和捐款的人越来越多,Janell将目标提高至10000加元。

从小在加拿大长大的Janell,经历过很多种族歧视,从直截了当的歧视性攻击到不那么明显的评论都有。她小时候并没有意识到这些评论是有害的,只是觉得很难过,想与其他种族的孩子同化。

Jannell说:“只是随着年龄的增长,到了近年来,我才对自己的身份和自己所代表的东西变得更加自信。我知道很多像我一样的亚裔加拿大人都有过类似的经历,他们现在都在为自己的身份而感到自豪。”

Jannell 经历的这种“种族意识的成长”并不是个例,但这也侧面说明,关于种族意识的教育是匮乏的。美国心理学协会的一项研究结果显示,美国成年人认为,儿童在接近5岁时就应该与他们谈论种族问题,一些婴儿可能很早就有种族意识,而学龄前儿童可能已经形成了种族主义信念。

回想小时候的经历时,Jannell说:“我在多伦多长大,在我上学的时候,绝对没有多少种族意识教育。另外,在加拿大的教科书中,亚裔的历史被浓缩成短短的几段话,我希望加拿大的课程中能给年轻一代多讲一些BIPOC(黑人、原住民和有色人种)的历史。”

种族平等教育刻不容缓

种族意识的教育非常必要,但并非上上课、看看书那样简单。小林奥黛丽(Audrey Kobayashi)是一名加拿大种族和性别研究专家,曾在大学里开设“种族和种族主义”课程。与大多数大学课程一样,这门课的目标是实现理论与实践的结合。最重要的挑战是让学生们认识到根深蒂固的种族观念,并让他们理解种族化如何像一个“系统工程”在具体生活中发生。

然而,奥黛丽没有预料到,课堂的紧张气氛、从讲知识到情绪化“控诉”的转变往往迅速而意外。很快,肤色就会从把学生们分成两个群体:有色人种的学生和非有色人种的学生,经历过某种形式的种族主义的学生和那些没有经历过的学生。

在某次课堂上,一位女生分享了令自己愤怒又苦闷的经历。她的父母试图把她的生活“变白”,让她活得像个白人一样。她试着理解和尊重父母的愿望,因为她明白父母只是想让她的生活比他们那一代更容易。然而,她反感他们对自己种族身份的否定,以及由此带来的对自己族群的“蔑视”。与班上许多其他人一样,她也在寻求摆脱“香蕉人”(讽刺意味的名词,取“外黄内白”之意,指外表是黄种人、内在却像个白人)或“奥利奥人”(同理,取“外黑内白”之意)的方法。

另一名有色人种学生给学生报纸写了一封信,认为她经历的某件事是系统性种族主义的结果,要求改变。当她把这个事情分享到课堂上,希望得到其他同学的支持和启发时,她受到了打击,而打击竟是来自有色人种学生。他们似乎认为这名学生的举动过火了,有人觉得只要停止种族主义的言论即可,仿佛只要没有种族主义言论,系统性种族主义的问题也就会随之消失。

奥黛丽没有料到这个呼吁会以如此戏剧性的方式产生事与愿违的结果,她尽可能公开地与班上的同学讨论,试图帮助他们理解发生了什么,为什么反种族主义是复杂和充满困难的,为什么相互支持和建设性地提出不同意见是如此重要。

种族意识的教育需要各个族群的学生的共同参与。奥黛丽说:“每有一个学生愿意开口说话,就会有更多的学生保持沉默。这种沉默极难被人察觉,但又绝对不能忽视。有色人种学生的沉默和白人学生的沉默可能有着深刻的不同。”

不可避免地,班上有相当一部分白人同学沉默是因为出现了“白色内疚”(white guilt)现象。有些人的反应是深深的悔恨,有些人则是愤怒。在第一类人中,有的人感到悲哀,因为他们对种族主义及其影响了解得越多,就越能从自己家人和朋友的日常行为中看到种族主义的苗头。第二类人是那些意识到讨论的问题与他们自己的思想和行动非常接近的人。他们没有感到懊悔,而是感到愤怒和怨恨。

奥黛丽非常努力地与全班同学谈论这些经历,让他们相信内疚既不健康,对解决种族歧视效果也不好。她把全班同学分成几个小组,让他们分组讨论去解决一个具体问题,然后向全班同学汇报。在这样的小组中,学生们变得更加活跃,更加深入地投入到解决问题当中,而不是陷在自己情绪造就的沉默中。

奥黛丽说:“种族主义充满伤害,而且就在我们中间,无论是在课堂上、工作场所、街道上,还是在外面。与种族相关的教育就像种族主义这个现象本身一样复杂,它在历史上根深蒂固,在社会上错综复杂,在情感上困难重重。”

正如奥黛丽的课堂所表明的,种族平等教育的拖延可能会让孩子们更难改变他们的误解或种族主义信念。当然,这种教育并不仅限于种族的话题,更适用于性别、职业等各个方面。

亚裔、女性、移民、低收入者,多重身份带来的交叉歧视

Jannell在谈起性别歧视时说:“很多人把中国或亚洲女性看成是性感的、顺从的、有异域风情的,她们听话、软弱、说话温柔。很多人也将不同的亚洲背景归为一类,而没有尝试去了解更多。他们不了解,中国和亚洲女性比媒体和主流文化所刻画的形象要多得多。”

一项研究表明,叠加在一起的弱势身份会导致多重劣势,而这种多重劣势带来的结果往往是过度的,即超过几种劣势简单相加造成的劣势。性别受种族影响,而种族又受性别影响,社会地位、经济条件也和其他因素互相影响,这些加剧了不同身份群体之间的分化,加速了种族化和“阶层分化”的过程。从事社会底层工作的亚裔移民女性和富裕的白人男子可能会是两个极端。

Elene对此深有感触。她是加拿大迁蝶(Butterfly)组织的发起者,该组织由社会工作者、法律和卫生专业人员、性工作者组成,旨在为亚裔和移民性工作者提供法律、健康、教育等各方面的支持。她说:“不光是在美国,在加拿大,每年都有很多在按摩院、水疗店工作的亚裔女性被杀害。这种行为归根到底是种族主义、对同性恋的恐惧、仇视移民、对女性的污名化等各种歧视造成的结果。”

Elene表示,在按摩院或水疗店工作的人并非都提供性服务,但不管是否提供,她们都需要被尊重,都需要最基本的安全。在加拿大,在按摩院或水疗店工作的人往往是亚裔移民女性,而她们往往面临着不同层次的压迫,“如果你不会说英语,你只能在一个非常低的阶层工作,这意味着工作时间长,收入很可能低于最低工资。而且,不讲英语的人很难融入加拿大社会,只能长期待在华人的圈子里工作。”这使她们更加边缘化和弱势。

除此之外,对女性“贞洁”的固有观念和其他叠加的歧视,使得这些女性群体成为暴力的目标。这些暴力或许来自顾客、警察甚至不相干的人,而当暴力发生时,邻居、社区也往往不想提供帮助,因为这些人是“污浊的”,帮忙会给自己“惹麻烦”。

Elene说:“事实上,她们是一个强大的群体,用不同的方式来抵抗各种暴力和压迫。现在是一个非常重要的历史时刻,人们应当更好地了解和支持亚裔移民女性以及在按摩院、水疗店工作的人。消除对少数族裔、女性、职业的歧视,现在是时候改变了。”

参考资料:

- https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-9276-10-3

- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221349908978878

- https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-013-9152-9

- https://www.apa.org/news/press/releases/2020/08/children-notice-race