Information-Justice|信 息 正 义

如今我们身处一个

由彻底背弃理想的人

统治的美国,

那将改变我们所有人。

——安妮·阿普尔鲍姆

【前言】

《信息正义》上期译介了《大西洋月刊》11月刊“纪念美国建国250周年”重磅特辑中,美国知名保守派公共知识分子大卫·布鲁克斯(David Brooks)的文章《起来!—— 美国亟需一场大规模社会运动,拯救美国脱离独裁》(The Rising:The country needs a mass social movement — now — to save itself from autocracy)。今天我们继续介绍该专题的另一篇文章,《民主灯塔默然熄灭》(The Beacon of Democracy Goes Dark)。

作者安妮·阿普尔鲍姆(Anne Applebaum) 为美国著名历史学家和记者,精通俄国和东欧政权。2004 年,她凭借《古拉格》(Gulag)一书获得普利策普通非小说奖。她是《大西洋月刊》的撰稿人,也是约翰·霍普金斯大学阿戈拉研究所和高级国际研究学院的高级研究员。她拥有美国和波兰双重国籍。

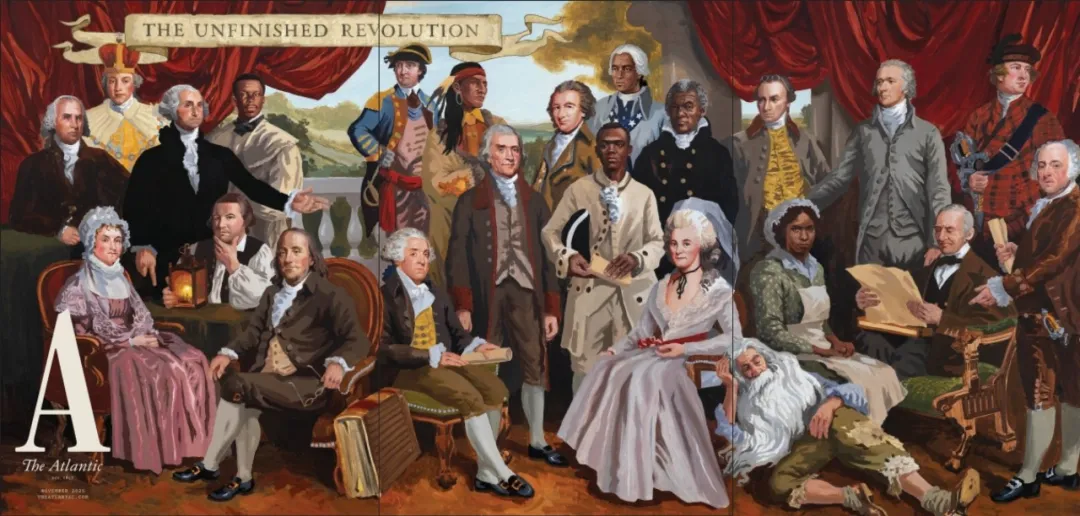

明年——2026年7月4日——才是美国建国250周年,《大西洋月刊》选择提前一年推出这个特辑,目的不仅是纪念,更是反思与号召。特辑分为五个章节,《反抗》(Defiance)、《冲突》(Conflict)、《独立》(Independence)、《记忆》(Memory)和《危机》(Crisis),对革命时代以来美国奋斗的理想、悖论与未来进行了深刻回顾,回望1776所启发的自由、公民、平等主义理念,直视当下美国民主制度所面临的裂隙与挑战,呼吁美国社会继续完成“未完成的革命”。

《大西洋月刊》2025年11月刊“纪念美国独立革命250周年特辑”封面。

《民主灯塔默然熄灭》是第五章《危机》中的一篇。

【延伸阅读】

起来!拯救美国脱离独裁 | 大西洋月刊重磅特辑 呼吁民众继续革命

原文刊载于《大西洋月刊》2025年11月刊。文章链接:

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2025/11/america-democracy-autocracy/684335/

[美国建国二百五十周年]

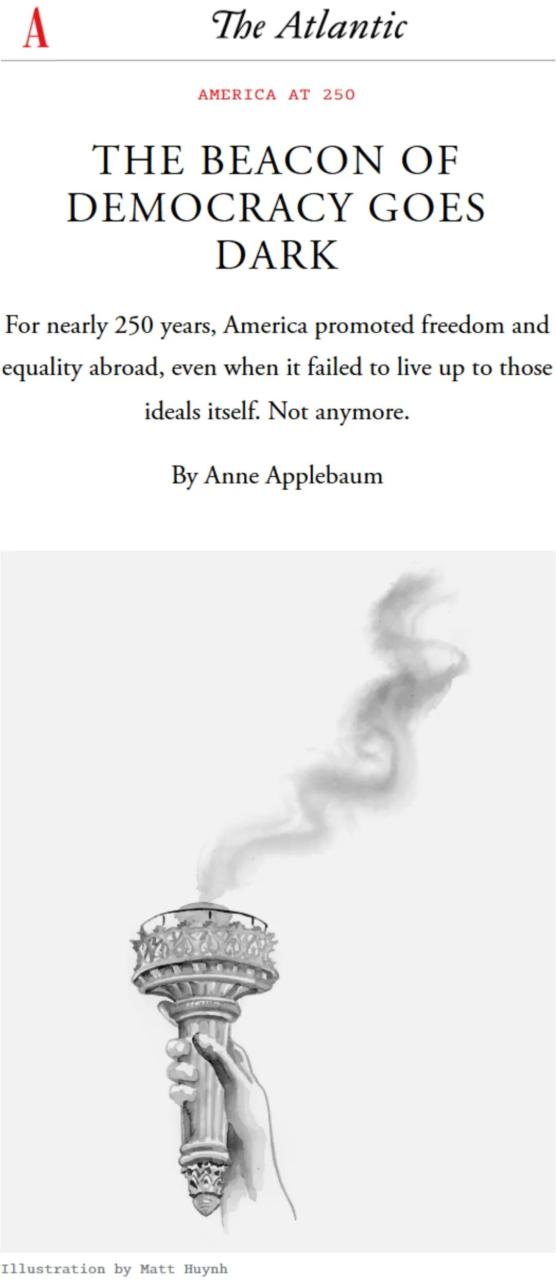

民主灯塔黯然熄灭

250年来,美国在海外倡导自由与平等,即使自身未能完全践行那些理想。如今,那一切不复存在。

本文为非营利调查新闻编辑室“Information Justice(信息正义)”编译作品。已开通快捷转载,欢迎转载、分享、转发。

文:Anne Applebaum

译:Brandi

编:新约客

“民主的军火库”

1

“我们认为下述真理是不言而喻的:人人生而平等。”这行字于1776年7月发表,几周内传遍全球。

8月,伦敦报纸全文转载《独立宣言》,爱丁堡报刊紧随其后。

很快,《独立宣言》刊登在马德里、莱顿、维也纳和哥本哈根。

2

不久后,很多人以更实质的方式借鉴了那句话。

托马斯·杰斐逊本人参与起草了1789年法国大革命颁布的《人权和公民权宣言》。

1804年的《海地独立宣言》则同时借鉴了美国和法国的宣言,呼吁“在我们出生的国度建立一个自由的帝国”。

此后几十年间,希腊、利比里亚(其作者出生于弗吉尼亚)及众多拉丁美洲新国家相继发表独立宣言。

1918年,捷克斯洛伐克首任总统托马斯·马萨里克(Thomáš Masaryk) 在费城独立厅签署《中欧独立国家共同目标宣言》,用了美国国父的墨水瓶。

其时,复制的自由钟被敲响。

那并不是美国总统或官员的要求,而是因马萨里克深受美国建国史的启迪。

他援引《独立宣言》并非出于美国外交政策的压力,而是受到杰斐逊写的那句话及其蕴含精神的激励。

1776年以来,美国人民仅凭自身存在就推动了民主进程。

人权与法治载入我们的建国文献,脱离殖民帝国的梦想亦深植其中。

我们的理想始终激励着他人,即便我们自身未能完全践行。

3

二十世纪以来,我们从单纯践行民主理想,转向以政策手段传播或推广民主。

部分原因是民主精神已融入我们的基因——面对独裁者与暴君时,我们必然援引民主话语。

威尔逊总统(Woodrow Wilson)在争取美国加入一战时宣称,美国应倡导“和平与正义原则”,对抗“自私专制的权力”。

1940年,罗斯福总统(Franklin D. Roosevelt)称美国为“民主的军火库”,誓言援助英国盟友对抗纳粹:

“没有任何独裁者,也没有任何独裁者联盟,能动摇我们的决心。”

4

冷战时期,我们不仅将自由与权利等理念融入军事战略,更将之融入国家身份认同与文化。

我们倡导自由市场、新闻自由、抽象表现主义与爵士乐,并将其输出到全世界,让多少人为之渴求。

威利斯·康诺弗(Willis Conover)主持的“美国之音”爵士乐晚间节目,在六、七十年代拥有三千万听众,主要分布在俄罗斯及东欧地区。

1950年成立的文化自由大会,将欧洲各地反共产主义知识分子凝聚成一个运动。

5

很多人认为我们虚伪,他们说得没错:

美国人可以一边讲民主,一边支持独裁政权。

我们在海外宣扬的理想与在国内实践的失败存在矛盾,国内国外的人都为之困扰。

1954年,司法部在布朗诉教育委员会案中提交法庭之友意见书,支持废除种族隔离政策,理由之一是,施行种族主义法律,“连友好国家都对我们对民主信仰的忠于程度产生怀疑”。

6

民主信仰。正因其居于美国外交政策的核心,我们始终心而往之——即使未能践行。

其他国家亦然。

随着时间推移,向往民主的国家日益增多。

二战后,美国自由与繁荣的梦想巩固了西欧和亚洲初生的脆弱民主政体,包括刚刚战败的西德和日本。

它们的政治经济成就吸引更多国家加入民主阵营。

希腊与西班牙于七十年代加入民主国家行列;

南韩和台湾在八十年代加入;

中欧国家于九十年代加入。

1989年,波兰人投票推翻共产主义时,问他们希望成为哪种国家,多数会回答:“我们要成为正常国家。”

“正常”指的是欧洲式民主、实行福利制度的资本主义国家,还是美国的亲密盟友。

7

我们美国人也深受自己宣言的启发。

我们总将美国战后在欧洲的角色视为慷慨之举——使盟友免受苏联侵略。

但将民主置于国际与国家认同核心,同样强化了我们自己的政治体系。

至少,所有美国人——即使存在巨大文化分歧——都有一个共同目标:

无论右派还是左派、基督徒还是无神论者,我们都支持自由。

8

考虑到我们在很多议题上的深刻分歧,在外交政策上能如此长久保持两党共识,还为此建立了充满活力的跨党派机构,实非寻常。

自由欧洲电台与美国之音——及后来的自由亚洲电台等外语广播机构——始终获得民主党与共和党支持,及自杜鲁门以来历任总统的支持。

国家民主基金会(the National Endowment for Democracy)自1983年创立以来同样获得两党支持。

该机构的设立源于里根的倡议,他呼吁建立一系列新机构,以“培育民主基础设施, 即一个包括自由新闻、工会、政党、大学等的体系,使人民能自主选择,发展自身文化,并通过和平手段化解分歧”。

由两党董事会管理的国家基金,向监督选举、倡导言论自由、打击贪腐政权及对抗威权宣传的团体提供小额资助。

剧变的美国

9

短短几个月间,我们的外交政策就经历了从民主信念转向恶意揣摩动机、更威权主义的世界观的剧变,导致那些机构遭受重创。

川普政府试图关闭所有美国对外广播机构,就是明证。

川普任命曾两度败选的卡里·莱克(Kari Lake)掌管美国之音,意图彻底削弱该机构。

她积极执行指令,甚至公然吊销美国之音员工、记者及翻译的签证,并要求其中一些为美国人民工作多年的员工在30天内离境。

尽管国家民主基金会在国会两党中有众多支持者,仍被一小撮阴谋论者盯上——那些人因在X平台拥有大量追随者,或上过乔·罗根播客,而能影响本届政府。

说里根是天真的理想主义者显然非常荒谬,但如今,里根的确因创立了那家倡导公平选举与法治的机构而被如此看待。

10

这种针对历来为两党支持机构的转向,针对美国人应在全球捍卫和促进民主的信念的转向,乃至针对民主信仰本身的转向,实则是更大转变的一部分。

眼下的总统惯于攻击法官和记者,胁迫企业高管交出公司股票、逼迫大学校长支付无理罚款,派军队进驻美国城市,组建新型的国内警察力量,并肆无忌惮地煽动红州与蓝州的对立。

在国际舞台上,川普更青睐独裁者而非民主盟友。

他随意施加的惩罚性关税令非洲小国莱索托经济衰退,其吞并格陵兰岛的要求更在丹麦——这个美国的长期盟友——引发政治危机。

11

他的副总统上任后唯一值得一提的演讲,竟是在满场期待对严肃的安全问题进行讨论的听众面前,用不实或夸大之词,列举所谓对言论自由的侵犯,攻击并训斥欧洲盟友。

如今,川普本人对“激进左翼法官”和“假新闻媒体”的攻击,其传播速度远超当年“我们认为下述真理是不言而喻的:人人生而平等”的宣言;

普京已禁止传播关于俄罗斯入侵乌克兰的“假新闻”——即准确信息——的媒体;

菲律宾专制前总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)将著名调查报道网站Rappler称为“假新闻媒体”,抹黑其工作;

从埃及到缅甸,“假新闻”的虚假指控都被用来摧毁合法记者。

12

所有这些变化都属于一场更大的转变,一场美国人向世界展示自我、进而被他人认知的变革性转变。

当今最无处不在的美国文化,不是通过短波电台传遍欧亚大陆的爵士乐节目,而是那些将阴谋论、极端主义、广告、色情内容和垃圾信息输送到全球每个角落的社交媒体平台。

当亚历山大·索尔仁尼琴因政治异见遭苏联流放时,美国政府曾协助其赴美。

而如今我们庇护的英雄是这样的:川普政府不遗余力地营救并欢迎泰特兄弟(the Tate brothers)——这对在英国被控强奸罪、遭罗马尼亚逮捕短暂羁押的兄弟。(泰特兄弟否认指控。)

【延伸阅读】“MAGA男神”的崛起

如今取代“文化自由大会”的,是保守派政治行动会议(CPAC)——一个移动的表演性煽动活动。

匈牙利、波兰、英国、墨西哥、巴西等地的民粹主义者只需付费,CPAC团队便会赴当地打造一场“让美国再次伟大”的秀场。

班农(Steve Bannon)或克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)会现身会场,与当地政客同台发表煽动性演讲,助其博取头条。

波兰总统选举第二轮投票前夕,在热舒夫(Rzeszów)附近举办的保守派政治行动会议就特邀诺姆出席,主办方是一家寻求美国执照审批的波兰加密货币公司。

当美国在全球播撒恶意的种子

13

美国文化不再代表对自由的向往,而是与下列东西划等号:做交易和秘密操作;算法神秘地操控你的信息流;匿名亿万富翁敛财;

美国总统与各国领导人达成交易,只有他自己或我们不知道的人受益。

美国向来与资本主义、商业和市场紧密相连,但如今再无任何假装会邀请他人共享财富的姿态。

美国国际开发署(USAID)不复存在;

美国人道主义援助枯竭殆尽;

美国国际医疗基础设施被突然拆解,导致多人死亡。

丑陋的美国人始终与慷慨的美国人形象相伴,但如今后者已消失,世人只看到那些投机欺诈的美国人。

14

这种转变对全球的影响将深刻、广泛且持久。

美国民主的存在曾激励世界各地民众,而美国民主的衰落也将产生同样效果。

或许川普治下美国的存在本身,就会在国际上助长新专制政党的崛起,使其冲击那些国家民主政治体系——正如巴西博索纳罗(Jair Bolsonaro)的支持者所做的那样。

中国与俄罗斯的宣传机器取代美国之音和自由欧洲电台后,或许将直接赢得全球意识形态论战,并削弱美国经济影响力与贸易地位。

15

更难预料的是这种转变对美国人的影响。

如果我们不再是致力于让世界变得更好的国家,而是外交政策只为总统敛财或只为执政党海外盟友谋利的国家,那么国内合作的基础也将日益薄弱。

如果我们在海外播撒恶意相待的种子,国内的恶意相待也会加剧。

或许,期待美国人践行十八世纪宣称的非凡理想从来就不切实际,但那些宣言终究塑造了我们的自我认知。

如今我们身处一个由彻底背弃那些理想的人统治的美国,那将改变我们所有人。

在哪些方面改变,我们还不得而知。

*小标题为编者所加。为便于手机阅读,编辑做了较多的断行分段处理。