编者按:谈及人生,时代是绕不过去的两个字。但在“爱折腾”的张京看来,人赶上什么样的岁月,出生在什么国度,都不由自己来决定。唯一能决定的是你想做什么样的人。她用实际行动践行着这句话。

张京/口述

我叫张京,今年66岁,曾任世界500强公司的软件主管,现已退休,长居美国。

在异国屋檐下回忆过去,往事洞若烛照。

我是68年下乡的老知青,我一直认为我的人生经验大都来自那个时期。

从初中没毕业到上山下乡,从工厂做工到考上大学,从外企辞职到美国继续求学,一路走来最后做到世界500强公司的软件主管,这其中虽然有几十年的打拼,做到了世俗意义上的成功,但是最使我自豪的,却是我60岁退休以后的生活和改变。

这是今年5月,我在法属波利尼西亚群岛度假时的照片。

1953年,我出生在北京的一个高干家庭,父亲是新中国第一批飞行员,母亲是一名军医。这是我的全家福,右一是我。

那是一个理想主义的年代。

身为将门之后,我血液里流淌着浓厚的英雄主义色彩,我为父辈的业绩感到自豪,自己也热烈地向往着辉煌的业绩,从小受母亲影响,我很想成为那种能做开颅手术的脑外科医生,所以我不像一般的女孩子喜欢玩布偶娃娃,我最喜欢的事情是摆弄父亲的军功章,听父亲讲他的战斗故事。

父母忙,我5岁就上小学。后来60年全家随父亲的调动迁至吉林。

1965年,我刚上初一,文革开始,失控的校园再也听不到朗朗的读书声。在航空学院当政委的父亲被批斗游行,接着被关进牛棚。母亲工作保姆离开,做为家中四个孩子的老大,13岁的我突然肩负重任,一边照顾弟弟妹妹,一边把做好的饭给父亲送去。

1968年,我得到了这张初中毕业证。其实整个初中,我们只读了一年书,其它两年,学校全都在停课闹革命:参加全国大串连,进京接受毛主席的接见。

当时,早熟的我喜欢和更有见识的高年级同学玩,我有机会读到了被禁的外国小说:《基督山伯爵》、《娜拉》…书页朽了,书中的故事却不朽,一种人生观早早在我心里扎下了根:人要掌握自己的命运,任何时候都要清楚自己想要什么。

1968年11月,毛主席号召“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”。

我们头顶“知识青年”的桂冠,却带着一颗精神世界一贫如洗的头脑和一个没有完全发育成熟的身体,被逐出了城市,抛向农村。差不多在同一时间,一个人类的使者在全人类的目光注视下登上了月球,而我们却唱着苏联老歌“再见吧,亲爱的故乡,胜利的星会照耀我们…”奔向了荒芜的土地。

我和另外六个女孩三个男孩一路坐卡车,换马车,颠簸着到了吉林省舒兰县西崴子公社。当我跳下马车,看到简陋破败的农屋,我知道生活这才开始。这是1968年下乡前和同学的合影。前排右一是我。

作为“老三届”,学校回不去,工厂去不了,就象一个多余的环节,注定要从社会的链条中被摘除。

“问苍茫大地,谁主沉浮?”我们天真地自诩为世界的主人,天之骄子。可是,面对轰轰烈烈要改天换地的我们,土地丝毫不为所动,它并未因我们的到来变得更加丰饶,农民反而更加贫困了。

人出生在什么国度,赶上什么样的年月,都不由自己来决定。唯一能决定的是你想做什么样的人。

从天寒地冻的刨粪,到春寒料峭的播种,从烈日炎炎下的除草,到秋风瑟瑟中的收割,我们像农民一样驾轻就熟,没叫过一声苦。没有人吃得饱,没有人有力气,而且,那时我们还在长身体。想起来很可怕,可是农民一辈子便那么活着,他们待我们很好并用言行给了我们很多帮助。

体力上的磨砺把我们变得更坚忍,劳动也使我们更强壮。

这是1969年,当年的经典造型,我穿着军装,戴着毛主席像章,手拿“红宝书”,人人都有这样一张标准照。

当选择成为唯一,已经不是选择。显然此时,回城变成了一个出路。为抢到有限的名额,有人在拼命学毛选,有人在拼命挣工分,也有人在托关系找门路……在中国,哪里有好处要争,哪里就能看到人性。

其实,父亲只需给老战友打个电话,我就可以被招工或去当兵。但军人的血性让他无法低头求人。我的要强也许来自父亲,我既不“人云亦云”,也不“积极表现”,更不“要求进步”,1970年初,同学们陆续回城了,集体户只剩下我和另外一人。

71年底我才进了山沟里的军工厂,那年我18岁,我把过去留给了田野,而将来是什么仍是未知。在军工厂里我一干又是5年,这里90%的工人都是知识青年抽调上来的,最好的年龄就在这个山沟里度过了。

汗水洒尽,我们的革命理想却漂浮在半空中,无法升华又不甘沉落。

我们自问:真的要“永远扎根农村”吗?

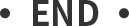

那些书中的人物,此时都鲜活起来,他们教会了我独立思考,对形势做出自己的判断。这是1970年我在生产队的文艺青年照。

从农村到工厂,8年的时间和血汗,说痛苦,说悲壮,说忧伤,说升华,都有之。对我来说,艰难和困厄虽是常态,我却从中汲取了力量:人要义无反顾地生活,要穷尽一切可能。唯有如此,才是“我的青春无遗憾”。

我一天也没停止读书,我要学习如何在极端困境中找寻机会,未来在哪里,我不知道,可是我有求变之心,我也有应变之力,只等时机到来。

这是1977年我在工厂当工人时的照片。

1977年,改变一代人命运的时刻真的来了。

邓小平一言拍板,恢复了高考,570多万年轻人走入久违的考场。可惜的是,我没去报名,我认为自己高中都没读过,怎么可能参加高考?

当时有个同学自知要交白卷,就把考卷从考场带了出来,当我看到考题时,我真后悔没去参加考试。

那年我24岁,已被调去大连继续做工人。我27岁时,厂里师傅给我介绍了一个工人对象,说他是个老实人。老实人是那个年代对一个人的最高褒奖,后来我才知道英文里根本就没有这个词。二十七八岁已经是当时社会的大龄青年,我们仓促结了婚。

两年后我的女儿出生,那时,我突然有了危机感,觉得一辈子好像就这样了,很不甘心。这是1983年,30岁的我抱着9个月大的女儿。

上大学的梦想越来越强烈了,我决定参加高考。而77年之后,高考一年比一年难。

1984年 ,我31岁 ,开始自学高中的课程,白天带着孩子在工厂上班,晚上和周末去夜校补习,对知识的饥渴和在农村挨饿时的感觉一样强烈。苦读一年,我学完了全部高中课程。

1985年我参加了全国统一考试,当年五科满分是510分,我以487分的成绩考入大连外国语学院。收到通知书后,工厂不允许我去上学,我索性辞了工作。就这样,在32岁那年,已经做了母亲的我和应届高中毕业生一起走进了大学校园。

“知识断层”的老三届在77级大学生里本来就不多,在85级里更是凤毛麟角。我成了班上的“大姐大”,比同学们大出整整一轮多。这是1986年夏天,我(左六)在大连外语学院和同班女同学的合影。

毕业后,35岁的我被一家外国企业驻中国公司录取,成了改革开放后的首批外企职员。因为一直忙于备考、读大学、进外企,在婆婆眼里我太能折腾,“不是过日子的人”,我和丈夫也因没有共同语言于1990年离婚了。

这个举动在当年就像“娜拉出走”,放着安稳的日子不过,是同龄人中的异类。

我先后在大连、沈阳、广州的外企就职,拿着高工资,出入大酒店上下班,出行有轿车司机接送。按当时的社会标准,已算是“人上人”了。可是读了更多的书尤其是美国历史后,我第二次有了危机感:

难道我一辈子就朽在这儿了?

我越来越觉得我的世界太小,穿喇叭裤、唱流行歌曲都能被说成是“太前卫太另类”,这里不适合我,只会对我束手束脚,我向往着一个更自由的世界。这是1990年,我在广州的外企驻中国办事处任经理时去外贸服装厂检查工作。

不久,自由世界真的给我送来了一个使者。

在一个美国驻华机构的联谊会上我结识了一位美国大学教授,他和我所认识的其他外国商人有着很大的不同,那些傲慢的外商居高临下,对当时的中国人持蔑视的态度。而他对中国历史,中国文化有着浓厚的兴趣,对我的经历也很好奇,非常尊重并理解我。

我们经常好几个小时聊中国历史,聊我的知青岁月,聊中国文化。我第一次体会“心有灵犀一点通”是什么感觉,我们恋爱了。

1991年初,我们在中国办了结婚证。为了跟着他去美国,我辞掉了当时月薪4千元的工作,开始办出国手续。很快,我的签证下来了,可我女儿的签证没那么顺利。1991年5月,我只好和丈夫先飞美国,把9岁的女儿暂时留在了国内的外婆家。这是1991年我们结婚登记那天。

人生就是一次次归零,一次次重新出发。

到了陌生的国家,我再次变成了一个“洋插队”,一切又要从零开始。

我本来可以在家做个全职太太,我的美国丈夫很乐意为我提供一份优渥的生活。可依赖他人不是我的风格,我要出去工作!

我找到一份在中餐馆的工作,一天能赚30-50美金。当时美国的最低工资每小时4美金,而我每小时只拿1美金,其余全靠小费。我白天去中国餐馆打工,晚上补习英文。接着,我又去美国Chase银行做了一年出纳员,发现这不是我喜欢的工作。

我很快意识到,除了英语,我没有任何其它专长,几乎和文盲一样,除了干简单机械的工作,根本做不了专业型工作。

这是1991年6月,我在餐馆打工后,拿自己赚的钱为自己买的第一台二手的庞蒂亚克,考驾照买车一个月搞定。

很快我就下了决心:我必须要从头学习专业知识,当一名工程师。

我找到罗切斯特理工大学的研究生导师,导师说“只要你能念完微积分,就可以来上研究生课”。就这样,在40岁这一年,我进入了美国罗切斯特理工大学开始了数学本科学习。

当时,我的数学只是国内七年级的水平,考入大学后就再也没有学习过更多。这会儿要用外语来学高等数学,对我来说真是比登天还难。

我拿出了下乡时战天斗地的精神,经常在学校健身房的跑步机上一边健身一边看微积分例题,苦读两年后,我修完了会计专科和数学的本科学士,终于考上本校的统计学研究生。读书期间,我还做了数学辅导员和计算机制图课助教,并参与了编写大学教材。

45岁时,我拿到了“最杰出学生奖学金”。这是1998年的罗切斯特大学校报,报道了我得到“年度最杰出学生奖”的新闻。

毕业后,我就被一家美国计算机公司录用为统计师,47岁我又跳槽进入世界五百强公司之一的美国XEROX (施乐)公司。当我发现自己欠缺计算机知识时,我又回校去修读了计算机信息专业。

所以,那几年,我是一边工作一边上大学,最后拿到了会计专科、数学学士,和双硕士(统计学和计算机IT)学位,并在施乐公司成为了一名电脑软件工程师,我终于自立于美国,成为了一个有专业技术的人。

49岁我又被评为高级工程师,一直晋升到试验室主管。据说,老三届后来大多选择了从政或下海,像我这样在美国公司做软件工程师的几乎就没有。

回想这些年,支撑我奋斗的一直是当年下乡时那股无论怎样绝望都要熬下去的力量。这是2006年,我(左一)在施乐公司软件开发部和同事的合影。

2007年夏天回国,我突然怀念起知青岁月,决意要去曾经待过的生产队看看。

回到阔别四十年的吉林,一路都像梦游,沿途已不再是旧日风光,马车却还是当年坐过的那种。

老乡都迎上来,我发现一些老人早已不在,当年的小姑娘已做了母亲,脸上有了皱纹。我终于忍不住问:“你们还记得我是谁吗?”那些朴实的农民不但记得我们每个人,还记得我们每个人的名字。

“你就是那个张京。”

我走进身后的草房子,我睡过的小土炕还在,当时集体户没柴烧,我们就被冻得去挤老乡家住。和我照相的这个中年人那时只是四五岁的娃,他说他还记得我,我住过他家。我突然觉得似乎我从来不曾离开过这里。这是我2007年夏天在四十年前插队时住过的草房前拍的。

从家乡回到美国,我恍惚良久。当年在田地里埋头耕种的我,做梦也想不到今天抬头看到的是异国的天空。

现在的我总该心满意足了吧?

可我突然发现我的人生又要再次归零:长年的伏案学习和工作,让我得了一大堆病:颈椎增生、腰肌劳损、双膝双肩关节炎,51岁又被诊断出乳腺癌,做了两次手术,最后那次是12小时的大手术。

术后,我的腰不能直起来,腿不能走路,从脖子到脚到处都痛,这就是打拼事业的代价,堪称卖命。这时我也明白世上最奢侈的奢侈品就是健康。

当年我来美国时,说是要看看世界,可是现在,我根本没了看世界的本钱。这是我2010年大手术后的第三个月在布达佩斯的多瑙河边照的。

其实,从2004年开始,公司就在每年裁员,那时美国的失业率已经高达10%。做我们这行的女程序员非常少,而且,几乎在美国做计算机的中国人都比我年纪小很多,而我却一直没被裁掉,实属例外。

说真心话当时我很想自己被裁掉,尽早结束这种卖命生涯,可我国内的朋友却劝我,“千万别退休,可惜那么多钱了,能挣干嘛不挣”。她的话反而提醒我:生命是有限的,挣钱是无限的。

哈佛大学的研究说过,人有了温饱和基本的满足之后,更多的钱并不能给人带来快乐。我突然意识到,每天开车两小时,朝9晚5工作的那一篇应该快点翻过去了。

我不想再拿自己有限的生命去赚无限的财富。

我做好了规划,要给自己多留时间去健身,去看世界,去做公益,去陪家人。2013年,60岁的我提前退休了(美国的退休年龄是65岁)。这是退休后我回公司参加party。

在军人家庭长大,我从小的行事风格就是想做什么立刻去做,不然来不及了。人是最拿不准的东西,很可能这一刻想的下一秒就变。

我是行动派,说干就干。

退休后,我的生活目标是:拥有强健的体魄,力量的肌肉线条,健康的肤色和愉悦的心情。变老的同时,我要让自己变更好。我开始健身、游泳、做力量瑜伽、吃低碳水高蛋白素食。我现在每天都去健身房。

半年后,我的身体就出现了很大的变化。疼痛感消失了,肌肉和力量增强了,当年荷锄下地浑身是劲的那个我,又回来了,随时可以整装待发。

随后,我去参加了一次加勒比海-巴哈马群岛的瑜伽邮轮游,每天都在巴哈马群岛的半月礁岛游泳、潜水、做瑜伽,十分惬意。

我从未见过如此美丽的白沙和蓝海,我也从未有过如此轻松愉快的心情,运动带来的愉悦很快消解了退休后的失落感。我重新找回了自己。左边是53岁的我,右边是62岁的我。

我依然保持看书习惯,时时更新观念。

有本日本人写的书叫《断舍离》,让我开始反观自己的生活。看到家里堆积如山的东西,我发现,不是我在占有东西,而是东西在占有我。

年轻时我追了一个又一个梦,拥有了越来越多的东西:头衔、金钱、车、房子……现在都该归零了,我要从这些东西里解放自己。我开始践行“极简主义”:家里90%的东西都或捐或卖了出去,连电视都没有了。

我还说服我先生,把他攒了一辈子的书和火车模型也处理了。我说,好的东西不是要占为己有,而是要分享。最后,我们干脆从大房子搬到了小公寓,却一点也没觉得空间狭小。

真的是神清气爽。接下来,我只要拥有健康和亲情,能出去多看看世界,再有一份余热贡献一下社会,就足够了。这是2014年在家里整理好的要捐出去的一小部分衣服。

最近几年,涉外婚姻越来越多,据说能长久生活在一起并保持感情和谐的并不是很多。而从我到美国的第一天直到今天,我做的所有事情都得到了我先生的支持。美国文化的精髓就是尊重别人的选择,我很幸运我找到了这样的灵魂伴侣。

多年前,我们就一起想出了一件最浪漫的事——退休后,我们就作伴去做一些有意义的事情。

我们终于找到了一个能一起做义工的地方——“世界资源模拟中心” 和 “全球能源网络研究所” 设立在我所在城市的机构。它的宗旨是有效地利用可再生资源,减少对地球的破坏,每星期免费向公众开放授课一次,大部分工作由义工完成。

我先生指导研究生做项目,我负责电脑上的工作。一星期两次的义工工作,我们做得很开心。这是2015年,我拍的机构办公室。

人生有很多无奈,我曾经在下乡时和父母分离,出国后又和女儿分离。等到母亲和女儿都被我接来美国,又因我工作繁忙,一直无暇享受团聚时光。

现在,我终于有时间好好享受和家人相聚的时光了。

如今,我母亲虽已86岁高龄,但一人独居也生活得很开心,她依然精力旺盛,经常跟着我满世界跑。

我女儿成为了一名军医,替我圆了儿时的医生梦。做为唯一的随船医生,她曾随海军环球巡航9个月,负责1000多名海军及陆战队官兵的健康,令我非常骄傲。这是我的全家福,2017年夏天在亚利桑那州的女儿家,前面是我女儿女婿。

我对女儿曾感到过歉疚。她12岁初到美国时,正值青春期,因为和我三年的分离,加上异国的文化冲击,性格变化很大。

我知道这主要是亲情缺失所致,我并没有用溺爱去补偿她。我只是用我的经验告诉她,“在美国你更要学会独立,千万不要像美国孩子那样随心所欲。要学会一个立足社会的本领,你就会变强大”。

她做到了!

我退休后,我又对她说“我有我自己的生活,我不能把我的时间都贡献给你”。她表示理解,所以她生完孩子后,她就自己雇保姆带小孩,而我只是偶尔过去看看他们。这是2019年夏天,我在家一边做瑜伽一边逗外孙女玩。

我不是一个喜欢伤感的人,但是,知青岁月永远是我心头萦绕不去的梦。

多亏微信让我又找回了当年的知青战友,五十年后的相见,我们容颜不再年轻,鬓边已有华发。

回忆当年,有人悲观地说,我们老三届是“什么都赶上的悲催一代”:该长身体时挨饿,该上学时停课,该上班时下乡,该养家时下岗;也有人乐观地说,老三届是“经历过锤炼和磨难的独特一代”,在每个领域都最有造诣:为文最见生活功底,经商最处变不惊,从政最得心应手。

不同的境遇就有不同的评价。不同的格局就有不同的感受。

而现在大家一致感慨的却是,无论我们这一生做了什么轰轰烈烈的事,现在又都回到了原点。这是2017年夏天回国时,我(后排左四)参加同学聚会的照片。

就像当年,一夜之间我们从知识青年变成农民,十年后又再次涌回城市。我们走过,又好像从来不曾离开似的回来。

当我们站在熟悉的街道,做梦一样弄不清到底发生过什么。

十年追寻的终点竟是起点本身,我们一直走在上面的,其实是一个圆。我想,现在的人生大概也是如此,回到原点,不过是重启另一个圆而已。从工作岗位退回到家庭,从身居要位到变回普通人,心理落差必定会有。但除了工作,人可以通过很多方式去实现自己的价值。

当我发现我每次去做社工,去帮助别人,一样能获得很大的满足感,我很快就心理平衡了。这是2017年夏天,我在航空母舰“中途岛”号的甲板上做瑜伽,为退役老兵募捐。

知青岁月留给我的痕迹,在退休后也难以磨灭。

即使是去旅游,比起躺在泳池边晒太阳,我更喜欢的还是那种跳出自己舒适区的旅游方式。

这是我在亚马逊河上走吊桥,之后又在热带丛林中徒步了2小时,才到达营地。一路上有鳄鱼出没,毒蝎挡路,十分惊险。而建在丛林中的营地,到处是蚊虫、毒蜘蛛,还不能用电。这些也吓不倒我,每天我钻进丛林看野生动物,滑峡谷索道,走树尖上的吊桥,乘独木舟漂流,真是太有成就感了。

再一次感谢知青经历磨砺出我粗砺坚韧的性格。这是2018年月9我在亚马逊河上过吊桥。

比穿越热带雨林更有挑战性的是,在3650米的高原徒步登山。为了探访印加帝国古老文明,我飞到了秘鲁。那里严重缺氧导致呼吸非常困难,没有路,坡很陡,温差大……真是考验毅力和耐力。

导游非常吃惊,因为团里都是年轻人,唯有我超过60岁,一路上他都在担心我会不会掉队,能不能走完全程。可是,7个小时后,我成功登顶,看到了传说中的马丘比丘,并且,我还有体力在山顶做瑜伽。

很难想象,10年前的我,走平地都是一瘸一拐,曾经在回国时,出门500米以外的路程都必须打车。现在的我和年轻人同行,体力、心态一点都不比他们差,我真为自己感到自豪。这是2018年10月我在秘鲁高原。

记得在军工厂当工人时,有一次,工厂大食堂里组织看电影。每当有女生进去,男生就起哄吓跑她们。我很不服气,拉着一个女生执意进去了,当哄声响起,那个女生甩开我的手就跑掉了,面对几百个男生的起哄,我是全场唯一一个女生,可我依然留在原地,坚持把电影看完了。

当时我心里念着一句基督山伯爵的话,“当你拼命想做成一件事的时候,别人就不是你的对手了”。

直到今天,我还是这股劲头:去做我感到害怕的事,去做我不懂的事,去没有人到达过的领域,无所畏惧也无所顾忌。最近我迷上了潜水,一项高难度高风险的极限运动。

潜水班里数我年龄最大。那有什么?当我和年轻人一起,在17度的低温下深潜下去,在海底找飞机残骸,和鱼群嬉戏,倒着看世界…别提有多开心了。这是2019年6月我在大溪地的深海潜水。

这几年,我们50后当中不断有人生病和死亡,我更觉得我们应该把身体和心态放在生活的首位。

在多年前,我就经历过一次生死观的颠覆:得了不治之症的婆婆,在生命的最后半个月放弃了治疗。当时,我见她两星期不进食不喝水,就问家里的护士,为什么不给她打点滴呢?护士反问,那不就是延缓死亡吗,有什么意义?

我突然明白,中国人的“延长生命”,在美国人那只不过是“延缓死亡”。倘若此生事已毕,对于死亡,就如推门进入别室一样安详,来去闲闲,那真是一种离去的优雅。

我猜,人生到头来,就是不断放下。这也许是人生中最难修的一门课吧。这是2017年夏天,在我的感染下,我先生(近80岁)也开始跟着我练习瑜伽。

好奇心是不老法宝。

我喜欢不断去尝试新的运动项目:舢板瑜伽、冲浪、高原徒步登山、水肺潜水…2019年,我第一次体验帆船如何顶风前进,乘坐的是这种带有支架的独木舟,整个船体全部木制,只能靠帆航行。

风很大,船很快,非常刺激!听说更刺激的是,曾有两个波利尼西亚人用这种帆船,在星星的导航下一直航行到中国福建。生命真是有太多的可能性了。我希望自己能像孩子一样,永远保持对万物万事的惊奇感。

人生就像航海,不确定前方有什么,正是出发的理由,多么幸福!我仍在这条探索的路上,余生的每一天都是唯一的,我要认真地、热爱地、肆意地去活!让自己航行得更远!