《外交事务》杂志刊登了一篇书评,讲述了一个尘封在历史档案中的故事:1952年冬天韩半岛鏖战正酣,中情局在中国进行一项秘密任务,尝试接走一位潜伏了一段时间的情报人员。这位情报人员在太平洋上某座荒僻的岛屿接受训练,隶属于以香港为根据地的反共组织。

1952年秋天,两名年轻的中情局官员在韩国登上了一架没有标志的C-47运输机。他们要飞往满洲,那是位于中国东北的敌方领土。

他们的任务是接回一名已经潜入中国几个月的特工。美国人计划低空飞行,以向外伸出一个钩子,将特工从寒冷和险恶的地形中拉起,登上飞机然后返回安全的后方(韩国)。

这些军官和他们的两名飞行员没有任何支援和护航,如果出了问题,也没有撤出策略。

译注:低速飞行的固定翼飞机或旋翼机伸出挂钩,钩起地面人员是收回特战人员的标准作业方式。

这些美国军人只会说几句简单的中文。当飞机接近接应地点时,天上有一轮满月。突然间,一股火力猛烈袭来,C-47运输机坠毁,飞行员死亡,机上军官陷入包围,很快就被俘虏了。

一张画面呈颗粒状的档案照片显示,身着冬装的美国军人茫然地站在田野里,一名中国士兵捆住了他们的双手。这次最终失败的机密任务被美国保密了几十年。

被俘的情报人员约翰·多尼和理查德·费托,在严酷的中国监狱中度过了20年,并且经常被单独监禁。费克托于1971年获释,多尼则于1973年获释。

释放得益于时任美国总统尼克松和国务卿基辛格的外交努力,以及多尼的母亲玛丽的坚持,她曾五次前往中国探望她被监禁的儿子。在美国政府的愚弄下,媒体对此案兴趣不大。

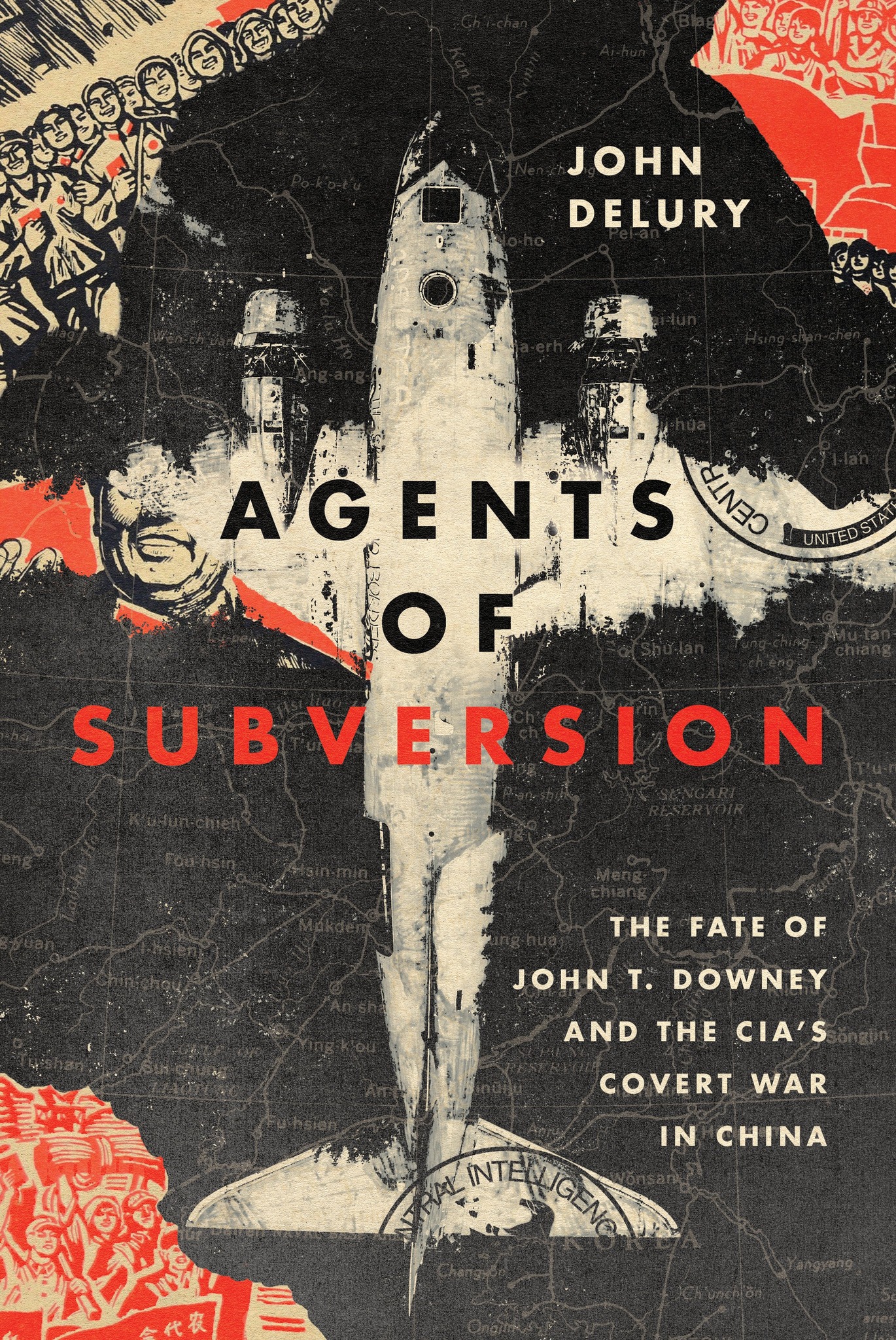

有两本新书,分别是约翰·德鲁里(John Delury)所著的《搞颠覆的特务:约翰·T·多尼的命运与中情局在中国的秘密战争》(Agents of Subversion: The Fate of John T. Downey and the CIA’s Covert War in China),以及约翰·多尼、托马斯·克里斯滕森和杰克·多尼合著的《迷失在冷战中:美国被关押时间最长的战俘杰克·多尼的故事》(Lost in the Cold War: The Story of Jack Downey, America’s Longest-Held POW)。

这两本书讲述了这次失败的秘密行动,以及围绕着这一行动的那段黑暗和充满幻想的故事。这两名被囚禁的中情局特工的秘密行动,即便在华盛顿承认他们的身份之后,仍然是一个小小的历史脚注,但行动还是说明了美国政府在冷战初期对共产主义中国的态度。

美国领导人对中国丢给了毛泽东记忆犹新,激起了他们对中国与苏联步调一致的担忧。华盛顿自由主义立场的中国专家们,对美国试图推翻控制着五亿以上人口的共产党政府的愚蠢行为感到绝望。

约翰·德鲁里是韩国延世大学的中国研究教授,他运用其叙事才能和对常常超现实细节的洞察力,描述了朝鲜战争后华盛顿的绝望,以及利用新生的中情局试图削弱毛泽东中国政权的决策。

他表明美国总统艾森豪威尔和他的行政成员,拒绝相信毛泽东政权完全掌控了中国,招致了功能失调的决策后果,那些美国官员几乎完全不了解自己坚定反对的共产政府。

多尼合著的那本书则提供了一个更为紧密的时代剪影,忠实于这位长期被囚禁者叙述,但他的叙述还是对美中关系的早期篇章有所启示。多尼的简短回忆录首次在《迷失在冷战中》中发表,同时发表的还有克里斯滕森的评论,还有多尼的儿子杰克写的感人的后记。

这两本书所讲述的美国对共产主义中国态度的故事,在今天有着新的意义。因为华盛顿和北京的关系在逐月恶化。最大的意义是,当意识形态的顽固性战胜了理性的决策,当政策制定者以顽固反对一个并不完全了解的对手为指导原则时,会发生什么。

德鲁里的故事中,隐含着美国长期以来想在地球上人口最多的国家建立民主制度的愿望。但这两本书表明:当这种愿望应用于一个其主要权威来自于反美的政权时,不仅是不切实际的,甚至是不明智的。

煽动反抗

多尼和费克托飞向满洲的厄运,只是中央情报局在朝鲜战争期间,开展的诸多所谓“第三势力”行动中的一个而已。

自1940年代以来,第三势力的说法一直在流传,即中国的合适领导人既不是意识形态激进的共产党人,也不是专制的国民党人,而是一个中间派。这种想法认为:通过支持第三势力,华盛顿可以鼓励敌后颠覆,破坏其意识形态敌人政权的稳定。

1951年,时任中央情报局负责计划的副局长艾伦·杜勒斯,向普林斯顿大学的一个咨询小组解释了第三势力背后的逻辑。他说:“必须要有一些烈士,有些人必须被牺牲。我不想发动一场血腥的战斗,但我希望看到事情开始。我认为我们必须承担一些风险。”

美国在中国境内鼓动反抗的正式战略,基于查尔斯·威洛比少将的提议,他是一个强硬的反共分子,曾在1940年至1951年担任道麦克阿瑟元帅的情报主管。但威洛比少将对中国的了解有限。

1950年,他选择无视中国即将干预朝鲜战争的明显迹象,当时有多达25万中共军队在满洲集结。尽管如此,1951年美国总统杜鲁门还是签署了一份文件,要求在中国进行颠覆活动。

建立第三势力的想法源于一种渴望,即:必须在毛泽东统治下的中国之内做点什么。

当时,中国是封闭的。除非通过秘密手段,否则没有办法进入或离开。因此,美国政策的制定是与现实相隔绝。艾森豪威尔喜欢国民党领导人蒋介石,但他已经带着残余的国民党人逃到了台湾。

美国国务卿迪安·艾奇逊却不这么认为,他认为蒋介石是在进行“无望的事业”。政府内部的争论一度偏向于发动一场针对蒋介石的政变,给国民党政府一个“新面孔”。

最终,华盛顿决定不推翻蒋介石,并启动了一项杂乱无章的反共计划。

香港是大约一百万逃避共产党政权的中国人避难所,由此成为了第三势力的活动中心。由中央情报局资助的中国自由民主战斗同盟,就在香港招募难民中的志愿者,训练成步兵,然后偷渡到大陆去。

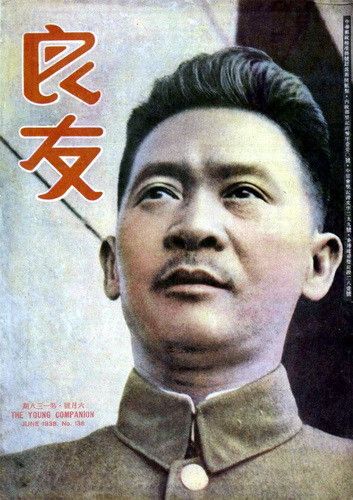

这些志愿者,被送往日本冲绳和美国控制的西太平洋岛屿塞班岛接受相关军事训练。为了领导这项工作,美国人雇用了一位对蒋介石国民党心怀不满前国军将军:张发奎。

在香港外国记者俱乐部的一次令人难忘的谈话中,张发奎警告一位美国组织者:“任何在大陆登陆的人都会被俘。”

他说,共产党人将在每一回合战胜外国力量。他还认为,关于中国内部情况的许多情报都是假的。事实证明,张的怀疑是正确的,但他仍然接受了美国方案中的领导职位。

在塞班岛,中央情报局对新兵进行意识形态指导、跳伞、通信和爆炸物的培训。这些新兵由民用航空运输公司从香港运往塞班岛,这家公司是中情局拥有的航空公司,由美国飞行家克莱尔·陈纳德(Claire Chennault)创立,后来在越南战争期间以美国航空公司的名义开展行动。

这家航空公司的运营总监乔·罗斯伯特(Joe Rosber)并不乐观。他在日记中写道:“我对华盛顿所谓的思想家感到厌恶,他们制定了这些愚蠢透顶的计划。”

罗斯伯特是一名右翼的中国通,他希望有规模远远更大、更为进攻性、资金也更充足的投入。

与此同时,特工们也在中国开展活动。多尼和费克托被派去搜寻一名这样的特工,并将其安全送回韩国。当多尼和费克托出发前往满洲时,他们不知道的是陷阱已经设好,他们的命运也已注定。

当C-47飞机飞过鸭绿江去接特工时,中国人民解放军正在等待他们。毛泽东在对村委会和党小组进行严密组织的基础上,组织了一个无所不包的监视国家。公共安全的大网几乎不可能逃脱。毛泽东组织了一个全方位监视的国家,基于村委会和党小组这样的严密组织和毛细血管。

红色中国的公共安全网之下几乎无处藏身。毛泽东中国自上而下的体制,确保了社会各个角落都有打报告的人力,这是今天中国高科技、全面侵入式的安全设备的先驱。

早在唐尼和费克托离开韩国之前,共产党就已经抓住了一名第三势力电台操作员,并策反了他,承诺如果他继续向在日本的美国人发无线电,并向他们保证一切正常的话,就会得到宽大处理。

当C-47出现的目的地上空时,共产党已经做好了准备等待着他们的到来。

被遗弃的烈士

美国中央情报局的记录显示,在朝鲜战争期间潜入中国的212名第三势力特工中,有111人被俘,101人死亡。

换言之,没有一例成功。

正如德鲁里在书中指出的那样:“烈士”活动非但没有煽动起对中共的反抗,反而产生了反效果。毛泽东以此为加强对民众的监视和镇压辩护,理由是蒋介石和美帝国主义正在联合起来对付新生的共产主义国家。

事后的两年里,华盛顿认为多尼和费克托在坠机中死亡。中情局的理由是:如果中国人活捉了美国人,他们肯定会为了宣传目的而吹嘘。

然而,中国人保持了沉默。

后来,在1954年美国感恩节之际,毛泽东宣布这些人还活着,而且是中情局特工。多尼和费克托被监禁的消息传来,重新点燃了艾森豪威尔政府关于如何对待中国的争论,红色中国的存在仍然困扰着冷战勇士们。

五角大楼想在中国沿海建立海军封锁线,捕获船只和船员,并把这些中国人作为交换两个美国人的谈判筹码。

在最初的愤怒消退后,美国驻日内瓦代表团负责谈判,以寻求这两个美国特工获释。中情局编造了一个故事,说多尼和费克托是美国国防部的文职雇员。

正如德鲁里在书中所写到的那样:如果泄露出来这两人实际上是间谍的消息,那么中情局高层的公共关系助手已经做好了准备,打算“向新闻组织的最高领导人寻求帮助,以杜绝此事(有关的报道)”。

但这两个囚犯从未成为华盛顿记者们关注的焦点,在朝鲜战争不圆满的结束后,记者们对中国和亚洲很快失去了兴趣。

时任副总统尼克松,用拧巴的语言告诉记者说:唐尼案件“涉及一名中央情报局特工”。《纽约时报》刊登了标题为“尼克松承认在中国被监禁的美国人是中央情报局特工”的文章,但这篇报道被埋藏在报纸的次要版面。

多尼和费克托在毛泽东的监狱里逐渐腐烂时,表现出了几乎超乎人类想象的忍耐力。多尼的儿子杰克讲述了他父亲是如何被无情地审讯了两年,长期戴着脚镣,并被单独关押在一个1.5米乘2.4米的牢房里。

当中国法官宣布判处他无期徒刑时,他在法庭上的翻译冷笑着,用英语告诉他:“你本来会被判处死刑的。”

多尼的母亲一直在华府展示她儿子的困境,在她每次去中国后都会公布他被监禁的情况。多尼的家人给他寄来食物、书籍、报纸和第一期《体育画报》。多尼自学了一些俄语,由于他的共产党看守非常乐意让他接触俄罗斯文学,他便阅读了俄文版《战争与和平》的部分内容。

1956年,中国提出了一个本可能会达成囚犯获释的提议。北京的提议是,邀请美国记者到中国报道中国状况,而作为交换,美国囚犯将被释放。中国政府还要求华盛顿承认多尼和费克托确实是中情局特工。

已经升任中央情报局局长的艾伦·杜勒斯,其兄正是时任美国国务卿约翰·杜勒斯,他拒绝考虑这个计划,并说:美国不会与共产党人做交易。杜勒斯的坚定态度,意味着多尼成为了历史上服刑时间最长的美国战俘。

到1958年,在塞班岛的风险投资已经关闭。中情局把目光投向了另一个“第三势力”项目,这次是在西藏。这一次几乎是中国东北那个注定失败的冒险再次上演。没有经验的美国教官,将西藏自由战士空降到中国西部,尽管美国教官们不了解西藏,也从未去过那里。

结果,数以百计由美国训练的西藏人被杀或被俘,没有一个西藏人从中共手里获得解放。

1971年,在尼克松抵达北京访问之前,在与中国总理周恩来的会晤中,基辛格承认费克托和多尼做了在任何国家都会认为是非法的事情。这暗示了他们真正的雇主身份,对周恩来来说也足够算是承认了。

费克托于当年12月被释放。1973年3月,多尼也走过了连接中国南部和香港的陆桥,获得自由。他回到了自己心爱的康涅狄格州,上了法学院,并成为了一名法官。

在回忆录中,多尼直言不讳地指出:“我被派去为一个我不了解的国家执行军事任务,训练语言不通的游击队员;我在一个我不应该坐的飞机上被击落,并因在飞机上向外伸出挂钩而被判处终身监禁。”

在白宫椭圆形办公室,多尼恢复自由被认为是政府的胜利,仅此而已。基辛格对尼克松说:“我们从多尼事件中发挥的很好。”

德鲁里带着火热和惊讶的语气,重述了中美关系史上的这一非凡事件。你几乎可以听到他在问:这样的行动怎么可能被批准?为什么如此急切地试图通过如此简略的手段,来推翻中国共产党的执政地位?

德鲁里在上海和香港的档案中挖掘出共产党的资料,获得了关于满洲情况的种种生动细节,例如中共将全社会组织成小规模的纪律性组织,而这一点是理解毛泽东执政最初几年的关键。多尼和费克多的个人勇气则是故事中的故事。

互相误解

1969年,当多尼和费克托仍然身陷囹圄,华盛顿仍然拒绝承认北京政权时,耶鲁大学的历史学家乔纳森·斯宾塞(Jonathan Spence)出版了《改变中国》。

在这本书中,他详细介绍了几百年来西方主导的各种力求改变中国的善意项目,从耶稣会传教士利玛窦在十六世纪末传播天主教的尝试,到二战结束时派遣到中国协助抗战的很多美国将军。

德鲁里是斯宾塞在耶鲁大学的学生,他追随自己杰出导师的脚步,进行了一次引人入胜的重要案例研究,得出了类似的结论。

《迷失在冷战中》讲述了一个美国人承受愚蠢政策制定的沉重代价。德卢里则把更全面深入的历史叙述,隐含在了唐尼的故事之中。他的历史叙述聚焦于华盛顿在20世纪50年代对共产主义中国的固执,以及后来尼克松和基辛格的外交活动。

唐尼和费克托所承受的苦难,源于不理解或盲目地不愿意承认共产党已经完全占领中国的直接结果。这种失败直达美国最高层:艾森豪威尔在担任总统期间,一直低估了毛泽东,高估了蒋介石。

在结论中,德鲁里说得很对,他认为美国人在大约70年前制定了错误的政策,为如今提供了一个警告,即在美中关系恶化的时刻不能做些什么。

他写道:“回归冷战时期的秘密颠覆模式的诱惑,现在不仅在陆地、海洋和空中发挥作用,而且在从外层空间到网络空间等看不见的领域也有所体现,应该让我们回顾一下第一次尝试这种方式时的历史,以保持警惕。”

华盛顿不应忘记那个教训。